京阪電車の橋本駅の南に、幕末に建設された楠葉台場跡があります。

台場とは、幕末に設置された砲台で、異国船への備えを目的とするため多くは海岸に建設されましたが、内陸に入った河岸に作られたのは楠葉台場と、淀川対岸に作られた高浜台場のみとされています*1)。

楠葉台場は淀川左岸に建設されましたが、この付近は交通の要衝で、木津川、宇治川、桂川の3つの一級河川が淀川に合流し(三川合流)、北に天王山、南に石清水八幡宮のある男山が位置しています。天王山は明智光秀と羽柴秀吉の山﨑の戦いが行われた土地。

淀川左岸には東海道の延長である京街道が、淀川右岸には西国街道が走っています。

(楠葉台場跡公園。写真左奥に見えるのが天王山)

東海道は日本橋(江戸)から京都の三条大橋に至りますが、東海道の延長として大阪の高麗橋(京橋)まで整備されたのが京街道で、1619年(元和5年)、伏見宿(54番)、淀宿(55番)、枚方宿(56番)、守口宿(57番)の4つの宿場が設置。これら京街道の4つの宿場を含めて、東海道五十七次と呼ばれることもあります*2)。

楠葉台場の北にある橋本は、淀宿と枚方宿の中間に位置し、江戸時代は宿場として、明治以降は遊廓として栄えた町です。

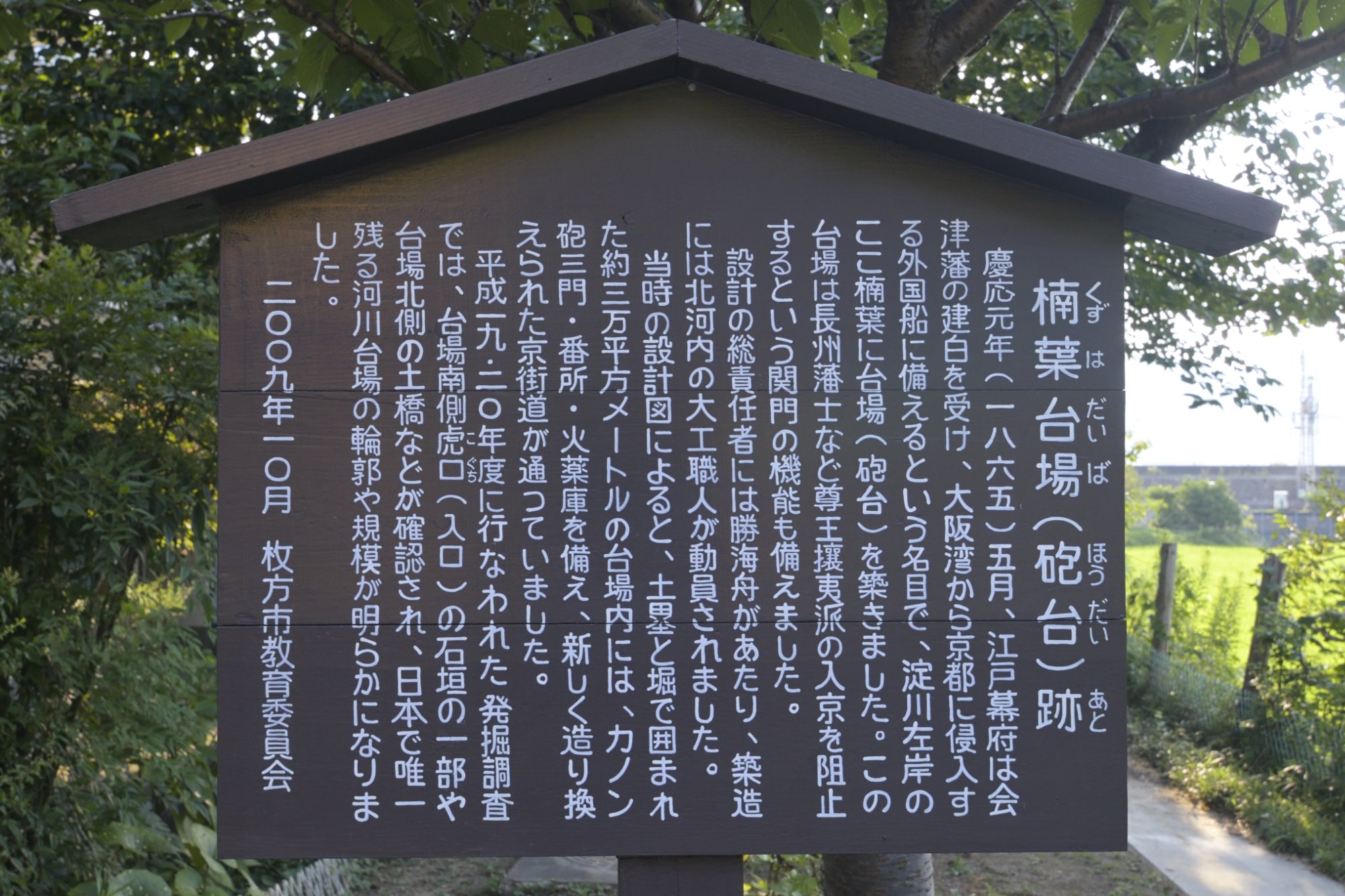

楠葉台場は、開国を求める異国船から京都を防備する一環として建設されましたが、実際は、尊皇攘夷派浪士らが京都に侵入するのを取り締まるという京街道の関所としての目的があったされています。

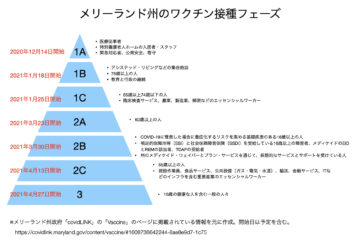

「国史跡 楠葉台場跡(くずはだいばあと)平成23年2月7日指定

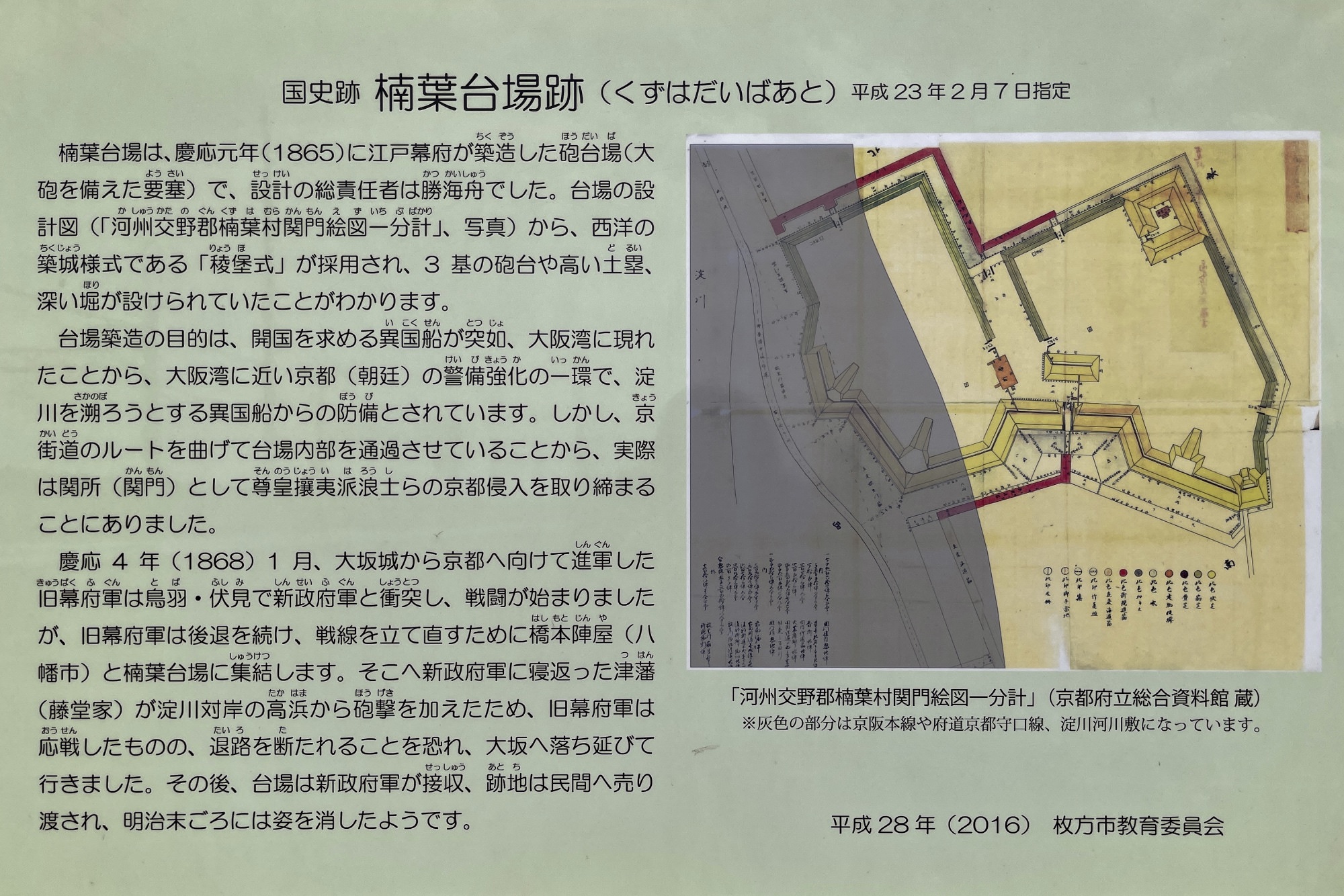

楠葉台場は、慶応元年(1865)に江戸幕府が築造した砲台場(大砲を備えた要塞)で、設計の総責任者は勝海舟でした。台場の設計図(「河州交野郡楠葉村関門絵図一分計」、写真)から、西洋の築城様式である「稜堡式」が採用され、3基の砲台や高い土塁、深い堀が設けられていたことがわかります。

台場築造の目的は、開国を求める異国船が突如、大阪湾に現れたことから、大阪湾に近い京都(朝廷)の警備強化の一環で、淀川を遡ろうとする異国船からの防備とされています。しかし、京街道のルートを曲げて台場内部を通過させていることから、実際は関所(関門)として尊皇攘夷派浪士らの京都侵入を取り締まることにありました。

慶応4年(1868)1月、大坂城から京都へ向けて進軍した旧幕府軍は鳥羽・伏見で新政府軍と衝突し、戦闘が始まりましたが、旧幕府軍は後退を続け、戦線を立て直すために橋本陣屋(ハ幡市)と楠葉台場に集結します。そこへ新政府軍に寝返った津藩(藤堂家)が淀川対岸の高浜から砲撃を加えたため、旧幕府軍は応戦したものの、退路を断たれることを恐れ、大坂へ落ち延びて行きました。その後、台場は新政府軍が接収、跡地は民間へ売り渡され、明治末ごろには姿を消したようです。」

※楠葉台場跡公園内の掲示板より。

楠葉台場跡公園

楠葉台場は2005年に古文書から場所が特定され、その後、枚方市が発掘調査を開始。2011年2月7日に国史跡に指定されました。その後、整備が行われ2016年9月1日から史跡公園として開放されています*3)。

楠葉台場跡公園として整備されているのは、楠葉台場の東側部分。楠葉台場の西側部分は京阪電車、府道13号京都守口線になっています。

公園には南側の大堀が残されています。

番所、見切塁などがあった部分には目印がされています。

芝生の広場には散歩したり、子どもを遊ばせたり、飲食したりする人の姿を見かけます。

国史跡指定前の風景

2005年に古文書から場所が特定されるまで、楠葉台場のあった土地は田畑とされていました。実家が京都府八幡市だったため、子どもの頃から自転車で楠葉(京阪電車の樟葉駅)に行く時にこのあたりを何度も通っていました。

高低差のある土地の一面に田畑が広がり、遠くには天王山と男山が見えるという景色も加わり、非常に気持ちの良い場所だったことが記憶に残っています。南側にベンチが置かれており、このベンチからの眺めは最高。この土地は、実家の近くの好きな場所の1つで、時々写真に撮ってきました。

昔撮影した写真を振り返ると、土地に高低差があったのは、楠葉台場の南側の大堀の部分だったからだということがわかります。

(国史跡指定前に設置されていた掲示板)

注