先日、建物の老朽化、および、高齢化という状況において、都市をどのように更新するかというテーマで議論をする機会がありました。その議論で考えたのは、古い建物がもつ価値です。

現在、高齢化が大きな課題になっています。しかし、忘れてならないのは、たとえ高齢化が課題だとしても、一人ひとりの高齢者の存在自体が問題ではないこと。これまで運営に関わったり、訪問したりしてきた居場所(まちの居場所)から教わったのは、何歳になっても尊厳をもって生きることができる、というところから高齢化を考える必要があるということです。

建物の老朽化についても、同じように考える必要があるのではないか。都市に多数の古い建物が集中して存在することは、課題と言えるかもしれない。けれども、一つひとつの古い建物に目を当てれば、そこには価値がある。先日の議論で、このようなことを思いました。

古い建物の価値

古い建物の価値として、まずあげることができるのが、記憶の継承です。古い建物は、風景を継承している。そこで暮らした人々、関わった人々の記憶の器でもある。

古い建物のもう1つの価値は、ジェイン・ジェイコブズが指摘するように、賃料が安いことで、多様性の実現につながるということ。

ジェイン・ジェイコブズは、「都市の街路や地区にすさまじい多様性を生み出す」ための4つの条件の1つとして、「古い建物の必要性」をあげ、次のように述べています。

「都市地域に新しい建物しかなかったら、そこに存在できる事業所は自動的に、新築の高い費用を負担できるところに限られてしまいます。こうした新築ビルの高い入居費用は賃料という形の負担になるかもしれず、家主が建設の資本コストに対して払う金利と元金返済という形の負担になるかもしれません。どういう形でそれが支払われるにせよ、何らかの形での支払いは必要です。そしてこの理由から、新築費用を賄える事業所は、比較的高いオーバーヘッドを負担できなくてはなりません――高いというのは、古い建物でもどうしても必要とされる金額と比べてということです。」

「たとえば、それまでまったく収益をあげていなかった空間で、最近ルイスヴィル芸術協会が改装して劇場、音楽スペース、画廊、図書館、酒場、レストランにした以前の歴史を考えてみましょう。もともとそこはファッショナブルなヘルスクラブとして誕生し、それが潰れると学校になり、その後は乳製品会社の厩になり乗馬学校になり、フィニッシング&ダンススクールとなり、またもヘルスクラブになり、芸術家のスタジオになり、また学校、鍛冶屋の工場、倉庫、そしていまや芸術の花開くセンターです。こんな希望や仕組みの連続を予測したりそのための用意をしたりできる人がいるでしょうか? それができると思えるのは想像力のない人だけです。そしてそんなことをやりたがるのは傲慢な人物だけです。

こうした古い都市建築の永続的な変化や入れ替えは、その場しのぎという言い方もできますが、それは最もペダンチックな意味においてでしかありません。それはむしろ、ある形の原材料が正しい場所で見つかったということなのです。それは他には生まれなかったはずの用途に使われたのです。」(ジェイン・ジェイコブズ, 2010)

新しい建物は賃料が高いため、新しい建物しかない都市は、「広範な文化・人ロ・ビジネスの多様性を収容するには本質的に非効率」(ジェイン・ジェイコブズ, 2010)である。

それぞれの古い建物には価値がある。この意味で、古い建物という表現は適切でなく、年月を経た建物、歴史のある建物と表現すべきかもしれません。もちろん、ある建物が永久に存在することはありませんが、たとえ建て替える場合でも、古い建物を一掃して、真っ新な建物に建て替えることで多様性が損なわれてしまう。

考えなければならないのは、ある建物が永久に存在しないことは、都市の更新として建て替えた建物も、いずれ建て替えの日を迎えることも意味することです。つまり、都市の更新とは、一度きりのことでなく、不断に行われるものということになります。だとすれば、建物を建て替えるタイミングをいかにずらせるかが、都市の更新において重要なポイントになってくる。このことを、以下では千里ニュータウンを例に考えたいと思います。

千里ニュータウンの更新

ジェイン・ジェイコブズが指摘する「古い建物の必要性」を表す例として、千里ニュータウン新千里東町の近隣センターの空き店舗を活用して開かれていた「ひがしまち街角広場」という居場所(まちの居場所)をあげることができます。

「ニュータウンの中には、みんなが何となくふらっと集まって喋れる、ゆっくり過ごせる場所はありませんでした。そういう場所が欲しいなと思ってたんですけど、なかなかそういう場所を確保することができなかったんです。」

※「ひがしまち街角広場」初代代表の言葉

(新千里東町近隣センター)

(ひがしまち街角広場)

「みんなが何となくふらっと集まって喋れる、ゆっくり過ごせる場所」という明確な機能をもたない「ひがしまち街角広場」が、補助金に頼らず20年以上にわたる運営を継続できた理由の1つとして、空き店舗を活用していたことで賃料が安かったことをあげることができます。

残念ながら、新千里東町近隣センターの再開発により、空き店舗がなくなったことが直接的なきっかけとなり、2022年5月末で運営を終了しました。

新千里東町だけでなく、近年、千里ニュータウンでは再開発として、大規模な集合住宅の建て替えが行われています。

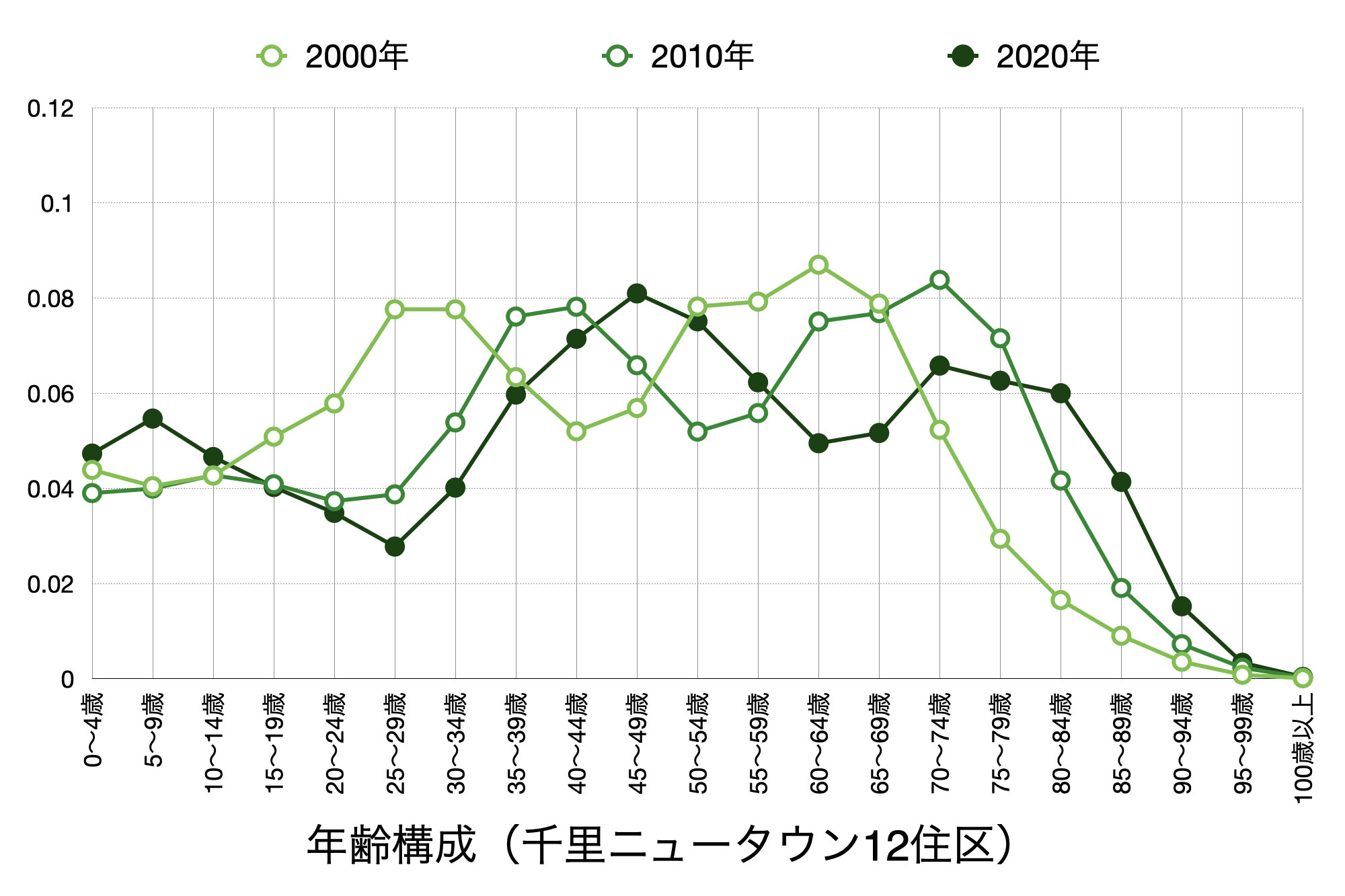

千里ニュータウンは、1960〜1970年の10年という短期間で開発されました。そのため、当初、同じ世代の人々が一斉に入居するという傾向がありました。そして、近年の大規模な集合住宅の建て替えも一斉に行われているため、再び、同じ世代の人々が同じ時期に入居するという傾向がみられます。それゆえ、千里ニュータウンの住民の年齢構成は、規制市街地に比べると、第一世代、第二世代、第三世代というようにはっきりとした山が見られます。

千里ニュータウンは、このように開発、再開発が行われたため、急速に高齢化が進みました。子どもの人数も急速な増加、減少、そして、再増加と大きく変化しています。

(千里ニュータウンの住民の年齢構成)

今後も千里ニュータウンは第四世代、第五世代、・・・・・・というように、住民の年齢構成の山(年齢構成の偏り)が見られるかもしれませんが、いずれ、既存の地域と比べて年齢の偏りがなくなった時、千里ニュータウンは真の意味で成熟したと言えるようになるのかもしれません。その時期を早めるのかどうかは、都市の更新の手法にかかってきます。

■参考文献

- ジェイン・ジェイコブズ(山形浩生訳)(2010)『[新版]アメリカ大都市の死と生』鹿島出版会