2019年8月15日(木)、「居場所ハウス」で毎年恒例となった納涼盆踊りを開催しました。幸い天候にも恵まれ、無事、開催することができました。

居場所ハウス納涼盆踊り

□日:2019年8月15日(木)

□場所:居場所ハウス

- 15:00〜17:00:夕市

- 15:00〜17:00:流しそうめん

- 15:00〜19:30:縁日コーナー

- 16:00〜17:30:カラオケ

- 17:30〜18:00:スイカ割り

- 18:00〜20:00:納涼盆踊り、竹あかり、ビアガーデン、子ども花火

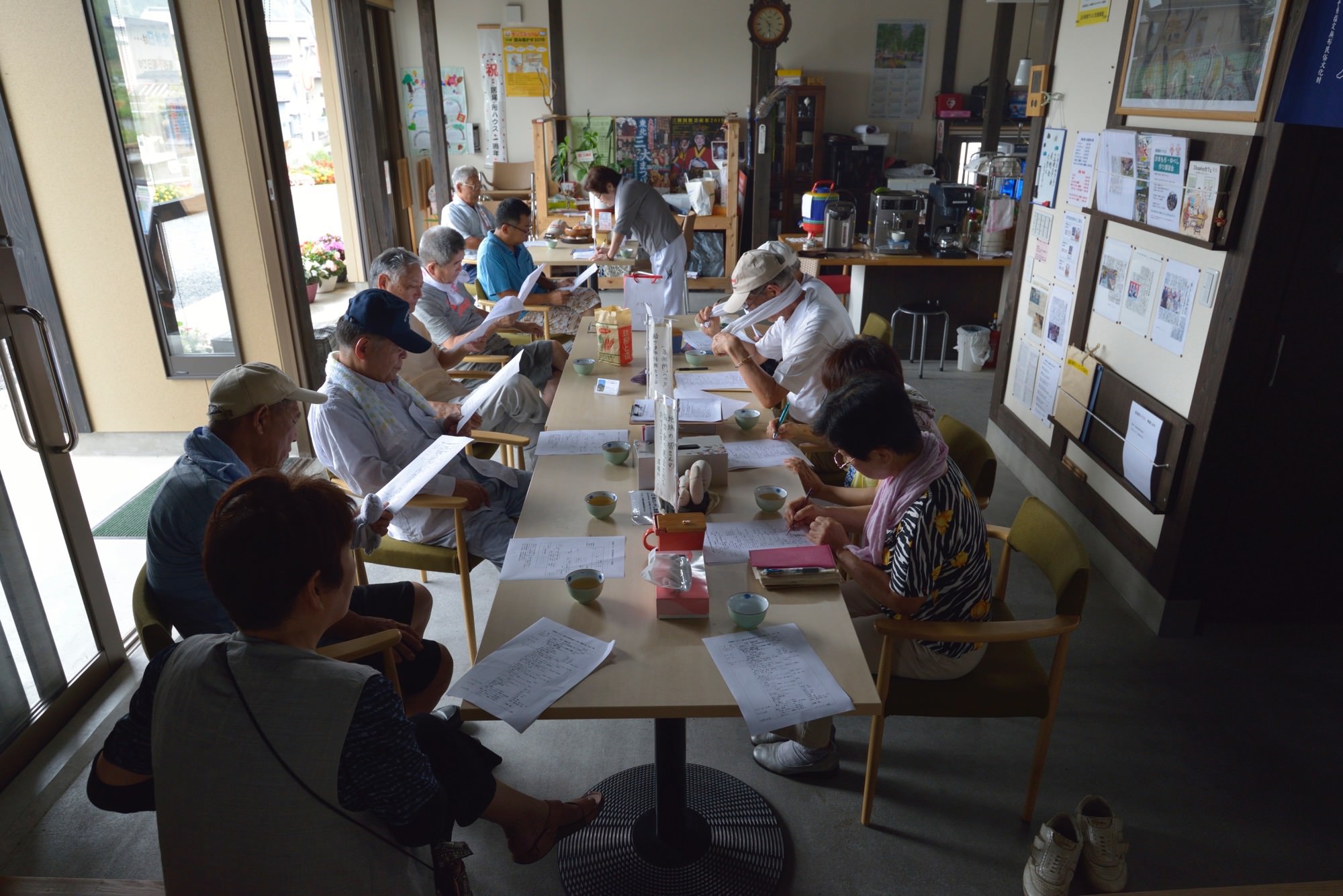

普段、「居場所ハウス」の来訪者は高齢の世代が中心ですが、この日は地域の子どもたち、帰省中の子どもたちが、友達同士で、あるいは、父母や祖父母と一緒に来ていたのが印象に残っています。子どもたちは射的、ヨーヨー釣りをしたり、かき氷を食べたりして楽しんでいました。

17:15頃からスイカ割り、18:00頃から表に組み立てた櫓を囲んでの盆踊り、19:00頃から花火。計画していたプログラムにはありませんでしたが、花火の後、再びスイカ割りが始まり、母親、子どもを中心に集まりができていました。

子どもと母親だけでなく、地域の方々も買い物をしたり、踊りの輪に加わったり、踊りを眺めたり、ビールを飲んだり、話をしたりして過ごされていました。

納涼盆踊りは「居場所ハウス」のスタッフ、ボランティアに加えて、カリタス・ジャパン大船渡ベース、共生地域創造財団、霞ヶ関ナレッジスクエアの方々の協力をいただきました。また、ビアガーデンのコーナーでは、地域の若い世代の方々(「居場所ハウス」のある平地域の青年部の方々)のご協力をいただきました。

この日の納涼盆踊りには、漁業関係の会社に中国から技能実習生として来ている女性たちもやって来られ、スイカ割りをしたり、踊りの輪に加わったりしてと楽しんでおられました。

技能実習制度に関しては、様々な問題点が指摘されており、この制度の是非についても議論があると思います。ただし、既に地方(地方だけでなく都市でも?)の産業が技能実習生を抜きにしては立ち行かなくなっている状況にあるとすれば、日本の伝統行事に参加したり、地域の人々と交流したりする機会を積極的にもうけることで、地域が技能実習生を受け入れる体制を整えること、「あの地域なら行ってみたい」と思ってもらえる環境を整えていくことが大切なのかもしれません。

これは地方の産業にとって大切というだけにとどまらず、国際交流という側面もあるのではないか。国際交流とは大上段に構えて行われるものだけではなく、草の根のレベルで、顔の見える関係を築くことが基本にあると考えています。