三陸鉄道で久慈駅まで行った後、久慈駅からJR八戸線に乗り換え、青森県八戸市まで訪れました。八戸市を訪問した目的は、八戸市の中心街の「はっち」(八戸ポータルミュージアム)、「マチニワ」(八戸まちなか広場)という2つの興味深い公共施設を見学するため。いずれも、従来の公共施設の枠組みには当てはまらないユニークな施設になっています。

はっち

「はっち」(八戸ポータルミュージアム)は2011年2月11日にオープン。「はっち」という愛称は「八戸」の「はち」と、「卵のふ化や出入り口などを意味するhatch」にちなんだもの。「地域の資源を大事に想いながら、まちの新しい魅力を創り出す」ことを目的として、次の3つが事業の柱とされています。

- 会所場づくり 誰でも気軽に立ち寄れる場、ひとが集いコミュニケーションが生まれる場、地域の文化に触れられる場をつくります。

- 貸館事業 シアターやギャラリー、多目的スペースなど様々なスペースを設け、まちを元気にする活動をサポートします。

- 自主事業 賑わい創出、文化芸術、ものづくり、観光の分野で、地域の資源を活かした活動を展開します。

*「はっち」リーフレットより。

興味深いのはフィールドミュージアム/ポータルミュージアムという考え方。

フィールドミュージアム八戸は、市全体を「屋根のない大きな博物館」と見立てたもので、市内の観光資源が「街・渚・田園・祭・歴史文化・食彩・産業・物産」の8つのテーマのいずれかに位置づけられています。「はっち」はこれらの観光資源への玄関(入口=ポータル)の役割を担う拠点施設という位置づけとされており、各フロアに「街・渚・田園・祭・歴史文化・食彩・産業・物産」にまつわるコーナーが設けられたり、展示がなされたりしています。

八戸を「屋根のない大きな博物館」と見立てたフィールドミュージアム八戸は、観光資源を、街・渚・田園・祭・歴史文化・食彩・産業・物産の8つのテーマでわかりやすく紹介しています。「はっち」ではこれらの魅力をコンパクトに集め、実際の八戸へと誘う玄関(入口=ポータル)としての役目を担います。

*「はっち」リーフレットより。

「はっち」の様子。八角形の光庭(はっちコート)の周りに、上で紹介した「街・渚・田園・祭・歴史文化・食彩・産業・物産」にまつわるコーナーが設けられたり、展示がなされたりしています。その間に自由に(無料で)座れる席がいくつも設けられており、高校生ぐらいの若者が勉強しているのを見かけた他、1階の「はっちひろば」では話をしたり、休憩したりしている人も見かけました。

マチニワ

「マチニワ」(八戸まちなか広場)は、「はっち」と通りを挟んだ向かい側に2018年7月21日にオープン。八戸で初めてのガラス屋根付きの広場(多目的スペース)。春から秋にかけてはスライドガラスが開け放たれて、冬はスライドガラスを閉じて利用されるとのこと。リーフレットには、「マチニワ」の使い方として4つがあげられています。

どんな使い方ができるの?

1 光・緑・水などの自然を感じられる、透明感あふれる心地よい場所として

2 まちなかの「庭」のような場所として

3 テーブル・椅子がいつもあるバスの待合い&憩いの場所として

4 中心街にあるオープンエアの「なにか」「だれか」に出会える場所として

*「マチニワ」リーフレットより。

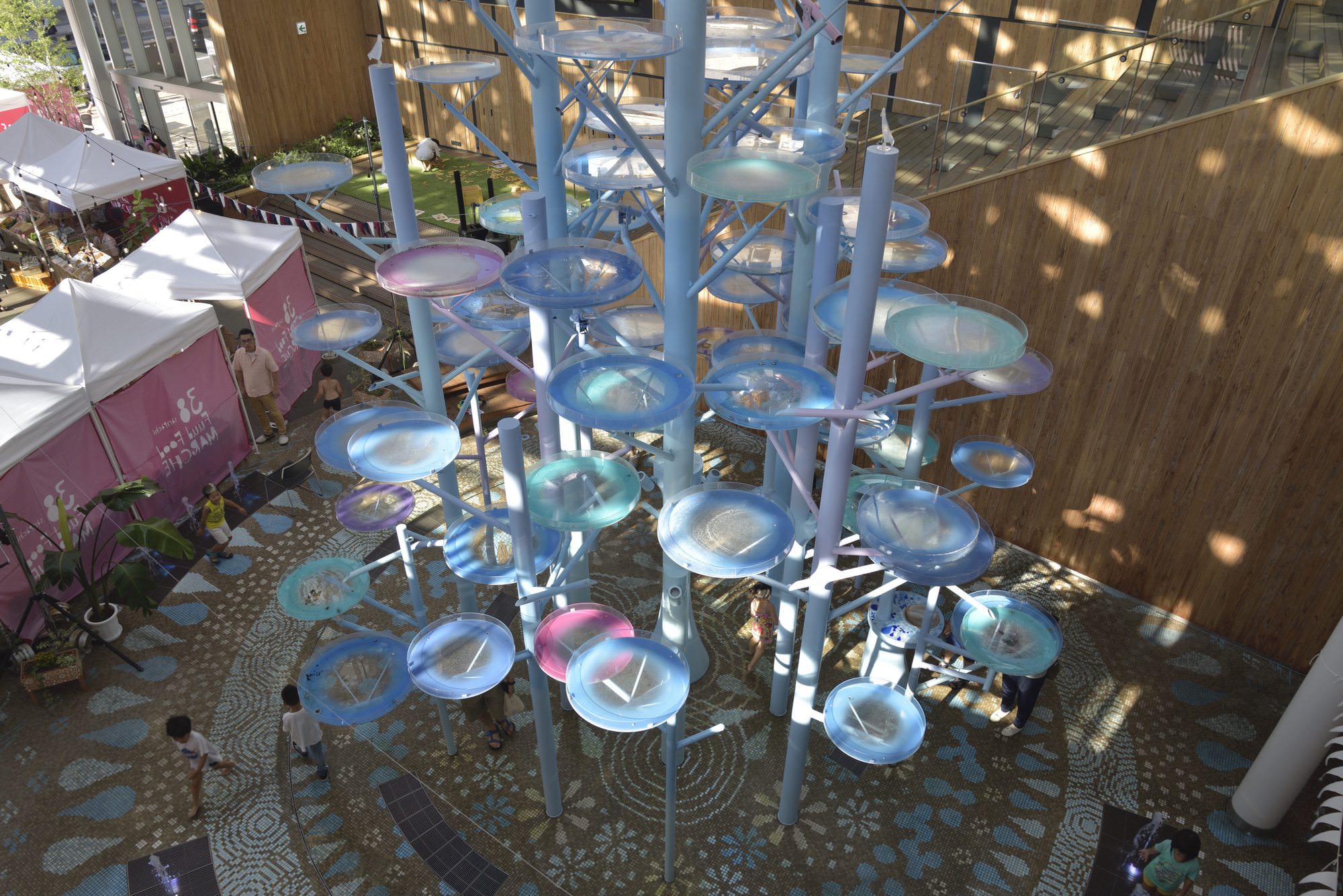

「マチニワ」は2階建の建物。1階には「光の広場」、「緑の広場」という2つのエリアになっており、両者の間にはシンボルオブジェの「水の樹」があります。また、「はっち」側の屋外部分には「風の広場」というエリアが設けられています。

「マチニワ」に特定の機能はなく、日常的には「光の広場」、「緑の広場」に置かれたテーブルは自由に(無料で)座ることができます。そして、定期的に様々なイベントが行われています。「水の樹」の周りはホッピングウォーター、ミストの遊び場になっています。

2階にはデッキがあり、ここにも自由に(無料で)座れるテーブルがいくつか置かれています。

訪れた時、「マチニワ」では「38 FUUD FOOD MARCHE 2019」(八戸圏域連携中枢都市圏の生産者による「マルシェ」及び、地元料理家による「シェフズキッチン」)が開催されており、「光の広場」では野菜、食料品、ジュースなどを販売するブースが出されていました。「緑の広場」では音楽のライブが行われていました。

夜、「マチニワ」を通りかかった時、「光の広場」にはテーブルが並んでおり、1人で座ってスマートフォンを触ったり、2人で座って話をしたりしている人を見かけました。

翌日はイベントが行われておらず、テーブルに座っている人を見かけました。また、表の「風の広場」にはトラックが2台停まっており、野菜などが販売されていました。

今回、「はっち」、「マチニワ」という興味深い2つの公共施設を訪れて、次の2つのことが印象に残っています。

自由に(無料で)座れる場所の提供

1つは自由に(無料で)座れる場所を提供していること。

日本の街には、海外に比べて自由に(無料で)座れる場所が少ないと言われています。そうした状況において、「はっち」、「マチニワ」は自由に(無料で)座れる場所を提供する貴重な場所となっています。

ただし、近年では自由に(無料で)座れる場所は意欲的な公共施設で、あるいは、郊外型のショッピングセンターで見かけることはそう珍しくなくなってきたようにも思います。また、中学生や高校生が勉強できる場所も広がってきたように思います。

「はっち」「マチニワ」が興味深いのは、自由に(無料で)座れる場所を提供しているだけではないこと。これが、もう1つの印象に残ったことに関わってきます。

街で何かを始めたい人/始めている人への具体的なサポート

印象に残ったもう1つのことは、街で何かを始めている人/始めたいと考えている人への具体的なサポートがなされていること。

例えば、「はっち」の4階には「ものづくりスタジオ」という工房兼ショップがあります。

ものづくりスタジオ(ものスタ)は、つくり手と会話を楽しみながら、そこでしか出会えない商品を買ったり、食べたりできる工房兼ショップです。

最長3年間の入居期間を経て、中心街へ出店する作家や料理人を応援しています。

*「はっち」の「ものづくりスタジオとは?」のページより

また、「はっち」の1階では「まちぐみ」というグループを紹介する掲示がありました。

「まちぐみは、市民の得意技を少しずつ集め、みんなでひとつのモノ・コトを生み出します/あなたの得意技をまちづくりに活かしてみませんか?」

「まちぐみは、まちを楽しくしたい! まちに楽しいことを増やしたい! と思って活動している市民集団です。」

*「まちぐみ」の掲示より

掲示には、「まちぐみは、「いまコレ」やります! やりました」と書かれており、「やります!」として「八戸の南武せんべいマルシェ」が、「やりました!」として「せcafe」「はっちのイスに南部ひしざし作品展」「ひcafe」のポスターが貼られています。また、「まちぐみってどんな人がいるの?」と書かれた掲示には、「今月のニューカマー」として10組13人が顔写真とともに紹介されていました。

「ものづくりスタジオ」、「まちぐみ」は、これから街で何かを始めたい人が、新しいことを始めるのをサポートする仕組みだと言えます。

一方、「マチニワ」で開かれていた「38 FUUD FOOD MARCHE 2019」は、マルシェ(マーケット)を開く場所を提供することで、生産者や料理家など、既に街で何かを始めている人に対して、生産物や料理を販売したり、ネットワークを築いたりするのをサポートするという側面があると言えます。

自由に(無料で)座れる場所に加えて、街で何かを始めたい人/始めている人への具体的なサポートをすることも今の時代、特に地方においては、公共施設が担い得る大切な役割になっているのではないかと感じました。

公共施設では営業行為(商い)が禁止されていることが多いですが、こうしたサポートを行うことで、公共施設に商いが融合しているのは興味深い動きです。

「マチニワ」の南側(「はっち」と反対側)には、Garden Terraceという建物があり、この1階に八戸市が運営する公営書店「八戸ブックセンター」という興味深い本屋があります。

「八戸ブックセンター」には、特徴的な方法で本が並べられた本棚、読書ルーム、ギャラリーなどがありますが、市民作家登録することで誰もが利用できる執筆のための「カンヅメブース」があるのが特徴的。これも、本というかたちで情報発信したい人を具体的にサポートするための場所と言ってよいと思います。