先日、多摩ニュータウンを歩く機会がありました。歩いたのは永山駅(小田急線・京王線)の南側で、多摩ニュータウンで最初に入居が行われた諏訪地区(1971年〜)、永山地区(1971年〜)と、第二次入居が行われた貝取地区(1976年〜)、豊ヶ丘地区(1976年〜)付近です。

千里ニュータウンではクラレンス・A・ペリーによる近隣住区論と、アメリカ・ニュージャージー州のラドバーンで採用された歩車分離方式(ラドバーン方式)が取り入れられました。

多摩ニュータウンを歩いても、幹線道路に囲まれた住区、歩行者専用道路のネットワーク、車道と歩行者専用道路の立体交差というように近隣住区論、ラドバーン方式が採用されていることがわかります。

歩行者専用道路のネットワーク

歩行者専用道路のネットワークは、千里ニュータウン開発の後半、新千里北町以降の住区で採用されたもので、車に会うことなく住区内を移動できる仕組み。

多摩ニュータウンでも歩行者専用道路のネットワークが採用されていますが、多摩ニュータウンでは歩行者専用道路の幅が広くなっている部分があったり、ベンチが置かれている部分があったり、また、歩行者専用道路が公園を結んでいたりと、歩行者専用道路自体が公園のような場所になっていることが印象的でした。

幹線道路に面した近隣センター

クラレンス・A・ペリーは、近隣住区の原則の1つとして次をあげています。

「地域の店舗:商店街地区を1か所またはそれ以上つくり、住区の周辺、できれば交通の接点か隣りの近隣住区の同じような場所の近くに配置する。」

*クラレンス・A・ペリー(倉田和四生訳)『近隣住区論:新しいコミュニティ計画のために』鹿島出版会 1975 年

ただし、千里ニュータウンではこの原則はそのまま採用されていません。近隣センターは住区の中心になる場所と位置づけられ、住区の中央部に配置されました。

しかし、自家用車の普及に伴い、幹線道路に面しない近隣センターは不利であると考えられたため、最後に開発された竹見台・桃山台ではクラレンス・A・ペリーがあげる原則通り、2つの近隣センターが幹線道路を挟んで配置されています。そして、その間を歩行者専用道路(歩道橋)で接続。これによって2つの住区の近隣センターが、1つの大きな近隣センターとして機能するような工夫がなされました。

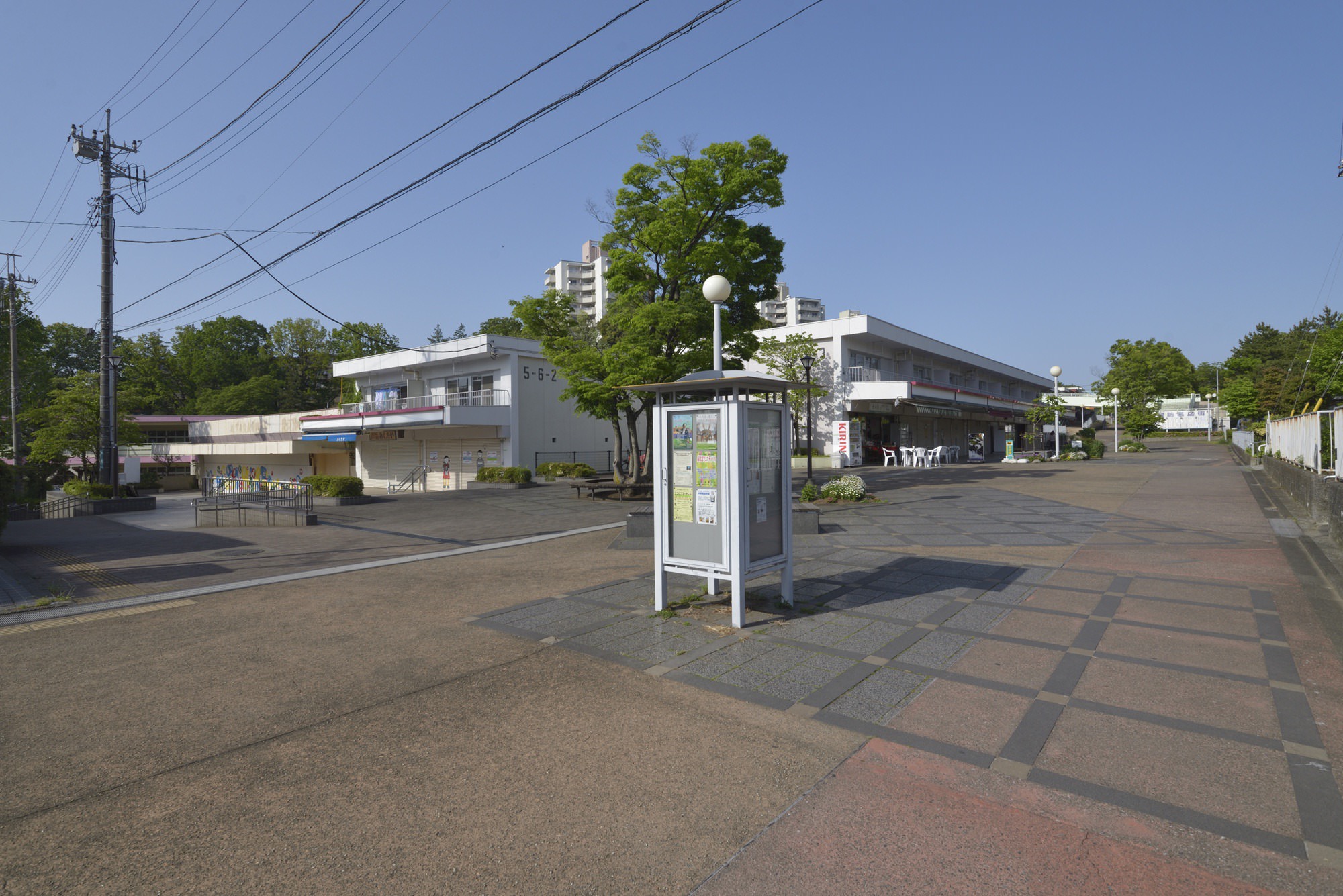

この日歩いた多摩ニュータウンの近隣センターもこれが採用されており、諏訪・永山の近隣センター、貝取・豊ヶ丘の近隣センターは幹線道路を挟んで配置されています。その間は歩行者専用道路(歩道橋)で接続されていました。

団地におけるラドバーン方式

ラドバーンで採用された仕組みの1つがクルドサック(袋小路)。住宅地から通過交通を排除するために行き止まりの道路とし、その先端部分を歩行者専用道路のネットワークで結ぶというもの。

クルドサック(袋小路)の例は戸建て住宅地が例に出されることが多いですが、多摩ニュータウンを歩いて気づいたのは、団地でもクルドサック(袋小路)による歩車分離が行われていること。永山地区の近隣センター(永山名店街)のすぐ南側に位置する永山地区のUR永山団地4-2街区では、「北入り」タイプの住棟のみによる平行配置で、住棟の間は駐車場とされています。

これだけではよく見られる平行配置の団地ですが、UR永山団地4-2街区では

「車道→住棟→歩行者専用道路←住棟←車道」

という配置がされています。駐車場がクルドサック(袋小路)のような場所にすることで、歩車分離を実現する工夫が見られました。なお、歩行者専用道路の部分には、ポケットパークが設けられるなど気持ちの良い場所になっていました。