多世代共生に関する地域の拠点というテーマで話をする機会がありました。その際、地域の住民が中心となって運営する居場所における多世代共生について、次のような話をしました。

多世代共生には、世代を越えた助け合いや見守りなど様々な効果があると言われています。多世代共生にどのような効果があるかを捉えるのは重要だと思いますが、注意が必要なのは、多世代共生の効果に注目するのと、何らかの効果がある「から」多世代共生が重要と考えるのとは違うということ。例えば、見守りの効果がある「から」多世代共生に意味があるという捉え方としてしまえば、監視カメラの方が多世代共生より効果的な見守りができるというように、監視カメラと多世代共生を比較する議論になってしまうかもしれません。しかし、このような議論は現在、多世代共生が注目されていることから外れてしまうように思います。

多世代共生は、何かを実現するための手段でなく、多世代共生と見なせるものが実現されている場所で生まれている関わり自体が豊かなものと捉えるべきではないか。これは、こども食堂が、当初、子どもの貧困問題の手段として開かれたわけでないのと同じで(杉山春, 2025, 田中康裕, 2025)、こども食堂で生まれている関わり自体が豊かなものなのだと思います。

居場所における多世代の関わりとして思い浮かぶのは、千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」で、学校帰りの子どもが水を飲みに立ち寄っている光景。子どもは水を飲んで帰るだけで、大人と一緒に遊んだり、何かの活動をしたりしているわけではありません。しかし、このような関わりを通してお互いに顔見知りになっていく。

岩手県大船渡市の「居場所ハウス」にはWiFiがあり、子どもたちがゲームをするために集まってくることがありました。勉強をしに来ている子どももいました。「居場所ハウス」でも、子どもと大人が一緒に遊んだり、何かの活動をしたりしているわけではありませんが、お互いに顔見知りになるというのは同じです。

(ひがしまち街角広場)

(居場所ハウス)

これらはささやかに思われるかもしれませんが、居場所にはこのような日常の関わりが、多世代共生の基本になると考えています。

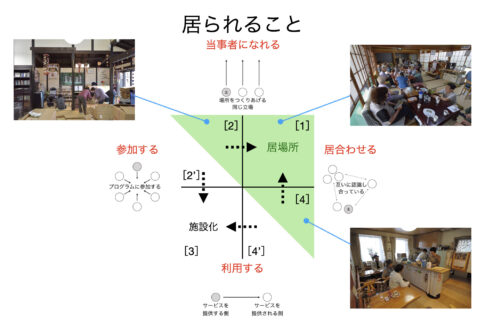

このような日常の関わりが生まれる場所は、何らかの活動に参加するためだけに訪れる場所でなく、運営時間内であればいつ訪れても、いつ帰ってもいい場所である。このことは、どのような活動を行っているのか、どのような事業を行なっているのかという視点では捉えにくい。活動や事業が行われる場所自体を、(ほぼ毎日)運営し続けることの意味を捉える視点が必要になります。

しかし、現実的には、このような関わりが自然発生的に生まれにくい状況になっており、それゆえ、多世代共生に関する地域の拠点が議論のテーマになっているのだと思います。

それでは、多世代が訪れる場所を運営するときに、何を考えればよいのか。

これを考える時の基本は、これは多世代共生や居場所に限らず、一般の場所にもあてはまることだと思いますが、人は目的のない場所には行きにくいということ。このことには、ある場所を訪れた時に「何をしに来たの?」という視線を向けられない(と感じる)場所であるという意味もあります。「○○○のために、この人は来たのだ」ということが周りの人にも明確にわかる必要がある。そうすると、多様な人にとっての訪れる目的になるようなきっかけが存在していることが必要になります。

そのようなきっかけとして、まず、飲み物を飲む、食事をするという、飲食に関わることをあげることができます。コミュニティカフェ、こども食堂というように、居場所はカフェ、食堂という飲食店のようなかたちをとって運営されていることの意味はここにあります。その他、買い物をする、本を読む、温泉に入るなどもきっかけになります。

運営への協力として何らかの役割を担うことも、訪れるきっかけになります。ただし、何らかの役割を担うためには、役割が継続して存在している必要がある。この時に、自然との関わり、例えば、野菜や花に水をやる、草取りをする、庭の手入れをする、雪かきをするなどは、役割を継続的に生み出すものとして捉え直すことがきます。また、時間の経過によって、家具や備品の修復が必要になる、というのも同じようなものとして捉え直すことができます。自然との関わりや時間の経過を、役割を継続的に生み出すものとして捉え直す視点が重要になる場合もあるように思います。

なお、多世代共生という時に、子どもと大人の関係が想定され、そこでは高齢者は同じ世代に一括りにされる傾向があります。けれども、例えば、65歳と85歳では親子ほどの歳が離れているとも言え、高齢者も実は多世代であること。これは、「居場所ハウス」に関わって気づかされたことです。

■参考文献

- 杉山春(2025)「「こども食堂から一線を引く」 《こども食堂》の名付け親が決意した背景 ボランティアでできる支援には限界がある」・『東京経済オンライン』2025年5月30日

- 田中康裕(2025)「施設でない場所における制作としての研究」・日本建築学会編『地域課題と対話し、暮らしと関係を再創造するコミュニティ拠点の最前線国際比較(2025年度日本建築学会大会(九州) 建築計画部門研究協議会資料)』日本建築学会 pp.85-88