新潟市東区の「実家の茶の間・紫竹」は、「地域の茶の間」の創設者である河田珪子さんらと、新潟市との協働事業として、築約50年の民家(空き家)を活用して開かれた場所。目的は「『助けて!!』と言える自分をつくる、『助けて!!』と言い合える地域をつくる」*1)こと。

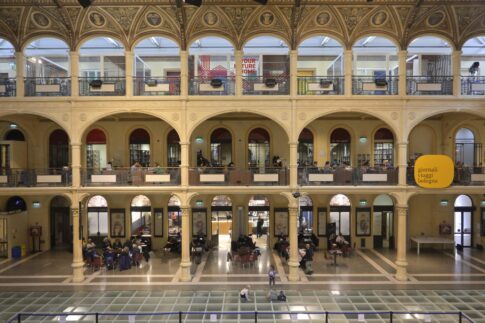

(「実家の茶の間・紫竹」)

「実家の茶の間・紫竹」は、2024年10月末で、10年間の運営を終了しましたが、運営に携わっておられた方が、公民館の部屋を借りて新たに「地域の茶の間」の運営を始められており、先日、新たに開かれた「地域の茶の間」を訪問させていただきました。

ここでは、「実家の茶の間・紫竹」と公民館で新たに開かれた「地域の茶の間」の比較でなく、民家(空き家)を活用して「地域の茶の間」(居場所)を開くことの意味として気づかされたことを、改めて振り返りたいと思います。

外部との接点と役割

「地域の茶の間」という表現には、個人の茶の間でなく、「社会性のある茶の間」という意味が込められています。河田珪子さんは、自らが立ち上げた有償の助けあい活動「まごころヘルプ」の事務所が、自然に居場所になったことを振り返り、次のように書いておられます。

「さりげなくお互いに助け合っている様子に感動し、平成9年に意図的に、自分の居住地にある山二ツ会館で始めました。その際に新潟日報の取材があり、その記事に『『地域の茶の間』が新潟市に出来た』という文字があり、了承を得て『地域の茶の間』と命名しました。『地域の茶の間』の『地域』とは『社会性のある茶の間』という意味です。」(河田珪子, 2016)

「社会性のある茶の間」としての「実家の茶の間・紫竹」は近隣住民、町内会、子ども会、地域老人クラブ、地域民生委員、保育園、小学校、大学、区役所、市役所、社会福祉協議会、企業、交番、視察・研修、賛助会員など、多様な人々や組織との関係をもっていました(河田珪子, 2016)。

「地域の茶の間」は、その場所にとっての外部の人々や組織と多様な関係をもっていた。このことから、「社会性のある茶の間」は、外部との接点と拡大解釈できるように思います*2)。

外部との接点という捉え方をすることで、「実家の茶の間・紫竹」は、次のようなかたちで外部と接点をもってきたことが浮かびあがってきます。

- 築約50年の民家(時間という外部)

- 庭、花壇、雪などの自然

- 野菜の差し入れ、販売

- 寄付された物のバザー

- 食材の買い出し

- (多くの人々が過ごす部屋とは別の空間である)台所での調理

- 「助け合い『お互いさま・新潟』」の事務所(を介した多くの会員)

- 健康相談を開く保健師などの専門職

- 町内会、老人クラブ、小学校など地域の組織

- 駐車場を提供する地域の人々

- 見学、視察、研修に来る人々

- 「実家の茶の間・紫竹」の歩み(が伺える展示、掲示、物など) など

「実家の茶の間・紫竹」が外部との接点をもっていることは、この場所で過ごす人々に外の世界につながっている、外の世界を垣間見ることができるという開放感をもたらし、風通しのよい場所を実現してきたのではないかと思います。逆に考えれば、外部との接点が薄れてしまうと、「仲良しクラブ」のようになってしまう。

「実家の茶の間・紫竹」に見学、視察、研修に来る人は多いですが、新型コロナウイルス感染症の発生によって、見学、視察、研修が減った時期がありました。当時のことを振り返り、河田珪子さんは次のように話されています。

「『実家の茶の間はずっと、さまざまな方が共生する形でやってきました。多世代の居場所であり、誰もが利用できる居場所でした。それが、この2ヵ月ほど利用者メンバーが固定化し、仲良しクラブのようになってきたのではないでしょうか。茶の間にとって、仲良しクラブは危ないんです。いくつもの地域の茶の間が、『仲良しさんの集まる場』になってから続かなくなったことを私たちは見てきたんです』と河田さん。

仲良しクラブになると、グループの中で序列のようなものができたり、過度の依存や甘えが生じたりして、いつの間にかグループに亀裂が入ってしまう――そんな事例を河田チームはこれまでいくつも体験してきた。」(篠田昭, 2023)

外部との接点は風通しのよい場所を実現するという意味がありますが、さらに注目すべきは、「実家の茶の間・紫竹」では外部との接点において多様な役割が生まれていたことです。調理、買い出し、「地域係」、研修の対応など主に当番が担う役割もあれば、建物を修繕する、花を生ける、野菜の差し入れをする、バザーのために物を提供する、食事の配膳を手伝うなど、当番でない人も担う役割もありますが、外部との接点における役割は、多様な人々が「実家の茶の間・紫竹」に関わるきっかけにもなっていました。

- 築約50年の民家の修繕、清掃、障子張り替えなど

- 庭、花壇などの手入れ、花を生ける、除雪など

- 野菜を差し入れ、販売のために持参する

- バザーのために物を提供する

- 食材の買い出しに行く

- 台所での調理、台所からテーブルまでの配膳

- 「助け合い『お互いさま・新潟』」の事務所での作業

- 健康相談などを開く

- 町内会、老人クラブ、小学校など地域の多様な組織との連絡(地域係)

- 駐車場を提供してくれる地域の人々との連絡(地域係)

- 見学、視察、研修への対応、掲示

- 歩みの展示、掲示 など

(庭)

(販売されている野菜や花)

(「実家の茶の間・紫竹」の歩みの掲示)

篠田昭(2023)では、「地域係」を担当されている方の次のような言葉が紹介されています。

「駐車場係も大切な役割だ。実家の茶の間の駐車場が満杯になると、まず自宅の駐車場を提供し、ご近所にも協力を求めて、実家の茶の間の『地域係』を務めている。『茶の間が紫竹にできてくれて、本当に良かった。今では私の生きがい。自分の楽しみのために来ています』と笑顔を広げる。」(篠田昭, 2023)

(表の駐車場)

「実家の茶の間・紫竹」では、このように多様な外部との接点における役割があります。ただし、このことは、ある人が何らかの役割を担うことが、結果として外部との接点を作り出してきたという側面からも捉えることができるように思います。例えば、野菜を持参する、花を生ける、バザーのために物を提供するなどの関わりによって、「実家の茶の間・紫竹」が新たなかたちで外部とつながるきっかけになってきた。この意味で、外部との接点をつくる役割とも捉えることができます。

空間への配慮・視点

「実家の茶の間・紫竹」においては、当番の方々によるきめ細やかな配慮がされてきました(河田珪, 2016)。これらの配慮の中には、人に対して行われる配慮に加えて、空間に対する配慮によって、結果的に人をサポートするというものもありました。

例えば、「どなたでもどうぞお入りください」という意思表示として、雨の日でも、風の日でも玄関の扉は開けておくこと。

玄関から中に入ってきた人にとっての最も大きな心理的なバリアは、多くの人々が過ごす部屋の戸を開けることです。そこで、「戸を開けたとき、視線が集中しない配置にする」というテーブル配置が配慮されてきました。テーブル配置としては、「会議風の口の字はさけて、5~6人単位で座れる様に散らばる配慮をする」、固定席にならないように「テーブルの配置を常に変える」などの配慮もされていました。

囲碁、将棋、麻雀、オセロ、本、縫い物、折り紙、習字、絵の具など希望された物は何でも揃えておくこと、参加費の使い方を掲示して運営をオープンにすることなど、備品や掲示への配慮もされてきました。

(いつも開られている玄関の扉)

(多くの人々が過ごす部屋の戸)

(工夫されたテーブル配置)

「実家の茶の間・紫竹」では空間の力を活かすことによって、運営がされてきたことがわかります。

さらに、初めて来た人には「外回り」の席に座ってもらって、思い思いに過ごしている人々の姿を見てもらうこと、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」(河田珪子, 2016)を実現するために、一人で過ごすことを味わっている人には無理な関わりを求めないということも行われていました。河田珪子さんは次のように話されています。

「笑い声とか話し声とか、外に漏れ漏れですね。楽しげですね。そのとき、戸を開けた時、みんなが『何、あの人何しに来たの?』、『誰、あの人?』とかって怪訝な目がぱっと向いたら、それだけで入れなくなったりする。だから、来てくださった方にどこに座ってもらうかまで考えてる。初めて来た人は、できるだけ外回りに座ってもらおう。そうすると、あんなことも、こんなこともしてる姿が見えてきますね。すると、色んな人がいていいんだっていうメッセージが、もうそこへ飛んでいってるわけですね。そっから始まっていくんです。」(田中康裕, 2021)

「『うちの実家』の時に、ずっとテーブルにうつぶせになっている男の人見た時ね、しばらく眺めてたけれども、傍にそっと寄って聞いたら、『いや、このみんなのざわめきを楽しんでるんだよ』って言葉が返ってきたんですよね。子どもの頃、本当に近所の人とか、親戚の人とか集まったりね。それを自分は楽しんでたんだよって。・・・・・・。『そんなの家で寝てりゃいいじゃない』なんて言う人もいるかもわからない。でも私、その人の言葉から、本当にこうやって一人でいろんなこと考えながら、思い出しながらいるのが、みんなと一緒にそうやって。・・・・・・。ここはそれが容認されてる場所ね。何も、誰とも喋らなくても、一人でいても排除されない場所。私はね、究極の居場所がそれだと思ってた。」(田中康裕, 2025)

「外回り」の席に座ってもらい、思い思いに過ごしている人々の姿を見てもらう。これによって、ここがどのような場所であるかを伝えること。周りに他者が過ごしている場所において、一人で過ごすことを味わうこと。そのようにして過ごしている人を見守ること。「実家の茶の間・紫竹」では、一緒に会話をしたり、活動に参加したりするのでないかたちでの、他者との関わりが考えられている。言い換えれば、一緒に会話をしたり、活動に参加したりしないとしても、それは他者と無関係に過ごすわけでないということですが、重要なのは、このような関わりを実現するためには、空間への視点が不可欠だということです。

さらに、外部との接点における役割にも関わりますが、「実家の茶の間・紫竹」では空き家になっていた民家の修繕、清掃、障子張り替えなどを行ったり、庭、花壇などの手入れを行ったり、床の段差を解消したり、玄関の手すりを作ったりなど空間に手を加えることも行われてきました。このような多様なかたちで空間に手を加える余地があることもまた、空間が人の関わりを受け入れているという意味で、空間への視点と捉えることができるように思います。

民家(空き家)/公民館・集会所

一般的な話になりますが、「地域の茶の間」(居場所)を開くためには、運営場所をどうするかを考える必要があります。その際、民家(空き家)を活用するのはハードルが高いことかもしれません。けれども、「実家の茶の間・紫竹」を見てきたように、民家(空き家)では、外部との接点における役割、外部との接点をつくる役割が豊かであり、空間への配慮と視点によって、空間ががもつ力を豊かなかたちで活かすことができるという可能性があると考えることができます。

このことを逆に考えれば、公民館や集会所の部屋を借りて「地域の茶の間」(居場所)を開くことについて次のように考えることもできるかもしれません。

「地域の茶の間」(居場所)を公民館や集会所の部屋を借りて開くというのは、運営場所を確保するという点に限ればハードルが低いことになります。ただし、公民館や集会所の部屋を借りる場合、公民館や集会所の修繕をする必要も、庭の手入れや除雪の手入れをする必要もありません。物を販売すること、調理すること、掲示や展示することにも制限がある場合もあります。

また、公民館や集会所の部屋を借りる場合、利用できる家具の種類が限られるかもしれません。例えば、会議用の長机しかなければ、長机ではテーブルの高さが全て同じになるため全体が自然に目が入りやすい「外回り」の席を設けにくく、また、全員が同じ姿勢で過ごすことで思い思いに過ごす光景が見づらくなるかもしれません。扉の開閉、備品の種類、掲示や展示が制限される場合もある。

先に述べた通り、あくまでも一般的な話になりますが、このように考えるなら、公民館や集会所の部屋を借りて「地域の茶の間」(居場所)を運営することには、より人に焦点をあてた配慮が求められるという意味で特有の難しさがあると言えます。

公民館や集会所の部屋を借りる場合は、外部との接点の種類が限定されるため、ある人が何らかの役割を担うことが、結果として外部との接点を作り出すという側面の重みが増す。そのためには、その人がどのような歴史や関係性、特技などをもっているかを見ていくことが求められる。テーブル配置、備品、掲示や展示に制限があるとすれば、人に対してより細やかな対応が求められる。このような意味で、公民館や集会所の部屋を借りる場合には、より人に焦点をあてた配慮が求められることになるかもしれません。

もちろん、そのためには、なぜこの場所を運営するのかという理念を明確にする必要があり日々の出来事を具体例とすることで、理念を肉付けし、理念をより豊かなものにする必要があると考えています。

■注

- 1)「『実家の茶の間・紫竹』終了のプログラム(予定)のお知らせ」の掲示より。

- 2)この点に関して、広井良典(2009)は「『コミュニティ』は常にその『外部』をもつ、あるいは『コミュニティ』という存在はその成立の起源から本来的に“外部”に対して『開いた』性格のものであるという議論を行った。・・・・・・『コミュニティの中心』として歴史上重要な役割を担ってきた場所は、実はそうした意味での『外部』との接点、あるいはコミュニティにとっての『外に開かれた“窓”』ともいうべき場所だったといえるのではないだろうか」と指摘し、その例として「『神社・お寺』などの宗教施設」、「学校」、「『商店街』(あるいは市場)」、「自然関係」、「福祉・医療関連施設」の5つをあげている。また、鷲田清一(1999)は「古い都会にあってニュータウンにないものが三つある。大木と、宗教施設と、いかがわしい場所である」と指摘し、「大木と宗教施設といかがわしい場所に共通しているのは、どうもこの世界の〈外〉に通じる入口や裂け目であるということらしい」と述べている。

■参考文献

- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂

- 篠田昭(2023)『「実家の茶の間」日誌(2020年2月~2022年10月):み~んなで生きてこ』幻冬舎

- 田中康裕(2021)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』水曜社

- 田中康裕(2025)「地域における助け合いの拠点「実家の茶の間・紫竹」が実現してきたこと」・『さぁ、やろう』さわやか福祉財団 第26号 pp.30-37

- 広井良典(2009)『コミュニティを問いなおす:つながり・都市・日本社会の未来』ちくま新書

- 鷲田清一(1998)『普通をだれも教えてくれない』潮出版社