新潟市の「実家の茶の間・紫竹」についての文章を、『さぁ、やろう』(さわやか福祉財団, 2025年2月)に寄稿させていただきました(PDFファイルはこちらからご覧いただけます)。

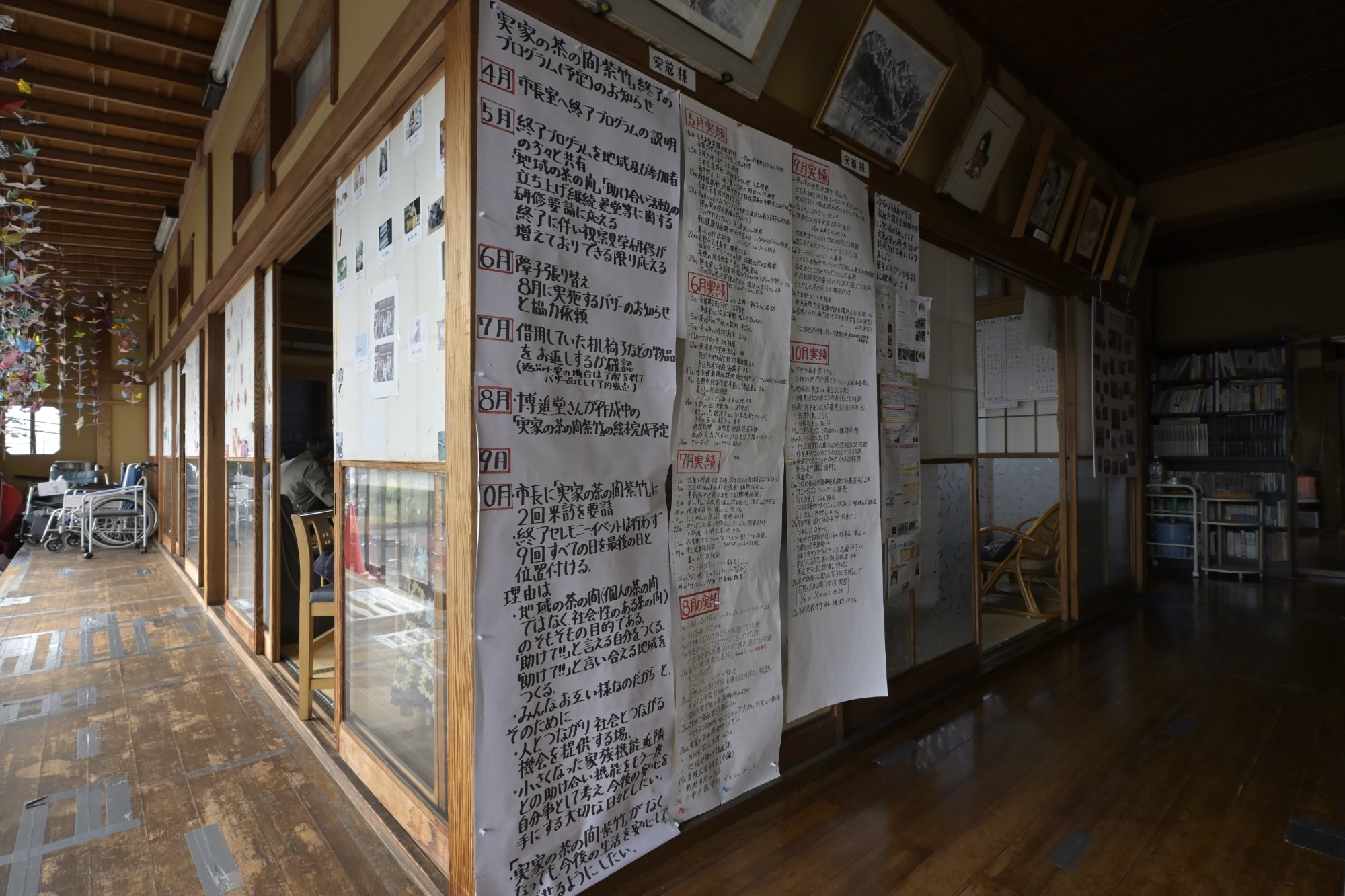

「実家の茶の間・紫竹」は、「地域の茶の間」の創設者である河田珪子さんらと、新潟市との協働事業として開かれ、「『助けて!!』と言える自分をつくる、『助けて!!』と言い合える地域をつくる」ことを目的として運営されてきた場所。2024年10月末で、10年間の運営を終了しました(鶴山芳子, 2024)。

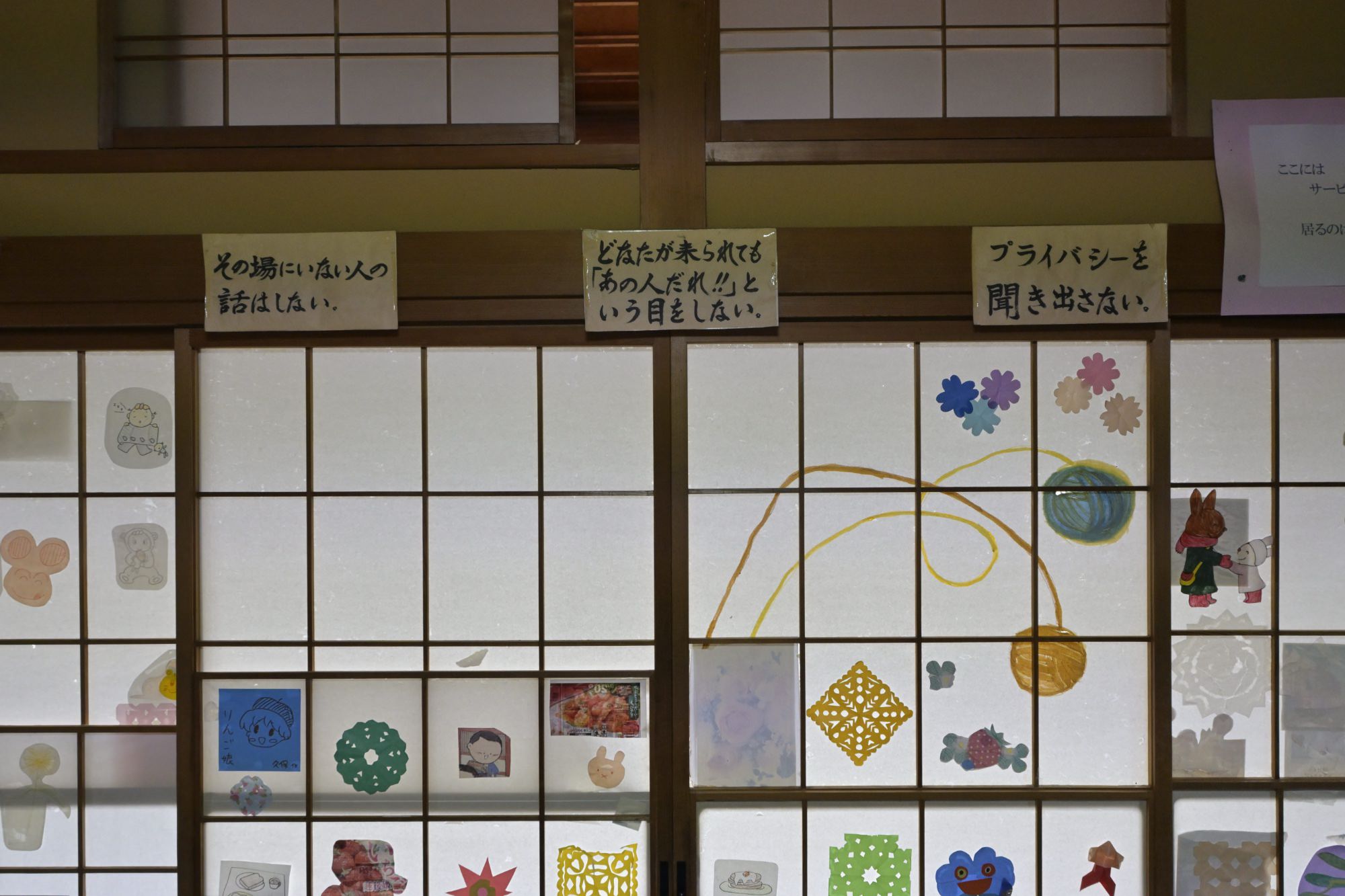

「実家の茶の間・紫竹」で大切にされてきたのは、「誰かに会いたい」、「誰かに話を聞いてもらいたい」、「誰かと一緒にお茶飲みをしたい」、「誰かの役に立ちたい」など、顔の見える一人ひとりの願いを受けとめること。そのために、訪れた人との接し方、運営のあり方、空間の作り方など、数多くの配慮がなされています。その配慮は、時には厳しいと思えるぐらいに徹底されたものである。

それと同時に、「実家の茶の間・紫竹」では、「矩を越えない距離感」(河田珪子, 2016)、つまり、適度な距離感を大切にする関係を築くことが目指されてきました。

「実家の茶の間・紫竹」は、一人ひとりの願いを受けとめるという誰に対しても開かれた場所であり、ここで出会った人々が「矩を越えない距離感」を大切にする関係を築くことを通して、地域における助け合いを実現しようとする場所。地域における助け合いは、人々が親密になることでなく、「矩を越えない距離感」を大切にすることの結果として実現されるというのは、河田珪子さんらが30年にも及ぶ取り組みを通して作りあげてこられた「モデル」だと考えることができます。

「実家の茶の間・紫竹」では一人ひとりの願いを受けとめることと、「矩を越えない距離感」を大切にすることが両輪になっていると言えますが、これらを結びつけているものが、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない”場”」としての「究極の居心地の場」(河田珪子, 2016)だと考えることができます。このような居心地の良さは、実際に場所に身をおくことで感じるものである。ここに、地域における助け合いのために、「実家の茶の間・紫竹」という具体的な場所が必要とされる理由があります。

『さぁ、やろう』に寄稿した文章に次のようなことを書かせていただきました。

目の前にいる一人ひとりを大切にする

最後に、河田桂子さんの言葉を紹介したいと思います。

「私がやってること、全ては空論でやったこと1つもなくて、一人ひとりの悲しみや、切なさや、苦しみ、それらを受け止めた結果でしかない。だから。『地域の茶の間』やった時もそう、今の『実家の茶の間』〔紫竹〕もそうだけど、私がやりたいからやるなんて1回も言ったことないですよね。必ず、誰かの声をいれてるんですよね。・・・・・・。だからね、誰かのつぶやきや、誰かの苦しみを解決することに、私にできることないだろうかっていう、それが今日までの活動なんですよね」

この文章では、「結果として」「事後的に」というややわかりづらい表現を用いてきました。それは、ここでも「結果でしかない」と表現されているように、このような視点を持たなければ、紫竹の価値をすくいあげることができないと考えるからです。

地域における助け合いの拠点として多くの人々から注目され続けてきた紫竹においては、目の前にいる一人ひとりに向き合うことが徹底されてきました。地域における助け合いは、その結果として生まれてくるもの。

目の前にいる一人ひとりと、矩を越えない距離感を大切にしながら向き合い、今という時間をかけがえのない豊かなものにすること。事後的に見れば、その時間こそが助け合いの原点だったと思える。今、様々な課題に直面している方からは悠長なことを言っている余裕はないとお叱りを受けるかもしれませんが、このことは勇気を与えてくれます。紫竹は、そして、「地域の茶の間」は、そのような豊かな時間を持てる場所だから、多くの人々を惹きつけてきたのだと思います。

■参考文献

- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂

- 田中康裕(2025)「地域における助け合いの拠点「実家の茶の間・紫竹」が実現してきたこと」・『さぁ、やろう』さわやか福祉財団 第26号 pp.30-37

- 鶴山芳子(2024)「「地域の宝になる」:最終日の茶の間で」・『さぁ、言おう』さわやか福祉財団 第376号 pp.24-27