韓国では、ソウル市内への人口集中に伴う住宅不足への対応として、1988年に「住宅200万戸建設計画」が発表されました。1988年から5年間で年間40万戸の住宅を供給することで住宅不足を解消しようとする計画で、この計画の下で、城南市盆唐(ブンダン、Bundang)、高陽市一山(イルサン、Ilsan)、安養市坪村(ピョンチョン、Pyeongchon)、富川市中洞(チュンドン、Jung-dong)、軍浦市山本(サンボン、Sanbon)の5つの新都市が開発されました*1)。この後、韓国では多くの新都市が開発されていることから、この5つの新都市は第一期新都市と位置づけられています。

| 名称 | 盆唐 | 一山 | 坪村 | 中洞 | 山本 | (参考)千里ニュータウン |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 位置 | 京畿道城南市 | 京畿道高陽市 | 京畿道安養市 | 京畿道富川市 | 京畿道軍浦市 | 大阪府吹田市・豊中市 |

| ソウル江南地域から南東側へ25km | ソウル北西側20km | ソウルの南側20km | ソウル西側20km | ソウル南端25km | 大阪都心の北側15km | |

| 開発時期 | 1989年4月~ | 1989年6月~ | 1989年6月〜 | 1989年9月~ | 1989年10月~ | 1961年7月〜 |

| 事業施工者 | 土地開発公社 | 土地開発公社 | 土地開発公社 | 土地開発公社、大韓住宅公社、富川市 | 大韓住宅公社 | 大阪府住宅局 |

| 面積(ha) | 1,894 | 1,573 | 495 | 544 | 419 | 1,160 |

| 計画人口(万人) | 39 | 27.8 | 17 | 17 | 17 | 15 |

| 計画住戸数(万戸) | 9.8 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.0 |

・参考:山地英雄(2002)『新しき故郷:千里ニュータウンの40年』NGS

・千里ニュータウンの計画人口、計画戸数は、当初は15万人、3万戸だったが、実施段階では12万人、3万7330戸、建設末期の1971年5月時点では12万人、4万戸とされた。

開発から30年が経過した第一期新都市は、現在、どのような状況になっているのか。少し歩いただけでは表面的なことしかわからないのは当然ですが、第一印象にも何かの意味があるかもしれませんので、いくつかの新都市を歩いて見かけた光景をご紹介します。ここでご紹介するのは、ソウル北西側20kmの位置に開発された一山です。

一山新都市

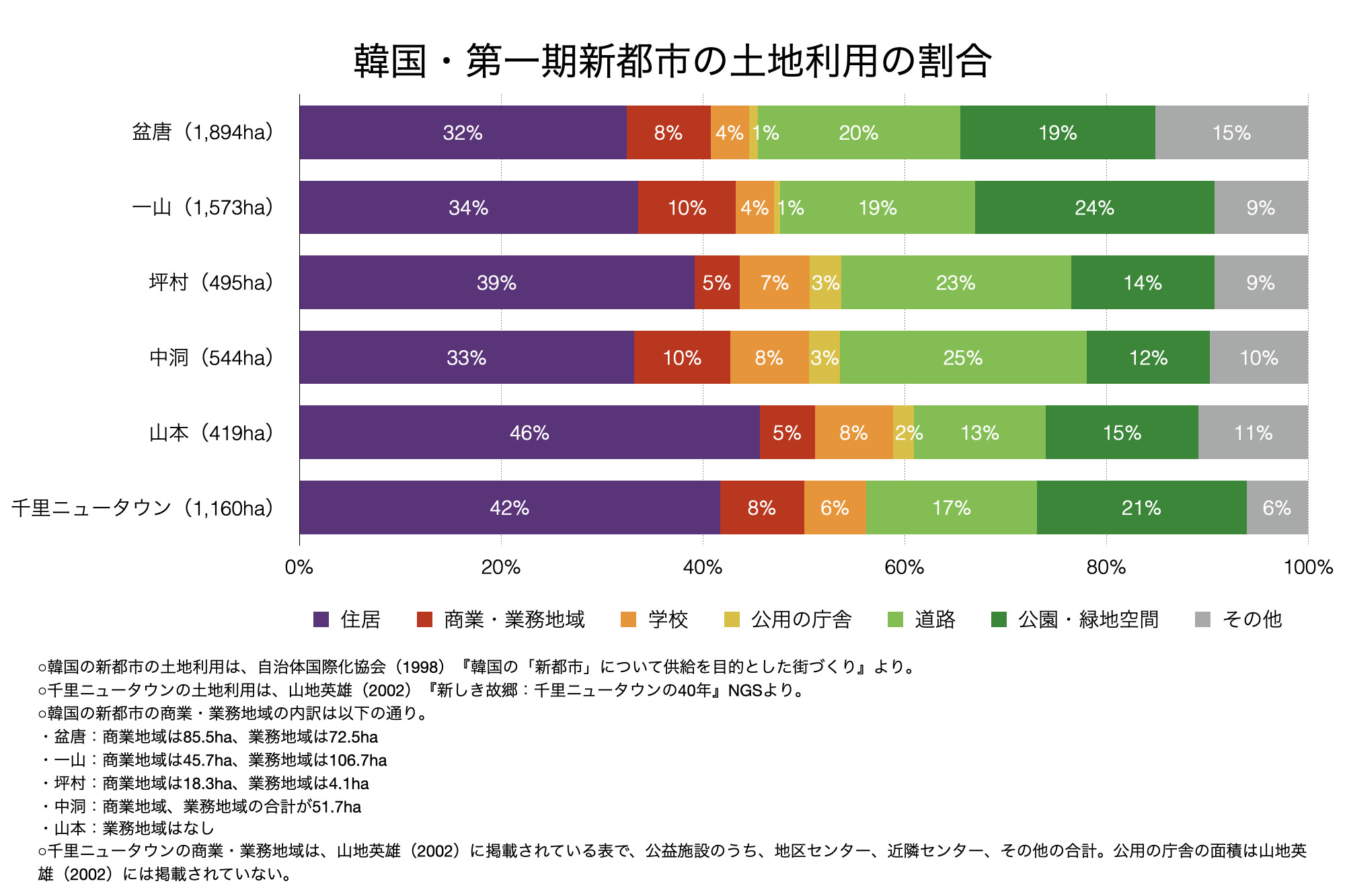

一山は、開発面積が1,573haと千里ニュータウンの約1.35倍ですが、計画人口は27.8万人と千里ニュータウンの約1.85倍、千里ニュータウンより人口密度の大きな町として計画されています。土地利用は、公園・緑地空間の割合が約24%と5つの第一期新都市の中で最も大きくなており、この割合は千里ニュータウンより大きくなっています。

一山は、南西側に開いた「く」の字型をしており、ほぼ中央にチョンバル山(鼎鉢山)公園、南西側(「く」の字が開いた側)に一山湖公園という大きな公園が配置。新都市の北端を京義・中央線(Gyongui-Jungang Line)が、南端に近い位置を地下鉄3号線が走っています。京義・中央線の駅の周りには店舗は多くありませんが、地下鉄3号線の駅の周りには多くの店舗を見かけました。

幹線道路は、格子状に通されており、幹線道路に囲まれた街区の多くは、長辺が400mから700m、短辺が400mから450mほどの長方形となっています。

(一山湖公園)

(京義・中央線の一山駅付近)

(京義・中央線の白馬駅付近)

(地下鉄3号線の注葉駅付近)

(地下鉄3号線の馬頭駅付近)

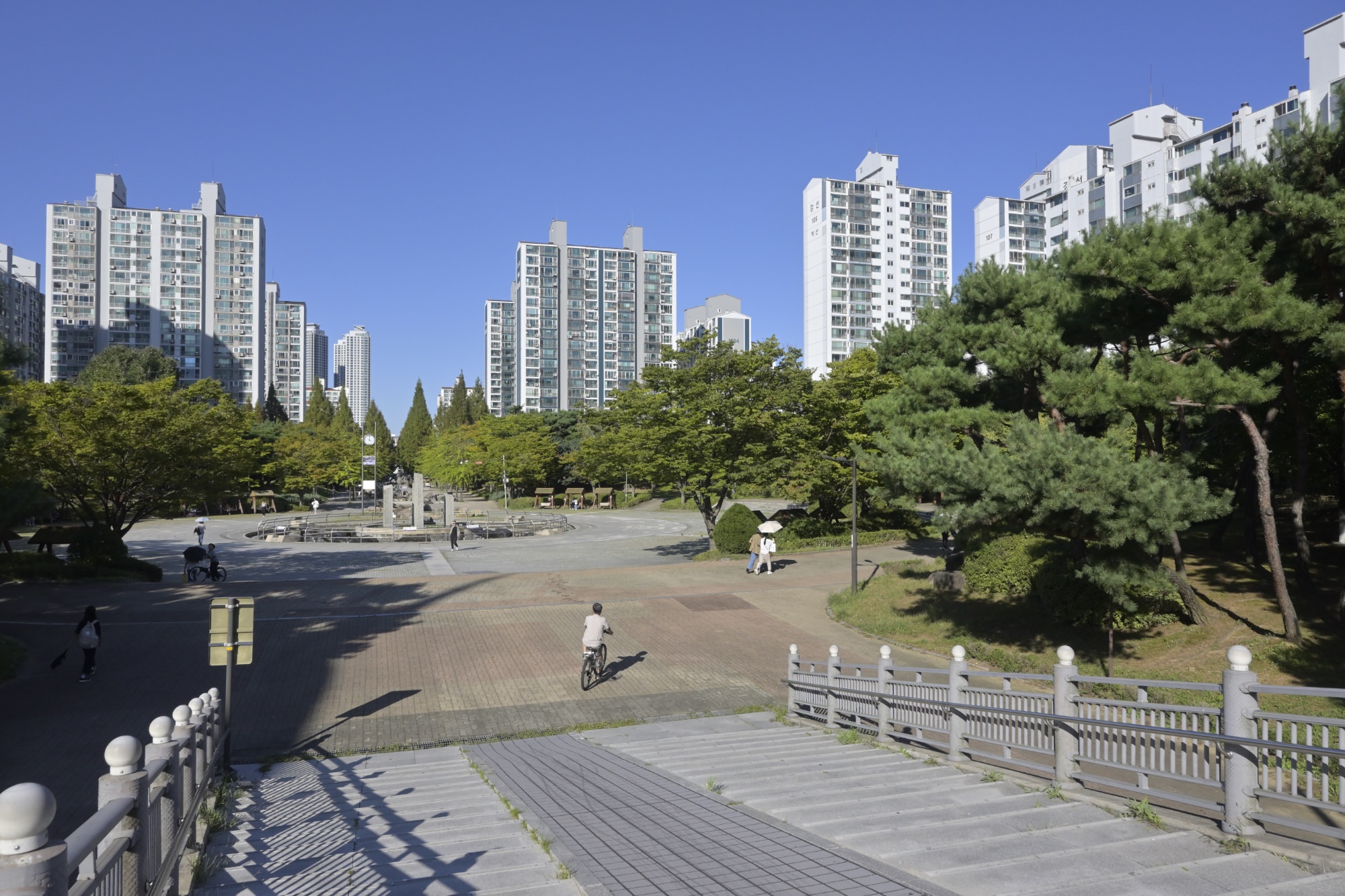

一山の特徴として、東西2本の公園軸をあげることができます*2)。西側は、京義・中央線の一山駅(Ilsan Station)から、地下鉄3号線の注葉駅(Juyeopa Station)を通って、南西の一山湖公園にいたる公園軸。東側は、京義・中央線の白馬駅(Baengma Station)から、地下鉄3号線の馬頭駅(Madu Station)を通って、南西の一山湖公園にいたる公園軸。それぞれ、2kmほどの長さがあります。

公園軸と呼ばれている通り、細長い公園のような空間で、西側の公園軸はDaesan-roを挟んで、東側の公園軸はGangsong-roを挟んで、噴水などのある大きな公園がもうけられています。

(西側の公園軸)

(東側の公園軸)

公園軸には、学校、住宅、公園などをつなぐ歩行者専用道路が接続されています。一山の歩行者専用道路は、千里ニュータウンの後期に開発された歩行者専用道路より幅が広く、ベンチなど座れる場所がもうけられ、自転車レーンがもうけられているところもありました。

(歩行者専用道路)

(歩行者専用道路沿いの公園)

今回、一山を歩いて、次のようなことが印象に残っています。

まず、公園軸が魅力的な空間になっていること。公園軸は京義・中央線と地下鉄3号線の駅、そして、南西の一山湖公園という重要な場所を結ぶ、主要な歩行者の動線。訪れた時は、多くの人々が歩いているのを見かけました。そして、主要な歩行者の動線であると同時に、ベンチ、東屋、フィットネスコーナーなどで過ごしている人も多く、人々が通り過ぎるだけの単なる動線でもありません。千里ニュータウンでは、歩行者専用道路が公園のすぐ脇を通っていますが、一山の公園軸は歩行者専用道路と公園が一体となった空間になっています。

ベンチに座って話をしていた3人の高齢の女性が、目の前を通りかかった父親と小さな子どもに声をかけている光景を見かけましたが、これは、動線と過ごす場所とが一体になっていることによって生まれる他者との接触です。

公園軸と歩行者専用道路における歩車分離の工夫も印象に残っています。歩車分離とは、安全を確保するため、人が歩く道と車が通る道を分離すること。

丘陵地に開発された千里ニュータウンでは、尾根の部分に歩行者専用道路、谷の部分に車道が通されることで、地形を活かした立体交差による歩車分離が工夫されています。

一方、一山の公園軸は比較的平坦な土地に開発されているため、千里ニュータウンのような立体交差は見かけませんでしたが、自転車も通行できる緩やかなスロープのある歩道橋が、幹線道路に架けられることで、立体交差による歩車分離がされていました。

(公園軸における立体交差)

一山は幹線道路沿いに店舗が並んでおり、千里ニュータウンより店舗が多いと感じました。

千里ニュータウンでは、店舗が3ヶ所の地区センター、各住区の近隣センターに集められています。特に近隣センターは、住区の中心付近に配置されているため、幹線道路沿いに店舗が並ぶ光景は見かけません*3)。

土地利用の割合によれば、一山と千里ニュータウンとでは、商業・業務地域の割合にそれほど大きな違いはありません。もちろん、少し歩いた印象に過ぎませんが、一山の方が店舗が多いと感じたのは、幹線道路沿いに店舗が並ぶため、店舗を見かける頻度が多かったという配置の影響かもしれないと思いました。

(幹線道路沿いに並ぶ店舗)

京義・中央線の白馬駅の北西側、一山湖公園の南側など、新都市として開発されたエリアの周りで、超高層の住宅が建ち並んでいる、あるいは、建設されつつある光景を見かけたのも印象に残っています。

(京義・中央線の白馬駅の北西側の超高層の住棟)

(一山湖公園の南側の超高層の住棟)

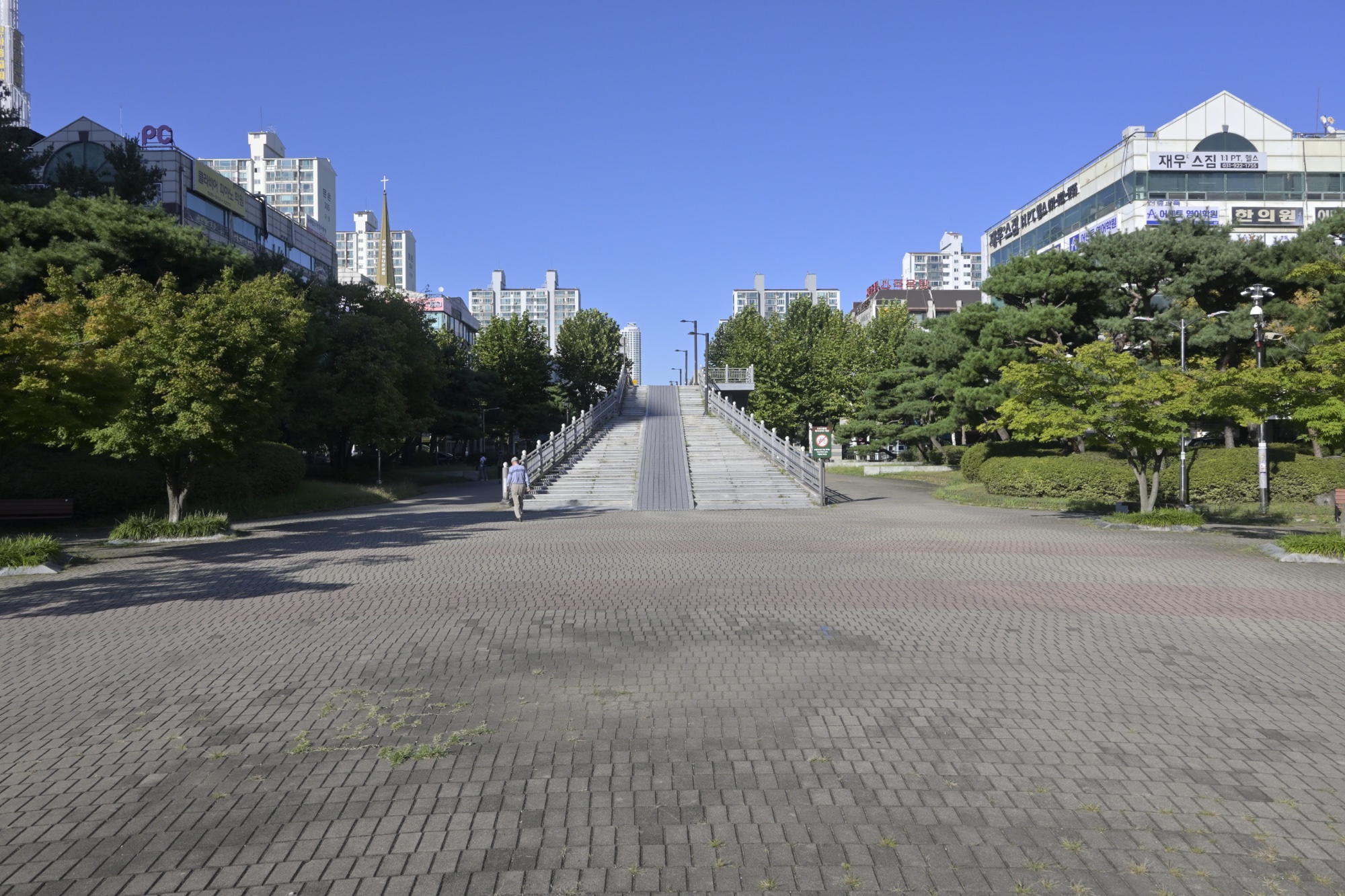

最後は広場について。これは一山の印象というよりも、一山を歩いたことで感じた千里ニュータウンの印象になりますが、千里ニュータウンの千里中央からは広場と呼べる場所がなくなりつつあるのかもしれないと感じました。

一山では、地下鉄3号線の鼎鉢山駅(Jeonbalsan Station)と一山湖公園の間の一山文化公園(Ilsan Cultural Park)には、大きな広場があり、訪れた時はイベントの準備が進められているようでした。

この一山文化公園から丘を越えると一山湖公園に行くことができます。最初は気づきませんが、この丘は幹線道路の上を跨いでおり、これも立体交差による歩車分離の工夫であることに気づかされました。

(一山文化公園)

かつて千里中央には、センタービルの前にあった広場*4)、新人歌手の登竜門としてその名が知られていた千里セルシーの「セルシー広場」*5)が思い起こされますが、センタービル前の広場は既になくなり、千里セルシーも既に閉館し、今後、再開発によって取り壊されることが計画されています。千里中央には、せんちゅうパルの北広場と南広場はありますし、センタービル前の広場があった位置に建設された千里文化センター・コラボには、2階の多目的スペースが広場的な空間になっているものの*6)、再開発によって千里中央からは少しずつ広場がなくなっていると感じます。

■注

- 1)韓国の新都市の情報は自治体国際化協会(1998)より。なお、金中銀(2015)では、盆唐、一山、坪村、山本、中洞という高度成長期に計画された韓国首都圏の新都市は、高度成長期に開発された日本のニュータウンと同様、クラレンス・ペリーの近隣住区論に基づいて開発されたことが指摘されている。

- 2)namuwikiの「一山新都市」のページより。

- *3)ただし、千里ニュータウンの後半に開発された竹見台と桃山台は、幹線道路を挟んで向き合うように近隣センターが配置されており、クラレンス・ペリーの近隣住区の原則に基づくものになっている。

- 4)千里中央のセンタービル前の広場は、こちらの記事を参照。

- 5)「セルシー広場」は、こちらの記事を参照。

- 6)千里文化センター・コラボの2階の多目的スペースは、扉を開け放つことで屋外と一体的になる空間として計画されている。しかし、開館初日に扉の段差で躓くという転倒事故の発生によって、その後、開け放たれることなく現在にいたっている。転倒事故の防止は重要だが、2階の多目的スペースの扉が閉まったままでは、この空間のポテンシャルを十分に活かすことができておらず、屋外と一体的に使える可能性はないかと、個人的には考えている。千里文化センター・コラボの2階の多目的スペースについては、こちらの記事を参照。

■参考文献

- 金中銀(2015)『高度成長期に開発された大都市圏ニュータウンの人口高齢化の実態と要因:ソウル大都市圏における盆唐ニュータウンの集合住宅団地を事例に』東京大学博士論文

- クラレンス・A・ペリー(倉田和四生訳)(1975)『近隣住区論:新しいコミュニティ計画のために』鹿島出版会

- 自治体国際化協会(1998)『韓国の「新都市」について:住宅供給を目的とした街づくり』

- 山地英雄(2002)『新しき故郷:千里ニュータウンの40年』NGS