フランス文学者で思想家、武道家でもある内田樹(2023)は、図書館について次のように述べています。

「図書館の使命は『無知の可視化』だと思うんです。自分がどれほど無知であるかを思い知ること。今も無知だし、死ぬまで勉強してもたぶん無知のまま終わるのだ、と。その自分自身の『恐るべき無知』を前に戦慄するというのが、図書館で経験する最も重要な出来事だと僕は思います。」

「ゲートキーパーは異界に通じる、外部に通じる扉を守る人です。現世の現実的な価値観が通用しない世界がある。そういう世界があること、その『地下二階』に下りて、そこで『この世ならざるもの』と遭遇することが子どもたちにもできる。それを支援するのがゲートキーパーの仕事です。子どもたちが地下二階に入りっぱなしになると、それはそれで危険なことですから、制限時間を超えたらそっと現世に引き戻す。そのあたりの手際がゲートキーパーの腕の見せ所です。」(内田樹, 2023)

図書館には「自分が読みたい本を借りに行」ったり、「調べ物をしに行」ったりする場所という機能もあるが、「最大の機能は『無知を可視化すること』」。図書館は「蔵書が無限である」ことが前提であり、そこを訪れる人は「一生かけても読まない本がこれだけある」ことを痛感させられる。この意味で、図書館とは「外部に通じる扉」である。

先日、石川県立図書館を訪問して、内田樹による図書館は「外部に通じる扉」であるという言葉を思い起こしました。

石川県立図書館は、2022年7月、金沢市小立野にオープンした新しい図書館で、設計は仙田満+環境デザイン研究所。一度訪れただけの印象に過ぎませんが、石川県立図書館を訪れて、次のようなことが印象に残りました。

本が迫ってくる空間

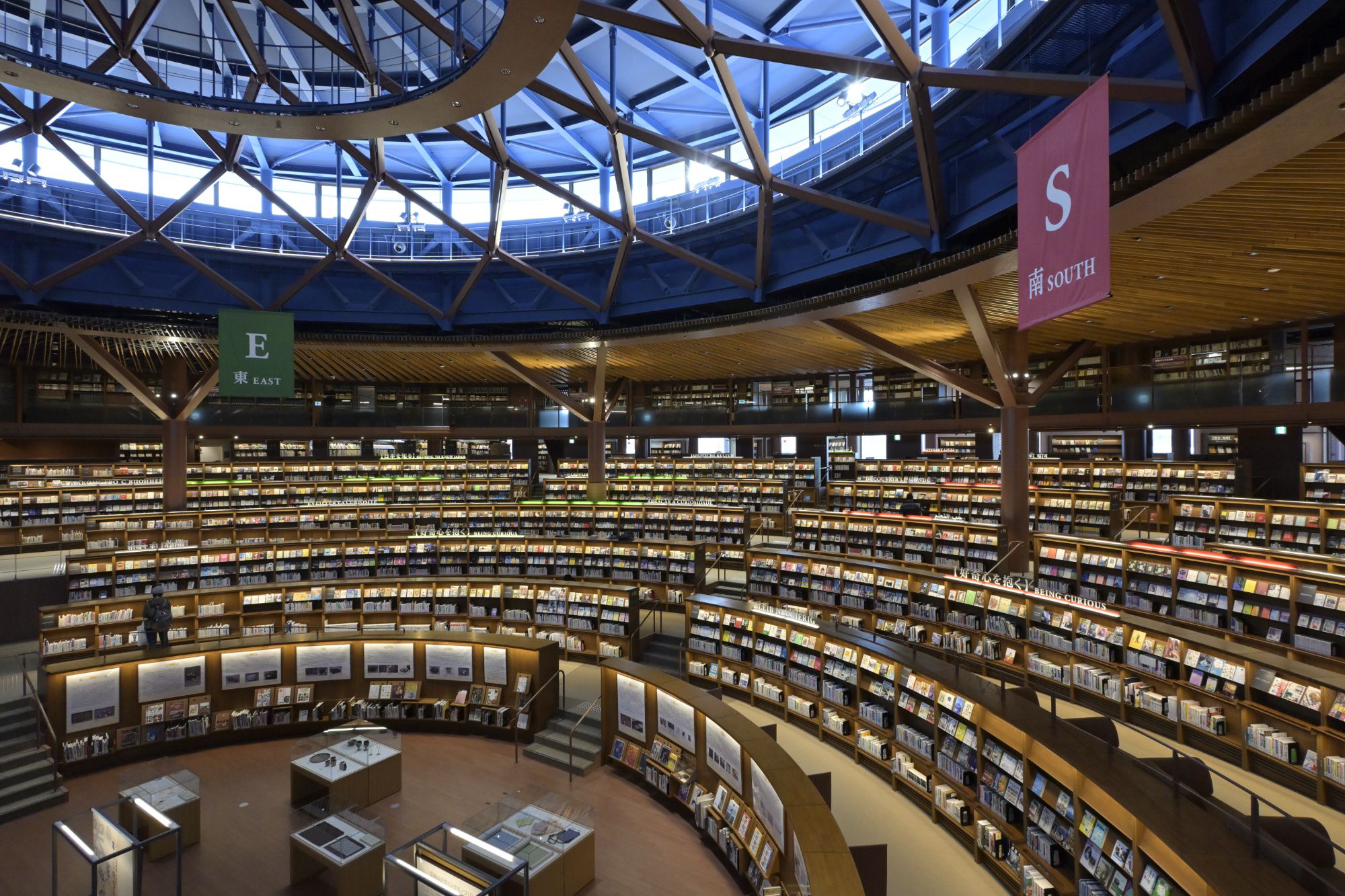

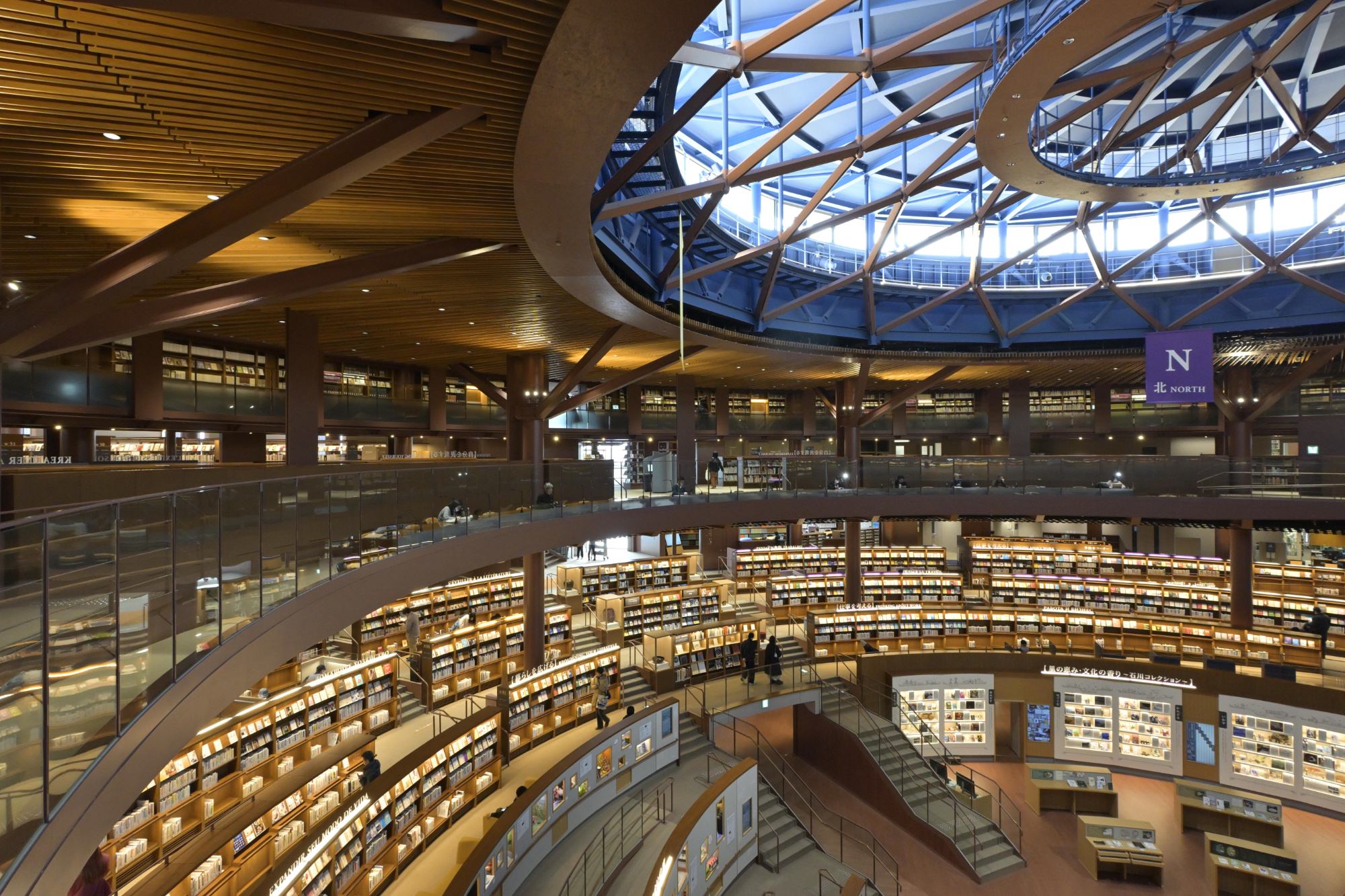

石川県立図書館の閲覧室に足を踏み入れると、円形の閲覧空間が目に飛び込んできます。「すり鉢状の円形劇場」のような、天井高が約15mの吹き抜けの空間には圧倒されます*1)。本棚には約30万冊の本が並べられており(地下の書庫の収蔵能力は約200万冊)、そのうち、約7万冊が円形の閲覧空間の本棚に並べられています。本の並べ方は特徴的で、①「子どもを育てる」、②「仕事を考える」、③「暮らしを広げる」、④「文学にふれる」、⑤「自分を表現する」、⑥「身体を動かす」、⑦「好奇心を抱く」、⑧「世界に飛び出す」、⑨「日本を知る」、⑩「生き方に学ぶ」、⑪「本の歴史を巡る」、⑫「里の恵み・文化の香り~石川コレクション~」という12のテーマによって、本が並べられています*2)。

膨大な本が並べられた円形の閲覧空間という「本が迫ってくる空間」*3)に身をおくと、自分の知らない世界が広がっていること、この場所が、そのような「外部に通じる扉」になることを痛感させられます。

石川県立図書館における「本が迫ってくる空間」は、様々な情報をウェブ上で閲覧できる現在においても、物理的な本が並んだ空間が「無知の可視化」という重要な意味を担うことを示しています。

他者の世界に想いを馳せる

石川県立図書館を訪れたのは平日のお昼頃ですが、多くの人々が訪れていました。本棚の本を眺めたり、本を手に取ったりしている人、座席に座って本や雑誌を読んだり、勉強したり、ノートパソコンで作業したり、スマートフォンを眺めたりしている人、窓から外を眺めたりしている人。高校生、大学生、スーツを着た人、小さな子どもを連れた人、高齢の人など、属性も様々。

アメリカの社会学者、エリック・クリネンバーグ(2021)は、「社会関係資本が育つかどうかを決定づける物理的条件」である「社会的インフラ」の重要性を指摘しています*4)。エリック・クリネンバーグは、「社会的インフラ」の1つとして挙げている図書館について次のように述べています。

「『図書館(library)』の語源(liber)は、『本』と『自由』を意味する。図書館は、自動化と格差の時代にあっても市民社会の要となる公共施設であり、私たちが守るべきものを体現し、その模範となっている。図書館は、経歴も情熱も関心も異なる普通の人々が、生きた民主主義の文化に参加できる場所だ。それは公共部門、民間部門、そして慈善部門が、業績よりも大切なことを成し遂げるために協力できる場所でもある。」(エリック・クリネンバーグ, 2021)

哲学者のマイケル・サンデルは、図書館を含む公共施設の価値について次のように述べています。

「自治体のプール、公園、公立学校、文化施設、図書館といった公共施設の価値は、そのサービスだけにとどまらない。民主主義が求めるのは完全な平等ではなく、異なる背景を持つ人々が混ざりあうこと。公共空間は、私たちが連帯感を築き、市民社会で互いに責任を負う存在であることを思い起こさせる。その価値を再認識すべきだろう」

※「報酬で社会貢献度測れない 哲学者マイケル・サンデル氏インタビュー」・『日本経済新聞』2025年1月18日

図書館は「市民社会の要」、「私たちが守るべきものを体現し、その模範となっている」、「私たちが連帯感を築き、市民社会で互いに責任を負う存在であることを思い起こさせる」と表現されている重要な価値をもつ場所。

図書館においては、他者と何らかの活動を一緒にしたり、話をしたりするというような直接的な関わりがいつも生まれるとは限りませんし、そのような直接的な関わりをすることを求めて人々は図書館を訪れるわけでもありません。けれども、建築学者の鈴木毅(2004)が、居方の議論において次のように述べているように、直接的な関わりがないとしても、「他人がそこに居ること」を見守るだけで意味があるということです。

「様々な居方を検討して分かってきたことは、他人がそこに居ることの意味である。・・・・・・、ある場所に人が居るだけで、その人と直接のコンタクトがなくても、彼を見守っている者には様々な情報・認識の枠組みが提供されるのである。」(鈴木毅, 2004)

自分とは違う様々な人々の姿を見ることができる経験、そのような人々がそれぞれのかたちで「外部に通じる扉」を介して外部とつながっている可能性に想いを馳せる経験もまた、この場所が自分の知らない世界を垣間見せてくれるように思います。

他者との適度な距離

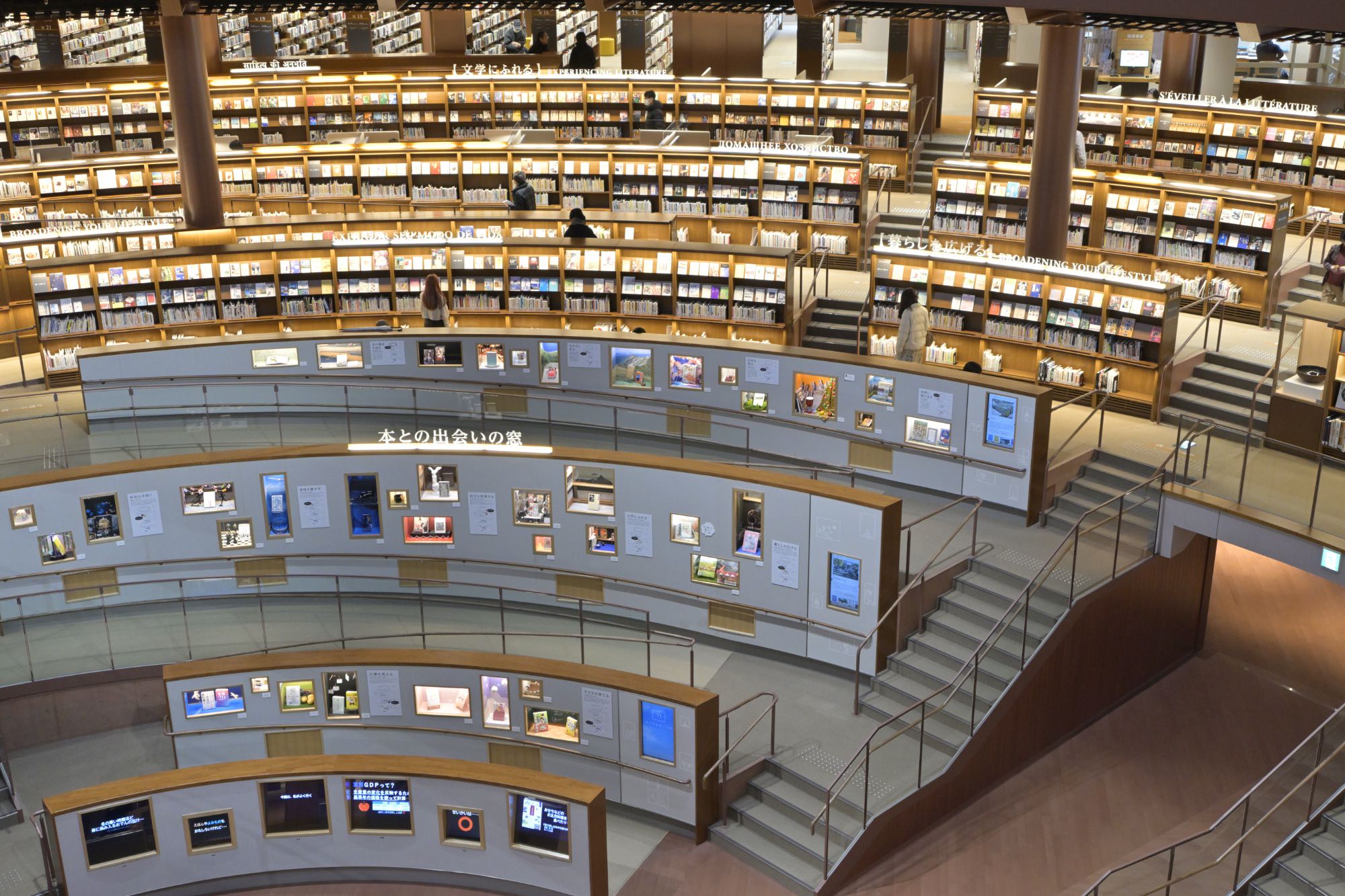

石川県立図書館は、円形の閲覧室がすり鉢状になっていること、3階レベルで円形の閲覧室の中央にブリッジが架けられていること、4階レベルで円の外周にそってぐるっと通路がもうけられていることなど、自然に他者の姿が目に入ってくる空間の作り方になっていると感じました。特に、他者の後ろ姿が目に入ってくることが多い印象を受けました。

このように、自然に他者の姿が目に入ってくる空間の作り方になっていると感じますが、このことは、過ごしている人々が他者の目に晒される場所だという意味ではありません。石川県立図書館を訪れて、人々を包み込み、守るような小さな場所が様々なかたちで工夫されていることも感じました。

円形の閲覧室のすり鉢状という形態は、吹き抜けの方を向いて座る人々にとって背中を守ってくれる空間になっています。本棚と本棚の間にもうけられた座席、窓や吹き抜けに面した少し奥まったコーナー、背もたれが高くて包み込まれるようなかたちの椅子など、居心地のよさそうな小さな場所が空間や家具によってもうけられていました。パーティションも印象に残っています。閲覧室のパーティションは自由に動かしてもよいようで、窓側の席に座っている人が、自分の後ろにパーティションをもってきて、個室のようなコーナーを作っているのを何回も見かけました。

このような小さな場所に守られることで、人々は安心して自分の知らない世界と向き合うことができる。このように考えれば、小さな場所もまた、内田樹が指摘する「異界に通じる、外部に通じる扉を守る人」としての「ゲートキーパー」という役割を担っていると言えるかもしれません。

円形の閲覧室のすり鉢状という形態やブリッジ、通路と、ここにあげたような人々を包み込み、守るような小さな場所の組み合わせによって、人々が直接的に向き合うことなく、適度な距離をおいて他者の姿を見ることができる。この適度な距離が、他者の世界に想いを馳せるという余裕を作り出しているように思いました。

■注

- 1)石川県立図書館「閲覧エリア・文化交流エリア紹介」のページより。

- 2)石川県立図書館「本と出会う12のテーマ」のページより。

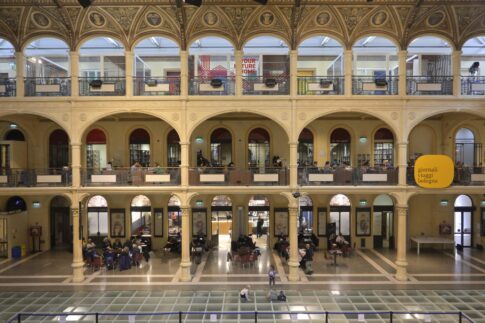

- 3)建築学者の小篠隆生と小松尚(2018)は、イタリアのサラボルサ図書館の空間を、次のように「本が迫ってこない」と表現している。「まず、建物に入ると吹き抜け空間が迎えるという視認性が高く一体感のある空間構成は、規模は違うがサラボルサではアトリウムが迎える構成と共通点が多い。入りやすくて視認性が高く、そこで思い思いに過ごしている市民の姿が見える空間が、まず来館者を迎える。迎えるのは本の集積ではなく、まさに『本が迫ってこない』空間である。またそれは、本の貸し借りや読書、勉強に留まらない、公共図書館の今日的な役割を空間的にも機能的にも体現していると言っていいだろう」。この表現を借りれば、石川県立図書館は、サラボルサ図書館とは逆に、「本が迫ってくる空間」が来館者を迎えると言える。

- 4)エリック・クリネンバーグ(2021)は、「社会的インフラ」の例として、次のような場所を挙げている。「では、どのようなものが社会的インフラにあたるのか。大まかに言うと、図書館や学校、遊び場、公園、運動場、スイミングプールといった公共施設は、重要な社会的インフラだ。歩道や中庭、市民農園など人々を公共の場に誘う緑地も社会的インフラだ。教会や市民団体などの地域団体は、人々が集まる固定的かつ物理的スペースがある場合、社会的インフラの役割を果たす。食料品や家具、衣料品などの定期的に開かれるマーケットも社会的インフラだ。商業施設も、社会的インフラの重要な一部になりうる。社会学者のレイ・オルデンバーグが『サードプレイス』と呼ぶ場所として機能するときは、なおさらだ。カフェやダイナーや理髪店や書店など、何も買わなくても、人が集まって長居することが歓迎される場所がこれにあたる。」、「では、社会的インフラにあたらないものは何か。交通機関は、私たちがどこに住み、どこで働き、遊ぶかに影響を与え、移動に要する時間を左右するが、それが社会的インフラかどうかは、その態様で決まる。たとえば、自家用車のような個人的な乗り物は、移動中に他人と接触することがない(そして大量の燃料を消費する)が、バスや電車などの公共交通機関なら、市民の交流を促進する可能性がある。上下水道システムや浄水施設、燃料供給網、送電網も、社会的な役割は大きいが、通常は社会的インフラではない(こうした場所に人々が集うことはない)。だが、社会的インフラの役割を兼ねるように工夫できる従来型インフラもある」。

■参考文献

- 内田樹(2023)「学校図書館は何のためにあるのか?」・『内田樹の研究室』2023年9月9日

- クリネンバーグ、エリック(藤原朝子訳)(2021)『集まる場所が必要だ:孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学』英治出版

- 小篠隆生・小松尚(2018)『「地区の家」と「屋根のある広場」:イタリア発・公共建築のつくりかた』鹿島出版会

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会