世界の外との接点

哲学者の鷲田清一(1998)は、古い都会にあってニュータウンにないものとして、「大木と、宗教施設と、いかがわしい場所」の3つをあげています。3つに共通するのは「この世界の〈外〉に通じる入口や裂け目」だとのこと。

「古い都会にあってニュータウンにないものが三つある。大木と、宗教施設と、いかがわしい場所である。 これら三つのものに共通しているものはなんだろう。 大木は、せいぜい親子三代の同時代をはるかに超えてそれとは別に流れる時間、自然の悠久の時間に属している。お寺や社や教会といった宗教施設は、わたしたちが日常生活のなかで共有しているごくふつうの世界観や感受性とは別次元の、脱俗的な価値や超越的な価値を宿している。近づくのがちょっと怖いような薄暗くていかがわしい場所は、鬱屈した不良たちがたまり場にする都市の闇を象徴している。 大木と宗教施設といかがわしい場所に共通しているのは、どうもこの世界の〈外〉に通じる入口や裂け目であるということらしい。

これらはみな、わたしたちの日常の共通の感覚(コモン・センス、つまり常識である)を超えているという意味で、妖しい存在だ。恐ろしいけれども、どこか魅かれるもの。この世の〈外〉へと通じる暗い窓。そして不幸の深い陰。最近の学校でいえば保健室やトイレのようなもの、雑誌でいえばいかにもいかがわしい商品広告や会員募集が掲載されている頁のようなもの。」(鷲田清一, 1998)

鷲田清一は「消費の記号で埋めつくされてどこにもすきまのない都市、すきまさえも記号としてただちに消費されてしまうそんな都市」において、これら3つに代わるものとして「アート」をあげています(鷲田清一, 2005)。

ニュータウンは、しばしば歴史のない街だと見なされてきました。しかし、ニュータウンはまっさらな土地に開発されるわけではありません。例えば、千里ニュータウンが開発された千里丘陵には人々の暮らしがありました。千里ニュータウンのほぼ中央にあって、ニュータウンとしての開発から除外された上新田は、千里丘陵の暮らしが継承されてきました。神社もあり、千里ニュータウンにお住まいの人々にとっても、初詣などで訪れる場所になっていました。

また、千里ニュータウンの開発主体である大阪府が宗教施設を作ることはありませんでしたが、新千里西町のマーケットには、大阪府の承認を得て団地神社と呼ばれる神社がも建立されました。

団地神社は既に存在しませんが、鳥居は今でも、上新田の天神社の御旅所の鳥居として残されています。

(上新田・天神社の御旅所)

千里ニュータウンにお住まいの方からは、かつてニュータウンには子どもにとっては「いかがわしい場所」がたくさんあったという話を聞いたことがあります。

「草むらで。展望台の下の便所なんてむっちゃ怖かったもんなぁ。だから中央公園はややこしいとこやったんです。今はほら、バーベキューのサイトとかが出来て、雰囲気は変わりましたけどね。」

「樫ノ木公園もそうでした。樫ノ木橋を渡ってすっと右へ入る。もう入ったらあやしい。見通しが悪いですよね。樫ノ木公園で釣りはしてたなぁ。雷魚とか釣れるねん。今でもたぶん釣れるよ。子どもの時は柵が無かった。」

※ディスカバー千里のウェブサイトの「千里ニュータウンの昔の遊び」のページより。

千里ニュータウンの開発主体である大阪府は、「この世界の〈外〉に通じる入口や裂け目」を計画することはありませんでしたが、計画から除外された上新田が存在したり、マーケットで商売を営む人々が団地を建立したり、子どもたちが「いかがわしい場所」を見つけたりというかたちで、千里ニュータウンには「この世界の〈外〉に通じる入口や裂け目」していた。このことは結果として、鷲田清一が指摘する「この世界の〈外〉に通じる入口や裂け目」が、たとえニュータウン暮らしに欠かせないことを裏づけているように思います。

「これらは都市という社会から外をのぞく風穴というか、窓の役目を果たしている。その街に居場所がないと思う人間が、外の世界を感じ、『まだ生きていける』という気分に辛うじてなり得る場所なんです。別の価値を信じるとか、人目につかずガス抜きをするとかね。」

「都市にはどこか不幸を吸収する装置がいる。不満や鬱屈をガス抜きする場所がいる。じぶんをゆるめることのできる場所、つんとすましていなくていい場所がいる。」(鷲田清一, 1998)

千里ニュータウンはまち開きから60年以上が経過し、近年、再開発が進められています。60年かけて大きく育った木々が伐採されたり、ホールがマンションに建て替えられたり、アートが撤去されたり、フランチャイズの飲食店が増えたりするのを見ると、「この世界の〈外〉に通じる入口や裂け目」を計画することの難しさを実感します。

フランス文学者で思想家、武道家でもある内田樹(2023)も、学校図書館に関する講演の中で世界の外との接点について指摘しています。図書館には、「自分が読みたい本を借りに行」ったり、「調べ物をしに行」ったりする場所としての機能もあるが、「最大の機能は『無知を可視化すること』」。図書館は「蔵書が無限である」ことが前提であり、そこを訪れた人は「一生かけても読まない本がこれだけある」ことを痛感させられる。この意味で、図書館とは「外部への通路」であり、図書館の司書は「異界に通じる、外部に通じる扉を守る人」としての「ゲートキーパー」だという指摘です。

「図書館の使命は『無知の可視化』だと思うんです。自分がどれほど無知であるかを思い知ること。今も無知だし、死ぬまで勉強してもたぶん無知のまま終わるのだ、と。その自分自身の『恐るべき無知』を前に戦慄するというのが、図書館で経験する最も重要な出来事だと僕は思います。」

「ゲートキーパーは異界に通じる、外部に通じる扉を守る人です。現世の現実的な価値観が通用しない世界がある。そういう世界があること、その『地下二階』に下りて、そこで『この世ならざるもの』と遭遇することが子どもたちにもできる。それを支援するのがゲートキーパーの仕事です。子どもたちが地下二階に入りっぱなしになると、それはそれで危険なことですから、制限時間を超えたらそっと現世に引き戻す。そのあたりの手際がゲートキーパーの腕の見せ所です。」(内田樹, 2023)

公共政策・科学哲学を専門とする広井良典(2009)の指摘にも共通点を見出すことができます。広井良典は「『外部』との接点(あるいは外部に開かれた“窓”)としての性格をもつ場所が『コミュニティの中心』としての役割を果たしてきた」と指摘し、その例として、「神社・お寺」、「学校」、「商店街」(あるいは市場)、「自然関係」、「福祉・医療関連施設」をあげています。

「(1)『神社・お寺』などの宗教施設は、“彼岸あるいは異世界(あちらの世界)”(ないし『コミュニティ』の成員としての死者の世界)との接点であり、

(2)『学校』は、“新しい知識”という『外の世界』との接点であり、

(3)『商店街』(あるいは市場)は、(市場というものが複数の共同体間の交換ないし交易という点に起源をもつように)“他の共同体”という『外の世界』との接点であり、

(4)『自然関係』は、文字通り“自然”という人間にとっての『外の世界』との接点であり、

(5)『福祉・医療関連施設』は、『病い』や『障害』という、ある種の“非日常性”(しかし人間にとっては避けて通れないもの)という意味での『外部』との接点である」「『コミュニティ』という存在は、その成立の起源から本来的に“外部“に対して『開いた』性格のものである、といえるのではないか。言い換えると、コミュニティづくりということ自体の中に(ある意味で逆説的にも)『外部とつながる』という要素が含まれているのではないか。またそうした『外部とつながる』というベクトルの存在が、一見それ自体としては“静的で閉じた秩序”のように見える『コミュニティ』の存在を、相互補完的なかたちで支えているのではないだろうか。」(広井良典, 2009)

東京に住んでいた時、家を出てから会社に到着するまでに、道や駅で多くの人とすれ違っているのに、電車の中で多くの人と乗り合わせているのに、「おはようございます」という挨拶すらできないのはなぜなのだろうかと、所属や参加という枠組みを越えて人と出会うことの難しさを感じたことがあります。

この難しさについて、今は次のように考えています。一人ひとりには所属したり参加している組織があり、そこでの役割や大切にしていることがある。これらの繰り返し、積み重ねが日常を形作っている。日常が大切であるのは言うまでもなありませんが、日常は所属や参加という枠組みを越えて人と出会うことを妨げる殻になる場合もある。それゆえ、所属や参加という枠組みを越えて人と出会うためには、日常を解く必要があるのではないかと。けれども、安心できる場所でないと日常を解くことはできない。

鷲田清一、内田樹、広井良典の指摘を読み、世界の外との接点は日常を解くきっかけになるのではないかと思いました。しかし、外部との接点は妖しく、恐ろしく、危険でもある。それゆえ、これらの場所には「ゲートキーパー」が求められる。

このことを書いていて思い起こすのが、東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」。自分自身も、東京に住んでいた時に、所属や参加という枠組みを越えて新たな他者と出会うことができた場所です。

親と子の談話室・とぽす

「親と子の談話室・とぽす」は今から35年以上も前の1987年4月に、Sさん夫妻によって、個人経営のカフェとして開かれた場所。

(親と子の談話室・とぽす)

「親と子の談話室・とぽす」のような地域の場所に対しては、いつも同じ人が集まっているだけの閉鎖的な場所ではないかと言われることがあります。もしかすると、実際にそのような場所があるかもしれません。けれども、「親と子の談話室・とぽす」はオープンから35年以上が経過した今でも多様な人々が出入りし、新たな人を受け入れています。少し前、第27回目の「『とぽす』とその仲間展」を訪れ、改めてこのことを感じました。

「『とぽす』とその仲間展」は1994年の開始から、毎年1開催されてきました。新型コロナウイルス感染症で中止とされたため、第27回「『とぽす』とその仲間展」は4年ぶりの開催で、2023年9月23~26日に、船堀タワーホールで行われました。

第27回「『とぽす』とその仲間展」には、「親と子の談話室・とぽす」で開かれている絵手紙教室に参加されている方をはじめ、Sさんが絵手紙を教えている場所の方、「親と子の談話室・とぽす」に関わりのあるアーティストなど、38人・グループからの作品が出展されていました。最高齢の方は90代だと伺いました。初日の2023年9月23日の午後には、東日本大震災の被災地である気仙沼で支援活動を続けてこられた方による報告会も開かれました。

会場の中央付近の柱には、「とぽすの木」というリンゴの木が描かれています。訪れた人は、リンゴの葉っぱやリンゴの実の形をした紙片に感想などを書いて、リンゴの木に貼っていくという企画で、子どもが描いたものも見かけました。

「『とぽす』とその仲間展」からは、「親と子の談話室・とぽす」に関わる人の広がりが伺えます。

(第27回「『とぽす』とその仲間展」)

(とぽすの木)

「親と子の談話室・とぽす」は、オープンから35年以上を経てもなぜ開放的な場所であり続けているのか。それは、この場所が世界の外との接点であり、Sさんがその「ゲートキーパー」になってきたからではないか。

「親と子の談話室・とぽす」が開かれた当時は、子どもたちは両親と学校の先生という自分にとって利害関係のある大人としか関わっていないという状況だったということです。6人の子育てをしながら、そのような子どもたちの姿を眺めていたSさんは、思春期の子どもたちにはゆっくりできる場所、さまざまな大人と接することのできる場所が必要だと感じるようになり、そのような場所が地域にないなら自分で作ろうと思い立った。これが、「親と子の談話室・とぽす」が開かれたきっかけとなります。

ただし、Sさんは、自分だけが子どもと関わるのではなく、様々な大人が、それぞれの立場で子どもに関われるような場所にしたい。そのために、喫茶店というかたちが選ばれました。

「大人の私が1人で子どもに関わるっていうことよりも、ここに来る大人たちが子どもにそれぞれの立場で関わって欲しい、その方が豊かになるんじゃないか」

「児童館とかね、子どもの城とか、子どもの遊び場とか、フリースペースっていう言葉は一切。・・・・・・、何か入ってくるのに制限されてるっていう気持ちがあるでしょ。喫茶店って言えば誰でも入れるかなって、子ども以外は。だから、子どもも入れる喫茶店っていうふうにしたんです。」

※Sさんの発言*1)

このような経緯を振り返れば、「親と子の談話室・とぽす」は当初から世界の外の接点となることが考えられていたことがわかります。

「親と子の談話室・とぽす」の本棚には多くの本が並んでおり、Sさんは「親と子の談話室・とぽす」のことを「図書コーナー付きの喫茶店」とも表現しています。本を置くことは、一人で喫茶店に入るのが好きでなかった白根さん自らの経験にもとづいています。

「喫茶店で自分の本開いて読んでる時、『いつまでこの人読んでるの?』なんて思われちゃうと嫌だなって思うじゃない。だけど、ここに本があれば、『ここの本を読んでもいいんだよ』って言えば、自分の本でも読んでいいのかなって思う発想になるじゃない。」

※Sさんの発言

当初は子ども向けの本が多かったようですが、その後、蔵書は変化し、今では神学に関する本が集められたコーナーもあります。

先に、内田樹が図書館とは「外部への通路」だと指摘していることを紹介しました。「親と子の談話室・とぽす」は「蔵書が無限である」とまでは言えないかもしれませんが、図書という点でも世界の外との接点になっていると言えるように思います。

(店内には多数の本が並ぶ)

さらに、「親と子の談話室・とぽす」で開かれてきた絵手紙教室、「生と死を考える会」、「精神の病をもつ人たちとのコミュニケーションを通じて、その病を理解し、その病に苦しむ人を支え、自らも支えられて共に生きること」*2)をめざす「とぽす響きの会」などのプログラムは、鷲田清一のいうアート、広井良典のいう「宗教施設」、「福祉・医療関連施設」に関わるようなものとして、世界の外との接点になっていると言えそうです。

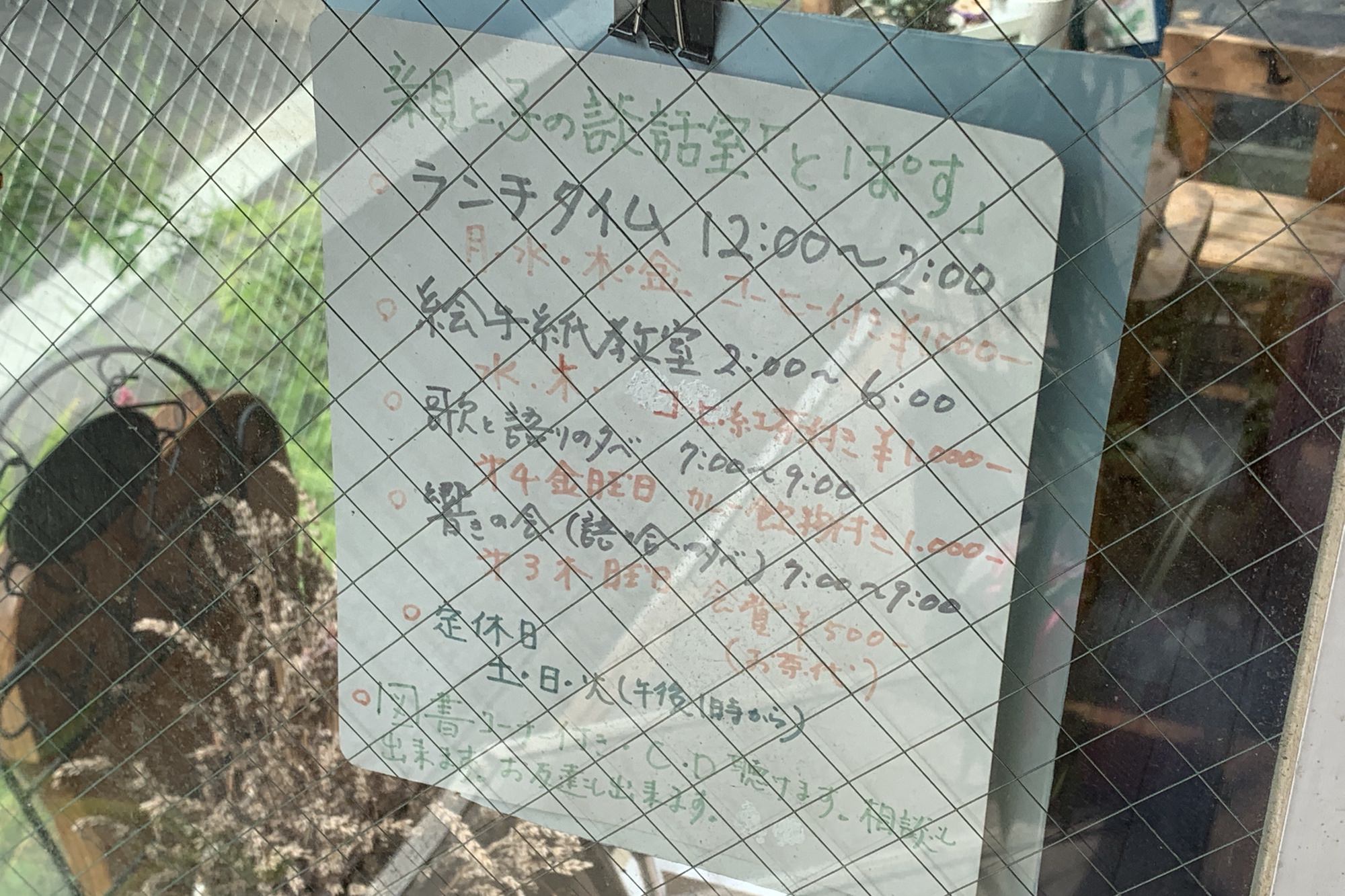

(プログラムの案内)

「親と子の談話室・とぽす」は建物の2階に開かれています。訪れた人は、入口脇の絵画や絵手紙が飾られたギャラリー的な空間を通り抜け、壁に本がぎっしりと並んだ階段をあがって店内に入る。店内の木の内装や家具はオープン当初から変えられておらず、木とコーヒーの混ざったようなよい香りがする。このような日常から少し距離をおいた経験ができる空間であることも、「親と子の談話室・とぽす」が世界の外との接点であることを浮かびあがらせているように思います。

「親と子の談話室・とぽす」は世界の外との接点であり、そこには「ゲートキーパー」としてのSさんが居てくれるため、訪れた人は安心して日常を解くことができる。

「親と子の談話室・とぽす」を訪れた人は、本音で、自分の意見を話すと聞いたことがあります。

「いわゆる世間話的な、もちろん社会の世間のこと話するんだけど、それが単に噂話とか、あの人がこうだとか、ああだとかっていうものじゃないもんねぇ。・・・・・・。たとえば、いわゆる芸能ゴシップ的な話をしてても、それについての意見をみんなが言い出すじゃないですか。・・・・・・。たぶん、みんなそれぞれ意見を言うんだよね。ただゴシップを流してるんじゃなくて、意見言い出すから。そうすると、それに意見挟みたくなるんだね、やっぱり自分の意見言ってみたくなるんだね。」

※Sさんの発言「自分の心のもっていき方をどうしたらいいかとか、そういうことをみんなに話してるうちに、みんなが色んな意見を言ってくれるじゃない。『私はこうした』とか、『僕はこうした』とか、『そんなの大したこっちゃないよ』とかさ。真剣に考えてくれる人もいればさ。そうすると色んな意見があるから、じゃあ自分はどれをとったら楽かなって聞く場ではあるけど。人の話っていうと、したことないね。こういうことで悩んでて、じゃあそれをどうしたらいいだろうって、みんなで一生懸命になって悩んだり、喜んだりするけれども。」

※「親と子の談話室・とぽす」の来訪者の発言

これは、「親と子の談話室・とぽす」が、訪れた人が日常を解くことのできる場所になっていることを表しているように思います。それゆえ、「親と子の談話室・とぽす」は所属や参加という枠組みを越えて人と出会うことができる場所になっているのではないかと思います。

「親と子の談話室・とぽす」のような地域の場所の役割の1つとして、運営者は「駆け込み寺」という表現を使うことがあります。

「『ふれあい』の場所でありながらね、団地の中の拠点、色んなこと言ってくる場所、それから駆け込み寺みたいに緊急の場所にもなってます。」

※「下新庄さくら園」代表のWさんの発言

運営者の「駆け込み寺」という表現は、表面的には、困った時に助けを求めて駆け込むことができる場所という意味で捉えられることがありますが、「駆け込み寺」の本来の意味は、「世俗の縁」の切れた無縁所、アジールだということ。

「さらに重要なことは、若狭の正昭院において確認しうるように、『無縁所』はいかなる重科人でもそこに走り入ったものを誅罰することができず、下人・所従が駆込めば主も手をかけることのできない『駆込み寺』――アジールであったと見られる点である。もとより、こうした特権がすべての『無縁所』に公認されていたわけではなく、また『無縁所』とはいわれない戦国大名直轄の寺――菩提寺にそうした特質が見られる場合もあるが、これは世俗の縁と切れた『無縁所』の本来のあり方と見てよい、と私は考える。」(網野善彦, 2001)

居場所は、日常を解いて、外の世界との接点としての無縁所、アジールであるがゆえに、困った時に助けを求めて駆け込むことができる場所になっていると言えるように思います。

■注

- 1)本稿で紹介しているSさんの発言は田中康裕(2021)より。

- 2)『とぽす通信』の「『とぽす響きの会』第60回記念号」(2002年)より。

■参考文献

- 網野善彦(2001)『日本中世都市の世界』ちくま学芸文庫

- 内田樹(2023)「学校図書館は何のためにあるのか?」・『内田樹の研究室』2023年9月9日

- 田中康裕(2021)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側からみる第三の場所』水曜社

- 広井良典(2009)『コミュニティを問いなおす』ちくま新書

- 鷲田清一(1998)『普通をだれも教えてくれない』潮出版社

- 鷲田清一(2005)『〈想像〉のレッスン』NTT出版