居場所における理念の言語化についてのメモ(場所を考える-67)

近年、コミュニティカフェ、地域の茶の間、宅老所、こども食堂などの居場所(まちの居場所)と呼ばれる場所が開かれてきました。居場所の運営のあり方は様々ですが、従来の施設(制度:Institution)ではない場所として開かれ...

居場所

居場所近年、コミュニティカフェ、地域の茶の間、宅老所、こども食堂などの居場所(まちの居場所)と呼ばれる場所が開かれてきました。居場所の運営のあり方は様々ですが、従来の施設(制度:Institution)ではない場所として開かれ...

居場所

居場所2025年度の日本建築学会大会で、研究協議会「地域課題と対話し、暮らしと関係を再創造するコミュニティ拠点の最前線国際比較」が開催されました。この研究協議会の資料集に「施設でない場所における制作としての研究」という文章を寄...

大船渡市末崎町

大船渡市末崎町2025年度の日本建築学会大会で、研究懇談会「災害常時代のコミュニティ居住:脱「仮設」を見据えて」が開催されました。この研究懇談会の資料集に、「コミュニティとしての仮設住宅:岩手県大船渡市の山岸団地における居住経験から」...

千里ニュータウン(大阪)

千里ニュータウン(大阪)先日、建物の老朽化、および、高齢化という状況において、都市をどのように更新するかというテーマで議論をする機会がありました。その議論で考えたのは、古い建物がもつ価値です。 現在、高齢化が大きな課題になっています。しかし、忘...

居場所

居場所2024年9月7日、タワーホール船堀で開催の「第28回『とぽす』とその仲間展」の会場で、「親と子の談話室・とぽす」(以下、「とぽす」)のドキュメンタリー映画『とぽす~豊かな交わりの場所として~』(豊島仁監督、2024年)...

居場所

居場所新潟市東区の「実家の茶の間・紫竹」は、「地域の茶の間」の創設者である河田珪子さんらと、新潟市との協働事業として、築約50年の民家(空き家)を活用して開かれた場所。目的は「『助けて!!』と言える自分をつくる、『助けて!!』...

居場所

居場所新潟市の「実家の茶の間・紫竹」についての文章を、『さぁ、やろう』(さわやか福祉財団, 2025年2月)に寄稿させていただきました(PDFファイルはこちらからご覧いただけます)。 「実家の茶の間・紫竹」は、「地域の茶の間」...

まち・暮らし

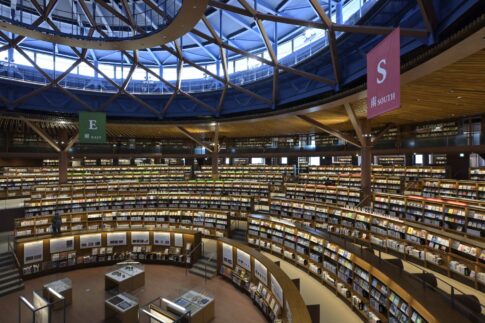

まち・暮らしフランス文学者で思想家、武道家でもある内田樹(2023)は、図書館について次のように述べています。 「図書館の使命は『無知の可視化』だと思うんです。自分がどれほど無知であるかを思い知ること。今も無知だし、死ぬまで勉強して...

居場所

居場所2024年11月29日、日本建築学会の第19回住宅系研究報告会にて、パネルディスカッション「住まいのコモニング」が開かれました。住宅の私有化、商品化(ジェントリフィケーション)を乗り越え、住まいをもう一度開かれたものにす...

まち・暮らし

まち・暮らし少し前、ソウルに滞在する機会がありました。ソウルで訪れた場所の中で魅力的だと感じたのはソウル路7017(Seoullo 7017)、清渓川(Cheonggyecheon)、東大門デザインプラザ(Dongdaemun De...