目次

はじめに

2024年5月26日(日)、水戸市民会館で人間・環境学会(MERA)第31回大会シンポジウム「環境をつくる:子ども、遊び、現実」が開催されました。

■環境をつくる:子ども、遊び、現実

本シンポジウムでは、「環境をつくる」ことの重層性に注目します。

環境をつくることは、建物や道路、公園をはじめ、物理的に永続する環境を形作ることに限りません。椅子をひっくり返して屋根に見立てる、身体の配置を変える、歩く、空地をそのまま残すという目立たないアクションにも見出すことができます。人がただ居ることも環境をつくることとして見ることができます。

シンポジウムの副題では、新たな環境を一時的・仮設的につくり続ける人間の「遊び」を中核に、物理的に永続する環境をつくらなければならない「現実」を生きることを「大人」の存在に見立て、それに対置させるかたちで「子ども」を鍵概念として設定しました。

当日は、話題提供者から提示される「環境をつくる」営みをもとに、それぞれの営みを成り立たせているものを検討し、その先に人間と環境が不可分であることを踏まえて、人間や環境を別々に捉えるのとは異なる「人間・環境系」の単位を新たに構想することを目指します。

- 話題提供者:木下寛子(九州大学)

- 話題提供者:田中康裕(IbashoJapan)

- 話題提供者:山崎健太郎(山崎健太郎デザインワークショップ)

- コメント:鈴木毅(千里ニュータウン研究・情報センター)

- コメント:南博文(筑紫女学園大学)

このシンポジウムにおいて、「「「いる」ことについて」」という話題提供をさせていただきました*1)。

日本語文法論を手掛かりとする考察により「いる」と「する」を比較し、

「いる」ことは、

- 人の行動でなく、居合わせている観察者(非分離の観察者)によって認識される状況である

- 観察者を含めて、人間・環境系の単位*2)として捉えることができる

という内容の話題提供です。

「いる」についての考察の背景には、これまでコミュニティカフェ、地域の茶の間をはじめとする居場所の調査をしたり、運営に関わったりしてきた経験がありますが、特に、ある居場所の運営者から伺った次の言葉が大きなきっかけになっています。

「今どこに行っても、〔居場所の〕立ちあげの目的は介護予防・健康寿命延伸のためと紹介されます。結果そうであることを願いますが、・・・・・・、参加される全ての方にとって日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現の場であり、結果、地域に生きる安心につながることを願っています。」

研究者は、しばしば、研究対象とする居場所、あるいは、居場所を対象とする研究の意味を、「介護予防・健康寿命延伸」など社会において、既に確立されたものに対してどのような効果をもつのかというかたちで語ることがあります。しかし、この言葉を伺い、居場所(に「いる」こと)を、他の目的に対する効果というかたちで語るのでなく、「いる」ことそのものを語ることの必要性を痛感しました。そして、研究者としてこの問題提起に応えたいと思いました。

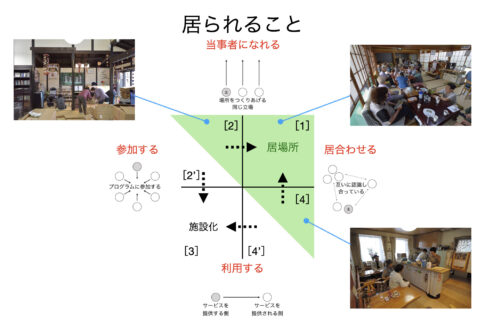

「いる」ための環境をつくる

プログラムが行われている場合、人々の関わりはプログラムへの参加というかたちになります。ただし、居場所においては、運営時間の全てがプログラムで埋められているわけではありません。中には、あえてプログラムを行わないようにしている居場所もあります。それでは、プログラムのない状況において人々はどのように過ごすのか。

居場所への関わりを通して、居場所においては、人々が「いる」ための環境をつくる様々な配慮がなされていることに気づかされました*3)。

新潟市に「地域包括ケア推進モデルハウス」として開かれた「実家の茶の間・紫竹」、東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」、大阪府が府営住宅に開設する「ふれあいリビング」の第1号として開かれた「下新庄さくら園」では、それぞれ次のような配慮がなされています。

「〔茶の間の〕戸を開けた時、みんなが『何、あの人何しに来たの?』、『誰、あの人?』とかって怪訝な目がぱっと向いたら、それだけで入れなくなったりする。だから、来てくださった方にどこに座ってもらうかまで考えてる。初めて来た人は、できるだけ外回りに座ってもらおう。そうすると、あんなことも、こんなこともしてる姿が見えてきますね。すると、色んな人がいていいんだっていうメッセージが、もうそこへ飛んでいってるわけですね。」(「実家の茶の間・紫竹」運営者の発言)

(実家の茶の間・紫竹)

「厨房、私がまず中心になって、みんなを温かく見守って。私もあんまり口は出したくない、『いらっしゃいませ』ぐらいにして、ゆったり過ごしてもらえる。厨房があって、そこからこう見渡せるような。それぞれの場所で好きなとこを選べるようにしましょうと。」(「親と子の談話室・とぽす」運営者の発言)

(親と子の談話室・とぽす)

「長時間おる方でも、気遣って、『もう帰らないかん』っていうことは絶対ないようにしてます。気楽におるように。・・・・・・、お店におると、いつまでもしゃべってたら何かじんと来るでしょ。それがここないんです。最初からそういう雰囲気づくりね、『ゆっくりしててね』って、『いいよ』って、『ゆっくりしてよ』って。」(「下新庄さくら園」運営者の発言)

(下新庄さくら園)

「いる」(ただいる)ことの難しさ

居場所においては、「いる」ための環境をつくるために様々な配慮がなされていますが、このような配慮がなされているということは、「いる」ことの難しさの表れとも考えることができます。

岩手県大船渡市の「居場所ハウス」を訪れた人から、次のような話を聞いたことがあります。「居場所ハウス」に来ても何をしていいかわからず、薪ストーブにあたってるくらいしかすることがない、と。

他者に対して、「なぜこの人はここに『いる』のだろう?」と不自然な目を向けてしまうことがあります。このことが意味するのは、人がある場所に「いる」ためには、何らかの名分(言いわけ)が必要だということ。

薪ストーブは、暖をとる、調理する、薪をくべるなど、多様な「する」というかたちでの関わりを生み出します。そして、これらの「する」は、薪ストーブの周りに「いる」ための名分になる。特に暖をとるためには何かをする必要がないために、薪ストーブの周りに「いる」人は、周りから「この人は暖をとっているのだ」と見てもらうことができる。

薪ストーブは、「する」ことによって「いる」を可能にする状況を生み出していると考えることができます。その結果として、薪ストーブの周りでは多様な人々が「いる」状況が生まれ、しばしば、仲間でない人同士の会話が生まれます。

(「居場所ハウス」の薪ストーブ)

「いる」と「する」の関係について、臨床心理士・臨床心理学者の東畑開人(2019)は、居場所型デイケアにおける経験をふまえ、次のように指摘しています。

「何もしないで『ただ、いる、だけ』だと穀潰し系シロアリになってしまった気がしてしまう。それがつらいので、それから何か月ものあいだ、僕は何かをしているフリをすることにした。

・・・・・・

何か『する』ことがあると、『いる』が可能になる。」「カウンセリングを『する』、授業を『する』、そしてこうやって原稿を執筆『する』。そうやって何かを『する』とお金がもらえる。それが僕の日常だ。

でも、それって、僕がそこに『いる』ことが前提となっている。」(東畑開人, 2019)

環境心理学者の木下寛子(2020)は、自身の小学校におけるボランティアの経験を考察して、次のように述べています。小学校でのボランティアを始める前、「半年間、毎週半日を小学校で過ご」す、「できることは何でもする」という「二つの心得」が伝えられたとのこと。前者は「いる」こと、後者は「する」ことに関わる心得と捉えることができますが、「二つの心得」について木下寛子は次のように振り返っています。

「1か月の間、二つの心得をしっかりと言い含められ、少なくとも表面的にはわかったつもりになって、私は友人と共に2001年6月14日から、『ボランティア』としてこの小学校を訪れ始めた。当然、私達は心得のとおり、『できることは何でもする』意気込みで臨んだ。しかし、小学校に行ってみると、そもそも『何でもする』以前に、そこで半日を過ごすこと自体が存外に容易ではなかった。とにかく『些末』であるはずの事柄で散々足止めを喰ったのである。」(木下寛子, 2020)

薪ストーブにあたればいることができる(居場所ハウス)、「何か『する』ことがあると、『いる』が可能になる」(東畑開人, 2019)というように、「いる」ためには「する」ことが必要である。その一方で、何か「する」ことは、「そこに『いる』ことが前提となっている」(東畑開人, 2019)、「小学校に行ってみると、そもそも『何でもする』以前に、そこで半日を過ごすこと自体が存外に容易ではなかった」(木下寛子, 2020)というように、「する」ためには「いる」ことが必要である。これらからは、「いる」と「する」はお互いが、お互いの前提になっていることがわかります。

それでは、「いる」と「する」はどのような関係にあるのか。

2つの「する」(行動)であれば、「テレビを見ながら、食事をする」(食事をしながら、テレビを見る)、「歩きながら、本を読む」(本を読みながら、歩く)というように2つの「する」を同時に行えるか、同時に行うのが難しいかと議論することができます。けれども、「座りながら、いる」(いながら、座る)とは普通は言わない。普通は言わないとは感覚的なことですが、このことは「いる」が人の行動でないことを示唆している可能性があります。

上にあげた写真に写っている「居場所ハウス」の薪ストーブの周りの人々は、椅子に座る、話す、コーヒーを飲むなど様々な行動に分解できます。さらに、コーヒーを飲むであれば、コーヒーカップを手にもつ、コーヒーカップをテーブルに置くなどのようなかたちで、さらに細かく分解することもできます。けれども、このように行動として分解すればするほど、「いる」からは遠ざかってしまうようにも感じます。

「いる」と「する」

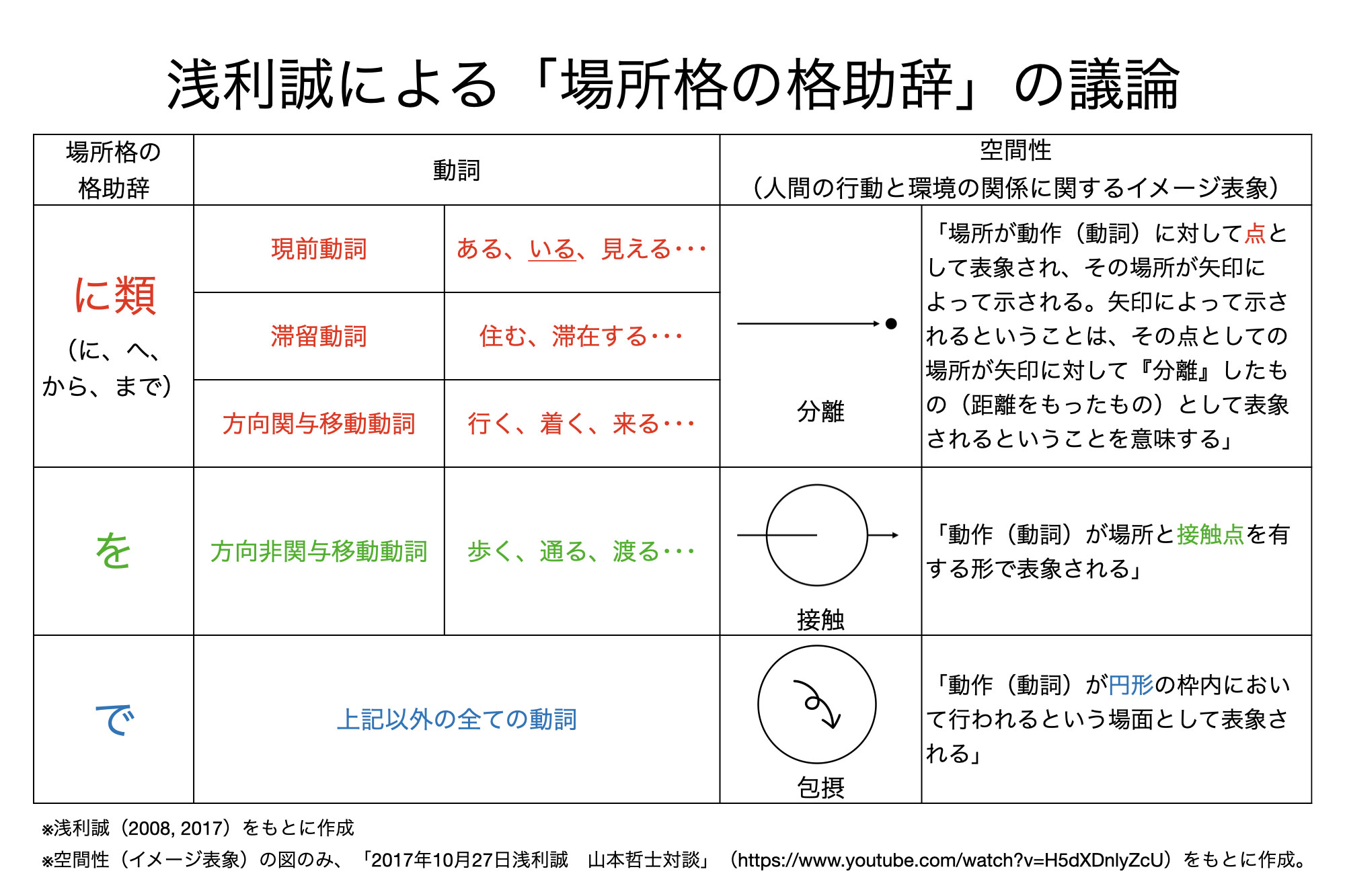

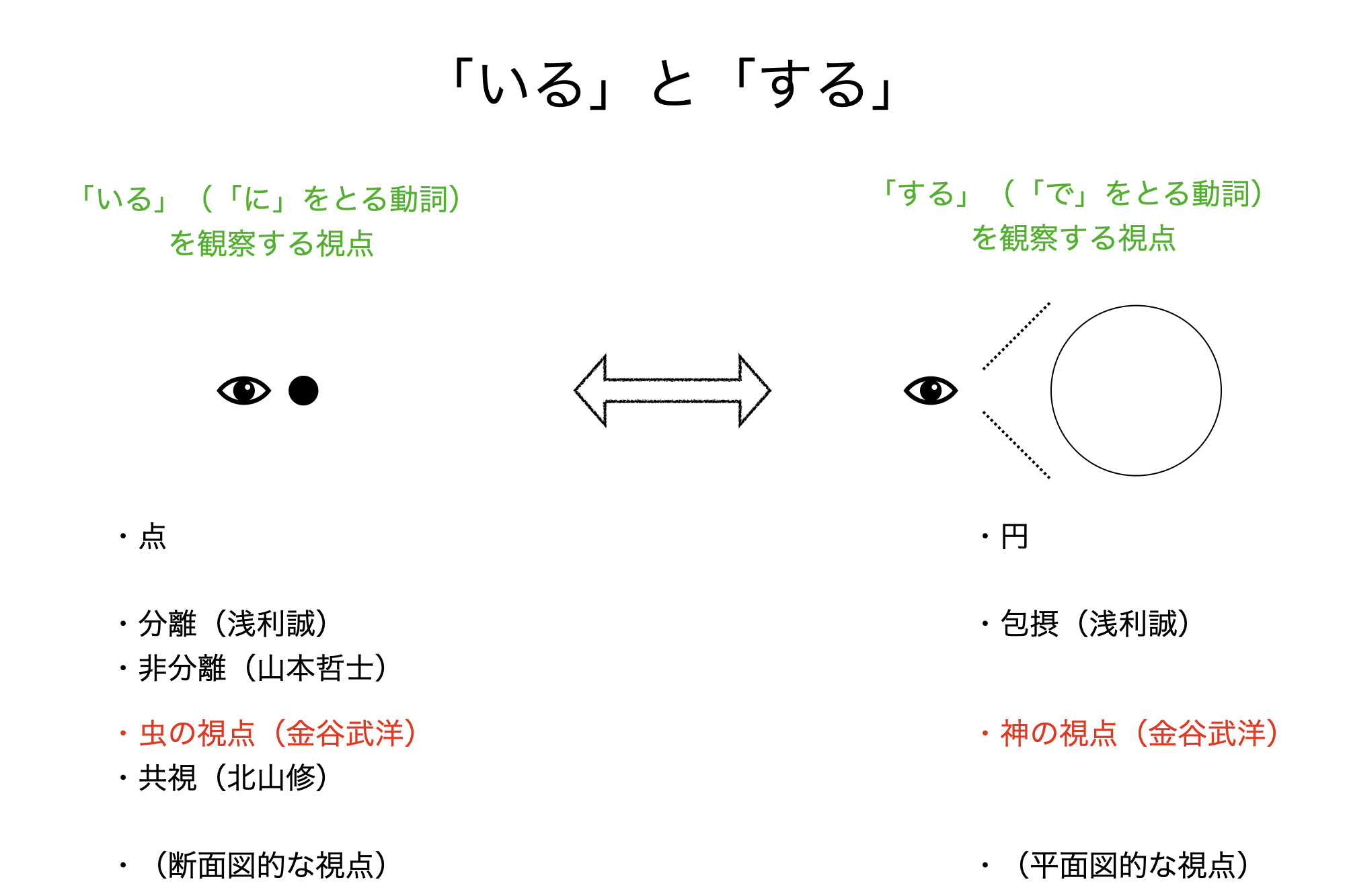

「いる」と「する」はどのように異なるのか。これは大きな課題であり、直接的に考察することが難しいため、浅利誠による場所格の格助辞に関する議論を手がかりにして考察したいと思います。

フランス語話者に日本語を教えるという経験に基づく日本語文法論を展開している浅利誠は、「格助辞の選択は、イメージ類型を考慮した場合には、動詞の選択によって、自動的に決定される」(浅利誠, 2017)という重要な指摘を行なっています*4)。

例えば、以下の例において、「に」、「を」、「で」という場所格の格助辞は、「水戸」、「公園」、「商店街」という場所でなく、「行く」、「歩く」、「遊ぶ」という動詞によって自動的に決定される、つまり、日本語を母語とするものは間違えることなく(無意識のうちに)「に」、「を」、「で」を選ぶことができる、ということになります。

- 水戸(に)行く / 公園(に)行く / 商店街(に)行く

- 水戸(を)歩く / 公園(を)歩く / 商店街(を)歩く

- 水戸(で)遊ぶ / 公園(で)遊ぶ / 商店街(で)遊ぶ

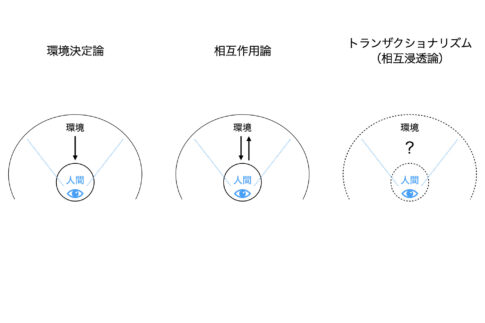

浅利誠の議論を知り、人間・環境学会が追求してきたテーマを考察に手がかりになるのではないかと驚かされました。人間・環境学会が追求してきたテーマというのは、学会の名称の通り、人間と環境との関係を考察することですが、特に、人間と環境とを切り離さずに捉えることが追求されてきました。

しかし、次のように指摘されている通り、「人間と環境」と表記する時点で既に人間と環境とを分離して捉えてしまっている可能性があること、ただし、人間と環境とを反省的に捉えようとする研究行為においては便宜的にでも人間と環境とを分離して捉えざるを得ないことなど、このテーマを追求することの難しさも指摘されてきました。

「そもそも『人間と環境のトランザクション』と表現あるいは説明する時点で『人間』と『環境』が分離している。あるいは、研究行為が人間・環境を正に反省的に捉えることで人間と環境の便宜的分離を強制するとも言える。現在は、この矛盾を解消できないまま、人間・環境学において、一方に理念としてのトランザクショナリズム、他方にそこから遊離した相互作用論に基づく具体的諸研究の累積が並立する状況ではないか。」(太田裕彦, 2012)

「これらの視点にたつとき、環境と行動、環境-行動、あるいは人間と環境との相互関係、といった表現に含意される二元論的立場は、陥りやすいがおそらく妥当なものではなく、環境と行動とが一元論的に統合されたものとして観念されねばならぬと筆者は考えている。」(舟橋國男, 2004)

浅利誠の場所格の格助辞の議論は、人間や環境と言わずに、人間と環境との関係を追求する手がかりになるように思います。

浅利誠の場所格の格助辞の議論がさらに興味深いのは、「に」と「を」をとるのは限られた動詞だということです。

浅利誠は、「の、が、と、に、へ、を、で、から、まで」の9つの格助辞のうち、「に、へ、を、で、から、まで」の6つの場所格の格助辞を「に類」(に、へ、から、まで)*5)、「を」、「で」の3つに分類し、「に類」が喚起する空間性を「場所が動作(動詞)に対して点として表象され、その場所が矢印によって示される」という「矢印と点」*6)、「を」が喚起する空間性を「動作(動詞)が場所と接触点を有する形で表象される」という「矢印と接触点」、「で」が喚起する空間性を「動作(動詞)が円形の枠内において行われるという場面として表象される」という「円による包摂」と指摘(浅利誠, 2008, 2017)。そして、「に類」をとる動詞を「ある」、「いる」、「見える」などの「現前動詞」、「住む」、「滞在する」などの「滞留動詞」、「行く」、「着く」、「来る」などの「方向関与移動動詞」、「を」をとる動詞を「歩く」、「通る」、「渡る」などの「方向非関与移動動詞」、「で」をとる動詞を「に類」と「を」をとる以外の全ての動詞であると整理しています。これが浅利誠による「《場所・格助辞・動詞》システム」です。

ほとんどの動詞は「で」をとり、「に」と「を」をとるのは限られた動詞であり、本稿で注目している「いる」は、その限られた動詞である。

浅利誠の議論をふまえることで、「いる」と「する」の違いは、「に」をとる動詞と「で」をとる動詞という切り口から考察する道が開かれます。

「に」をとる動詞

「に」をとる動詞

浅利誠は、「に」をとる動詞として「現前動詞」、「滞留動詞」、「方向関与移動動詞」をあげていました。これらの動詞について、次のような指摘がなされています。

「私は、『ある、いる、見える』を(ハイデガーに対する立ち位置として)『現前動詞』と呼んでいるのである。存在論で言うような意味での『ある』ではなく、『現前する/現前しない』という二項対比によって『機能する』語詞とみなしているということなのである。その限りでは、私の意見では、『ある、いる、見える』は『同形の機能』を持つカテゴリーの動詞なのである。鈴木朖のように、『ある、いる、見える』を形容詞とみなすことも可能であると考える。さらに一歩進めると、『ある』と『滞在する(住む、留まる、残留するなど)』とは非常に近い語詞であると私は思う(実はハイデガーにおいてもそうである)。」(浅利誠, 2017)

「『ある、ない』を最も端的に言い換えたら、『現前的である、現前的でない』あるいは『可視的である、可視的でない』となる。つまり、形容詞的であるということである。」(浅利誠, 2023)

「『いる』は、その語られている状況に自分自身がひそかに参入して、その状況と『私』とが親しく居合わせていることを表しています。」(小浜逸郎, 2018)

「自己の視点を基点にして、『彼は走って行く。/走って来る。』と話者側から遠ざかるのか接近しているのかを、話者自身の目を通して叙述していく。」(森田良行, 2006)

これらの指摘より、「に」をとる動詞は話者の目を通して記述されるという特徴があると考えることができます。

「いる」ことと「見える」こと

ここで、居場所において「いる」がどのように語られていたかを振り返ると、「いる」ことは「見える」こと(視線)とともに語られていることに気づきます(以下、下線は引用者によるもの)。

「初めて来た人は、できるだけ外回りに座ってもらおう。そうすると、あんなことも、こんなこともしてる姿が見えてきますね。すると、色んな人がいていいんだっていうメッセージが、もうそこへ飛んでいってるわけですね。」(「実家の茶の間・紫竹」運営者の発言)

「厨房、私がまず中心になって、みんなを温かく見守って。私もあんまり口は出したくない、『いらっしゃいませ』ぐらいにして、ゆったり過ごしてもらえる。」(「親と子の談話室・とぽす」運営者の発言)

「お店におると、いつまでもしゃべってたら何かじんと来るでしょ。それがここないんです。最初からそういう雰囲気づくりね、『ゆっくりしててね』って、『いいよ』って、『ゆっくりしてよ』って。」(「下新庄さくら園」運営者の発言)

木下寛子(2020)も、小学校でボランティアをするうえでの「毎週半日を過ごし続ける」、つまり、「いる」に関わる心得について次のように振り返っています。

「『毎週半日を過ごし続ける』という心得は、私達がボランティアとして小学校のなかに受け入れられるために必要な時間をなんとか耐え通すことを促してくれるものとして受け取られるようになった。そしてこの時間とは、一にも二にも、先生達や子ども達に私達を見てもらい、私達の活かしどころを見出してもらえるようになるときが来るのを『待つ』時間を意味していた。」(木下寛子, 2020)

以上をふまえれば、「に」をとる動詞である「いる」は、見える」こと(視線)と密接に関わるものと考えることができます。

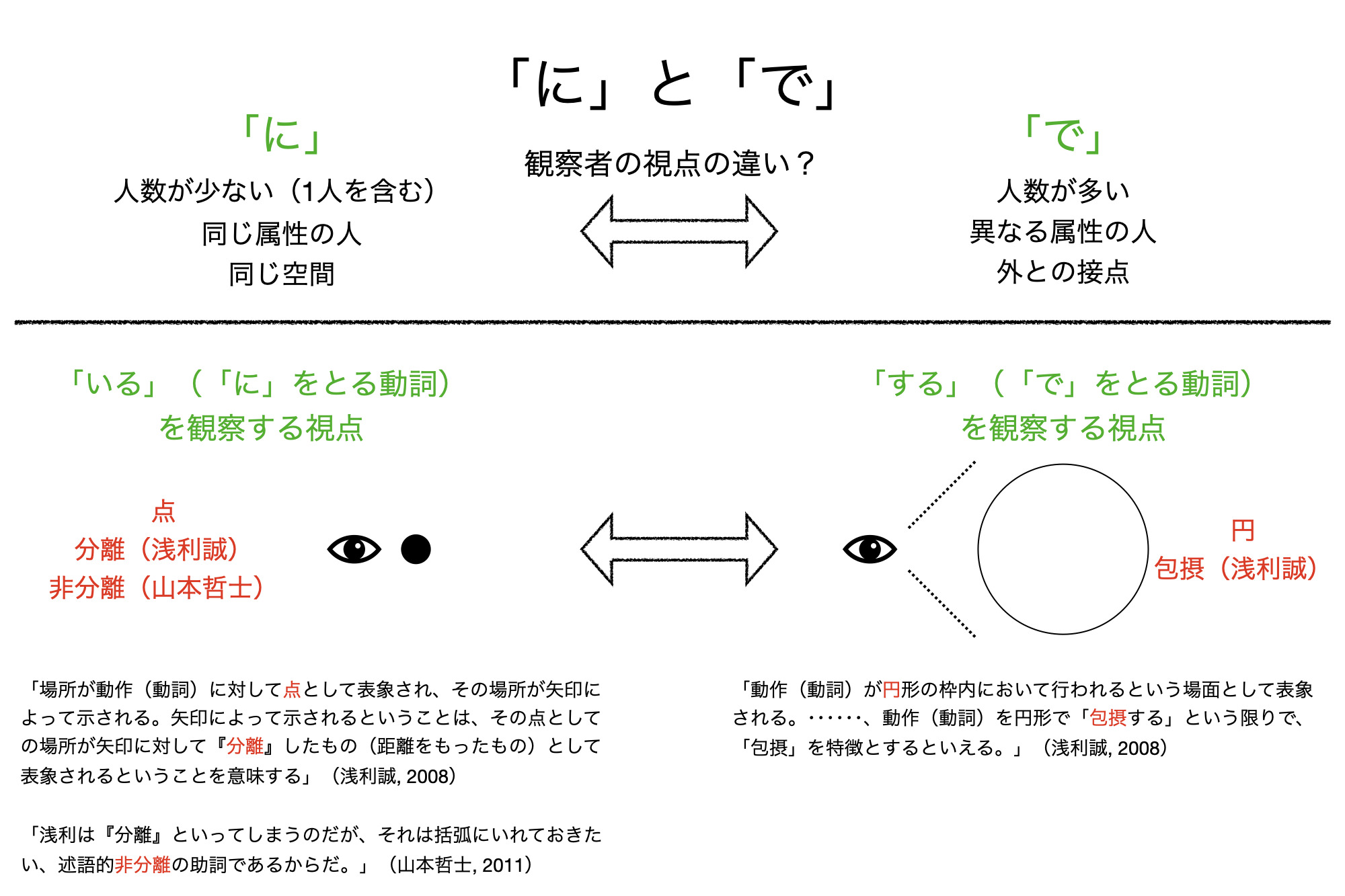

「に」と「で」

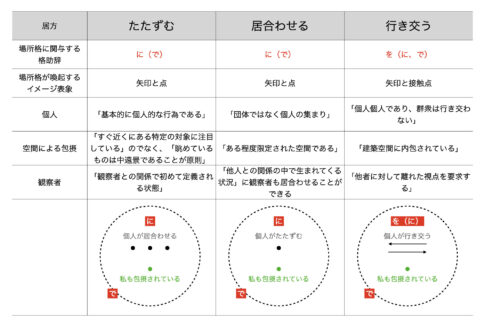

浅利誠の議論を受けた考察をすすめるなかで、動詞の中には「に」と「で」の両方をとるものがあることに気づきました*7)。このような動詞として、例えば、「座る」、「寝る」、「たたずむ」、「居合わせる」などをあげることができます。

居方

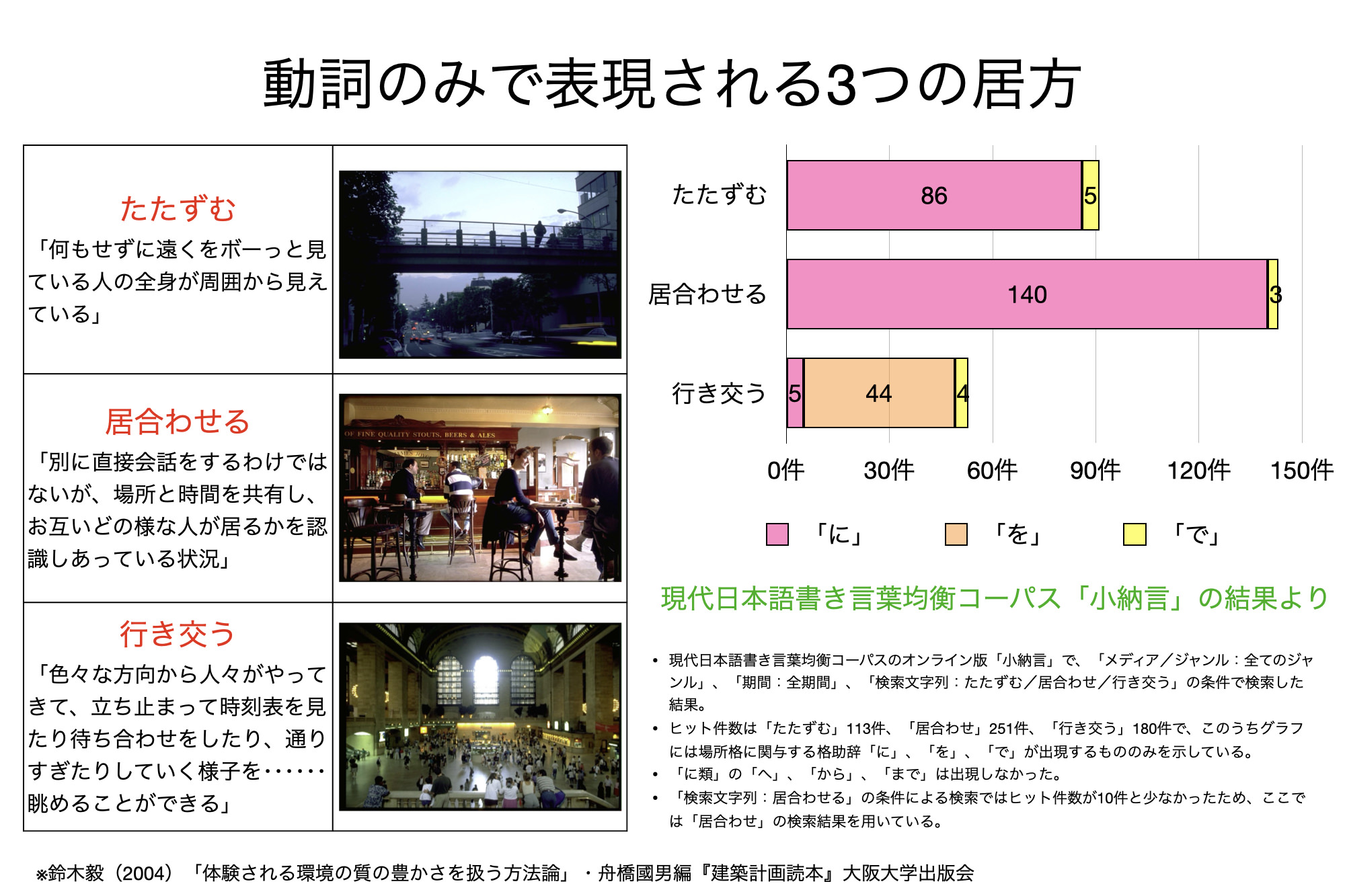

「に」と「で」の両方をとる動詞としてあげた「たたずむ」、「居合わせる」は、建築計画学者の鈴木毅があげている「居方」(いかた)の類型であることが注目されます。

「居方」とは「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」であり、建築計画学が上手く扱ってこなかった「『ただ居る』『団欒』などの、何をしていると明確に言いにくい行為」も含めて、「実際にその場で体験されている、生活の場の質を扱う方法論」として鈴木毅が提唱しているもの。

「また人の生活行動という点からみると、建築計画学の分野は、人々の生活行為や行動に注目し、多くの研究の蓄積がある。しかし多くは、『睡眠』や『食事』といった『行為』と空間との対応関係を問題にしており、『ただ居る』『団欒』などの、何をしていると明確に言いにくい行為はうまく扱えない。つまり『個人』の『曖昧な行為』をも含んだ、人が実際に場所に居る時の様子をきちんと分析する手法、言い換えれば、実際にその場で体験されている、生活の場の質を扱う方法論が十分確立していないのである。」(鈴木毅, 2004)

鈴木毅(2004)は「居方」として、「都市をみているあなた」、「公共の中の自分の世界」、「たたずむ」、「あなたと私」、「居合わせる」、「思い思い」、「行き交う」、「都市を背景として」、「都市を見降ろす」、「都市の構造の中に」の10の類型をあげています。このうち、動詞のみで表現されている「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」の3つに注目すると、「たたずむ」と「居合わせる」は主に「に」をとること、「行き交う」は主に「を」をとることがわかりました。ほとんどの動詞が「で」をとるという浅利誠の議論をふまえれば、「居方」は「に」や「を」をとる特殊な動詞によって表現されていると言うことができます。

「に」をとる「たたずむ」、「居合わせる」について、鈴木毅は次のように述べています。

「何もせずに遠くをボーっと見ている人の全身が周囲から見えている時に、はじめてたたずむといいやすいように思う。つまり『たたずむ』とは、動詞でありながら、観察者との関係で初めて定義される状態なのである。たたずむ人の周囲には違う時間が流れるように思う。」(鈴木毅, 2004)

「もともと、自分自身について『たたずんでいる』と言うことは少なく、たたずんでいる人を別の人が描写する時に使うことが多い言葉のように思う(本人が使う場合も、自分を外から見ている視点が存在していそうである)。」(鈴木毅, 1995)

「『誰かに気づかれずに居合わせる』といういい方をしないことからも分かるように、これも他人との関係の中で生まれてくる状況といえます。」(鈴木毅, 2000)

「たたずむ」も、「居合わせる」も、単に個人の行動を記述する動詞でなく、他者との関係において生まれる状況を記述する動詞ということがわかります。

「に」と「で」の使い分け

「に」と「で」の両方をとる動詞が、どのような場合に「に」をとり、どのような場合に「で」をとるかを考察したいと思います。

□「居合わせる」

『日本建築学会計画系論文集』に2021年12月までに投稿された論文のうち、「居方」の概念を用いて考察や分析を行っている25編の論文を対象とする考察を行いました*8)。25編の論文のうち、「居合わせる」を、「に」とともに用いている論文は5編の5ヵ所、「で」とともに用いている論文は2編の3ヵ所。それぞれどのような状況が記述されているかに注目すると、「に」とともに用いられている場合には同じ属性の人々の関係が生まれる状況や、異なる属性の人々が同じ空間にいる状況が記述される傾向があり、「で」とともに用いられている場合には異なる属性の人々の関係が生まれる状況が記述される傾向があることを見出すことができました。

□「たたずむ」

環境心理学者の松本光太郎(2020)が特別養護老人ホームにおいて行なったフィールドワークをまとめた書籍では、特別養護老人ホームにおける高齢者の暮らしが丁寧な観察にもとづいて記述されていますが、「たたずむ」*9)という表現が多数使われていることに気づきました。そこで、「たたずむ」がどのような場所格の格助辞とともに用いられているかを確認しました。これより、「たたずむ」が11ヵ所用いられており、このうち、「に」とともに用いられているのは、「強風は、目的地に向かって進むことを拒み、同じ場所に佇むことを許してくれない」の1ヵ所、「で」をとともに用いられているのは、「夕方、フロアのテーブル周りで多くの居住者が佇んでいた」、「・・・・・・居住者が集まって作業しているとき、島田さんはその輪に加わらずに、輪の近くで佇んでいた」、「その外縁で佇むことを望む居住者、移動することを望む居住者、立ち去ることを拒む居住者がいた」の3ヵ所であることがわかりました(下線は引用者によるもの)。これより、「に」とともに用いられている場合は「同じ場所」に言及されているのに対して、「で」とともに用いられている場合は「多くの居住者」、「集まって作業している」居住者に対する「島田さん」、「外縁」が言及されています。

□「座る」

「居方」の類型ではありませんが、「座る」も「に」と「で」をとる動詞です。本稿著者が2013年6月~2014年7月に執筆した「居場所ハウス」のフィールドノーツにおいて、「に」とともに用いられている「座る」は107ヶ所、「で」とともに用いられている「座る」は4ヶ所確認することができました*10)。それぞれどのような状況が記述されているかに注目すると、「で」とともに用いられている場合には、本稿著者自身を含めて誰かが1人で座っていたり、全員が同一の「焦点の定まった相互作用」*11)に関与したりする状況でなく、多様な属性の人々が、同一の「焦点の定まった相互作用」に関与しない状況という傾向を見出すことができました。

「に」と「で」の両方をとる動詞に注目すると、「に」をとる場合に記述されている状況には、1人を含めて人数が少ない、同じ属性の人、同じ空間という傾向がみられ、「で」をとる場合に記述されている状況には、人数が多い、異なる属性の人、外との接点という傾向がみられると整理することができます。

浅利誠は「に」が喚起する空間性を「点」、「で」が喚起する空間性を「円」と指摘し、それぞれの弁別特徴を「分離」(山本哲士(2011)では「非分離」)、「包摂」と表現しています。

これらの議論をふまえると、「に」をとる動詞を使う場合と、「で」をとる動詞を使う場合では、観察者(話者)の視点のとり方が違っている可能性を考えることができます。

観察者の視点

日本語学者の森田良行(1998)は、日本語と英語の話者の違いを、次のように「鳥類型」、「爬虫類型」と整理しています。

「日本人は話者自身を指す『私』の視点で周りの事物や人物をとらえる。常に己との関係で自分を取り巻く対象を把握する。そのような対象とは客観的な存在としての事物ではなく、あくまで自己とどのような関係にあるかによって存在の意味を持つ『私』中心の観念であったといってよい。」

「日本語の発想は、高みから下界を一気に見下ろす鳥類型というよりは、地面を這って進む爬虫類型、蛇のように前へ進みながら進行方向を適宜変えていくことの許される恣意性の高い言語ということができそうである。」(森田良行, 1998)

言語学者の金谷武洋(2019)は、森田良行の「鳥類型」と「爬虫類型」の分類をふまえ、「鳥は動くが、英語等の話者の視点はむしろ不動である。地上の出来事を上空から見下ろす話者の視線と意識は、全知全能の父なる神のイメージである」、「印象として蛇の動きは素早いが、虫はゆったりと動くし、回りの環境に対してより受身である」などの理由から、「神の視点」と「虫の視点」という表現を提案しています。*12)

「『神の視点』の方は不動である。言語化されようとしている状況から遠く身を引き離して、上空からを見下ろしている。そしてスナップ写真の様に、瞬間的に事態を把握する。時間の推移はない。『虫の視点』はその反対で、状況そのものの中にある。コンテキスト(文脈)が豊かに与えられている。そしてこの視点は時間とともに移動する。」(金谷武洋, 2019)

森田良行、金谷武洋による話者の視点の議論は、日本語と英語とを比較することを目的とするものですが、先にみた通り、「に」をとる動詞は話者の目を通して記述されるという特徴をふまえれば、観察している状況を「に」をとる動詞によって記述しようとする場合と、「で」をとる動詞によって記述しようとする場合の視点のとり方の違いとしてもできるのではないか。批評家の小浜逸郎の次の指摘をふまえれば、「虫の視点」は、その状況に居合わせている観察者による視点と表現してもいいように思います。

「『いる』は、その語られている状況に自分自身がひそかに参入して、その状況と『私』とが親しく居合わせていることを表しています。」(小浜逸郎, 2018)

鈴木毅(1994)は、「居方」の写真を使って建築を議論したところ、「ある研究者から『こういう情緒的なスライドを使って建築を論じようとするのはよくない』という意味のコメントを頂戴したことがある」というエピソードを紹介しています。鈴木毅の「居方」の写真はどれも魅力的ですが、写真が「情緒的」に感じてしまうのは、「居方」が「虫の視点」として状況に入り込んだ視点を通して記述するものだからではないかと考えることができます。

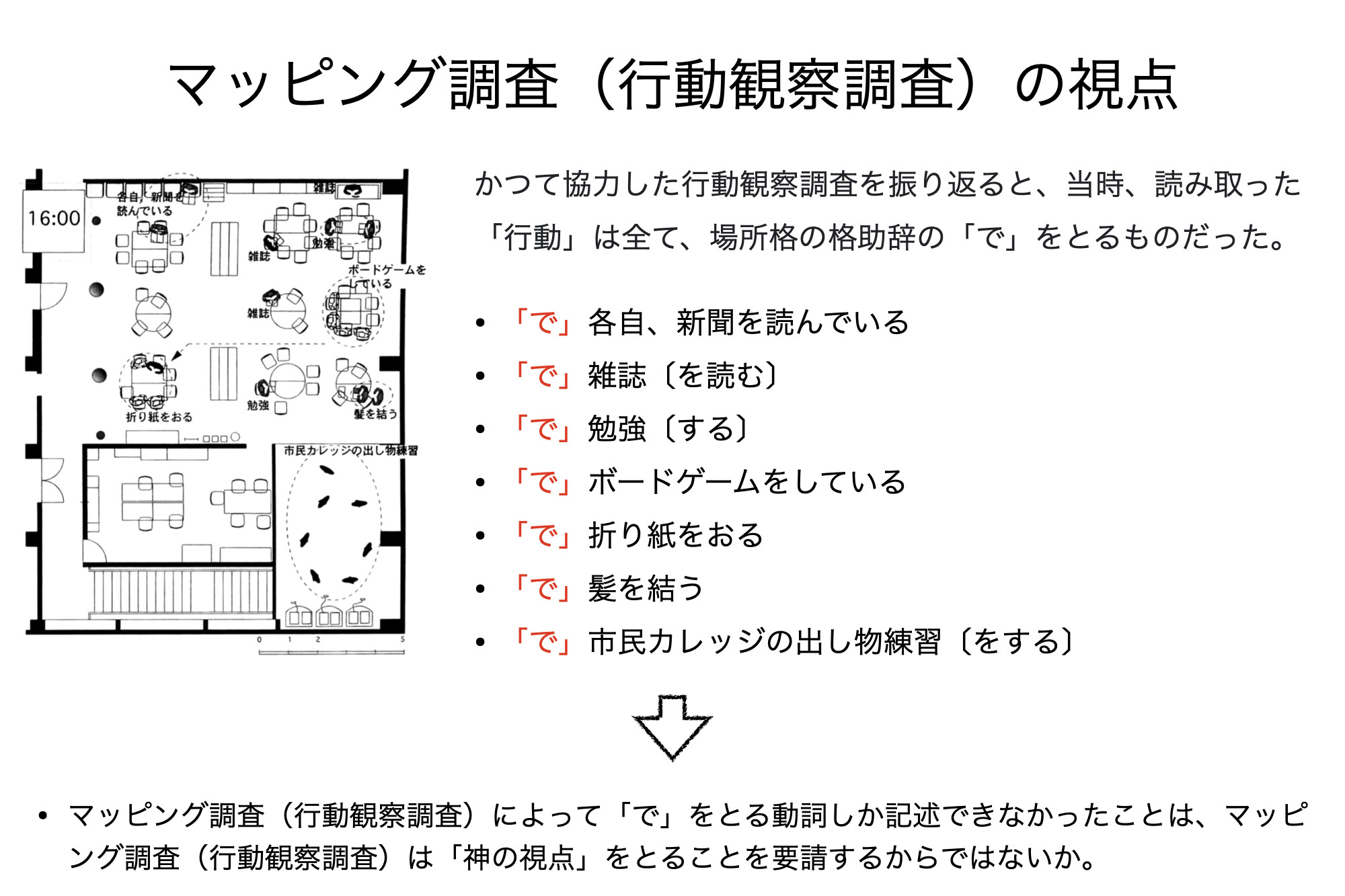

建築に用いられる図面として断面図と平面図がありますが、これらも、「虫の視点」と「神の視点」の違いとして捉えることができそうです。平面図というのは、例えば、住宅の間取り図のように建築を真上から見下ろすものですが、実際の建築は平面図のようなかたちで見ることはできないことから、平面図とは真上から見下ろす「神の視点」を仮構した図面の表記方法ということになります。

建築計画学の分野には、平面図を用いたマッピング調査(行動観察調査)という調査方法があります。ある空間における人々の行動を観察し、それを、平面図上にプロットしていく調査方法で、これによって、例えば、どのテーブルが頻繁に利用されているのかなど空間の使われ方を表現することが可能になります。

本稿著者が、かつて協力した行動観察調査を振り返ると、様々な「する」(行動)を読み取っていますが、読み取ったのは全て「で」をとる動詞で表現されるものだったことに気づきます。マッピング調査によって「で」をとる動詞しか記述できなかったことは、マッピング調査は「神の視点」をとることを要請する調査方法であること、そして、マッピング調査によって「に」をとる動詞である「いる」が記述されていないことは、「いる」は「神の視点」によって記述できる「する」(行動)とは異なるものであることを表していると考えることができます。

自分が「いる」こと

「いる」を、居合わせる観察者によって記述される状況だと捉える場合、考えなければならないのは自分が「いる」ことについて。自分が「いる」ことを記述する場合もあるとすれば、自分が「いる」ことの観察者をどのように理解すればよいのか。

考察の手がかりになるのは、自分が「いる」ことは、「いづらい」状況で意識されるということ。「居場所ハウス」に来ても何をしていいかわからず、薪ストーブにあたってるくらいしかすることがないという話は、「居場所ハウス」における「いづらい」状況についての話だと考えることができます。これに関して、次のような指摘がなされています。

「『いる』が難しくなったとき、僕らは居場所を求める。居場所って『居場所がない』ときに初めて気がつかれるものだ。」(東畑開人, 2019)

「私の『本当の自分』とは、このような執筆の作業や議論の場所を十分な形で『ある』のではなく、ごく私的な仲間と歌ったりする遊びのときに『居る』のである。そしてその瞬間、自分があるなあとか、居場所があるなあとか意識していることは少ないし、むしろ、依存している場所を失って初めて『自分がない』『居場所がない』と意識されるものである。」(北山修, 2003)

自らの「する」に没頭している時には、「いる」を意識することはない。逆に、自らの「する」に没頭できない時に、「いづらい」というかたちで「いる」が意識される。この時、自分が、自らを観察する状況が生まれていると考えることができます。

自分の周囲としての環境

以上より、「いる」は、人の行動でなく、居合わせている観察者によって認識される状況であり、そのように認識している観察者を含めた人間・環境系の単位として捉えることができます。ここで居合わせている観察者と表現しているものは、非分離の観察者であり、他者を観察する場合に加えて、自らの「する」に没頭できない時に「いづらい」というかたちで「いる」を認識する場合があると考えることができます。

人間・環境系の単位について、松本光太郎(2010)は次のように指摘しています。

「『人と環境は一体のものである』というテーゼを見出すためには、人と環境全体を見渡す存在、いわゆる神のような視点を必要とする。しかし、人と環境全体を見渡す神のような視点を私たち人がとることはできない。それらの点からも、環境とは自分という主体を中心にして周囲に存在するものと考えるのである。

以上から、環境には主体を中心とした周囲とその外という分節があり、環境とは主体を中心にして周囲に存在するものととらえているため、「全体とは主体の周囲」として位置づけることができる。」(松本光太郎, 2010)

人間・環境系における環境とは、「自分という主体を中心にして周囲に存在するもの」。それでは、この意味での環境の境界とは何か。MERAシンポジウムでは議論できませんでしたが、この境界は、浅利誠が指摘する格助辞の可能性の条件としての「で」による包摂として成立するものとして捉えることができると考えています。

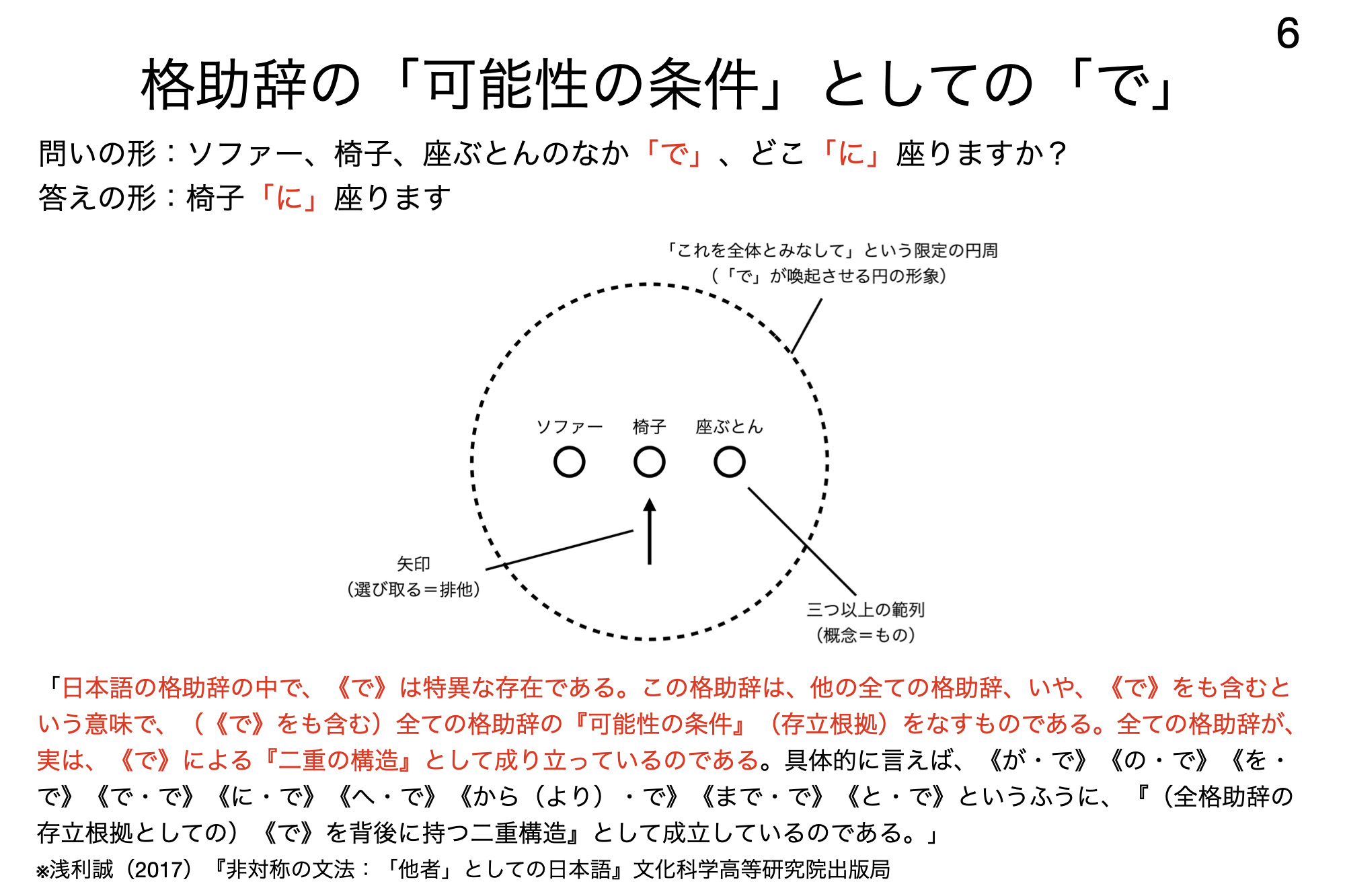

浅利誠(2017)は、格助辞が格助辞として機能しうるためには「これらの範列を全体とみなす」、「これらの範列の中の一つを指す(選ぶ)」という2つの条件を満たす必要があり、2つの条件は「で」による限定を前提として成立していると指摘しています。浅利誠は、これを「椅子に座る」を「ソファー、椅子、座ぶとんのなか『で』、どこ『に』座りますか?」という問いの答えだと捉える場合、ソファー、椅子、座ぶとんの3つの範列を全体とみなしたうえで、これらの範列の中の1つを選びとる場面を考えることができるという例で説明しています*13)。浅利誠によれば、「あらゆる格助辞が、『で』という『限定(包摂)』を可能性の条件としている」という意味で、「で」は他の格助辞に比べて特異である。

浅利誠の議論は、格助辞が喚起する空間性は3つ以上の範列を包む「大きな円」と、1つの対象を包む「小さな円」の二重構造になっていること、前者は格助辞の可能性の条件としての「で」による限定(包摂)であり、後者の「円周内の小円の内部における、場所と動詞とが織りなす空間表象」には「に類」の「矢印と点」、「を」の「矢印と接触点」、「で」の「円による包摂」の3つがあると整理できます*14)。

「いる」という状況を認識している観察者は、認識している状況とともに格助辞の可能性の条件としての「で」という「大きな円」によって常に包摂されている。人間・環境系の単位としての「いる」とは、このようなかたちで「大きな円」としての「で」によって包摂されているものとして捉え得ると考えることができます。

■注

- 1)本稿は、MERA大会シンポジウムでの話題提供の内容に一部加筆したものである。

- 2)MERA大会シンポジウムの狙いの1つとして、人間・環境系の単位の構想があげられていた。単位について、ソビエト連邦の心理学者であるレフ・ヴィゴツキーは次のように指摘している。「単位ということでわれわれが考えるのは、要素とは異なり、全体に固有な基本的特質のすべてをそなえ、それ以上はこの統一体の生きた部分として分解できないような、分析の産物である。水の化学式ではなく、分子および分子運動の研究が、水の個々の特質を説明する鍵となる。これと同様に、生物に固有な生命の基本的特質のすべてをそなえた生きた細胞が、生物学的分析の真の単位となる」、「心理学は、要素に分解する方法を単位に分解する分析方法に変えなければならない。心理学は、統一体としてのある全体に固有な特質をそなえ、要素とは異なる特質を示すこの未分解の単位を見出さなければならない」(ヴィゴツキー、レフ, 2001)。

- 3)ここで紹介している居場所の具体的な運営については、田中康裕(2021)などを参照。

- 4)浅利誠(2017)は空間性(イメージ表象)について、「『ティマイオス』(プラトン)の「コーラKhôra」(あるいは道元の『古鏡』)を通して思念される空間表象の在り方に近似していると言えるだろう」と指摘している。浅利誠の議論をふまえれば、「イメージ類型」(「空間性」、「イメージ表象」)は、人間の行動と環境との関係についてのイメージ表象と捉えることができる。

- 5)浅利誠(2008)では、格助詞(格助辞)が「で」、「を」、「その他すべて」(が、に、へ、と、より、から、まで)の3つに分類されているが、本稿では浅利誠(2017)の分類にあわせて、「その他すべて」を「に類」に置き換えて捉えている。本稿の以下の部分では、「に類」を「に」と表記する場合がある。

- 6)浅利誠(2008)は「に」について、「厳密に言えば、点というよりは、むしろ一つの小さな広がりをもった塊といったイメージである」と補足している。山本哲士(2011)は、浅利誠が「に」の弁別特徴を「分離」と表現していることについて、「浅利は『分離』といってしまうのだが、それは括弧にいれておきたい、述語的非分離の助詞であるからだ」と指摘している。山本哲士によれば、「非分離は、二つにして一つという関係性、独立していながら関係が分離していない、結合もしていない、合一されることではない、未分化でもない、ある形成された対の関係状態であるが、行為において現出する」と説明される。

- 7)浅利誠(2017)はこのような複数の場所格の格助辞をとる「例外と見なしうるような動詞」の例として、「登る」が「山を登る」、「山に登る」というように「を」と「に」をとる場合があること、「出る」が「家を出る」、「家から出る」、「裏道に出る」というように「を」と「から」と「に」をとる場合があることをあげて、どの格助辞をとるかは「イメージ類型を使えば簡単に区別可能である」と指摘している。浅利誠が、動詞の選択による場所格の格助辞の決定に関して、「イメージ類型を考慮した場合には」という留保をつけているのは、このような「例外と見なしうるような動詞」があるからである。ただし、浅利誠が「例外と見なしうるような動詞」としてあげている例はいずれも「に類」と「を」の使い分けであり、「に類」と「で」の使い分けでない。この点の考察は今後の課題となるが、主に「に類」をとる動詞が「で」をとる場合、この「で」は、浅利誠による格助辞の可能性の条件としての「で」という議論にも関わってくると考えることができる。格助辞の可能性の条件としての「で」については、本稿の後の部分を参照。

- 8)詳細は田中康裕(2023)を参照。

- 9)松本光太郎(2020)では「佇む」と漢字で評価されているが、本稿では、引用部分を除き、鈴木毅の表記にあわせて「たたずむ」と表記している。

- 10)詳細は田中康裕(2024)を参照。

- 11)社会学者のアーヴィング・ゴッフマン(1980)は「人びとのコミュニケーション行為」を「焦点の定まらない相互作用」と「焦点の定まった相互作用」の二段階に分けている。「焦点の定まらない相互作用」は「その場にいる別の人が自分の視野に入る時に、その人を一瞬ちらりと見て、その人に関する情報を集める場合に起こるコミュニケーション」で「相手とただ居合わせたにすぎないような状況をどう処理するかという問題に主としてかかわってくる」。これに対して、「焦点の定まった相互作用」は「人びとが近接していて、話を交互にしながら注意を単一の焦点に維持しようとはっきりと協力しあう場合に起こる相互作用」である。

- 12)金谷武洋は、次のように「虫の視点」は北山修による「共視」の好例だと指摘している。「『国境の長いトンネルを抜けると雪国であった』という文を読んで我々の頭に浮かぶ情景は何だろうか。主人公が汽車に乗っていることは明らかだ。そして読者もまた、その作者の行動を『同じ目の高さで追体験』するのである。先ほど挙げた北山修の用語、『共視』の好例と言っていいだろう」(金谷武洋, 2019)。

- 13)浅利誠(2008)は、「範列が三つ以上のケース」が「一般的なケース」、「範列が二つのケース」が「特殊なケース」として説明されているが、「『二つ以上』とは言っても、現実的には、『三つ以上』という規定で語りうるケースが大半であり、『二つ』のケースは、いわば特殊ケースとみなした方が文法規則の定義としてははるかにすっきりするだろう」と指摘されているため、本稿では「範列が三つ以上のケース」のみを紹介している。

- 14)「小さな円」の内部の空間性については次のように指摘されている。「次に問題になるのが円周内の小円の内部における、場所と動詞とが織りなす空間表象である。この空間表象は、次の三つの類型に分類されるだろう。小さな円のなかの『空間表象』の三類型のことである。第一類型が『で』の類型であり、第二類型が『を』の類型であり、第三類型が『その他すべて(ただしノを除く)』の類型である」、「以上の三つの類型は、格助詞全体の可能性の条件をなす『デが喚起させる円の形象によって限定される』という条件によってはじめて可能になるのである」(浅利誠, 2008)。先に述べた通り、本稿では浅利誠(2017)の分類にあわせて、「第三類型」を「に類」と捉えている。

■参考文献

- 浅利誠(2008)『日本語と日本思想:本居宣長・西田幾多郎・三上章・柄谷行人』藤原書店

- 浅利誠(2017)『非対称の文法:「他者」としての日本語』文化科学高等研究院出版局

- 浅利誠(2023)『日本思想と日本語:コプラなき日本語の述語制言語』読書人

- 太田裕彦(2012)「人間・環境学のパラダイム再考:トランザクショナリズムを踏まえて」・『MERA Journal』第29号 p36

- ヴィゴツキー、レフ(柴田義松訳)(2001)『新訳版・思考と言語』新読書社

- 金谷武洋(2019)『述語制言語の日本語と日本文化』文化科学高等研究院出版局

- 北山修(2003)「自分の居場所」・住田正樹 南博文編『子どもたちの「居場所」と対人的世界の現在』九州大学出版会

- 木下寛子(2020)『出会いと雰囲気の解釈学:小学校のフィールドから』九州大学出版会

- ゴッフマン、アーヴィング(丸木恵祐, 本名信行訳)(1980)『集まりの構造:新しい日常行動論を求めて』誠信書房

- 小浜逸郎(2018)『日本語は哲学する言語である』徳間書店

- 鈴木毅(1994)「居方という現象:「行為」「集団」から抜け落ちるもの」・『建築技術』pp.154-157 1994年2月号

- 鈴木毅(1995)「たたずむ人々」・『建築技術』pp.194-197 1995年4月

- 鈴木毅(2000)「人の「居方」からの環境デザインの試み」・住環境研究所 JKKハウジング大学校編『JKKハウジング大学校講義録I』小学館スクウェア

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 田中康裕(2021)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』水曜社

- 田中康裕(2023)「行動観察調査に関する基礎的考察:居方と日本語文法論から」・『日本建築学会計画系論文集』Vol.88 No.806 pp.1237-1248

- 田中康裕(2024)「『居合わせる』状況の記述に関する一考察:日本語文法論による『フィールドノーツ』の分析」・『日本建築学会計画系論文集』Vol.89 No.816 pp.208-219

- 東畑開人(2019)『居るのはつらいよ:ケアとセラピーについての覚書』医学書院

- 舟橋國男(2004)「トランザクショナリズムと建築計画学」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 松本光太郎(2010)「トランザクションという単位の有効性」・『MERA Journal』第26号 pp.69-78

- 松本光太郎(2020)『老いと外出:移動をめぐる心理生態学』新曜社

- 森田良行(1998)『日本人の発想、日本語の表現』中公新書

- 森田良行(2006)『話者の視点がつくる日本語』ひつじ書房

- 山本哲士(2011)『哲学する日本:非分離/述語制/場所/非自己』文化科学高等研究院出版局

(更新:2024年10月7日)