建築計画学の研究で用いられる調査方法として、行動観察調査(行動調査、マッピング調査などと呼ばれることもある)があります。ある場所で、どのような人々が何をしているのかを記録していく調査方法です。調査者が実際に現地を訪れて逐一行動を記録するものが多いですが、(調査者が現地を訪れることなく)撮影した写真や動画に写った人々の行動を後から読み取る手法が用いられることもあります。

人の行動を記録するというと簡単なように思われるかもしれませんが、実際にやってみると様々なことを考える必要があり、容易でないことを痛感します。

写真は中国・上海の公園で撮影したものですが、仮にこの公園に調査者として訪れたとして、右手前のオレンジの服を着た男性の行動をどのように記述するか。「煙草を吸う」とも、「他の人を眺める」とも、「椅子に座る」とも、「休憩する」とも記述することが可能。つまり、人間の行動を観察しても、その行動をどう記述するかは自動的に、一意に決まるわけではないということです。

それゆえ、実際の行動観察調査では、研究目的などに応じて任意の記述方法が選択されていますが、ここではもう少し視野を広げて、人間の行動をあるかたちで記述できるのはどのような状況なのか、あるかたちで記述し損ねるのはどのような状況なのかを考えたいと思います。

これを考えるうえで、浅利誠の2冊の書籍、『日本語と日本思想:本居宣長・西田幾多郎・三上章・柄谷行人』(浅利誠, 2008)、『非対称の文法:「他者」としての日本語』(浅利誠, 2017)は大きな手がかりを与えてくれました。

目次

浅利誠の日本語文法論

場所格に関与する格助辞の3分類

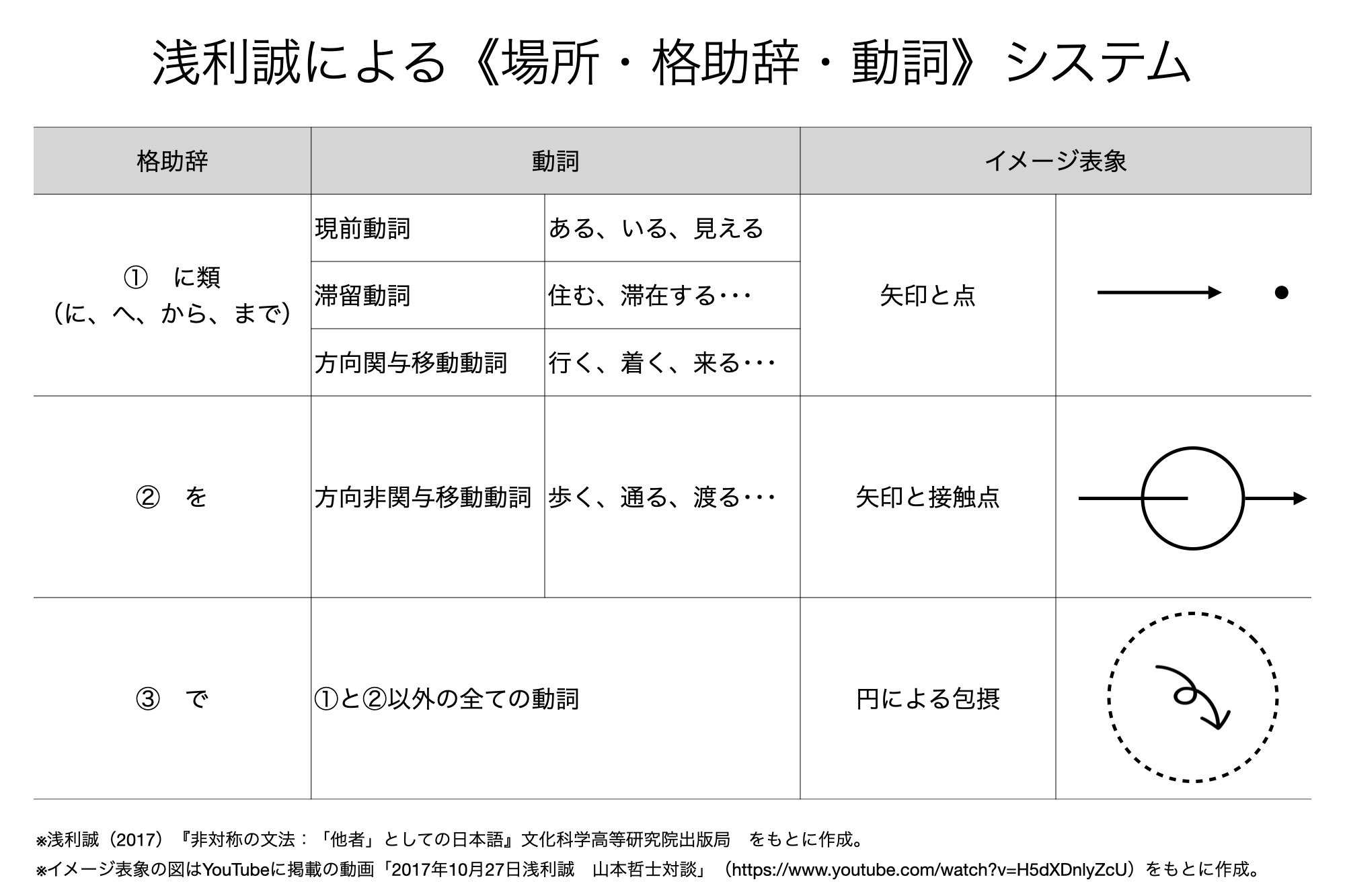

浅利誠の日本語文法論は、フランス語話者に日本語を教えるという経験に根ざすもので、日本語を母語とする者が無意識に使っている日本語について、様々な気づきを与えてくれます。その1つが、日本語では「格助辞だけが空間性(イメージ表象)を喚起させる」(浅利誠, 2017)という指摘。

浅利誠(2017)は日本語の9つの格助辞(の、が、と、に、へ、を、で、から、まで)*1)のうち、「『場所格』のシステムに関与する格助辞」6つ(に、へ、を、で、から、まで)は*2)、それが喚起するイメージ表象によって、①「に類」(に、へ、から、まで)*3)、②「を」、③「で」の3つに分類できるとしたうえで、「格助辞の選択は、イメージ類型を考慮した場合には、動詞の選択によって、自動的に決定される」ことを指摘しています。これは、例えば次のようなことを意味します。

・公園「に」座る。

・公園「を」歩く。

・公園「で」遊ぶ。

・道路「に」座る。

・道路「を」歩く。

・道路「で」遊ぶ。

・部屋「に」座る。

・部屋「を」歩く。

・部屋「で」遊ぶ。

「に」、「を」、「で」の選択は、公園、道路、部屋という場所を表す名詞ではなく、座る、歩く、遊ぶという動詞によって決まっていることがわかります*4)。

これを浅利誠(2017)は、①「に」をとる動詞を「現前動詞」、「滞留動詞」、「方向関与移動動詞」、②「を」をとる動詞を「方向非関与移動動詞」としたうえで、③「で」をとる動詞は①と②以外の全ての動詞であると整理し、①「に」、②「を」、③「で」が喚起するイメージ表象を、それぞれ①「矢印と点」、②「矢印と接触点」、③「円による包摂」と整理しています*5)。

■「に」*6)

「場所が動作(動詞)に対して点として表象され、その場所が矢印によって示される。矢印によって示されるということは、その点としての場所が矢印に対して『分離』したもの(距離をもったもの)として表象されるということを意味する」、他の2つに対する「弁別特徴をもっとも簡略に表現すれば、『分離』を特徴とするといえる。」*7)■「を」

「動作(動詞)が場所と接触点を有する形で表象される」、他の2つに対する「弁別特徴をもっとも簡略に表現すれば、『接触』を特徴とするといえる。」■「で」

「動作(動詞)が円形の枠内において行われるという場面として表象される」、他の2つに対する「弁別特徴をもっとも簡略に表現すれば、動作(動詞)を円形で『包摂する』という限りで、『包摂』を特徴とするといえる。」(浅利誠, 2008)

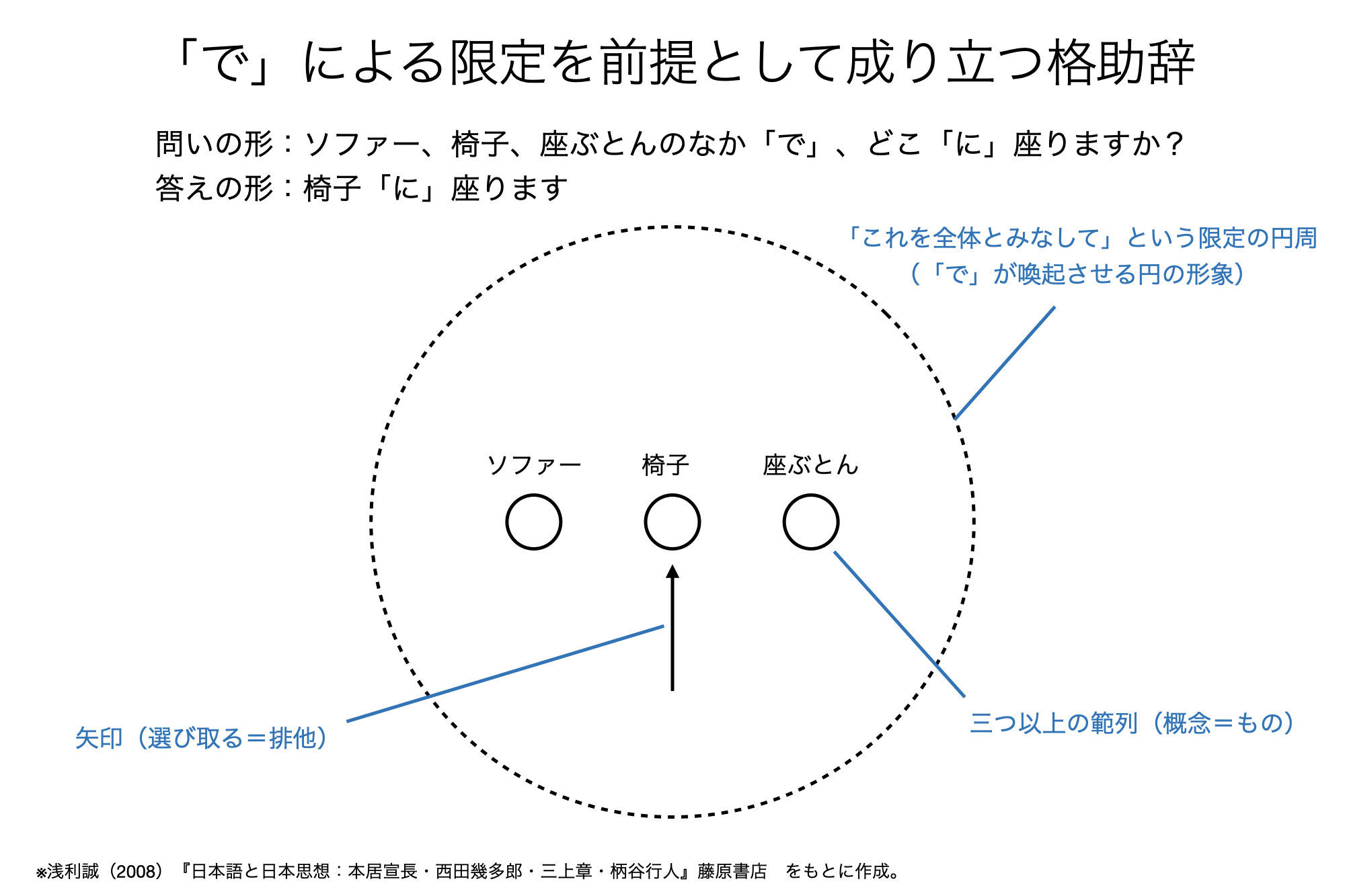

格助辞の可能性の条件としての「で」

浅利誠(2017)によれば、格助辞が格助辞として機能しうるためには、「これらの範列の中の一つを指す(選ぶ)」、「これらの範列を全体とみなす」という2つの条件を満たしている必要があり、2つの条件は「で」による限定を前提として成立している。「で」は「『格助辞のカテゴリー』そのものの可能性の条件をなす」という意味で他の格助辞に比べて特異であると指摘されています。

このことが、浅利誠(2008)では次のような例で説明されています。

「椅子に座る」を「ソファー、椅子、座ぶとんのなか『で』、どこ『に』座りますか?」という問いの答えだとする場合、ソファー、椅子、座ぶとんの3つの範列を全体とみなしたうえで、これらの範列の中の1つを選び取るという場面を考えることができる*8)。この時、「これらの範列の中の一つを指す(選ぶ)」、「これらの範列を全体とみなす」という2つの格助辞の存立条件は、「で」による限定を前提として成立していることになります*9)。

「日本語の格助辞の中で、《で》は特異な存在である。この格助辞は、他の全ての格助辞、いや、《で》をも含むという意味で、(《で》をも含む)全ての格助辞の『可能性の条件』(存立根拠)をなすものである。全ての格助辞が、実は、《で》による「二重の構造」として成り立っているのである。具体的に言えば、《が・で》《の・で》《を・で》《で・で》《に・で》《へ・で》《から(より)・で》《まで・で》《と・で》というふうに、『(全格助辞の存立根拠としての)《で》を背後に持つ二重構造』として成立しているのである。」(浅利誠, 2017)

格助辞が喚起するイメージ表象は、三つ以上の範列を包む「大きな円」と、1つの対象を包む「小さな円」の二重構造になっていること、「大きな円」は「で」による限定であり、「小さな円」の内部におけるイメージ表象は①「に」の「矢印と点」、②「を」の「矢印と接触点」、③「で」の「円による包摂」の3つに分類されること*10)。格助辞が喚起するイメージ表象に注目すれば、浅利誠の議論はこのように整理することができます。

鈴木毅の居方

浅利誠の日本語文法論が、人間の行動を記述するうえでどのように参考になるかを考えていきたいと思います。

随分前になりますが、筆者自身もある駅前広場を対象として行動観察調査を行ったことがあります。当時の調査結果を振り返ると、次のように行動を記述していました。場所格に関与する格助辞は「に」、「を」、「で」の3つに分類され、どの格助辞をとるかは動詞の選択によって自動的に決定されることをみましたが、筆者が記述した動詞はいずれも「で」をとるものであることがわかります*11)。

・「で」休憩する

・「で」待ち合わせる

・「で」本を読む

・「で」ビールを飲む

・「で」煙草を吸う

・「で」話をする

・「で」携帯電話をかける

・「で」テレビの取材をする/受ける

・「で」遊ぶ

・「で」遊びまわる

先に、中国・上海の公園で撮影した写真について、オレンジの服を着た男性の行動は「煙草を吸う」、「他の人を眺める」、「椅子に座る」、「休憩する」などいくつかの記述ができることをみましたが、このうち「椅子に座る」は格助辞の「に」が現れています*12)。つまり、同じ行動を観察しても、「で」をとる動詞で記述することもできれば、「に」をとる動詞で記述することもできる。この例にはありませんが、「を」をとる動詞で記述することもできる。

従って、筆者も行動観察調査で「で」だけでなく、「に」、「を」をとる動詞で記述できた可能性はあった。けれども、「に」、「を」をとる動詞で記述することはなかった。それはなぜだったのか。

これを考えるために、もう1つ、建築計画学の鈴木毅による居方(いかた)という概念を参考にしたいと思います*13)。以下でみるように、「居方」では「に」、「を」をとる動詞による記述が行われています。

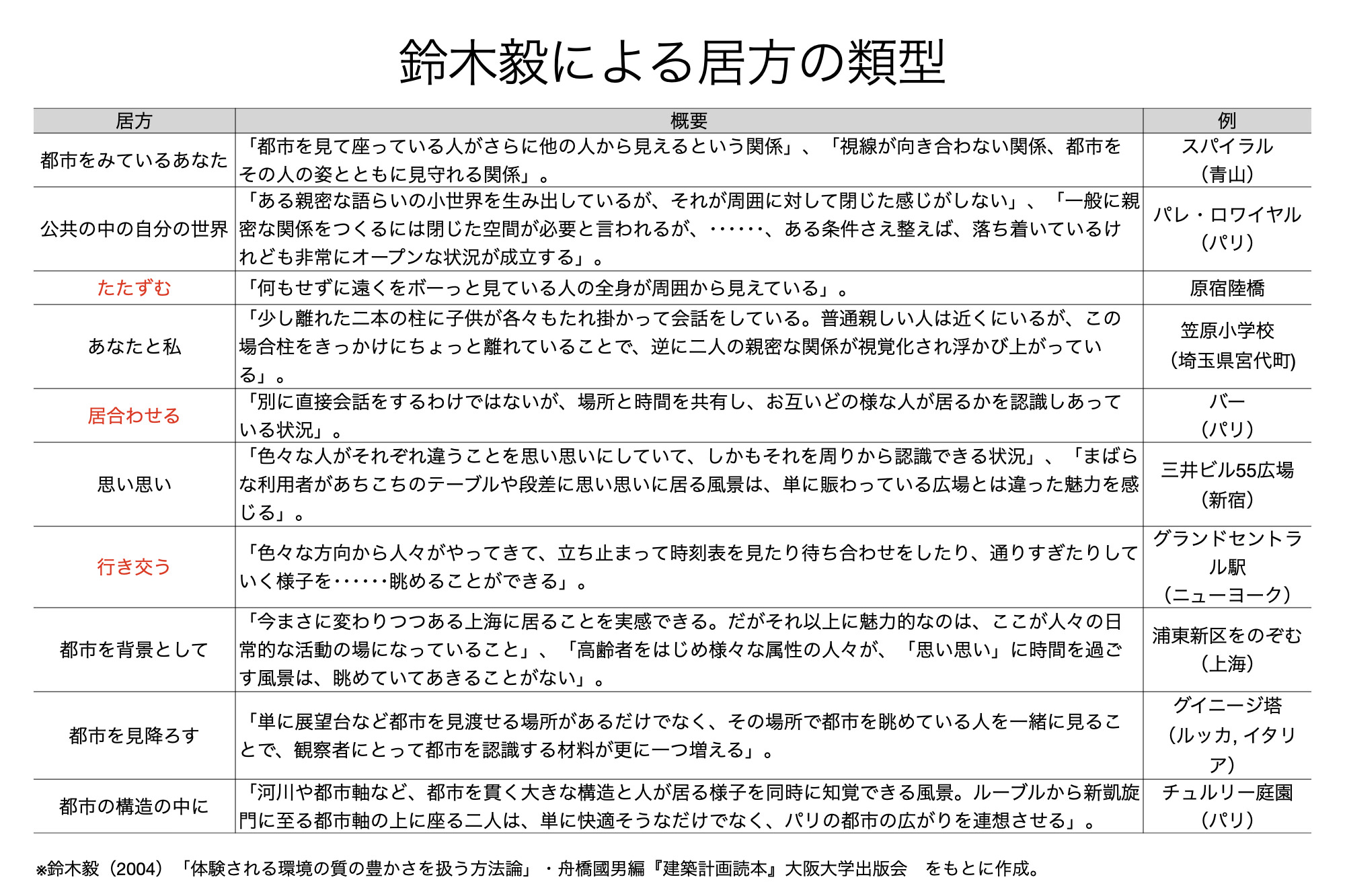

居方

鈴木毅による居方とは「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」で、「日本の都市空間に居場所が少ないと感じたこと」、「人の居る情景の豊かさを表現できないと感じたこと」という2つの問題意識から作り出された概念。居方には次の2つの特徴があるとされます。

1つ目は、親密さと対人距離の関係を扱う(けれども背景となる風景は扱われない)エドワード・ホールのプロクセミクスと*14)、「無人の風景」を扱う景観とのちょうど中間にあって、プロクセミクスと景観からは抜け落ちている「人が居る風景を扱う領域」を扱う方法論であること。

2つ目は、建築計画学が上手く扱ってこなかった「『ただ居る』『団欒』などの、何をしていると明確に言いにくい行為」も含めて、「実際にその場で体験されている、生活の場の質を扱う方法論」であること。

「また人の生活行動という点からみると、建築計画学の分野は、人々の生活行為や行動に注目し、多くの研究の蓄積がある。しかし多くは、『睡眠』や『食事』といった『行為』と空間との対応関係を問題にしており、『ただ居る』『団欒』などの、何をしていると明確に言いにくい行為はうまく扱えない。つまり『個人』の『曖昧な行為』をも含んだ、人が実際に場所に居る時の様子をきちんと分析する手法、言い換えれば、実際にその場で体験されている、生活の場の質を扱う方法論が十分確立していないのである。」(鈴木毅, 2004)

鈴木毅(2004)では、10の居方があげられています。

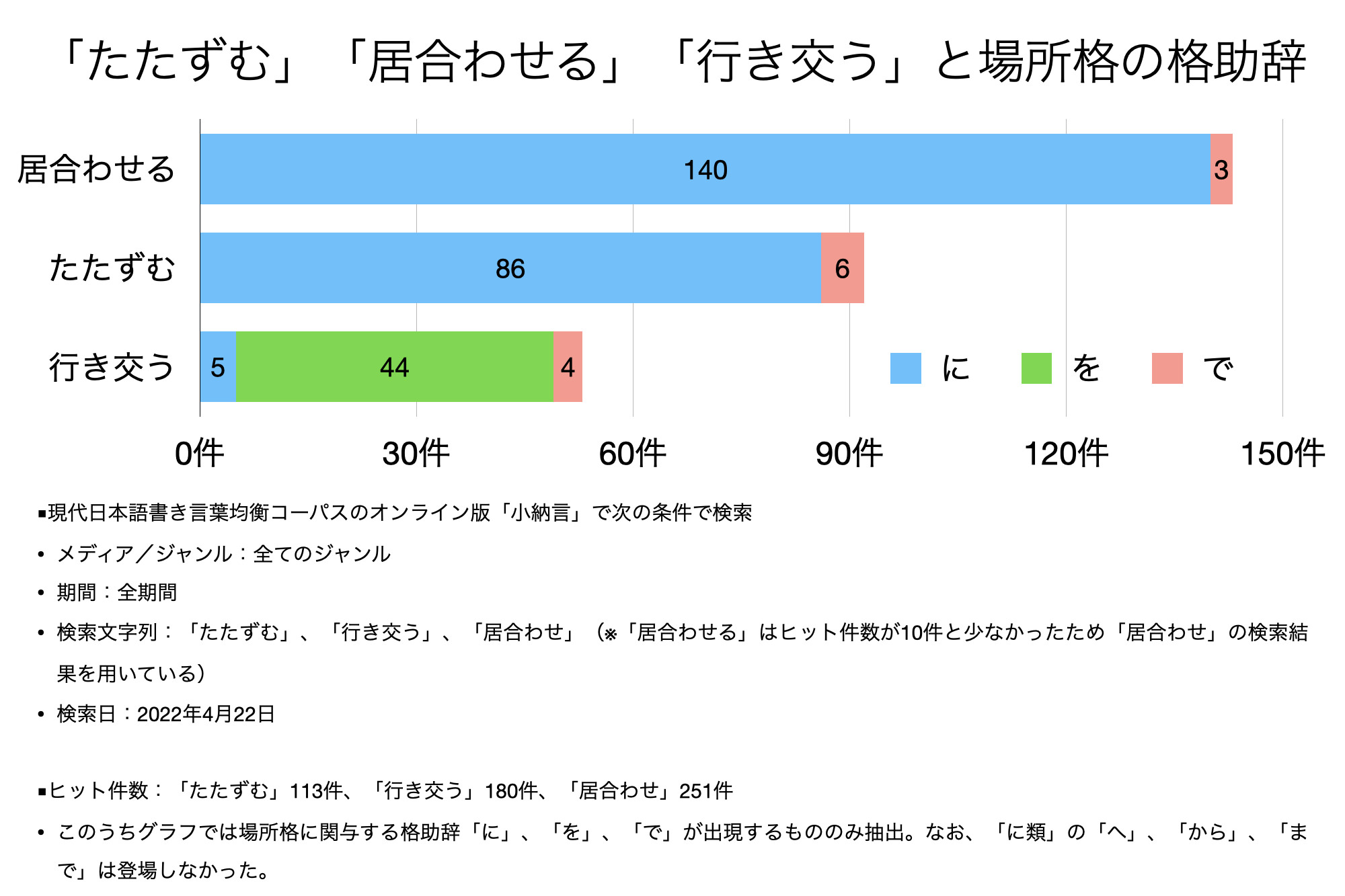

「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」

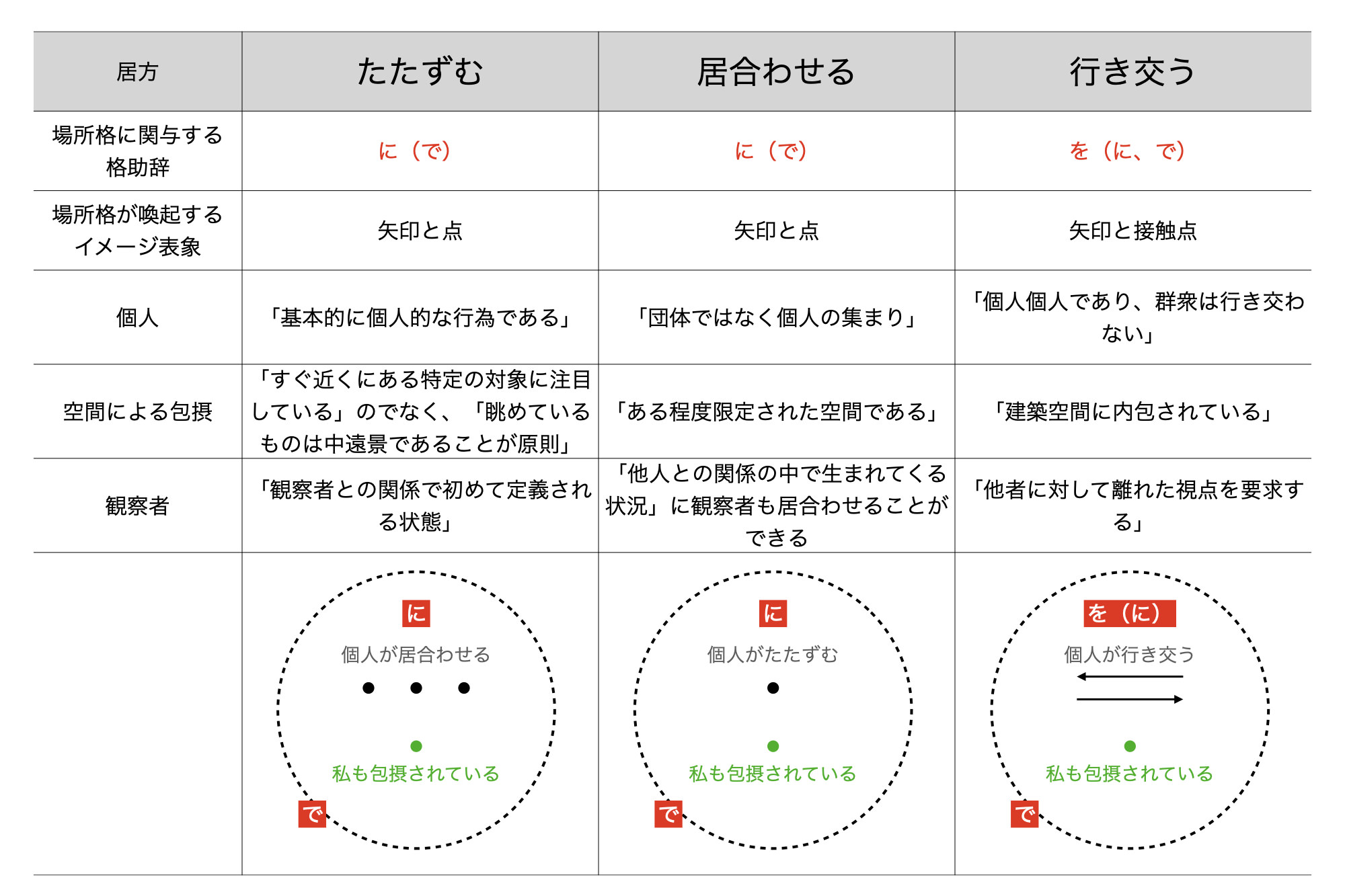

10の居方のうち、浅利誠の議論と接続させた考察を行うため、以下では動詞で表現されている「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」の3つに注目します*15)。それぞれの居方は次のように説明されています。

■「たたずむ」

「辞書には何もしないで立っている状況とあるが、それだけではなく、何もせずに遠くをボーっと見ている人の全身が周囲から見えている時に、はじめてたたずむといいやすいように思う。つまり『たたずむ』とは、動詞でありながら、観察者との関係で初めて定義される状態なのである。」(鈴木毅, 2004)

■「居合わせる」

「別に直接会話をするわけではないが、場所と時間を共有し、お互いどの様な人が居るかを認識しあっている状況。『誰かに気付かれずに居合わせる』とは言わない。カフェ、レストラン、美術館、駅など都市の公共空間における最も基本的な居方。」(鈴木毅, 2004)

■「行き交う」

「グランド・セントラル・ターミナルでは、色々な方向から人々がやってきて、立ち止まって時刻表を見たり待ち合わせをしたり、通りすぎたりしていく様子を上のカフエから眺めることができる。駅というのは色々な人が通過していく場所であると同時に、そのこと自体、いわば都市のアクティビティーを視覚化して見せる場所でもあるのだ。」(鈴木毅, 2004)

現代日本語書き言葉均衡コーパスのオンライン版「小納言」を用いると*16)、「たたずむ」と「居合わせる」は主に「に」をとること、「行き交う」は主に「を」をとることがわかります。

鈴木毅の議論をふまえれば、「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」には次の3つの共通点があります。

個人の行為である

鈴木毅(1994a)は、居方を「『行為』や『集団』でカバーできないもの」を捉えるために居方を作ったと述べていますが、次のように「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」はいずれも個人が対象とされています。

■「たたずむ」

「まず基本的に個人的な行為である。すなわちたたずむのは原則として1人である。少なくとも連れと向き合って密で積極的なコミュニケーションをしている場合は、会話という行為の方が浮び上がり、たたずむとは言わないだろう。」(鈴木毅, 1995a)■「居合わせる」

「相手について

・団体ではなく個人の集まりである

・旧知でなく他人どうしである

・その場で互いに相手を認識し合っている

・対等の立場である

・いろんな人がいる」(鈴木毅, 1994b)■「行き交う」

「「行き交う」のは個人個人であり、群衆は行き交わない。」(鈴木毅, 1995b)

※下線は引用者による

「個人的な行為である」、「団体ではなく個人の集まりである」、「群衆は行き交わない」というように、「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」はいずれも個人の行為を記述する居方です。

ある程度限定された空間で生まれる

「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」が生まれる空間について、鈴木毅は次のように指摘しています。

■「たたずむ」

「次に眺めているものは中遠景であることが原則ではないかと思う。つまり、辞書の用例にあるように夕日など何かを眺めてたたずむことはしばしばあるが、すぐ近くにある特定の対象に注目している場合は、たたずむとは言い難くなってくるのではないか。・・・・・・。彼が東京体育館を近距離で見上げていたら、それはあくまで「見ている」「見上げている」状態で、たたずむではない。たたずむ人の焦点は漠然と遠くに合っている」(鈴木毅, 1995a)■「居合わせる」

「ある程度限定された空間である

(広いところでも椅子などで限定されればよさそう。また、範囲として想像可能ならば大丈夫だ。この地球に生まれあわせてというような言い方はこれに近い)」(鈴木毅, 1994b)■「行き交う」

「「行き交う」は交差点や広場でも生じうるが、グランド・セントラル・ターミナルでは、それが建築空間に内包されていることが重要である。

劇場、舞台というより、様々な人々の人生を内包する場としての都市空間そのものと言える」(鈴木毅, 1995b)

※下線は引用者による

「ある程度限定された空間」、「建築空間に内包されている」と指摘されているように、「居合わせる」、「行き交う」はある程度包摂された空間で生じると指摘されています。

「たたずむ」については、空間に包摂されることが直接的には言及されていないものの、「すぐ近くにある特定の対象に注目している場合は、たたずむとは言い難くなってくる」、「眺めているものは中遠景であることが原則」という指摘からは、空間が閉じ過ぎておらず、同時に、中遠景に眺めるものがある程度には空間が限定されていると捉えることができます。

観察者もそこに包摂されている

鈴木毅(2004)の居方の特徴は、居方を当人だけの問題ではなく、観察者にとっての意味についても言及されていることです。

「様々な居方を検討して分かってきたことは、他人がそこに居ることの意味である。・・・・・・、ある場所に人が居るだけで、その人と直接のコンタクトがなくても、彼を見守っている者には様々な情報・認識の枠組みが提供されるのである。中でも重要なことは、ある人は、(自分自身では直接みえない)自分がその場に居る様子を、たまたま隣りにいる他者の居方から教えてもらっているという点である。つまり、他者と環境の関係は、観察者自身の環境認識の重要な材料を提供しているのである」、「言ってみれば、『あなたがそこにそう居ることは、私にとっても意味があり、あなたの環境は、私にとっての環境の一部でもある』ということになる。」(鈴木毅, 2004)

「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」に対して、観察者はどのように関わっているのかに関して、鈴木毅は次のように述べています。

■「たたずむ」

「もう1つ大切なのは、その人の全身の姿『(まさに)たたずまい』が周囲から見えている状態であることだ。言い換えれば、その人の全身が見える視点を要求する居方である。

さらに言えば、もともと、自分自身について『たたずんでいる』と言うことは少なく、たたずんでいる人を別の人が描写する時に使うことが多い言葉のように思う(本人が使う場合も、自分を外から見ている視点が存在していそうである)。」(鈴木毅, 1995a)「辞書には何もしないで立っている状況とあるが、それだけではなく、何もせずに遠くをボーっと見ている人の全身が周囲から見えている時に、はじめてたたずむといいやすいように思う。つまり「たたずむ」とは、動詞でありながら、観察者との関係で初めて定義される状態なのである。たたずむ人の周囲には違う時間が流れるように思う。」(鈴木毅, 2004)

■「居合わせる」

「「誰かに気づかれずに居合わせる」といういい方をしないことからも分かるように、これも他人との関係の中で生まれてくる状況といえます。」(鈴木毅, 2000)「パリでカフェやレストランに入るたびに感じるのは、日本のお店に比べて、何だか気持ちよく食事ができることだ。なぜなのか長年の疑問だった。原因としていろいろ思い当ることはある。旅行者である自分の浮かれた気分、インテリア、要するに料理の内容等々。

・・・・・・

要するにこれも「居方」の問題-具体的には同席している人達との関係なのだ。こういうと『そうそう、欧米のレストランは演劇的なんだよ。みんな着飾ってやってきてお互い「見る-見られる」関係があるんだよ。日本もああなりたいね』としたり顔で言う人がいそうだが、わたしが感じるのはこういう演劇的なものではなく、もっと単純に『(別に会話をするわけではないが、この人達と)ここにいっしょに居られてよかったな』という感覚である。

・・・・・・。もちろんレストランでは映画のように、同一のものに焦点が向いているわけではないが、ある時間を他人と共有できたことの(おおげさに言えば)幸せを感じるのは同様である。」(鈴木毅, 1994b)■「行き交う」

「『私は行き交った』とは言い難いことで分かるように、『行き交う』のは他者である。『たたずむ』もそうだったが、他者に対して離れた視点を要求する動詞があるようである。」(鈴木毅, 1995b)

※下線は引用者による

「自分自身について『たたずんでいる』と言うことは少なく」、「『私は行き交った』とは言い難い」と指摘されているように、「たたずむ」、「行き交う」は自分自身のこととしては記述しにくい。「観察者との関係で初めて定義される状態」、「他者に対して離れた視点を要求する動詞」というように、観察者の視点を抜きにして「たたずむ」、「行き交う」とは記述できないことを意味します。

「居合わせる」も、「「誰かに気づかれずに居合わせる」といういい方をしない」、「他人との関係の中で生まれてくる状況」と指摘されているように、自分自信だけのこととしては記述きない。このことは、「たたずむ」、「行き交う」と共通していますが、「たたずむ」、「行き交う」はその観察者がたたずんだり、行き交ったりしていないのに対して、「居合わせる」を説明する記述に「感じる」、「わたしが感じる」、「感覚である」、「幸せを感じる」というように鈴木毅自らの「感じる」が登場することから、「居合わせる」は観察者も「居合わせる」ことができるという違いがあります*17)。

このような違いはありますが、「たたずむ」、「行き交う」、「居合わせる」は他者との関係において生まれる状況であり、いずれの場合にも観察者がその状況に含まれるということ。先に「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」はある程度限定された空間で生まれると述べましたが、ここには観察者も包摂されているということになります。

人間の行動の記述

「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」はいずれも個人の行為であり、ある程度限定された生まれること、そして、そこには観察者も包摂されているという共通点があることを見てきました。

浅利誠は、格助辞が喚起するイメージ表象は「大きな円」と「小さな円」の二重構造になっており、このうち、「大きな円」は「で」による限定であると述べていました。これと居方の議論をふまえれば、人間の行動を観察して記述する場合、観察者も「で」による「大きな円」に包摂されていなければ、記述し得ない動詞があると考えることができます。

先に、筆者はかつての行動観察調査において「で」をとる動詞でしか人間の行動を記述できなかったことを振り返りましたが、その原因は、観察者である筆者がそこに包摂されているという視点をもち得ず、顕微鏡や望遠鏡で覗くようなかたちで行動を観察していたからだと言えます*18)。

観察者がそこに包摂されていることによって初めて、ある種の動詞が記述可能になるということ。改めて、浅利誠による動詞の分類に注目したいと思います。

浅利誠は、「に」をとる動詞を、「現前動詞」、「滞留動詞」、「方向関与移動動詞」の3つに分類していました。このうち、「現前動詞」について次のように述べられています。

「私は、『ある、いる、見える』を(ハイデガーに対する立ち位置として)『現前動詞』と呼んでいるのである。存在論で言うような意味での『ある』ではなく、『現前する/現前しない』という二項対比によって『機能する』語詞とみなしているということなのである。その限りでは、私の意見では、『ある、いる、見える』は『同形の機能』を持つカテゴリーの動詞なのである。鈴木朖のように、『ある、いる、見える』を形容詞とみなすことも可能であると考える。さらに一歩進めると、『ある』と『滞在する(住む、留まる、残留するなど)』とは非常に近い語詞であると私は思う(実はハイデガーにおいてもそうである)。・・・・・・。私は、ヨーロッパ語との根本的な非対称を考慮の上、日本語の『ある』を、動詞とみなす場合には、『存在の動詞』とは呼ばずに、『現前(と不在の)動詞』と呼ぶことにしているのである。」(浅利誠, 2017)

「現前動詞」において「現前する/現前しない」が問題になるのは、誰にとっての現前なのか。それは、観察者にとっての現前であり、「現前動詞」とは観察者の視点があってはじめて記述可能になる状態ということになります。そして、これは滞留動詞」に近い語詞であること。

「現前動詞」の1つにあげられている「いる」について、批評家の小浜逸郎(2018)は、次のように述べています。

「筆者の考えでは、『いる』は、その語られている状況に自分自身がひそかに参入して、その状況と『私』とが親しく居合わせていることを表しています。『私』はその状況に(多くの場合、ただ観念的に)ともに出会っているので、『いる』と語り出すことによって、その状況を、『いまここ』にある自分の身体に引き寄せているのです。」(小浜逸郎, 2018)*19)

「いる」は「その状況と『私』とが親しく居合わせていること」を表すという指摘は、ここで議論してきた、観察者も包摂されているということにつながります。

「に」をとるもう1つの動詞の類型として、浅利誠は「方向関与移動動詞」をあげていますが、「方向関与移動動詞」もまた観察者の視点を抜きには記述することができません。日本語学者の森田良行(2006)は次のように指摘しています。

「日本語では、たとえば誰かが走っている様を述べるとき、英語などに見られる『彼は向うへ走る。』とか『彼は遠くへ走る。』のような傍観者的とらえ方をしない。自己の視点を基点にして、『彼は走って行く。/走って来る。』と話者側から遠ざかるのか接近しているのかを、話者自身の目を通して叙述していく。」(森田良行, 2006)

この指摘をふまえれば、「方向関与移動動詞」の方向とは、観察者との関係によって決まる方向ということになります。

このように見てくると、人間の行動を観察し記述するという場面において、浅利誠が「に」をとる動詞としてあげている「現前動詞」、「滞留動詞」、「方向関与移動動詞」は、いずれも観察者もそこに包摂されているという視点をもってはじめて記述可能と考えることができます。

これに対して、「を」をとる「方向非関与移動動詞」は、観察者との視点によって決まる方向をもっていない。そうすると、「を」をとる「行き交う」はなぜ観察者の視点を要求するのかという新たな疑問が生じます。この点については、「行き交う」が「人や車などが往き来をする」*20)というように、「行く/来る」の両方の方向をあわせもっており、この方向が観察者によって観察されるため、「行き交う」が「に」をとる場合もあるのではないかと考えています*21)。そして、「行き交う」という記述が成立するためには、観察者が「離れた視点」をもって「行く/来る」の両方の方向を観察できること(空間として「離れた視点」をもてるような位置があること)で、それゆえ、「行き交う」と記述しやすいのは、ある程度の広さをもった空間を上から見下ろしたり、距離を置いて眺めたりする時だと言えます。

観察者もそこに包摂されているという視点をもってはじめて記述可能な状態があること。これは、「人の居る情景の豊かさを表現」(鈴木毅, 2004)するうえで重要なポイント。そして、居られる場所としてしつらえられている居場所を、機能主義ではないかたちで捉えるための手がかりも、ここにあるのではないかと考えています。

■注

- 1)浅利誠(2008)では「格助詞」と表記されている。

- 2)9つの格助辞から「の」、「が」、「と」の3つが除外されているのは、「『の』は、『動詞ではなく名詞に随伴する』という意味で、『場所格』の体系には関与的ではない、と見なしても不都合が生じない」、「が」と「と」は「『場所格』には『関与的でない』と見なしうる」という理由からである(浅利誠, 2017)。

- 3)以下、本稿では「に類」を「に」と表記する。

- 4)公園「で」座る、公園「で」歩くという例のように、「に」と「を」をとる動詞が「で」をとる場合もあるが、「で」をとる場合は、「に」と「を」をとる場合よりも公園が強調されている。この点については、後にみる「で」が限定という機能を有していることに関わっている。その一方、「で」をとる動詞が「に」や「を」をとることはない。ここでの議論のポイントは、ある限られた動詞しか「に」と「を」をとらず、圧倒的多数の動詞が「で」をとるということである。

- 5)イメージ表象について、浅利誠(2017)は「これらのイメージ表象は、発話者の頭の中にしか存在しないものであり、客観的に(外在的に)存在するものではない。その点では、『ティマイオス』(プラトン)の「コーラKhôra」(あるいは道元の「古鏡」)を通して思念される空間表象の在り方に近似していると言えるだろう」と指摘している。なお、浅利誠が場所格のシステムに関与する格助辞が喚起するイメージ表象を「矢印と点」、「矢印と接触点」、「円による包摂」の3つに分類する際には、西田幾多郎が以下のように個物(物)と場所の関係を「点(個物)」と「円(場所)」の形象で押さえていることをふまえたうえで、「『を』を三つの類型の中の一つとして独立させるという操作」(浅利誠, 2017)が行われている。「我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ、一つの点ではなくして一つの円でなければならぬ、物ではなく場所でなければならぬ。」(上田閑照(1987)所収の西田幾多郎「私と汝」より)。

- 6)浅利誠(2008)では、格助詞(格助辞)が「で」、「を」、「の」を除く「その他すべて(が、に、へ、と、より、から、まで)」の3つに分類されているが、本稿では浅利誠(2017)の分類にあわせて、「の」を除く「その他すべて」を「に類」に置き換えて捉えている。

- 7)浅利誠が「に」の弁別特徴「分離」と表現していることに対して、山本哲士(2011)は次のように指摘している。「浅利は「分離」といってしまうのだが、それは括弧にいれておきたい、述語的非分離の助詞であるからだ。また、「空間性」という語も「場所」と切り替えたい」。

- 8)浅利誠(2008)では、「範列が三つ以上のケース」が「一般的なケース」、「範列が二つのケース」が「特殊なケース」として説明されているが、「『二つ以上』とは言っても、現実的には、『三つ以上』という規定で語りうるケースが大半であり、『二つ』のケースは、いわば特殊ケースとみなした方が文法規則の定義としてははるかにすっきりするだろう」(浅利誠, 2008)と指摘されているため、本稿では「範列が三つ以上のケース」のみを紹介している。

- 9)浅利誠(2017)は、西田幾多郎が場所を「に於いて」という表現を通して考えたことについて、「に於いて」に対応する格助辞は「にて」であり、「現代日本語では、『にて』は、ほぼ『で』に当たると言える」と指摘している。

- 10)「小さな円」の内部におけるイメージ表象については次のように指摘されている。「次に問題になるのが円周内の小円の内部における、場所と動詞とが織りなす空間表象である。この空間表象は、次の三つの類型に分類されるだろう。小さな円のなかの『空間表象』の三類型のことである。第一類型が『で』の類型であり、第二類型が『を』の類型であり、第三類型が『その他すべて(ただしノを除く)』の類型である」(浅利誠, 2008)。

- 11)アンケート調査やインタビュー調査で、「どこ『で』〜をしますか?」という尋ね方がされることがあるが、「どこ『で』」という尋ね方自体が、「に」と「を」とる動詞を捉えそこねてしまう恐れがあるとも言える。

- 12)より正確に記述すれば「公園『で』椅子『に』座る」となり、浅利誠が指摘するように《に・で》の二重構造になっていることがわかる。

- 13)本稿では、居方について特に明記しない場合は鈴木毅(2004)に基づく。

- 14)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止対策として、日本で広く使われるようになったソーシャル・ディスタンス(Social Distance)という表現は、エドワード・ホールがプロクセミクス(Proxemics)としてあげている4つの対人距離の1つである。なお、感染防止対策として日本語ではソーシャル・ディスタンス(Social Distance)という名詞として表現されているが、英語ではソーシャル・ディスタンシング(Social Distancing)と「距離をとること」という動名詞で表現される。

- 15)以下では、居方をイメージしてもらうための参考として、筆者が撮影した写真を掲載している。写真は鈴木毅の議論を参考にして選定したものである。

- 16)現代日本語書き言葉均衡コーパスは、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所と文部科学省科学研究費特定領域研究「日本語コーパス」プロジェクトが共同で開発したコーパス。2012年3月現在、以下の11ジャンルの合計約1億500万語が対象とされている。( )内はそれぞれのデータの発行年、サンプル数、句読点・記号を除いた推定語数。各ジャンルについて無作為にサンプルが抽出されている。○書籍(1971~2005年、22,058件、約6,270万語)、○雑誌(2001~2005年、1,996件、約440万語)、○新聞(2001~2005年、1,473件、約140万語)、○白書(1976~2005年、1,500件、約490万語)、○教科書(2005~2007年、412件、約90万語)、○広報紙(2008年、354件、約380万語)、○Yahoo!知恵袋(2005年、91,445件、約1,030万語)、○Yahoo!ブログ(2008年、52,680件、約1,020万語)、○韻文(1980~2005年、252件、約20万語)、○法律(1976~2005年、346件、約110万語)、○国会会議録(1976~2005年、159件、約510万語)。本稿では、現代日本語書き言葉均衡コーパスのオンライ版である「小納言」を用いた。

- 17)「居合わせる」が他の9つの居方と異なり、観察者である私自身のことも記述できることに関しては、こちらの記事も参照。

- 18)このように考えると、調査者が現地を訪れることなく、撮影した写真や動画に写った人々の行動を後から読み取る手法でも、観察者がそこに包摂されるという視点を持ち得ない可能性がある。

- 19)小浜逸郎の書籍は、鈴木毅氏からの紹介である。

- 20)『スーパー大辞林3.0』(2008)の「ゆきかう(行(き)交う・往き交う)」の項目より。

- 21)鈴木毅(1995b)は「群衆は行き交わない」と指摘していたが、これは群衆は同一の方向にしか移動しないから、言い換えれば、「行く/来る」の両方の方向が観察されないからだと考えることができる。

■参考文献

- 浅利誠(2008)『日本語と日本思想:本居宣長・西田幾多郎・三上章・柄谷行人』藤原書店

- 浅利誠(2017)『非対称の文法:「他者」としての日本語』文化科学高等研究院出版局

- 上田閑照編(1987)『西田幾多郎哲学論集 I 場所・私と汝 他六篇』岩波文庫

- 小浜逸郎(2018)『日本語は哲学する言語である』徳間書店

- 鈴木毅(1994a)「居方という現象:「行為」「集団」から抜け落ちるもの(人の「居方」からの環境デザイン3)」・『建築技術』1994年2月号

- 鈴木毅(1994b)「「居合わせる」ということ」(人の「居方」からの環境デザイン5)」・『建築技術』1994年6月号

- 鈴木毅(1995a)「たたずむ人々(人の「居方」からの環境デザイン10)」・『建築技術』1995年4月号

- 鈴木毅(1995b)「都市を映し出すパブリック・スペース(人の「居方」からの環境デザイン13)」・『建築技術』1995年12月号

- 鈴木毅(2000)「人の「居方」からの環境デザインの試み」・住環境研究所 JKKハウジング大学校編『JKKハウジング大学校講義録I』小学館スクウェア

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 森田良行(2006)『話者の視点がつくる日本語』ひつじ書房

- 山本哲士(2011)『哲学する日本:非分離/述語制/場所/非自己』文化科学高等研究院出版局

(更新:2022年7月4日)