人間・環境関係を捉える3つの立場

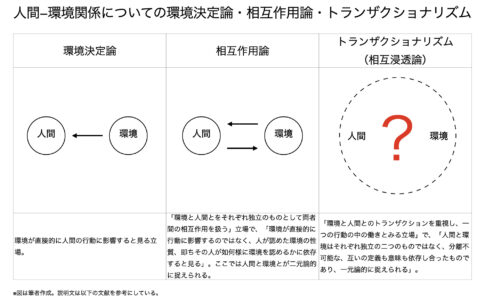

建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野においては、人間と環境との関係をどう捉えるかが重要なテーマになってきました*1)。人間と環境の関係を捉える立場として、環境決定論、相互作用論(Intaractionalism)、トランザクショナリズム(相互浸透論/Transactionalism)の3つがあるとされています。建築学者の舟橋國男(2004)によれば、それぞれの立場は次のように整理することができます。

- 環境決定論:環境が直接的に人間の行動に影響すると見る立場。しかし、「人間の能動的な創造性を尊び自由を希求する価値意識から、決定論一般に対する嫌悪は根強い」。

- 相互作用論:「環境と人間とをそれぞれ独立のものとして両者間の相互作用を扱う」立場で、「環境が直接的に行動に影響するのではなく、人が認めた環境の性質、即ちその人が如何様に環境を認めるかに依存すると見る」。ここでは人間と環境とが二元論的に捉えられる。

- トランザクショナリズム:「環境と人間とのトランザクションを重視し、一つの行動の中の働きとみる立場」で、「人間と環境はそれぞれ独立の二つのものではなく、分離不可能な、互いの定義も意味も依存し合ったものであり、一元論的に捉えられる」。

環境が直接的に人間の行動に影響するとみる環境決定論、人間と環境との相互作用により(人間と環境との関数として)行動が生まれるという相互作用論に対して、トランザクショナリズムは捉えるのが難しいと感じます。その難しさは、人間と環境とを「一元論的」に捉えることの難しさに起因します。

舟橋國男(2010)も、建築計画学・都市計画分野で「トランザクション」もしくは「相互浸透(論)」の観点を謳う論文の内容を分析して次のように指摘しています。これらの論文は「人間と物理的環境との関係性を論じたもの」と「人間間の関係性を論じたもの」の2つにグループに分けられ、「いずれの論文にも随所に見られる『相互関係』『相互連関』『相互交流』等の記述は、『人間』と『環境』という二元論的把握を含意している虞があり、それぞれがそれぞれを前提として分離不可能な統一体であるという『トランザクション』の本質的観念とはどのように関わるのか、必ずしも明確ではない場合が多い」。

このようにトランザクショナリズムを捉えるのは難しいですが、舟橋國男(2010)が次のように指摘するように、トランザクショナリズムを導入することは建築計画学に新たな視点をもたらすものと考えることができます。

「既往の建築計画学がトランザクショナリズムの観点を持つとき、前述したその特質から、少なくとも以下の3点に亘る影響を受けるであろう。

①人間と環境との一体となったトランザクションを強調することから、潜在的な決定論や相互作用論的な見方に比して、建築に対する利用者等の能動的な働きかけ(物理的なものに限らず意味付けや再解釈なども含め)の側面が重視され、②建築と人間との関わりについて、時間的な要因・変化過程の側面が追求され、③法則性の定位と予測・制御の側面から記述・理解への強調への、一連の変化がみられるであろうと思われる。」(舟橋國男, 2010)

これまでも、トランザクショナリズムを捉えるためのいくつかの試みを行ってきましたが、最近、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」はどこにあるのだろうかと考えるようになりました。そして、これがトランザクショナリズムを捉えるための手掛かりになるのではないかと考えるようになりました。以下は、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」の視点からトランザクショナリズムを捉えるための1つの試みです。

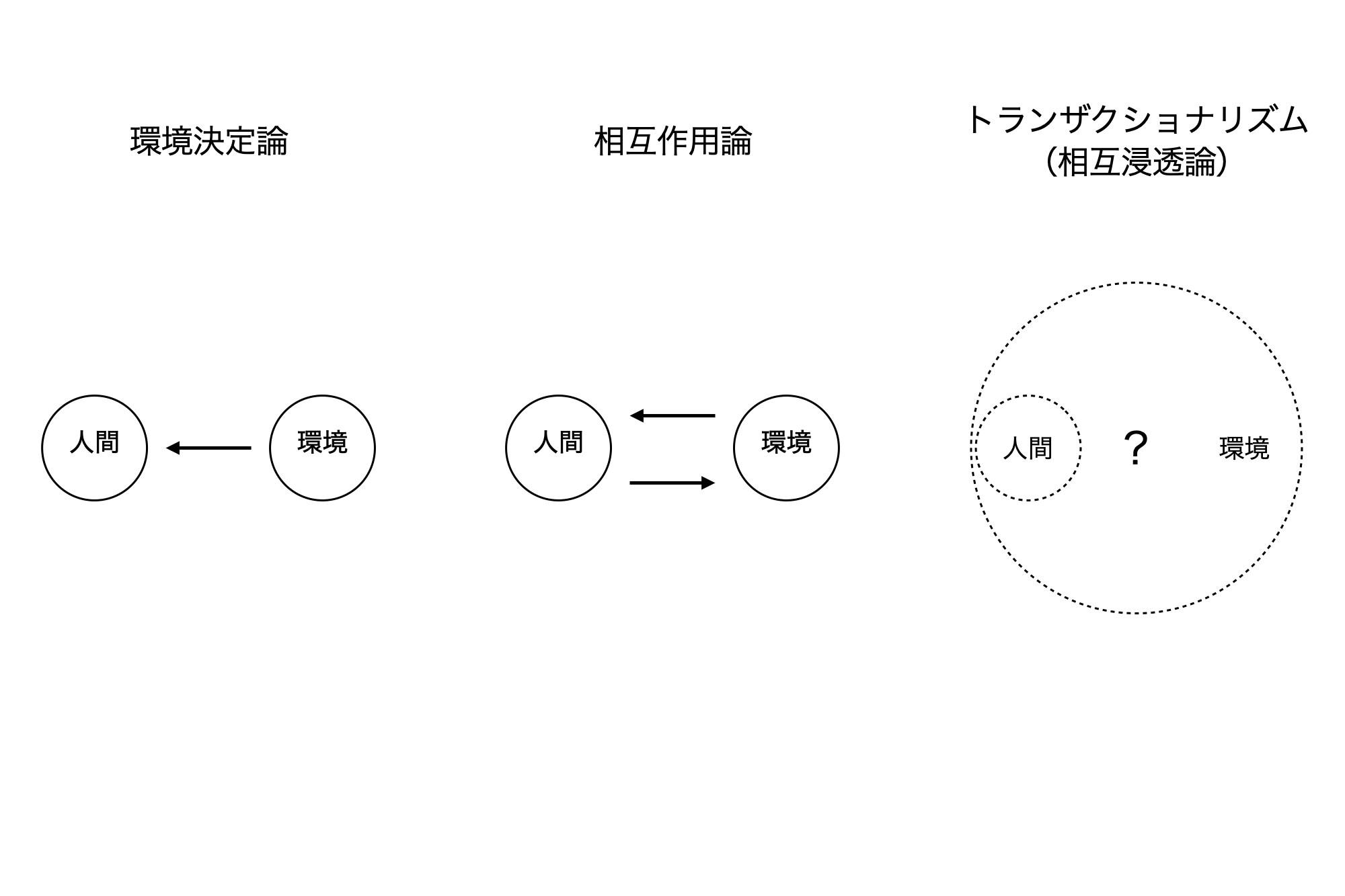

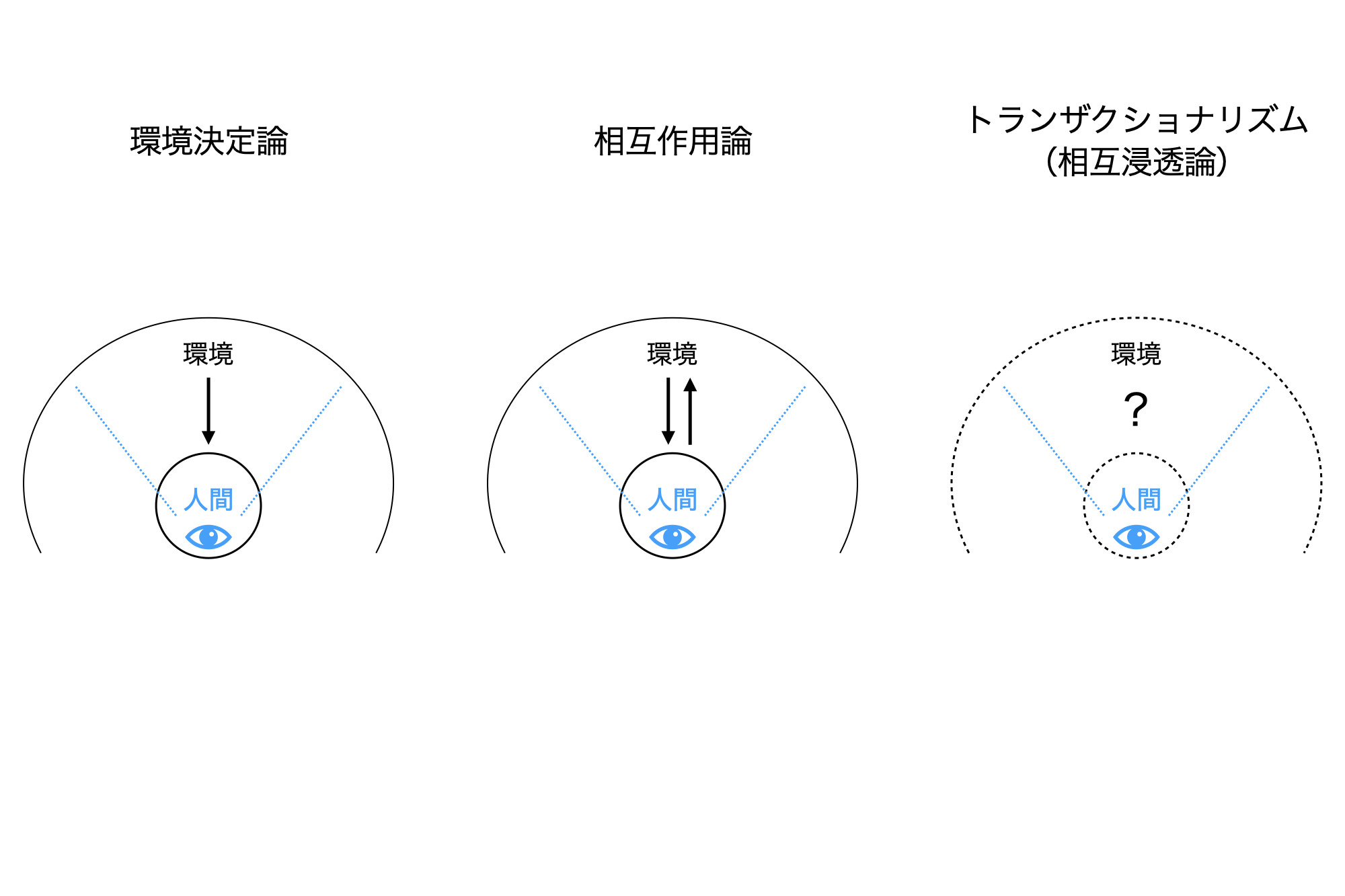

人間・環境関係の図的表現における視点

人間・環境関係を捉える3つの立場を図として表現しようとする時、まず思い浮かぶのは次のような図。環境決定論は環境から人間への矢印、相互作用論は環境から人間への、同時に、人間から環境への矢印を図として表現できます。これに対して、人間と環境とを「一元論的」に捉えるトランザクショナリズムはこのような矢印としては表現しにくい。

この記事では、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」に注目していました。上にあげた図では、この視点は人間と環境との関係を外から眺める位置にあると言うことができます。

ここで考えたいのは、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」には、外から眺める位置以外の可能性があるのではないかということ。日本語に関する次の議論に注目したいと思います。

日本語学者の森田良行(1998)は、日本語には「常に己との関係で自分を取り巻く対象を把握する」という特徴があり、それを「爬虫類型」と表現しています。

「そこで、話を『私』に戻すが、古来、日本人は話者自身を指す「私」の視点で周りの事物や人物をとらえる。常に己との関係で自分を取り巻く対象を把握する。そのような対象とは客観的な存在としての事物ではなく、あくまで自己とどのような関係にあるかによって存在の意味を持つ『私』中心の観念であったといってよい。」(森田良行, 1998)

「このように見てくると、どうも日本語の発想は、高みから下界を一気に見下ろす鳥類型というよりは、地面を這って進む爬虫類型、蛇のように前へ進みながら進行方向を適宜変えていくことの許される恣意性の高い言語ということができそうである。」(森田良行, 1998)

言語学者の金谷武洋(2019)は、川端康成の『雪国』の冒頭を例にあげて、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という文を読む時、読者も車内に座っている(読者の視点は車内にある)のに対して、これを英訳した「The train came out of the long tunnel into the snow country.」という文を読む時、読者の視点は「汽車の外、それも上方へと移動している」ことを指摘している。そして、森田良行(1998)の「鳥類型」と「爬虫類型」の分類を参照して、「英語においては、『私』と、自分を『神の視点』から眺めるもう一人の私がいる」のに対して、「日本語における話者は『虫の視点』におり、つまり状況の中に入り込んでいる」と指摘しています*2)。

「英語においては、『私』と、自分を『神の視点』から眺めるもう一人の私がいる。その、状況から引き離された高みから『I/You/He/She/They』など、全ての人称が見下ろされるのである。この客観性が、動詞活用とも深く関わる人称を議論する上での前提条件である。・・・・・・

一方、日本語における話者は『虫の視点』におり、つまり状況の中に入り込んでいる。一人称である『私』は自分には見えないから客体化することが出来ない。そもそも人称を前提とする動詞活用などもない。話者自身が見えない地平では人称論は成立しにくいのだ。聞き手との関係によって話者が『私』を『僕・俺・先生・パパ・おじさん』などと(大抵は何も言わないから、ゼロも含んで)七変化させるのも、まさに状況の中に身をおくからだ。」(金谷武洋, 2019)

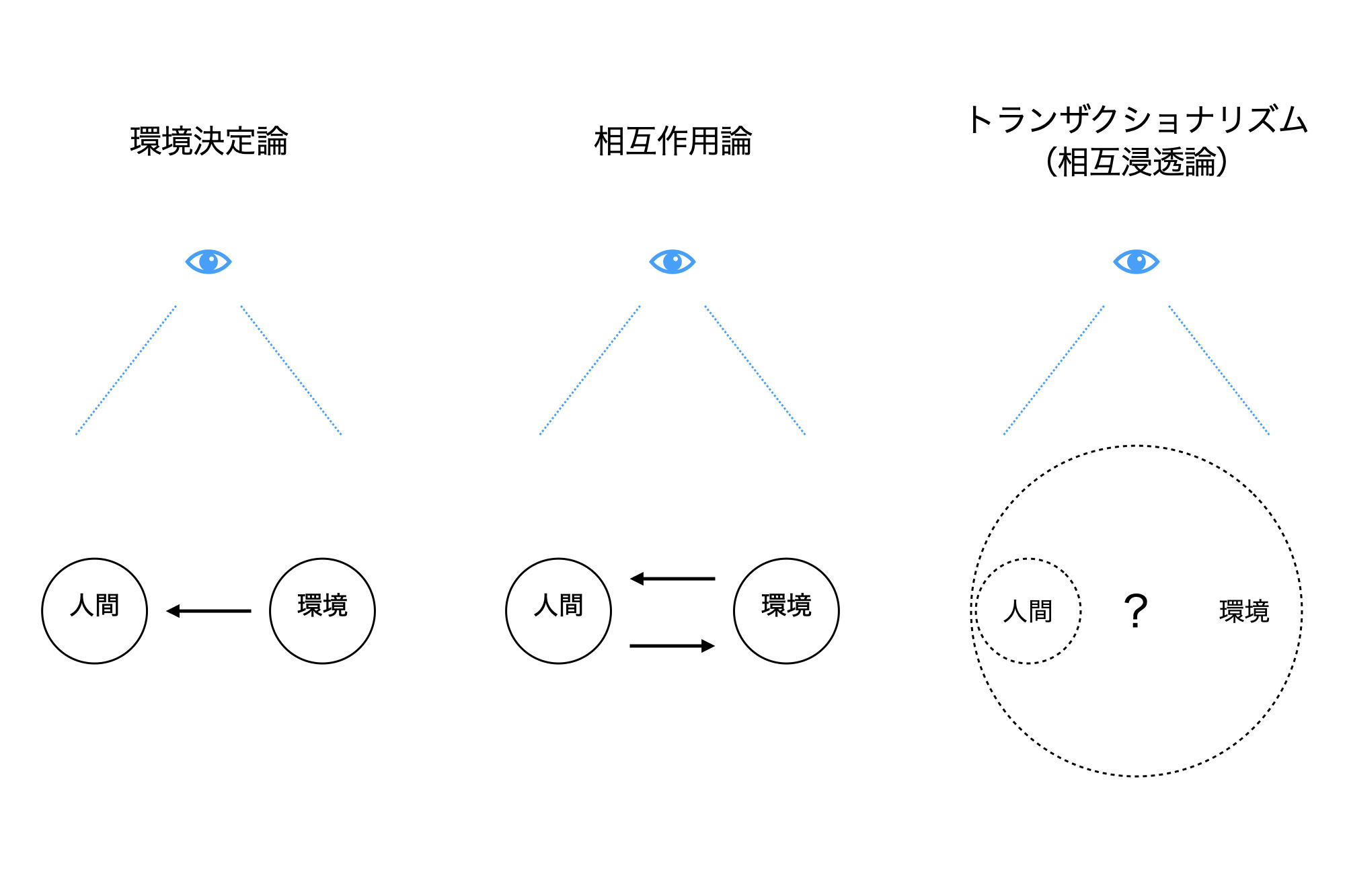

このように見てくると、「爬虫類型」、「虫の視点」という特徴をもつ日本語においては、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」は、外から人間と環境との関係を眺めるだけでなく、「状況の中に入り込んでいる」ものとしても描くことができると考えることができます。

トランザクショナリズム

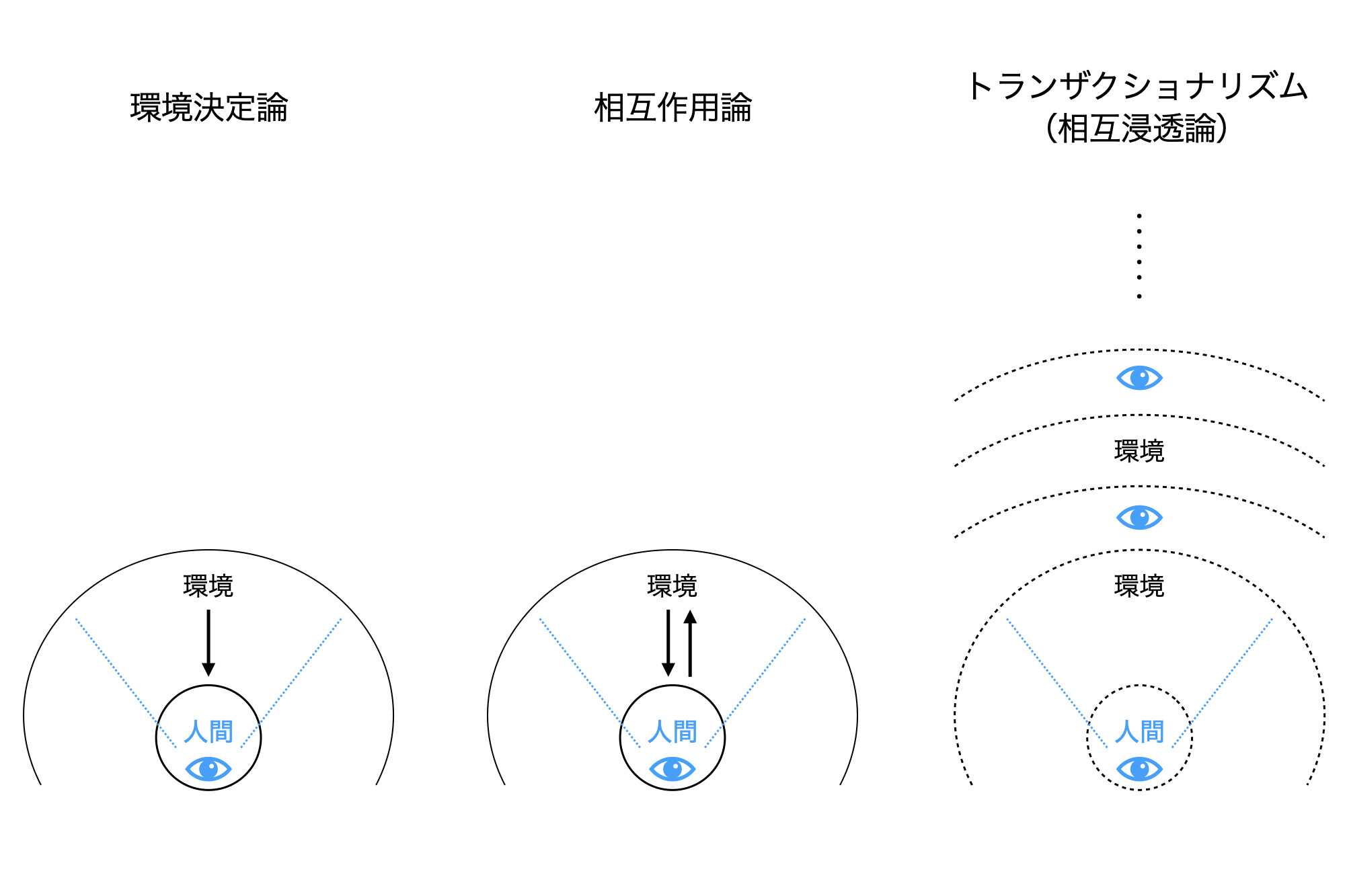

日本語では「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」が「状況の中に入り込んでいる」とすれば、人間・環境関係を捉える3つの立場は次のように、この視点が人間と環境との関係における人間の視点に重なるような図として表現できるように思います*3)。

このような図を描けば、環境決定論は環境が自らに対して一方的に迫ってくるものとして捉えることができる。それに対して相互作用論は、環境が自らに迫ってくると同時に、自らも環境に対して働きかけるようなものとして捉えることができる。

それでは、人間と環境とを「一元論的」に捉えるトランザクショナリズムはどのような図として表現でき、それが、トランザクショナリズムをどのように捉えることにつながるのか。

改めて、人間と環境とを「一元論的」に捉えるとはどのようなことかについて、舟橋國男(2004)の議論を振り返りたいと思います。舟橋國男(2004)は人間と環境とを「一元論的」に捉えたとき、その関係は次のような特徴をもつと指摘しています*4)。

「まず、人間の、環境と一体となったトランザクションを強調することから、環境に対する利用者の能動的な働きかけ(いわゆる物理的・機能的なものに限らず、意味づけや再解釈なども含め)の側面が重視される。さらに言えば、人間が環境に埋め込まれているということは、言い換えれば、人間が今ここに斯くの如く在るのはそのように在らしめている環境を意味するから、人間が環境に働きかけてこれを変えようとするのは自らに働きかけて自らを変えようとすることに他ならない。ここで変えられた何かは再び新たな働きかけを生み出すという弁証法的な関連を示すであろう。・・・・・・

次に、このような働きかけは、不断の創発的な変化を意味することから、人間−環境関係事象について、時間的な要因・変化過程の側面として主題化されよう。それは単に先験的な枠組みとしての時間ではなく、いわば生きられた時間において対象とされねばなるまい。また、いわゆる需要の発生から消滅に至る計画プロセス範囲の観点からは、環境の生成から不断の更新の全プロセスを対象とすることになろう。」(舟橋國男, 2004)

「人間が環境に働きかけてこれを変えようとするのは自らに働きかけて自らを変えようとすること」、「ここで変えられた何かは再び新たな働きかけを生み出すという弁証法的な関連を示す」。人間と環境との関係のこのような捉え方は、西田幾多郎の「逆限定」という概念が近いように思います。哲学者の池田善昭は、生物学者の福岡伸一との対談において(池田善昭・福岡伸一, 2020)、「逆限定」を次のように「包まれつつ包む」と説明しています*5)。

「池田 『逆限定』というのは、普通の考えでは、環境が樹木を限定するはずなのに、樹木のほうが逆に環境を空間の中に限定してもいるわけです。そのことが『包まれつつ包む』、すなわち西田の『逆限定』と言われます。」

「池田 『主体的に』というより、環境と生命とが互いに『逆限定』的に働き合う、つまり互いに逆に限定し(され)合っている、ということですね。」

「福岡 ・・・・・・。 『絶対無』というのも、『場所』と同じで、『逆限定』が起こっている空間ではない場所ということでいいでしょうか? 池田 はい。ただ、西田の『絶対無』と『場所』というのは、使い方は異なると思いますが。言っていることは同じです。どちらも、生命の成り立つ場所と言えるわけですよね。生命の成り立つ場所というのは、これまでお話ししてきましたように、絶対矛盾の自己同一であり、『逆限定』の世界です。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

注意が必要なのは、「包まれつつ包む」は、主語と目的語を入れ替えた能動態/受動態の関係を表現するものでなく、「主語は変えずに、『包みつつ包まれる』ということが言える」と指摘されていることです。

「福岡 やっぱり私は、西洋的な論理、ロジックというか西洋的な文章作法にとらわれすぎていて、池田先生が言われた『包みつつ包まれる』というのは、単に主語と目的語とを入れ替えて、受動態を能動態に置き換えただけだ、というふうに最初思ってしまったわけです。 つまり、『環境が樹木を包んでいる』を『樹木が環境に包まれている』と言い換えただけなのだったら、この二つの文章は同じことを言っていて、新しいことは何も言っていないことになる。

池田 うん。

福岡 中学校で習う英文法の練習問題みたいに(笑)、能動態の文を受動態の文に言い換えているだけだったら、どこが逆なんだろう、というふうに思ってしまったんですけれども、それはそうじゃなかったんですよね。 主語は変えずに、『包みつつ包まれる』ということが言える。つまり、『環境が樹木を包んでいる』と同時に『環境が樹木に包まれている』ということが言える。環境は樹木を包みつつ、逆に樹木に包まれてもいる。こうしたことに遅まきながら気づかされて、ハッといたしました。 いわゆる『歴史的自然の形成作用』での逆限定においては、主語はそのままで、包むことと包まれることの同時性が成り立つというのが、西田の主張だったわけですよね。

池田 ええ、おっしゃる通りです。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

興味深いことに、池田善昭は外から見ること、内から見ることについて次のように指摘しています。

「デカルトの『コギト』とは、先にも述べておいたが、自己の存在でさえ認識対象として外化してしまい、あくまでも物をすべて外から包み見る立場に徹することからして、西洋近代科学は、その意味でこれまで立脚地に基づく観察や実験などから客観性を『真理基準』(criterium)としながらも、結局のところ、何処までも物を外から対象として見る限りにおいて、認識主観における『主観性の原理』に過ぎなかったと言わざるを得ない。デカルトの『コギト』とは、物を一方的に『包む』だけで『包まれている』ことに気づいていないからだ。」

「実在する生命のすべては、実際、いま環境と言われるピュシスによって包まれつつ環境を包む仕組みの下にある限り、西田や福岡氏の指摘する通り、必ずや包まれているピュシスの『内から見られるもの』と考えられるべきであったのだ。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

フランス語話者に日本語を教えるという経験に基づいた日本語文法論を展開する浅利誠は、西田幾多郎に言及して次のように指摘しています。「逆限定」という用語が用いられているわけではありませんが、「包まれつつ包む」と近いことが指摘されています。

〔西田幾多郎は〕「場所が場所の底へ、意識が意識の底へ、述語的なるものが述語的なるものの底へ、無が無の底へ超越=没入していくというイメージを好んで用いているが、『円』の形象として頭に描かれている場所に関して言えば、場所が場所を包み、その包む場所がさらに場所に包まれるというふうに、場所同士の相互包摂構造をいわば空間的『深化』の方向に求めている時には、西田は、主語と述語の関係を『主語Aが述語Bに包まれ、次に、その述語Bが述語Cによって包まれることで主語Bとなり、次に、述語Cが述語Dによって包まれることで、主語Cとなり・・・・・・』という超越=深化=没入という無限系列のイメージで語っているのである。」

「西田によれば、空間的にはどこにも存在しないものとしての場所である『意識』の場所においては、円の重ね合わせがあるとされる。『底の方へ』と無限に逃れゆく形の『無の場所』(円形)の重ね合わせがあるとされる。西田は、私の見るところでは、道元の『古鏡』(『正法眼蔵』第十九)を念頭においているはずである。西田の『場所』のイメージは、対象物としては存在しない『古鏡』(プラトンのコーラに近似した鏡面としての場所)のイメージであると私は思う。いずれにせよ、西田は、一種の『深淵化=入れ子化』(mise en abyme)の構造、円の重なりの多重構造をイメージしているに違いない。」(浅利誠, 2008)※引用文からは脚注は除外している。

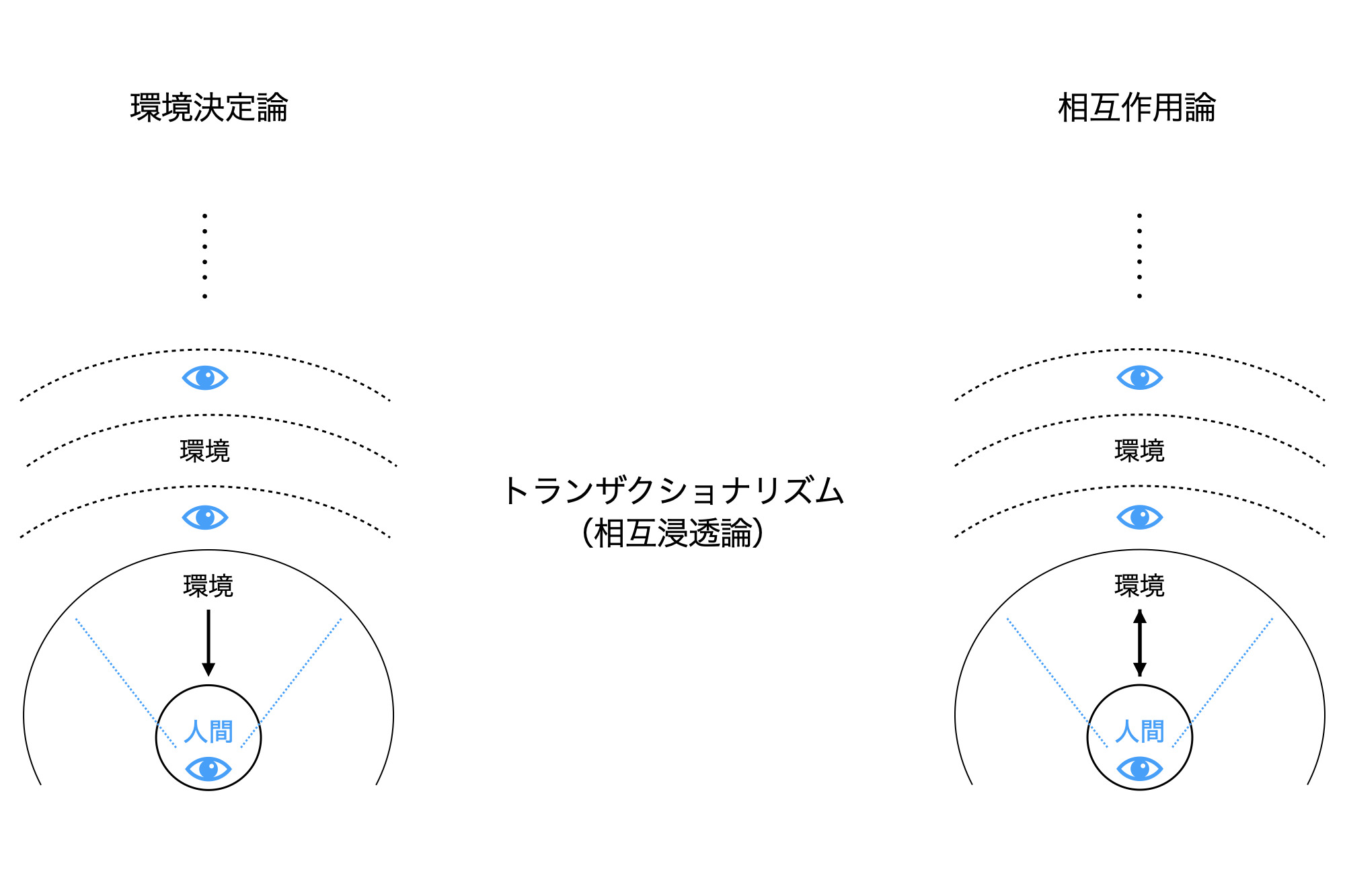

以上の議論をふまえ、人間と環境との「一元論的」な関係というものを、「逆限定」、つまり、「包まれつつ包む」と捉えれば、トランザクショナリズムは次のように、人間と環境とが無限の「入れ子」として関係しあっている図として表現できるように思います。

環境決定論・相互作用論

人間・環境関係を捉える3つの立場のうち、環境決定論と相互作用論は人間と環境とをそれぞれ独立したものとして、「二元論的」に捉える立場でした。けれども、日本語には話者の視点が「状況の中に入り込んでいる」という特徴があり、それゆえ、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」が、捉えようとする人間の視点に重なり得るとすれば、既に人間は環境とは独立したものとは捉え得ないということになります。

このような視点から考える限り、環境決定論でも相互作用論でも、人間と環境とを「一元論的」に捉えるトランザクショナリズムの影響を受けているということになり、トランザクショナリズムの影響下にある人間と環境との関係を、「パラパラ漫画」のページをくる手を止めるようにして時間を止めて注視すれば*6)、人間が環境から影響を受けるという断面(環境決定論)と、人間が環境から影響を受け、同時に、人間が環境に働きかけているという断面(相互作用論)が析出されてくるということかもしれません。

「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」に注目して、トランザクショナリズムについて考察してきました。

トランザクショナリズムを捉えるのは難しく、舟橋國男(2010)がトランザクショナリズムの立場を謳う論文の中にも人間と環境との関係を「二元論的」に捉える論文があることを指摘していたように、相互作用論とトランザクショナリズムとはしばしば混同されることがあります。この背景には、日本語の「爬虫類型」、「虫の視点」という「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」が、捉えようとする人間の視点に重なり得るという特徴があり、そうであるにも関わらず(あるいは、無意識にそのような視点をとっているにも関わらず)、人間や環境という用語を用いて議論しなければならないという状況があると思います。

それゆえ、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」がどこにあるのかに意識的になることが重要であり、視点に意識的であることで人間と環境との関係の新たな側面が記述可能になると考えています*7)。さらに、ここで議論してきたことを逆に考えれば、「鳥類型」、「神の視点」の特徴をもつ、例えば英語を母語とする人が考察する場合には、相互作用論とトランザクショナリズムとを混同するというような状況は生まれにくいのかもしれないという可能性も考えることができます*8)。

■注

- 1)これが重要なテーマになるのは、人間と環境の関係をどう捉えるかによって、生み出される建物や都市空間の質は大きく変わるからである。例えば、鈴木毅(2004)は次のように指摘している。「人間をどの様な存在と捉えてモデル化するかによって、生み出される環境の質は大きく変わる。人間をつまらないモデルで捉えると、建物や都市空間はつまらないものになる。」

- 2)金谷武洋(2019)による「神の視点」と「虫の視点」の分類は、森田良行(1998)の「鳥類型」と「爬虫類型」の分類を参照したものだが、「鳥は動くが、英語等の話者の視点はむしろ不動である。地上の出来事を上空から見下ろす話者の視線と意識は、全知全能の父なる神のイメージである」、「印象として蛇の動きは素早いが、虫はゆったりと動くし、回りの環境に対してより受身である」などの理由から「神の視点」と「虫の視点」という表現が用いられている。

- 3)厳密には、この図自体を描いている本記事の筆者、この図自体を眺めている本記事の読者の視点は、「鳥類型」、「神の視点」として外部にあることになる。

- 4)人間と環境という用語を用いること自体が、両者を独立した「二元論的」なものとして捉えていることの現れであり、この時点で既に「一元論的」とは言えない。しかし、「人間-環境」、「人間・環境」という表記方法も含めて、何らかのかたちで人間、環境という用語を用いずに議論することは困難であるため、ここでは人間、環境という用語を用いて議論を進めることとする。

- 5)池田善昭と福岡伸一との対談では、「逆限定」が「絶対矛盾的自己同一」、「あいだ」、「場所」という西田幾多郎の用語に言い換えられている(池田善昭・福岡伸一, 2020)。

- 6)福岡伸一は、池田善昭との対談において、「近代科学、特に生物学のこれまでの歩みとは、まさに時間が消されてきた歴史と言ってもよいと思います」と述べ、「そこでは生命現象を、止まった時間、空間化された時間の中で、言わば『パラパラ漫画』のようにしてしか見てこなかった」と指摘している(池田善昭・福岡伸一, 2020)。

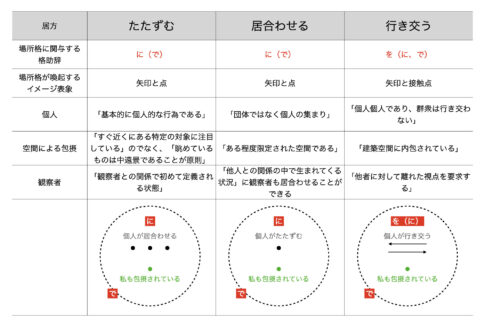

- 7)この例として、建築学者の鈴木毅による「居方」をあげることができる。詳細はこちらの記事を参照。

- 8)もちろん、英語では、「人間と環境との関係を捉えようとしている者の視点」が、捉えようとしている人間の視点に重ならないというわけではなく、例えば、心理学者のジェームズ・ギブソンの生態幾何学は、そのような視点から人間と環境の関係を捉えようとするものだと言える。

■参考文献

- 浅利誠(2008)『日本語と日本思想:本居宣長・西田幾多郎・三上章・柄谷行人』藤原書店

- 池田善昭 福岡伸一(2020)『福岡伸一、西田哲学を読む:生命をめぐる思索の旅』小学館新書

- 金谷武洋(2019)『述語制言語の日本語と日本文化』文化科学高等研究院出版局

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 舟橋國男(2004)「トランザクショナリズムと建築計画学」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 舟橋國男(2010)「建築学における「トランザクショナリズム」を巡る一考察」・『MERA Journal』第26号

- 森田良行(1998)『日本人の発想、日本語の表現』中公新書