精神分析医の北山修が編集した書籍『共視論:母子像の心理学』(講談社, 2005年)を読みました。浮世絵には蛍、花火、しゃぼん玉など「同じ対象を共に眺めているように見える母子像が頻繁に登場する」。北山修(2005)は、「同じ対象を共に眺めている」ような関係を「共視」と呼んでいます*1)。

「最初、これには絵のなかに登場する人物の顔を全部見せようとする作画上の理由があるのかと思ったが、この構図は、母子の他にも成人のカップルや物見遊山の群集、あるいは動物たちを描く絵にも盛んに登場し、さらには顔を見せない後ろ姿の母子も多く見られる。絵師は『同じものを眺める姿』の構図を大衆のニードを照らし返すようにして量産しており、その二人の在り方は、絵のなかだけではない、日常的な人間関係の在り方に通じるものがあるのではないかと考えた。そこで私は、この二人の姿に『共に眺めること(Viewing Together)』あるいは『共視』という名前をつけて、以下のような関心をもつようになったのである。」(北山修, 2005)

『共視論:母子像の心理学』を読み、建築学者・鈴木毅による「居方」(いかた)の議論を思い起こしました。居方と共視は別の概念ですが、共視の議論を参照することで、居方を新たな視点から理解できるように思いました。

居方における他者

居方

居方とは「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」。鈴木毅によれば、建築計画学は人間と環境との関係について多くの知見を蓄積してきたものの、その多くは集団で行われる行為や、睡眠や食事などの明確な行為を扱うもので、「『個人』の『曖昧な行為』をも含んだ、人が実際に場所に居る時の様子をきちんと分析する手法、言い換えれば、実際にその場で体験されている、生活の場の質を扱う方法論が十分確立していない」。このような問題意識から作られたのが居方で、鈴木毅は、自身が撮影した写真や動画、写真集や映画から収集したシーンを整理し、「都市をみているあなた」、「公共の中の自分の世界」、「たたずむ」、「あなたと私」、「居合わせる」、「思い思い」、「行き交う」、「都市を背景として」、「都市を見降ろす」、「都市の構造の中に」という10の居方をあげています(鈴木毅, 2004)*2)。

他者を後ろから見守る

鈴木毅が撮影した居方の写真には、他者を後ろから撮影した写真が多いという特徴があります*3)。

他者を後ろから撮影することについて、鈴木毅は、そもそも他者を正面から撮影するのは難しいという理由と同時に、積極的な意味として次のように指摘しています。

「通常、行動と空間の対応を研究するときは、平面図にマッピングするのですが、そうするとその周りの風景や雰囲気が消えてしまう。居方の写真は主に人の後ろから撮ることが多く、そうするとその人の認識している空気も追体験することができるように見えます」(長谷川浩己・山崎亮(2012)における鈴木毅の発言)。

「〔建築家の槇文彦が設計した〕スパイラルに座っている人は背後から通行する人の視線を受けている(普通は落着くという理由で壁際に椅子を置く。この場合正面からの視線を受ける)。直接的なコミユニケーションは発生しない。このことが隠れ家的な展望スペースからの高見の見物とは違う緊張感、そして槇氏のいう都市の孤独性に繋がっていく。だがそれだけではない。彼を後ろから見守るとき独特の眼差しを送っている自分に気がつくことがある。都市を見ているあなたを見守ることによって、あなたの見ている都市について思い巡らすことを許してもらう感覚。」(鈴木毅, 1994c)

(槇文彦の設計によるスパイラル)

鈴木毅が、居方の議論で言及する他者との関係とは、何らかの活動に一緒に参加したり、話をしたり、見る/見られるというようなかたちで、直接的な関わりをもつ他者ではありません。他者は、このように直接的な関わりをもたずとも、そこに居るだけで意味がある。鈴木毅はこれを、「ある場所に人が居るだけで、その人と直接のコンタクトがなくても、彼を見守っている者には様々な情報・認識の枠組みが提供される」(鈴木毅, 2004)と表現しています。

他者を後ろから見守ることで、「その人の認識している空気も追体験することができる」、「都市を見ているあなたを見守ることによって、あなたの見ている都市について思い巡らすことを許してもらう感覚」を抱くことができる。つまり、他者を後ろから見守ることそれ自体で既に、相手となる他者は自分にとって意味をもつということになります。

なお、上に掲載したスパイラルの写真は、鈴木毅の居方の議論の影響を受けて、本稿著者が撮影したものですが、鈴木毅以外でもこのような写真を撮影できることは、スパイラルが、そこを訪れた人は誰でも、他者を後ろから見守るというかたちで、他者との関係に巻き込まれてしまう場所になっていることを表してるように思います。

浮世絵に描かれた後ろ姿

『共視論:母子像の心理学』によれば、共視を描いた浮世絵には後ろ姿の人が多く描かれているとのこと。江戸文学・江戸文化・比較文化研究者の田中優子は、葛飾北斎の『富嶽三十六景』「五百らかん寺さざゐ堂」や『富嶽百景』の「来朝の不二」について次のように指摘しています。

「ところで、複数の登場人物がこの絵のように同じもの(ここでは月)を眺めているような場合、浮世絵の描き方で言うと、登場人物が全員、後ろ向きであってもおかしくはない。・・・・・・。そして絵を観る者は、富士を眺めている彼らの背中を眺めながら、彼らの指し示す富士をやはり眺めている。富士は絵の中の人物たちと、一七〇年あとの(そして、さらにもっとあとの)絵の鑑賞者たちによって、時空を超えて共視されているのだ。」(田中優子, 2005)

田中優子は、小林清親「両国花火之図」について次のように指摘しています。

「清親の『両国花火之図』は、・・・・・・、花火をいちばん向こうに置き、隅田川に船がずらりと並ぶ絵である。やはり花火そのものだけではなく、船と見物客を描くのが目的で、芝居絵と同じく、客たちは立ったり座ったり叫んだりしながら、私たちに背中を見せている。劇場の浮絵と違う明治時代らしい特徴は、その背中がすべて、花火を光源とするシルエットになっていることだ。絵を観る者は自分もシルエットになって隅田川にもぐりこむ。」(田中優子, 2005)

浮世絵に描かれた後ろ姿の人を鑑賞することは、描かれた人が眺めているものを、鑑賞者も一緒に「時空を超えて共視」することで、鑑賞者はその状況に「もぐりこむ」。

居方における観察者の視点

観察者も一緒に共視している

他者を後ろから見守ることに関して、田中優子の指摘には、鈴木毅の議論との接点を見出すことができます。鈴木毅は、「ある場所に人が居るだけで、その人と直接のコンタクトがなくても、彼を見守っている者には様々な情報・認識の枠組みが提供される」(鈴木毅, 2004)と指摘していましたが、田中優子の議論をふまえれば、他者を後ろから見守ることは、他者と共視することであり、観察者はその状況にもぐりむ。

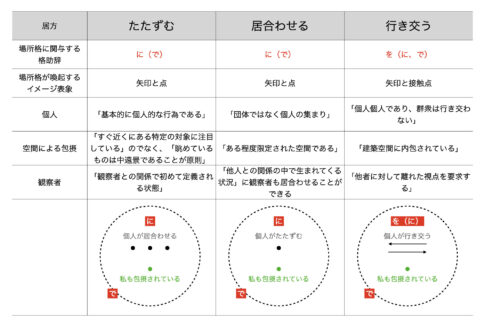

鈴木毅があげている10の居方のうち、動詞のみで表現されている居方として「たたずむ」、「居合わせる」、「行き交う」の3つがあります。

■「たたずむ」

「辞書には何もしないで立っている状況とあるが、それだけではなく、何もせずに遠くをボーっと見ている人の全身が周囲から見えている時に、はじめてたたずむといいやすいように思う。つまり『たたずむ』とは、動詞でありながら、観察者との関係で初めて定義される状態なのである。」(鈴木毅, 2004)■「居合わせる」

「別に直接会話をするわけではないが、場所と時間を共有し、お互いどの様な人が居るかを認識しあっている状況。『誰かに気付かれずに居合わせる』とは言わない。カフェ、レストラン、美術館、駅など都市の公共空間における最も基本的な居方。」(鈴木毅, 2004)■「行き交う」

「グランド・セントラル・ターミナルでは、色々な方向から人々がやってきて、立ち止まって時刻表を見たり待ち合わせをしたり、通りすぎたりしていく様子を上のカフエから眺めることができる。駅というのは色々な人が通過していく場所であると同時に、そのこと自体、いわば都市のアクティビティーを視覚化して見せる場所でもあるのだ。」(鈴木毅, 2004)

以前、これら3つの居方は観察者と切り離しては捉えることができないことを、以前、フランス語話者に日本語を教えるという経験に基づく日本語文法論を展開する浅利誠の場所格の格助辞についての議論をふまえた考察を行いました*4)。田中優子の指摘をふまえれば、観察者と切り離しては捉えることができないとは、観察者も、観察している人々と一緒に共視し、その状況にもぐりこむという観点からの説明も可能です。

鈴木毅は、居方の写真によって建築を議論していたところ、「ある研究者から『こういう情緒的なスライドを使って建築を論じようとするのはよくない』という意味のコメントを頂戴したことがある」(鈴木毅, 1994a)という出来事を紹介しています。居方の写真がなぜ情緒的に見えてしまうのか。ここまでの議論をふまえれば、居方の写真は、そこに写っている人々と一緒に共視をすること、その状況に「もぐりこむ」ことを可能にするものだからと言えるように思います。

虫の視点

言語学者の金谷武洋(2019)は、川端康成の『雪国』の冒頭を例にあげて、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という文を読む時、読者も車内に座っている(読者の視点は車内にある)のに対して、これを英訳した「The train came out of the long tunnel into the snow country.」という文を読む時、読者の視点は「汽車の外、それも上方へと移動している」ことを指しています。そして、国語学者の森田良行(1998)の「鳥類型」と「爬虫類型」の分類を参照して、「英語においては、『私』と、自分を『神の視点』から眺めるもう一人の私がいる」のに対して、「日本語における話者は『虫の視点』におり、つまり状況の中に入り込んでいる」と指摘しています。

「『神の視点』の方は不動である。言語化されようとしている状況から遠く身を引き離して、上空からを見下ろしている。そしてスナップ写真の様に、瞬間的に事態を把握する。時間の推移はない。『虫の視点』はその反対で、状況そのものの中にある。コンテキスト(文脈)が豊かに与えられている。そしてこの視点は時間とともに移動する。あたかも虫が地上を進んでいくように。あるいはトンネルを走る列車の乗客や、家の周りを行きつ戻りつしている人のように。」(金谷武洋, 2019)

そして、金谷武洋は、次のように虫の視点と共視とを重ね合わせて捉えています。

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という文を読んで我々の頭に浮かぶ情景は何だろうか。主人公が汽車に乗っていることは明らかだ。そして読者もまた、その作者の行動を『同じ目の高さで追体験』するのである。先ほど挙げた北山修の用語、『共視』の好例と言っていいだろう。」(金谷武洋, 2019)

金谷武洋の議論をふまえれば、居方は観察者と切り離しては捉えることができないとは、居方の観察者の視点は虫の視点だからと捉えることができます。

共視と虫の視点

田中優子によれば、「日本の透視図法(線的遠近法)絵画」は、1740年代に「浮絵」と呼ばれる芝居絵で始まったとされています。田中優子は、浮絵について、「芝居を描くのが芝居絵の目的であるなら、役者をクローズアップしたり舞台をスケッチした方がいいと思われる。しかし浮絵による芝居絵は、手前に観客たちを大きく詳細に描き入れ、むしろ舞台は、演目がかろうじてわかるくらい小さいのである」と指摘し、このような芝居絵について「絵の中の世界と観る側の世界とをつなげてしまおう、という意図が見える」(田中優子, 2005)と述べています。

また、歌川広重の『名所江戸百景』については次のように指摘されています。

「これらの絵の『場』は、絵の外側、つまりこちら側にはみ出している。・・・・・・。しかし『はみ出している』と感じるのは、はみ出していない西洋演劇や西欧絵画に慣れてしまった現代の日本人であり、江戸時代の人たちにとっては、歌舞伎や文学や浮世絵が、眼には見えない、身体と想像力で感じる『場』をともなって現れてくるのは、当たり前のことであったろう。」(田中優子, 2005)

浮絵には「絵の中の世界と観る側の世界とをつなげてしまおう、という意図が見える」。それは、あたかも、静止画が「はみ出している」かのようである。

金谷武洋は、日本語と英語の話者の視点の違いを「虫の視点」、「神の視点」と捉えていました。これに対応するかのように、江戸自体の絵は、虫の視点で鑑賞できるようなものとして描かれているのは非常に興味深いです。

このことから、次のように考えてみたくなります。観察者が虫の視点をとる居方も、日本語という環境だからこそ生み出しやすかったという可能性はないのか、と。海外でも、居方のような「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」が提案されているのかどうか、それは鈴木毅による居方とどのように異なるか、についても興味深い点です。

「見る-見られる」ではない「まなざし」

鈴木毅は、居方の観点からパリの魅力を語る際、しばしば、「見る-見られる」という演劇的な関係ではないことを指摘しています。

「パリの街の魅力は色々あるが、一番の魅力は旅行者であっても街のあちこちに居場所を見いだせることだ。街角のカフェはもちろん、公園に置かれた一人掛けの椅子は自由に場所を移動することができ、公共空間の中に自分の居場所を造ることができる。実際、座っている人々を見ると、建築家がしばしば言及する『見る-見られる』という演劇的な関係というよりもっと自然な居方であり、非常に親密な関係・場をパブリックな開かれた環境の中に造りだしていて新鮮である」(鈴木毅, 1994c)

「こういうと『そうそう、欧米のレストランは演劇的なんだよ。みんな着飾ってやってきてお互い「見る-見られる」関係があるんだよ。日本もああなりたいね』としたり顔で言う人がいそうだが、わたしが感じるのはこういう演劇的なものではなく、もっと単純に『(別に会話をするわけではないが、この人達と)ここにいっしょに居られてよかったな』という感覚である。」(鈴木毅, 1994b)

鈴木毅が居方という概念にとらえようとしている「人間がある場所に居る様子や人の居る風景」とは「見る-見られる」という演劇的な関係でなく、「もっと自然」で、「ここにいっしょに居られてよかったな」という感覚を抱くようなもの。田中優子は次のように指摘しています。

「私はこのことも含め、江戸文化が見る側と見られる側に分かれていない文化であり、あるひとつの場を共有することで、そこに何かが生まれ育つ文化なのだと考えるようになった。『まなざし』ということから考えた場合、一方がもう一方を『見る』『観る』ということではなく、そこに身を置くことによって生まれる特有のまなざしが、あったのではないだろうか。」(田中優子, 2005)

他者を観察することを、「見る-見られる」という関係から解放して、「そこに身を置くことによって生まれる特有のまなざし」として捉え直すこと。

鈴木毅は、他者を後ろから見守ることについて、「都市を見ているあなたを見守ることによって、あなたの見ている都市について思い巡らすことを許してもらう感覚」を抱くと表現していました。「そこに身を置くことによって生まれる特有のまなざし」は、自らを観察している「人間がある場所に居る様子や人の居る風景」との関係にまきこむものだということ。つまり、居方とは、既に成立している「人間がある場所に居る様子や人の居る風景」を記述するための方法というだけでなく、自らがその観察している「人間がある場所に居る様子や人の居る風景」と関係をもつための方法でもある。共視の議論をふまえれば、居方をこのような側面から捉えることができるように思います。

■注

- 1)浮世絵における共視の母子関係は、例えば、『共視論:母子像の心理学』の表紙を参照。

- 2)鈴木毅の居方については、こちらの記事も参照。

- 3)例えば、ウェブサイト「OSOTO」の「そこに居る「あなた」~パレ・ロワイヤルの居方~」のページを参照。このページには、鈴木毅がパリの庭園であるパレ・ロワイヤルで撮影した写真3枚が掲載されているが、いずれも、他者を後ろから撮影した写真である。

- 4)議論の詳細はこちらの記事を参照。

■参考文献

- 金谷武洋(2019)『述語制言語の日本語と日本文化』文化科学高等研究院出版局>

- 北山修(2005)「共視母子像からの問いかけ」・北山修編『共視論:母子像の心理学』講談社>

- 鈴木毅(1994a)「居方という現象:「行為」「集団」から抜け落ちるもの(人の「居方」からの環境デザイン3)」・『建築技術』1994年2月号>

- 鈴木毅(1994b)「「居合わせる」ということ」(人の「居方」からの環境デザイン5)」・『建築技術』1994年6月号>

- 鈴木毅(1994c)「人の「居方」からみる環境」・『現代思想』1994年11月号>

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会>

- 田中優子(2005)「場の江戸文化」・北山修編『共視論:母子像の心理学』講談社>

- 長谷川浩己・山崎亮(2012)『つくること、つくらないこと:町を面白くする11人の会話』学芸出版社>

- 森田良行(1998)『日本人の発想、日本語の表現』中公新書>