田園都市(ガーデンシティ)と言えば、イギリスのレッチワース(Letchworth)、ウェリン(Welwyn)を思い浮かべる方が多いと思います。レッチワースの建設は1903年、ウェリンの建設は1920年ですが、ちょうど同じ頃、ドイツでも田園都市が建設されていました。

ドレスデンの北にあるヘレラウ(Hellerau)もその1つ。ヘレラウは1909年から建設が始まりました。Wikipediaによると面積は10.69Km2、2006年12月31日現在の人口は6,275人。千里ニュータウンの面積が11.6km2、2015年春現在の人口は97,156人であるのと比較すると、面積はほぼ同じですが、ヘレラウの方が人口が圧倒的に少なく、ゆったりとした街であると言えます。

日本における都市計画の分野においては、レッチワースやウェリンと比べると、ヘレラウの名前があげられることはありませんが、イギリス田園都市協会とドイツ田園都市協会は互いの田園都市を訪問し合うなど密接な関係にあり、田園都市の提唱者であるエベネザー・ハワード(Ebenezer Howard)も1912年にヘレラウを訪問したとのこと。

ヘレラウとは、つまり、田園都市の生みの親〔=ハワード〕によるいわばお墨付きのドイツを代表する田園都市であった。しかも、イギリス田園都市の贋物として認知されたのではなく、オリジナルを超える可能性を秘めた畏敬の対象としてハワードに認められたのである。(山名, 2006)

都市計画より教育の分野で注目されることが多いのがヘレラウ。山名(2006)によれば、ヘレラウは建設後数年間のうちに世界的な名声を手中にすることになったとのこと。ヘレラウの関係者たちは、リトミックの創始者であるエミール・ジャック=ダルクローズを迎え、祝祭劇場(Festspielhaus Hellerau)という教育施設を設立。「最初は音楽教育の方法として考案されたリトミックだが、ヘレラウでは舞踏や演劇と結びつき、身体と空間と光の競演ともいうべきパフォーマンスを生み出した。一九一二年および一九一三年、ダルクローズは、同施設の祭典において、そうしたパフォーマンスを披露した」(山名, 2006)。

教育の分野ではイギリスの新教育運動の教育家として知られるアレクサンダー・サザーランド・ニイル(Alexander Sutherland Neill)が赴任したヘレラウ新学校の存在も重要であり、祝祭劇場の東側のフロアが校舎としてあてられていた時期もありました。

しかし教育の分野だけでなく、ヘレラウは近代を代表する建築家であるミース・ファン・デル・ローエ、ル・コルビュジエとの関連もあります。

ちなみに、テッセノウに出会い、意気投合したル・コルビュジエは、祝祭劇場の最終案を練り上げる作業に参加するように誘われた。この勧誘に魅力を感じたル・コルビュジエは、一九一一年一月、彼の師であるシャルル・ルプラトニエに宛てた書簡において、ベルリンのベーレンスのもとで行っている実習の期間を短縮し、ドレスデンへ移ることをほのめかしていた。だが、後に高名をはせるこの若者が、ヘレラウ・プロジェクトの外部観察者から協同参加者へと変わることはなく、遅くとも同年二月末には、テッセノウとの協同を断念していたらしい。(山名, 2006)

・・・・・・ミース・ファン・デル・ローエは近代を代表する建築家の一人であったが、彼の婚約者はこのヘレラウのリズム学校の一期生であった。その学校の音楽教師の一人は世界的建築家ル・コルビュジエの兄であり、彼はバウハウスの舞台芸術を担当していたオスカー・シュレンマーからその舞台音楽の作曲を依頼されていたのである。(長谷川, 2000)

こうして世界的な名声を手中にすることになったヘレラウですが、その後、歴史の流れに巻きこまれていくことになります。

祝祭劇場は旧東ドイツ時代、旧ソビエト軍の施設として十分な修復もされないままに使用され、一般の人々が近づくことを許されない施設となってしまったとのこと。祝祭劇場が旧ソビエト軍から解放されたのは1990年。山名(2006)は「一九一〇年代から二〇年代にかけて、ドイツの代表的な田園都市として注目されながら、その華麗な歴史から引き離されて二〇世紀後半に忘れ去られようとしていたヘレラウ」と表現しています。

近年、再びヘレラウに注目されるようになっているとのこと。

近年における一連の研究は、たしかにこれまで語られなかったヘレラウの多様な側面を徐々に解明しつつある。とはいえ、そうしたいわば〈ヘレラウ・ルネッサンス〉にともなって、田園都市復興のための宣伝効果をねらってか、祝祭劇場におけるあの華やかな祭典のイメージが強調される頻度も大きくなりはじめていることも、また事実である。総体としてみた場合、ヘレラウの伝説化された像がますます強化されているという印象は拭えない。

本書で目指すことは、一言でいえば、ヘレラウをその伝説から解き放つことにある。視野を祝祭劇場の身体芸術の舞台としての相貌から、同劇場のそれ以外の相貌へと広げてみよう。あの華やかな祭典以外に、祝祭劇場ではどのようなことが起こっていたか。さらに、祝祭劇場からその外部へと目線を移してみよう。祝祭劇場の外部において、ヘレラウではどのような出来事があったのだろうか。(山名, 2006)

何年も前になりますがヘレラウを訪れる機会がありました。以下ではヘレラウの様子をご紹介します。

目次

祝祭劇場

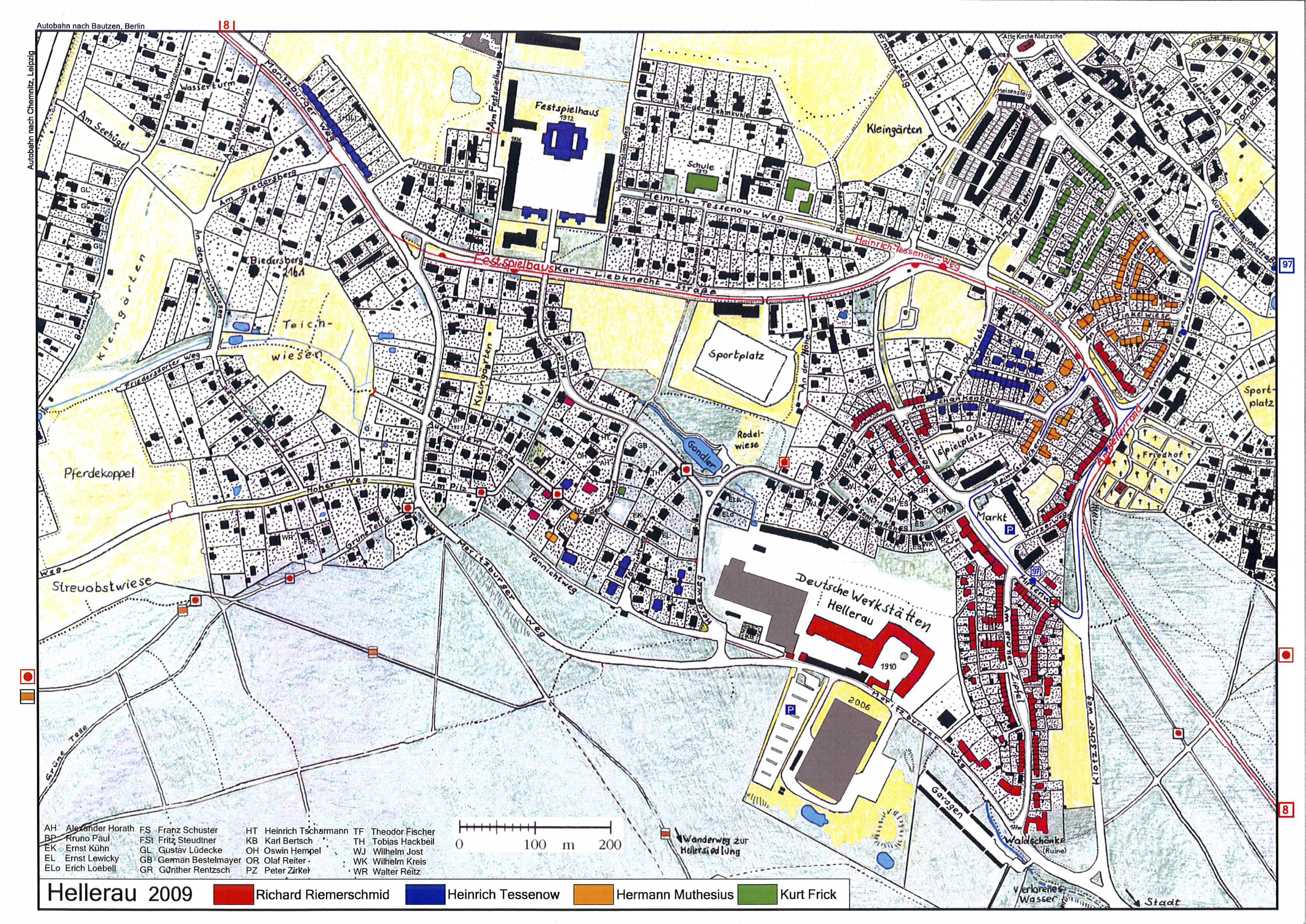

設計はハインリッヒ・テッセノウ。写真正面にあるのが祝祭劇場。通りにある看板には祝祭劇場の配置図、ヘレラウの地図が掲載されていました。ヘレラウの地図はオフィスでも販売されており、設計者によって建物が色分けされており(赤がリチャード・リーマーシュミッド(Richard Riemerschmid)、青がハインリッヒ・テッセノウ(Heinrich Tessenow)、オレンジがヘルマン・ムテジウス(Hermann Muthesius)、緑がクルト・フリック(Kurt Frick))、誰が設計した建築かがわかるようになっています。

残念ながら訪れた日は祝祭劇場は開館していませんでしたが、祝祭劇場西側の観光センター、ギャラリーには入ることができました。

観光センターの開館時間は月曜〜金曜の10時〜16時、土曜・日曜の11時〜16時。インフォメーション、チケット販売、展示の他、ガイドツアー(金曜の10時半、毎月第1日曜の13時半、毎月第3日曜の11時から)。観光センター内のショップでは絵葉書、カレンダー、ヘレラウに関するパンフレットや本が販売されていました。

ギャラリーのオープンは月曜〜金曜の9時〜16時、土曜・日曜の11時〜16時。

祝祭劇場の東側の建物はまだ整備されていませんでした。

ドイツ工房ヘレラウ(以前のドイツ工芸工房)

設計はリチャード・リーマーシュミッド。山名(2006)によると、祝祭劇場ととともにヘレラウの二大施設であるのが、このドイツ工芸工房ヘレラウ。

「ドイツ工芸工房、そして祝祭劇場と呼ばれる「ダルクローズのリトミック施設」は、空間構成上のアクセントを与える巨大な構成要素であっただけでなく、それぞれが独自の活動領域を有していた。ドイツ工芸工房においてそれは工芸の伝統と機械生産を結びつけた労働であったり、また祝祭劇場においては身体とリズムの芸術であった」(山名, 2006)。

ヘレラウ民衆学校

設計はクルト・フリック。ヘレラウにおける重要な教育施設の1つで、祝祭劇場のすぐ東側にあります。

ヘレラウの街並み

ドレスデンからヘレラウまでは8番のトラムが通っています。8番のトラムの終点であるヘレラウ駅は、祝祭劇場から高速道路を越えたヘレラウの西端に。祝祭劇場の最寄り駅は、終点から2つ手前の祝祭劇場(Festspielhaus Hellerau)駅。訪れたのが日曜だったせいか、通りを歩いている人の姿はあまり見かけませんでしたが、裏庭では日光浴をしたり、子どもに水浴びをさせている人の姿を見かけた。パーティーをする人々の話し声、笑い声も何度も耳にしました。

以下の写真は上からリチャード・リーマーシュミッド、ハインリッヒ・テッセノウ、ヘルマン・ムテジウス、クルト・フリックが設計した住宅。設計者によって特徴がありますが、良好な住環境を作るための配慮がなされていると感じました。

リチャード・リーマーシュミッド設計の住宅

ハインリッヒ・テッセノウ設計の住宅

ヘルマン・ムテジウス設計の住宅

クルト・フリック設計の住宅

なお、ヘレラウの北東エリアは当初、ヘレラウ建設組合(Baugenossenschaft Hellerau GmbH)が所有・管理、西エリアは当初、田園都市ヘレラウ株式会社(Gartenstadt Hellerau GmbH)が所有・管理しており、両者では街の雰囲気が異なっています。北東エリアは連続住宅が多く、通りから入った路地に面して裏庭が並んでいます。路地の入口には扉がついているところ、アーチ状になった建物があるところがありました。西のエリアは一戸建ての住宅が多く、起伏のある土地に木々が生い茂っており林のようになっていました。

ドイツ工房ヘレラウの北側には、マーケット広場があり商店が建ち並んでいます。カフェ・ヘレラウ(Kaffee Hellerau)のテラス席ではたくさんの人々が飲食をしていました。また観光バスがとまっており、外部から観光にやって来る人もいることがわかりました。

千里ニュータウンも田園都市の系譜の上にあるとすれば、千里ニュータウンはヘレラウから何を学べるのか? そんなことを考えながらヘレラウを歩いてみましたが、1日歩いたくらいで何かを得たと言うことはできません。

そうした中、印象に残ったことの1つは建物がきちんと残されていること、しかも単に残されているだけでなく、人々の暮らしの場所であり続けているということです。100年前に建設された街の風景が大きくは変化していない。このことは千里ニュータウンがまち開きから半世紀しか経っていないにも関わらず、集合住宅の建替えや地区センターの再開発によって大きく風景を変えているのに比べると対照的です。

ヘレラウについて副島(2003b)は次のように述べています。

・・・・・・、田園都市は単に機能主義的な住宅改革構想によって建設された宅地などではなく、より人間的な社会を求める進歩的実験の総合体である。よってそれは近代都市計画上の理念的モデルであると同時に「夢と記憶が複雑に作用しあったきわめて文化的・精神的な存在」3であり、実際の建設計画が挫折したとしても、そこには文化的・精神的活動の軌跡が存在している。(副島, 2003b)

このことは千里ニュータウンに対しても問うべきことかもしれません。風景が大きく姿を変えたとしても千里ニュータウンにはどのような「文化的・精神的活動の軌跡が存在している」と言えるのか? と。もしこれを失ってしまったなら、千里ニュータウンというまとまりで街を語ることの意味は失われてしまうのではないか。

千里ニュータウンの計画・開発に携われた方々、そして、千里ニュータウンの第一世代の方々から直接話を伺うことができる今こそ、千里ニュータウンの計画、開発、そして、暮らしにまつわる歴史を振り返り、その価値を共有する作業が求められるのだと思います。

■参考文献

- 長谷川章(2000)『世紀末の都市と身体:芸術と空間あるいはユートピアの彼方へ』ブリュッケ

- 山名淳(2006)『夢幻のドイツ田園都市:教育共同体ヘレラウの挑戦』ミネルヴァ書房

- 副島美由紀(2000)「モダニズムが夢見たユートピア:ドイツ田園都市建設の歴史(3): E・ハワードに先んじたドイツの田園都市構想」・『人文研究』小樽商科大学 第100輯 pp179-209 2000年9月

- 副島美由紀(2002)「モダニズムが夢見たユートピア:ドイツ田園都市建設の歴史(4): ヘレラウの誕生」・『人文研究』小樽商科大学 第103輯 pp153-173 2002年3月

- 副島美由紀(2003a)「モダニズムが夢見たユートピア:ドイツ田園都市建設の歴史(5): ヘレラウの頂点:祝祭週間」・『人文研究』小樽商科大学 第105輯 pp123-155 2003年3月

- 副島美由紀(2003b)「モダニズムが夢見たユートピア:ドイツ田園都市建設の歴史(6): 理想郷ヘレラウの終焉」・『人文研究』小樽商科大学 第106輯 pp83-111 2003年9月