2025年度の日本建築学会大会で、研究懇談会「災害常時代のコミュニティ居住:脱「仮設」を見据えて」が開催されました。この研究懇談会の資料集に、「コミュニティとしての仮設住宅:岩手県大船渡市の山岸団地における居住経験から」という文章を寄稿しました(PDFファイルはこちらをご覧ください)。

目次

コミュニティとしての仮設住宅:岩手県大船渡市の山岸団地における居住経験から

1.はじめに

本稿著者は2013年9月から2016年6月までの約3年間、岩手県大船渡市末崎(まっさき)町の山岸仮設住宅団地(以下、地域での呼称に従い「山岸団地」)で生活していた。8時半から支援員*1)が安否確認のため全戸を巡回。玄関の扉越しではあるが、「おはようございます」、「今日もよろしくお願いします」という挨拶を交わす。9時から集会所前でラジオ体操。その後、東日本大震災(以下、「震災」)後に開かれた居場所ハウス*2)に歩いて通うという日々を、本稿著者は送っていた。

山岸団地は、末崎小学校の校庭に建設された仮設住宅である。近年、住棟配置を工夫した仮設住宅、移動式の仮設住宅、恒久化を前提とした木造の仮設住宅など、様々なタイプの仮設住宅が提案されているが、山岸団地はプレハブの住棟を南面平行配置した仮設住宅である(写真1)。このような仮設住宅で、人々はどのような生活を送っていたのか。

本稿著者は震災の被災者でなく、支援者という立場で山岸団地で生活していた。そのため、本稿は被災していない者の限られた経験に基づくものという限界がある。また、被災していない者が、山岸団地の居住経験について語ることに躊躇いもあるが、本稿では、被災後の仮住まいや、被災時のコミュニティを考えるための事例報告として、山岸団地を振り返りたい。

(写真1)山岸団地

2.避難所での生活

末崎小学校の避難所のお世話をし、後に支援員になった男性によれば、震災発生後、約200人が末崎小学校に避難した。津波に遭わなかった家から米、毛布、灯油などを避難所に集めることができたため、震災当日からおにぎりを作って食べることができたという。この日から約2ヶ月間、末崎小学校の体育館を避難所とする生活が続けられた。末崎小学校に避難したのは周辺住民だったが、全員が知り合いというわけでなかった。また、避難した全員が食事が欲しい、物資が欲しいと要望する側になると、避難所を運営していくことはできない。このような考えから、炊事、トイレ掃除、物資の担当など避難所を運営するためのルールが作られていった[150211]*3)。

末崎小学校に避難した別の男性からは、避難生活の時間経過に伴う変化として次のような話を伺った。自分が末崎小学校に避難したのは、末崎小学校に行けば食事ができるのではないかと思ったからかもしれない。そして、実際に3食を食べることができた。ただし、1日は24時間ある。8時間は寝ているとしても、16時間は起きている。その時間をどう過ごすか。震災直後は何もできなかったが、徐々に、避難所には自分にできる役割があるとわかってきた[140310]。この男性は末崎小学校の避難所のお世話をし、後に支援員に就任した。

3.山岸団地への入居から閉鎖まで

3-1.山岸団地の概要

山岸団地への入居は、震災から約2ヶ月後の2011年5月22日から始められた(表1)。山岸団地の住民の中心は、末崎町の門之浜、小河原、小細浦の3公民館の被災者である*4)。

山岸団地は10の住棟で構成されており、住戸数は、1DKが16戸、2DKが26戸、3DKが16戸の合わせて58戸である。大船渡市内には山岸団地を含め37の仮設住宅が建設された。平均住戸数は48.9戸であることから、山岸団地は平均よりやや規模の大きい仮設住宅ということになる(田中康裕・清田英巳, 2015)。

住棟のほかに集会所が建設された(写真2)。集会所は、入口を入って右手に集会室、正面に支援員の事務室、左手に洗面所、トイレ、浴室がある。事務室には、山岸団地を担当する2人の支援員に加えて、末崎町の5つの仮設住宅の支援員を統括する支援員マネージャーが常駐していた。集会所脇には、支援員らによって工具や道具などを収納する物置が作られていた。

(表1)山岸団地に関わる主な出来事

| 年 | 月 | 日 | 出来事 |

|---|---|---|---|

| 2011 | 3 | 11 | 東日本大震災。周辺住民が末崎小学校に避難 |

| 2011 | 4 | 11 | 山岸団地の建築着工 |

| 2011 | 5 | 22 | 山岸団地への入居が始まる |

| 2011 | 9 | 1 | 北上市の支援事業として応急仮設住宅支援事業が始まる |

| 2011 | 9 | 20 | 『山岸団地だより』第1号が発行 |

| 2011 | 10 | 29 | 山岸団地の自治会が設立 |

| 2013 | 4 | 9 | 支援員による「いどばたカフェ」が始まる |

| 2013 | 5 | 1 | 集会所前で毎朝のラジオ体操が始まる |

| 2013 | 6 | 13 | 居場所ハウスオープン |

| 2013 | 9 | 2 | 本稿著者が山岸団地での生活を始める |

| 2014 | 2 | 25 | この日で「いどばたカフェ」が終了 |

| 2014 | 11 | 14 | 「大船渡市応急仮設住宅の撤去・集約化計画」公表 |

| 2015 | 3 | 31 | 北上市による応急仮設住宅支援事業が終了 |

| 2015 | 4 | 1 | 大船渡市応急仮設住宅支援協議会が北上市から事業を引き継ぐ |

| 2015 | 5 | 25 | 『山岸団地だより』の最終号(第45号)が発行 |

| 2016 | 6 | 1 | 末崎町で最大規模となる55戸の災害公営住宅「平南アパート」への入居が始まる |

| 2016 | 6 | 30 | 山岸団地が閉鎖 |

| 2016 | 7 | 10 | 山岸レディースクラブのメンバーが、ヨーガセラピー講師との食事会を居場所ハウスで開催 |

| 2016 | 11 | 21 | 末崎小学校校庭の復旧工事が完了 |

| 2017 | 2 | 12 | 山岸団地の「同窓お茶っこ会」が居場所ハウスで開催。以降、2020年2月17日までに7回開催 |

(写真2)集会所

3-2.環境の「カスタマイズ」

岩佐明彦(2012)は、中越の仮設住宅では収納の追加、物干しの設置、寒さ対策、植栽など、住民が生活にあわせて環境を「カスタマイズ」していたことを紹介している。山岸団地も同様である。山岸団地の住民は様々なかたちで環境に手を加えていた。そのために、集会所からインパクトドリル、ドライバードリル、サンダー、ジグソー、グラインダーなどの工具の貸し出しが行われた*5)。支援員が、希望する住戸に対して、風除室の棚やトイレの棚、下駄箱を代わりに作るサポートも行われた*6)。

住棟や集会所についても、各住戸への二重サッシ、玄関前出入口サッシ、畳の設置工事(2011年9月頃)、集会所への冷蔵庫、座卓テーブルなどの設置(2011年9月頃)、集会所前の掲示板の制作(2011年9月頃)、集会所の風除室の制作(2011年10月頃)、集会所への畳の敷設(2011年12月頃)、住棟前への単管パイプによる布団干しの設置(2011年12月頃)など、追加の工事が行われたり、支援員や支援者らによる制作が行われたり、寄付などによって備品が揃えられたりすることで、徐々に環境が整えられていった*7)。

3-3.山岸団地の閉鎖

山岸団地からの退去は徐々に進められていった。入居世帯数は2013年10月時点で45世帯、2015年1月時点で31世帯、2015年9月時点で20世帯、2016年3月時点で17世帯である*8)。退去に伴って生まれた空き住戸には本稿著者のほかに、全国から大船渡市役所に派遣された職員(派遣職員)が何人か生活していた。

2014年11月14日、「大船渡市応急仮設住宅撤去・集約化計画」が公表され、小中学校敷地の仮設住宅は「優先的かつ重点的に撤去」に取り組むという方針が示された*9)。山岸団地もこれに該当し、末崎中学校校庭の平林仮設とともに、末崎町の5つの仮設住宅の中で最も早い2016年6月末に閉鎖された。この時点では、末崎町で最大規模となる55戸の災害公営住宅への入居が始まっていたが、高台移転が完了していない何人かが山岸団地から他の仮設住宅に転居することになった*10)。

末崎小学校校庭の復旧工事は、山岸団地の閉鎖から約5ヶ月後の2016年11月21日に完了し、校庭としての利用が再開された。

4.山岸団地の自治会と支援員

4-1.山岸団地の自治会

山岸団地では、入居から約5ヶ月後の2011年10月29日に自治会が設立された。これにより、住民は震災前から所属していた門之浜、小河原、小細浦などの公民館に所属し、同時に、山岸団地の自治会にも所属するというように、2つの地縁組織に同時に所属することになった。一方、本稿著者をはじめとする支援者としての住民は、山岸団地の自治会のみに所属していた。

自治会は新年会、夏祭り、忘年会などの行事を主催していた。ただし、自治会が主催する行事でも、山岸団地の住民だけが参加していたわけでなく、末崎小学校の子どもとの餅つきなどが行われていた。夏祭りも同様で、2012年と2013年は「山岸団地・近隣地域夏祭り交流会」という名称が付けられているように、「近隣地域」への呼びかけが行われた。入居世帯の減少から、2014年と2015年は山岸団地単独での夏祭りは開かれず、2014年は末崎町の4つの仮設住宅合同の「夏祭り交流会」が山岸団地で(写真3)、2015年は末崎町の5つの仮設住宅合同の「夏祭り交流会」が平林仮設で開かれた。

本稿著者は被災者でないため、支援者による行事や活動に積極的に参加したわけでないが、山岸団地の自治会の一員として、自治会が主催する新年会、夏祭り、忘年会などには声をかけてもらい参加していた*11)。

山岸団地には、山岸レディースクラブと呼ばれる自治会の婦人部が設立された。山岸レディースクラブは、毎年3月、末崎小学校を卒業する6年生に手作りのペン立てをプレゼントしていた。子どもたちにとって大切な校庭を使わせてもらっているお返しをしたい、という思いからである。先に述べた通り、山岸団地の住民の中心は門之浜、小河原、小細浦の3公民館の被災者だったことから、山岸レディースクラブの役員として、3公民館から1人ずつが選出された。この3人の役員が、後に紹介する「同窓お茶っこ会」で大きな役割を担うことになる。

(写真3)2014年の夏祭り

4-2.支援員

大船渡市では、2013年9月1日から岩手県北上市の支援事業として応急仮設住宅支援事業が始められた。山岸団地の支援員は入れ替わりがあったが、ほとんどの時期を2人が担当。山岸団地が閉鎖されるまで支援員をつとめていた男性は、末崎町の住民で、自らも被災者として山岸団地で生活していた。

支援員の具体的な役割は、「談話室・集会所の管理」、「仮設住宅団地の見回り」、「住民からの困りごと相談の受付」、「物資、大船渡市広報、イベント告知資料等の配布」、「仮設住宅団地への訪問受付」、「集会所利用予約(イベントなど)の受付」、「団地コミュニティ醸成のお手伝い」、「大船渡市や社会福祉協議会等の活動のお手伝い」、「広報の作成」、「各種帳簿への記録と管理」である*12)。

支援員の役割はこのように多岐にわたるが、「支援員は、仮設住宅団地のリーダーではありません。それぞれの団地の自治会、それぞれの住民さんの活動のお手伝いをするのが役割」、「支援員の仕事のほとんどは、つなぎ役になります」*13)と説明されているように、支援員は「お手伝い」と「つなぎ役」として位置づけられている。山岸団地の支援員から、住民が支援を受けるだけの立場にならないよう、住民には身の回りのことは可能な限り自分でするようにと伝えているという話を伺った[130414]。山岸団地の自治会による毎月の清掃は、このような考えから行われていたものである。

5.山岸団地の行事・活動

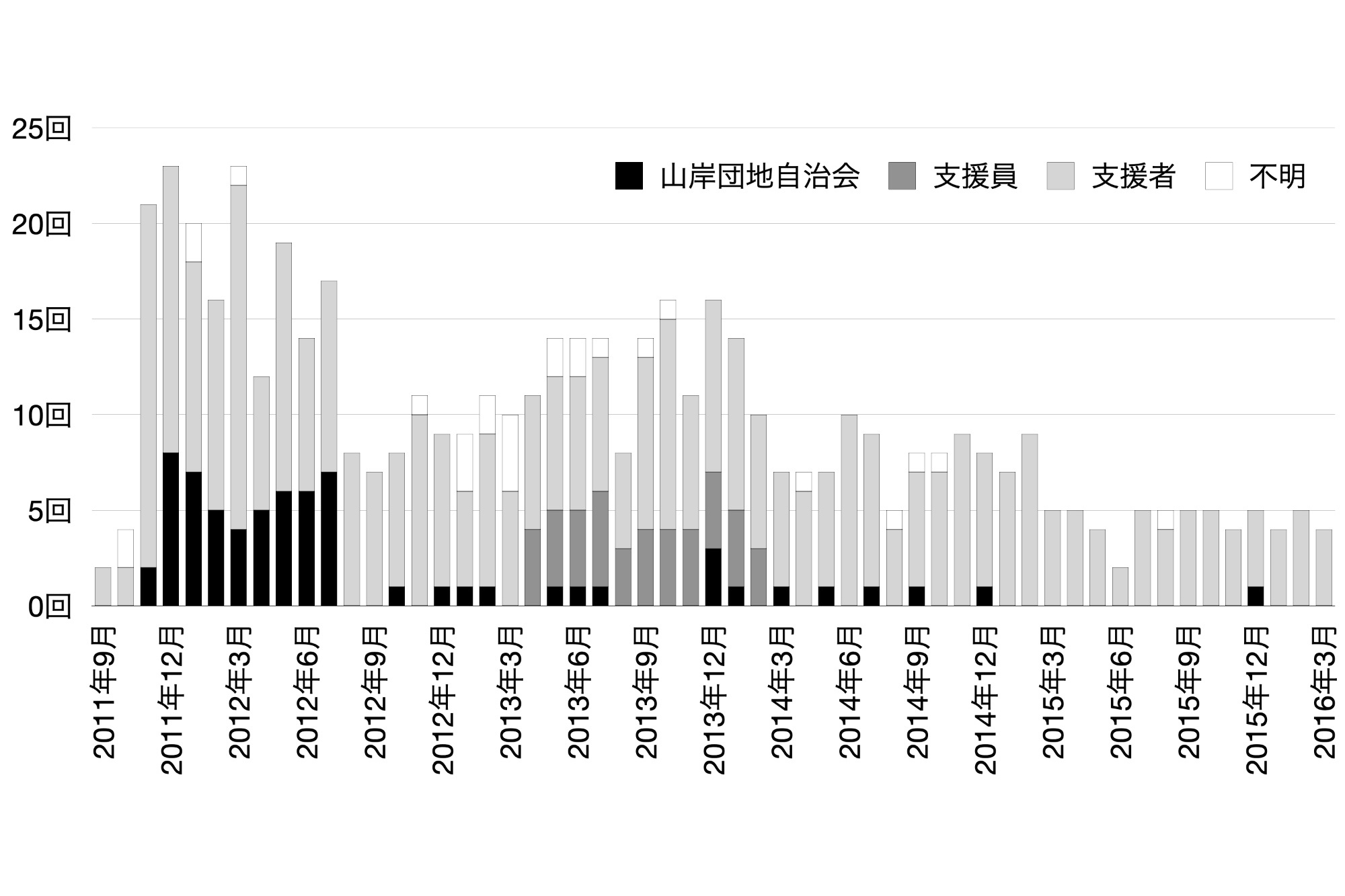

5-1.行事・活動の開催数

山岸団地では様々な行事や活動が行われてきた。山岸団地の広報誌などの資料からは、2011年9月から2016年6月までに538回の行事や活動が行われたことを確認できる*14)。主催者を、山岸レディースクラブを含めた山岸団地自治会、支援員、国内外からの支援者、不明の4つに分類すると、約75%が支援者によるものである*15)。支援者が主催する行事や活動が大半を占めるが、住民が支援者に地元の食事をふるまったり、支援者を夏祭りなどに招待したりするなど、支援者が住民を一方的に支援するだけではない関わりが見られた(写真4)。

開催数の推移を見ると(図1)*16)、2012年半ばまでは山岸団地自治会が主催する行事や活動も行われており、開催数が15回を超えている月も多い。開催数はその後減少するが、2013年4月から支援員が毎週火曜日に、集会所で「いどばたカフェ」(写真5)を開くようになったことで再び増加。ただし、「いどばたカフェ」も2014年2月で終了する。それ以降、開催数は減少し、支援者による行事や活動が中心となっていく*17)。最後まで継続されていたのは、大船渡市社会福祉協議会による「陽だまりの会」というサロンと、大船渡市外から通い続けていたヨーガ療法学会の講師によるヨーガセラピーの2つである。

(写真4)支援者に料理を振る舞う山岸レディースクラブのメンバー

(図1)行事・活動の主催者別の開催数

(写真5)支援者によるいどばたカフェ

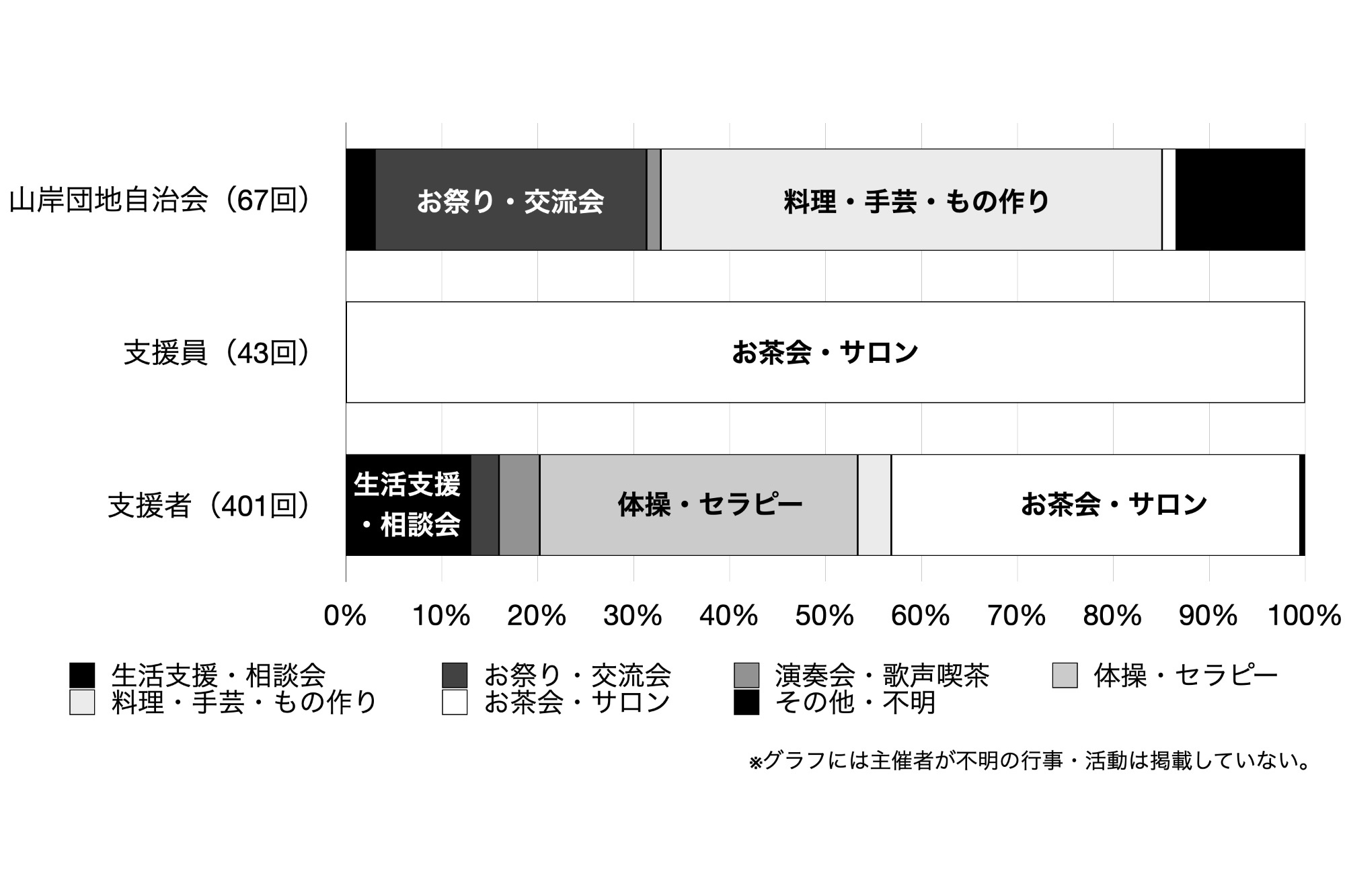

5-2.行事・活動の種類

行事や活動を内容によって、①炊き出し、配給、健康相談会、就職支援相談会、郵便訪問サービス、仮設住宅の窓拭きなどの「生活支援・相談会」、②新年会、花見、夏祭り、忘年会、餅つき、末崎小学校児童との交流会などの「お祭り・交流会」、③コンサート、ライブ、歌声喫茶などの「演奏会・歌声喫茶」、④ヨーガセラピー、ノルディックウォーキング、体操、マッサージ、足湯などの「体操・セラピー」、⑤料理教室、手芸教室、もの作り教室などの「料理・手芸・もの作り」、⑥「いどばたカフェ」、「陽だまりの会」などの「お茶会・サロン」、⑦「その他・不明」の7つに分類すると*18)、⑥「お茶会・サロン」が約40%と最も多く、次いで、④「体操・セラピー」が約27%と多くなっている。山岸団地での行事や活動は、閉鎖までの長いスパンで見るなら、各種の生活支援や音楽の演奏会などより、「お茶会・サロン」、「体操・セラピー」という少人数でも行える日常に近い活動の割合が多いことがわかる。

主催者を見ると(図2)、山岸団地自治会が主催する行事や活動は、新年会、夏祭り、忘年会、餅つきなどの②「お祭り・交流会」と、山岸レディースクラブによる手芸教室などの⑤「料理・手芸・もの作り」が中心である。支援員は、山岸団地自治会や支援者が行事や活動を主催する場合にもサポートを行っていたが、支援員が直接主催していたのは⑥「お茶会・サロン」としての「いどばたカフェ」のみである。支援者が主催する行事や活動は、①「生活支援・相談会」、④「体操・セラピー」、⑥「お茶会・サロン」が多い。

ここでは、あらかじめ時間を決めて行われる行事や活動に注目してきたが、行事や活動がない時間帯でも集会所への出入りは行われており、集会所は必ずしも行事や活動のための場所だけでなかった。また、住民が住棟周りに集まって話をするなど、住民同士の関わりが集会所だけで行われたわけでもない(写真6)。

(図2)行事・活動の主催者別の内容

(写真6)住棟の周りで過ごす住民と支援員

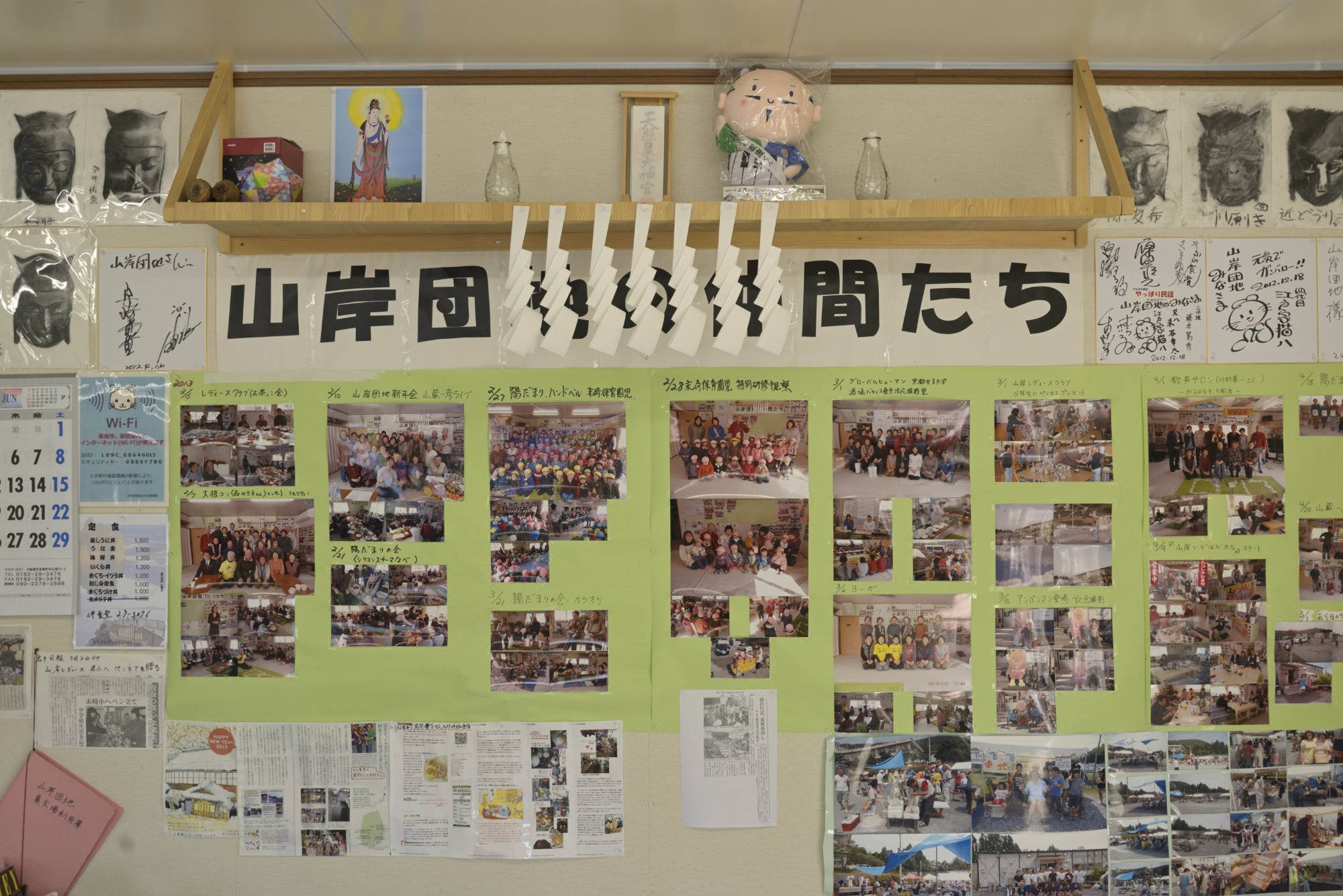

5-3.山岸団地の記録

山岸団地の集会所の壁には、行事や活動の写真、支援者との記念写真、カモシカが校庭を横切るという珍しい出来事の写真など、支援員によって多くの写真が貼られていた(写真7)。写真は、集会所の壁を一周した後も増え続け、最終的には何周分にもなる枚数が貼られることになった。集会所に貼られていた写真は、支援員によってDVDにスライドショーとして記録され、退去する住民に山岸団地の思い出としてプレゼントされた[130910]。山岸団地の閉鎖時には、写真は支援員によって集会所から取り外され、ファイルに綴じて保管された。

(写真7)集会所に貼られた写真

6.山岸団地の同窓お茶っこ会

6-1.同窓お茶っこ会の開催

山岸団地が閉鎖された直後の2016年7月10日、最後まで継続されていたヨーガセラピーの講師へのお礼として、山岸レディースクラブが居場所ハウスで食事会を開き、約20人が参加した。そして、今後も定期的に集まる機会をもちたいという声に応えて、男性の元住民や支援員などにも声をかけ、山岸団地の自治会が主催する「同窓お茶っこ会」が企画されることになった。

山岸団地の住民の多くは、震災前に生活していた末崎町の門之浜、小河原、小細浦の3公民館に高台移転したが、同じ末崎町内であっても、別の公民館の人とはなかなか顔を合わせる機会がない。中には他の地域に転居した人もいる。また、同じ公民館の人であっても、被災した人同士でないと話題にしにくいこともある。「同窓お茶っこ会」の背景にはこうした状況もある。

「同窓お茶っこ会」に向けた準備は、山岸レディースクラブの元役員が幹事となり進められた。元役員が、それぞれの公民館に高台移転した元住民への連絡係を担当したことで、多くの元住民への連絡はスムーズに行われた。

2017年2月12日、居場所ハウスで「同窓お茶っこ会」が開かれ、元住民や支援員、支援者ら約30人が参加した(写真8)。昼食前、ペットボトルのお茶での乾杯の挨拶で、次のような話がなされた。

「震災の時は家が流れて、手でつかみたいような思いでした。涙も出なかった。それも昔の話ですが・・・・・・ 乾杯の前にお願いがあります。1つは、末崎小学校の子どもたちに校庭を使えない不便をかけたこと。もう1つは、行政の方や支援してくださった方に感謝したいこと。この気持ちを表すために、乾杯のご唱和をお願いします。」[170212]

この日の「同窓お茶っこ会」では、今後も継続したいという思いが確認された。そして、継続にあたって、山岸レディースクラブの元役員と、山岸団地の住民でもあった元支援員の男性に対して、幹事の担当が依頼された*19)。

(写真8)同窓お茶っこ会で集会所の写真を振り返る元住民

6-2.同窓お茶っこ会の継続

「同窓お茶っこ会」は、その後、年に1~2回ずつ開かれてきた。2回目以降の「同窓お茶っこ会」にも元住民や支援員、支援者らが参加し、集会所の写真が綴じられたファイルやスライドショーを見ながら、「○○さんが写っている」、「こんなこともした、あんなこともした」というように、山岸団地での生活の振り返りがなされている。

年月が経過し、元住民の中には亡くなったり、体調を崩したりする人も見られるようになり、今後の継続についての話が出されるようになる。どのようなプログラムを行うかでなく、「元気な顔見て、あの時に戻る。それだけでいい。こんなことやってるところは他にないから、よその仮設の人から、いいなぁって言われる」[170912]という意見や、「みんなに会いたいって思う人は来ればいい。山岸仮設のことを忘れてる人がいたら、それは新しい生活が始まってるっていうことだから、よいことだと思う」[190828]というように、「同窓お茶っこ会」に参加しなくなることを受け入れる意見などが出され、震災から10年目まではこれまで通り食事会として年1~2回開催し、その後は、お茶を飲む集まりにすることが確認された。

2020年2月17日、7回目の「同窓お茶っこ会」が開かれた。次の8回目は2020年9月に開くことが計画されていたが、新型コロナウイルス感染症のため延期とされ、現時点で8回目は開かれていない。

7.コミュニティとしての山岸団地

本稿著者が山岸団地から教わったことを、コミュニティという観点で整理すると次のようになる。いずれも、山岸団地で生活するまで想像できなかったことである。

7-1.外部に開かれたコミュニティ

山岸団地には多くの支援者が訪れていた。本稿著者は震災から既に2年以上が経過した時期に入居したが、それでもまだ多くの支援者が訪れていたことに驚かされた。住民の退去によって生じた空き住戸には、派遣職員や本稿著者のような支援者も生活していた。

広井良典(2009)は「『コミュニティ』は常にその『外部』をもつ、あるいは『コミュニティ』という存在はその成立の起源から本来的に“外部”に対して『開いた』性格のものである」、「『コミュニティの中心』として歴史上重要な役割を担ってきた場所は、実はそうした意味での『外部』との接点、あるいはコミュニティにとっての『外に開かれた“窓”』ともいうべき場所だったといえるのではないだろうか」と指摘し、その例として「『神社・お寺』などの宗教施設」、「学校」、「『商店街』(あるいは市場)」、「自然関係」、「福祉・医療関連施設」の5つをあげている。

山岸団地は、外部から訪れる人に開かれた場所として、広井良典のいう意味でのコミュニティであった。震災は悲しい出来事だが、山岸団地において築かれた関係があることも事実であり、本稿著者も「震災がなかったら出会うことはなかった」という言葉を何度もかけられた。

7-2.施設でないコミュニティ

野田正彰(1995)は、阪神大震災に触れて、「救援者が被災者をマスとして捉え、被災者集団に公平に何かを“してあげる”という関係をとればとるほど、被災者個々は無力化し、『被災者役割』に押し込められていく」、「それぞれの個別事情を剥奪され、『する人』と『される人』に役割が分離されていく」ことで「被災地は全体として施設に似てくるのではないだろうか」と指摘している。これを踏まえれば、仮設住宅を施設にしてしまう契機は、「被災者をマスとして捉え」、支援「する人」と「される人」という役割を分離してしまうことにあると言える。

山岸団地には多くの支援者が訪れたが、山岸団地の住民は、支援や環境を一方的に与えられるだけの存在でなかった。山岸団地の住民が支援者に食事を振る舞ったり、支援者を行事に招待したりすることも行われていた。また、山岸団地の住民は、住戸内外を「カスタマイズ」(岩佐明彦, 2012)したり、清掃したりするなど、様々なかたちで環境に手を加えてもいた。

このことは、山岸団地の住民は、支援者に対応したり、環境に手を加えたりする役割を担っていた、という捉え方もできる。注目すべきは、このような役割は、支援者という外部から訪れる人への対応、雪かきや、草取りなど人間にとっての外部である自然への対応というように、外部との接点において生まれていることである。

本稿では、国内外から山岸団地を訪れる人を支援者と呼んできたが、ここまでの議論を踏まえれば、この表現は正確とは言えない。金子郁容(1992)は「ボランティアの不思議な魅力」として、「助けるつもりが助けられ、個人の力の及ぶ範囲はきわめて小さいはずなのに意外な展開が豊かな結果をもたらす」という「ギャップ」をあげている。鷲田清一(2001)は「ケアの場面」では「存在の繕いを、あるいは支えを必要としているひとに傍らからかかわるその行為のなかで、ケアにあたるひとがケアを必要としているひとに逆にときにより深くケアされ返すという反転」が起きることを指摘している。助けようとする人が逆に助けられ、ケアにあたる人が逆にケアされるという「反転」は、山岸団地でも生まれていた。

本稿著者もそうである。本稿著者が、それまで訪れたことのなかった末崎町での生活を継続できたのは、末崎町の方々に助けられたからである。本稿著者は支援者と見てもらっており、それゆえ山岸団地に入居できたが、実は支援されていたのではないか。本稿のはじめに、被災者でない者が山岸団地での居住経験を語ることに躊躇いがあると書いたのは、山岸団地を美化し過ぎてしまうのではないかという思いとともに、本稿著者は実は支援されていたのではないかという思いもあるからである。ただし、このような思いを抱いているのは、本稿著者だけではないかもしれない。山岸団地には、繰り返し足を運んでいる人がいた。山岸団地が閉鎖された後も、そして現在でも、元住民や支援員との関係を続けている人がいる。支援「する人」と「される人」という役割が分離されていたのでは、このようなかたちで関係を継続することは難しい。山岸団地の住民を被災者というマスとして捉えるのでなく、顔の見える一人ひとりに目を向けるなら、様々なかたちの「反転」が浮かびあがってくるはずである。

7-3.仮のコミュニティでない

山岸団地の閉鎖後、元住民は「同窓お茶っこ会」を開き続けてきた。第1回目の「同窓お茶っこ会」で、次のような挨拶がなされた。

「仮設に入って世界中からの支援をいただき、見守られながら生活することができました。復興という1つの言葉では言い切れない、そういう思いをもつ方々が今日集まってくださったと思います。」[170212]

仮設住宅は、被災者にとっての期間限定の住まいと見なされ、仮設住宅の解消が復興の進捗を示す指標にされることもある。実際、山岸団地は物理的には「仮設」であり、そこに留まり続けることはできない。山岸団地から退去した後は、高台移転した先での生活が始まる。地域の子どもたちに校庭を返却できたのは、嬉しいことである。けれども、山岸団地での経験が消えて無くなるわけではない。岩佐明彦(2012)が、中越の仮設住宅について「人生に『仮』はなく、仮設住宅での2年間は、明日へつながる大事なワンステップ」であり、そこでの生活は「失われた2年間ではありません」と指摘している通り、山岸団地は、物理的には「仮設」だったが、「仮」のコミュニティではない。元住民にとって、山岸団地にまつわる経験は「復興という1つの言葉では言い切れない」ものとしてある。

■謝辞

山岸団地で生活するにあたっては、山岸団地の皆様、居場所ハウスの皆様をはじめ、多くの皆様からご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。

■注

- 1)本稿では、当初は岩手県北上市の支援事業として、後に、大船渡市応急仮設住宅支援協議会によって行われた応急仮設住宅支援事業で雇用されていた人を「支援員」と呼ぶ。「支援員」以外で被災地支援に訪れた人を「支援者」と呼ぶ。

- 2)居場所ハウスは、震災後、米国ワシントンDCの非営利法人「Ibasho」の呼びかけがきっかけとなり、末崎町に2013年6月13日にオープンした。高齢になっても、自分にできる役割を担うことを通して、地域に関わっていくための拠点として運営されている。居場所ハウスについては、田中康裕(2021a, 2021b)などを参照。本稿著者の居場所ハウスへの関わりについては、田中康裕(2025)を参照。

- 3)[ ]内の6桁の数字は、参照した本稿著者のフィールドノートの日付を表す。例えば、[150211]は2015年2月11日のフィールドノートを表す。

- 4)ここでいう公民館とは、社会教育施設としての公民館でない「自治公民館」で、他の地域では自治会や町内会などと呼ばれる地縁組織に該当する。門之浜、小河原、小細浦の3公民館は、末崎小学校の近くに位置する。

- 5)『山岸団地だより』第2号(2011年10月31日)より。『山岸団地だより』は、支援員が毎月発行していた広報誌で、行事、配給などのお知らせ、集会所の利用案内、仮設住宅での生活の注意事項などが記載されていた。『山岸団地だより』は2011年9月20日の第1号から2015年5月25日の第45号まで発行。その後、入居世帯や行事の減少などにより、末崎町の5つの仮設住宅合同の『末崎地区仮設団地だより』として、2015年6月25日の第46号から2016年4月25日の第56号まで発行された。最終的には、末崎町の市営球場に建設された大田仮設のみの『大田仮設住宅だより』として2016年8月25日の第60号まで発行された。

- 6)『山岸団地だより』第3号(2011年11月30日)より。

- 7)『山岸団地だより』第1号(2011年9月20日)~第5号(2012年1月30日)より。

- 8)入居世帯数は「大船渡仮設住宅団地Official Site」(http://ofunatocity.jp)より。ウェブサイトは既に閉鎖されている。

- 9)2015年2月19日の平成26年度第3回復興計画推進委員会での配布資料「大船渡市応急仮設住宅の撤去・集約化計画について」より。

- 10)本稿著者は山岸団地から退去した後、2017年3月まで末崎町の大田仮設で生活していた。

- 11)『山岸団地だより』第26号(2013年10月25日)には、派遣職員とともに、本稿著者が入居していることが紹介され、「団地のイベントにも参加していただきますのでよろしくお願いします」と記載されている。

- 12)支援員の役割は「大船渡仮設住宅団地Official Site」より。ただし、表現を一部変更している。

- 13)「大船渡仮設住宅団地Official Site」より。

- 14)行事や活動は『山岸団地だより』(第1~45号)、『末崎地区仮設団地だより』(第46~56号)、「大船渡仮設住宅団地Official Site」に掲載の山岸団地のカレンダー(2011年9月~2015年3月)からピックアップした。そのため、入居直後の行事や活動はピックアップできていない。また、これらの資料に記載されていない行事や活動もあると思われる。なお、ラジオ体操、支援員の研修、行事や活動の名称が掲載されていないものなどはカウントしていない。

- 15)仮設住宅に多くの支援者が訪れた一方で、「みなし仮設」への支援が手薄になったと指摘されることもある。

- 16)グラフでは2011年の行事や活動の開催数が少ないが、開催数は先にあげた『山岸団地だより』などの資料をカウントしたものであるため、必ずしも実際に開催された行事や活動が少ないわけでないと思われる。

- 17)入居世帯が減少したため、支援者から行事や活動を行いたいという申し出があった際に、他の仮設住宅などを会場として紹介することも行われていた。

- 18)多くの行事や活動では、合間や終了後に、住民と支援者が一緒にお茶を飲みながら話をする時間がもうけられていた。そのため、行事や活動を厳密に分類するのは難しいが、本稿ではおおよその分類として7つに分類している。

- 19)この日、本稿著者は「他で震災があった時に、〔山岸団地のことを〕情報発信」することを依頼された[170212]。

■参考文献・資料

- 岩佐明彦(2012)『仮設のトリセツ』主婦の友社

- 金子郁容(1992)『ボランティア:もうひとつの情報社会』岩波新書

- 田中康裕, 清田英巳(2015)「応急仮設住宅の入居・転居による居住者の生活への影響:岩手県大船渡市の応急仮設住宅を対象として」・『日本建築学会学術講演梗概集(関東)』pp.1031-1032

- 田中康裕(2021b)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』水曜社

- 田中康裕(2021b)「東日本大震災後に生まれたものの継承:大船渡市末崎町の経験から」・『建築の研究』No.256, pp.12-18

- 田中康裕(2025)「「いる」ことと「する」ことからみる環境移行:岩手県大船渡市「居場所ハウス」におけるフィールドワークの経験を対象として」・『日本建築学会計画系論文集』Vol.90, No.831, pp.932-943

- 野田正彰(1995)『災害救援』岩波新書

- 広井良典(2009)『コミュニティを問いなおす:つながり・都市・日本社会の未来』ちくま新書

- 鷲田清一(2001)『〈弱さ〉のちから:ホスピタブルな光景』講談社