文には主語と述語があり、「~は」と「~が」が主語を表す。昔、国語の授業でこのように習いました。けれども、「~は」と「~が」はどう違うかについて納得できる説明を聞いたことがなく(覚えていないだけかもしれませんが)、例えば、「今日は天気がいい」という文における主語は何かについて上手く説明できないでいました。

もちろん、「~は」と「~が」の違いがわからずとも、日常的に話をしたり、文を書いたりすることは可能です。時々、英語と日本語の関係で、英語の文に出てくる主語をそのまま訳すと、日本語として不自然だということを感じたり、日本語で書いたことを英語にすると「There is/are~」(~がある)という表現になってしまうと感じたりすることがあったぐらいです。英語と日本語はなぜ違うかというと、日本語は主語が省略されるから。

このように考えていましたが、金谷武洋氏の書籍を読み、これまでモヤモヤしていたことが一気に解消しました。

主題(トピック)

金谷武洋はカナダ在住の言語学者。数十年にわたってカナダで日本語を教えていた経験を持っておられ、日本語を母語としない人にどうやって日本語を教えるかという実践的、かつ、切実な状況がその理論の背景にあります。そして、金谷武洋の書籍においては、言語学者の三上章(1903~1971年)の理論がふまえられています。

最初に書いた「~は」と「~が」はどう違うかに関して、三上章の理論をふまえた金谷武洋の議論は次のように非常に明快です。

- 日本語には「主語」(subject)はない。日本語は「主語」が省略されているのではなく、そもそも「主語」が存在しない。

- 「~が」は「主格」(Subjective)だが、これは補語である(主格補語)。補語であるから、文に不可欠ではない。

- 「~は」は「主題」(Topic)であり、日本語において極めて大切な概念である。

「三上の主張をごく簡潔に説明しよう。文法研究で使われる用語には紛らわしい者がある。中でも「主語・主題・主格」と全て「主」で始まる3つ単語だ。これらの区別があいまいな為にどれだけ混乱が生じているか知れない。三上は、先ずこの3つを明確に区別した。三上は日本語に「主題」はあると言った。あるどころか、日本語にとって極めて大切な概念であり、それの標識が「ハ」である。次に「主格」もあるとした。これは格助詞の「ガ」が目印である。しかし、主格で表れる語はあくまでも「補語」であり、主格補語は文の成立に不可欠な要素ではない。結論は従って明らかだ。日本語の構文説明に「主語」は不要なのである。」(金谷武洋, 2019)

金谷武洋によれば、「~は」と「~が」はどう違うかという議論が生じるのは、英語の文法を標準と見なし、日本語をそれに無理にあわせて説明しようとすることから生じる疑似問題、つまり、「前提が間違っており、そもそも問うことに意味のない問題」(金谷武洋, 2003)である*1)。これが日本の学校における文法教育に大きな悪影響を与えているということです。そして、三上章の理論は非常に重要だが、日本の学会では無視され続けてきたと。

金谷武洋(2003)は日本語と英語の違いを、「盆栽型」と「クリスマスツリー型」の図式を用いて説明しています

譲治が家でパンを焼いている。

George is baking bread at home.

※金谷武洋(2003)で用いられている文例。

日本語では、「焼いている」という「述語」が最も重要で、盆栽の鉢として表現でき、「譲治が」「家で」「パンを」という3つの補語は鉢から生えている3本の枝として表現できる。これら3つは補語であるため、必ずしも不可欠ではなく、もし聞き手が既にわかっている情報であれば省略することができる(「譲治が」は「主格補語」であるため、この省略は一般的に言われる主語の省略と捉えてはならない)。さらに、これら3つは前後の順番を入れ替えることもできる。

一方、英語では、「George」という「主語」が最も重要である。なぜなら、「George」という「主語」があって初めて、次に来るBe動詞の活用が決まるから(「主語」がなければ、動詞の活動が決まらない)。従って、「主語」から始まる英語は、「主語」を頂点とする「クリスマスツリー型」として表現できる*2)。

「主題」である「は」は、文から切り離されて「述語」とは文法関係を示さず、「聞き手に「さて、いいですか。それじゃこれから次の部分で重要なことを言いますよ」とサインを送る機能」をもっている。金谷武洋は、「「は」はコンマである」と、英語では次のように説明しています。

父は、昨日来ました。

My father (, he) came yeserday.

※金谷武洋(2003)で用いられている文例。

「三上は、助詞「は」の働きは節を超え(コンマ越え)、文さえ越える(ピリオド越え)ことができると主張する。それは、文を越える「は」の、「が」以下の格助詞とは明らかにパワーが違うことの表れなのだ。三上がその証明に使うのは、誰もが知っている文学作品「吾輩は猫である」の冒頭である。

・・・・・・

三上は、冒頭の題目「吾輩は」の文はピリオドを3回にわたって越えている、と分析する。つまり、以下のような形で示せるのである。吾輩→は猫である。

|→名前はまだ無い。

|→どこで生れたか頓と見当がつかぬ。

|→何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いて居た事丈は記憶して居る。こう説明されると、「は」のスーパー助詞ぶりは明らかだろう。それぞれの述語との文法関係とは一切無関係のまま、「は」はひとつひとつの文に係っては結び、その勢いを次へ次へ及ぼすことが出来るのだ。」(金谷武洋, 2003)

金谷武洋は、「は」を盆栽の外に立てられた「日の丸」の旗として表現し、旗の下には盆栽(文)がいくつ並んでいてもよいと指摘しています。

書籍を読んで、「~は」と「~が」の違い(正確には「~は」と「~が」を比べることが無意味であること)がよくわかりましたり、文章を書く時にも、「は」は文を越えるという点には意識的になりました。

主題(トピック)と場所(トポス)

金谷武洋の以上の議論からは多くのことを教わりましたが、次のような興味深い議論も展開されています。

金谷武洋(2019)は、川端康成の『雪国』の「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という書き出しが、「The train came out of the long tunnel into the snow country.」と英訳されることを例にあげて、日本語話者には「主人公が汽車に乗っている」情景が頭に浮かぶのに対して、英語では「The train」(汽車)という主語が登場し、英語話者の視点は汽車を上級から見下ろすものになっていることから、英語を「神の視点」、日本語を「虫の視点」と区別しています*3)。

英語話者の「神の視点」は不動で、「言語化されようとしている状況から遠く身を引き離して、上空からを見下ろしている。そしてスナップ写真の様に、瞬間的に事態を把握する。時間の推移はない」のに対して、日本語話者の「虫の視点」は状況そのものの中にあり、「コンテキスト(文脈)が豊かに与えられている。そしてこの視点は時間とともに移動する」。

従って、英語は聞き手との関係に関わらず話者は自分のことを常に「I」と表現し、過去/現在/未来という客観的なテンス(時制と訳される)のに対して、日本語には「聞き手との関係によって話者が「私」を「僕・俺・先生・パパ・おじさん」などと(大抵は何も言わないから、ゼロも含んで)七変化させる」、「テンスよりもアスペクト中心の表現をする」という特徴がある。テンスとアスペクトについて、英語の過去形を日本語で「〜た」と訳すと教わったように通常、「〜た」は過去と捉えられていますが、「これからクイズを言います。答えが分かった人は、手を挙げてください」の「答えが分かった」は、クイズをまだ言っていないのだからテンスとしての過去ではない。金谷武洋はこのような例をあげ、次のように指摘しています。

「・・・・・・、日本語の「た」は、過去を表すのではない。話者が、ある事柄が成立した、と主観的に判断した時に「た」を使うのだ。つまり、「た」はアスペクト表現の為のものであって、テンス的には、実はどこの時点でも使えるのである。話者はこれまで通り、どこにでも動いていける「虫の視点」で、「いま・ここ」の状況の中にいる。それは「神の視点」から見た過去/現在/未来とは、部分的に似ている要素はあっても、本質的に異なるものである。結論を言えば、日本語ではテンスよりもアスペクト中心の表現をする。アスペクトを借りて、テンスを間に合わせている、と言ってもいい。アスペクトをテンスと「解釈」、あるいは「誤解」しているのだ。」(金谷武洋, 2019)

「虫の視点」の日本語は「話し手」と「聞き手」がどのような状況にあるかと無縁には成立しない。先に、日本語では「主題」が大切な概念であり、「主題」には「聞き手に「さて、いいですか。それじゃこれから次の部分で重要なことを言いますよ」とサインを送る機能」があるという金谷武洋の議論を見ましたが、「主題」とは「対話の場所」にいる「聞き手」への呼びかけである。

「ここで大切なのは、日本語の場合は、この「対話の場」に〈話し手〉と〈聞き手〉が一体となって溶け込むということだ。これこそが「非分離の思想」と呼ぶべき日本語の特徴であり、それを可能にしているのは、日本語の基本構文が持つ述語制、つまり主語を構文上なんら必要としない構造なのである。

近代英語など、主語を義務化してしまった近代西洋語に対して、述語制を代表する言語とみなされる日本語はあらゆる点で対照的である。英語では〈話し手〉は、「対話の場」から我が身を引き離して、上空から〈話し手〉と〈聞き手〉の両者を見下ろすような視線をもつように思えるが、それは何よりも「主語」のなせる技である。また、そう考えるとうまく説明出来ることがとても多い。これに対して日本語の〈話し手〉の視点は常に「いま・ここ」にある状況の内側にあり、その「ここ」が「対話の場」なのだ。」「さて次に、日本語において主題がこれほど重要なのは何故かを考えてみよう。小論をここまで読まれた方にはもうお分かりのように、それはまさに目の前の「同じ対話の場所」に「聞き手」がいるからなのだ。「いいですかぁ」と言いながら話者が掲げて降る旗が「主題」なのだから、そこに相手がいなければ意味がなくなる。結局「これから大切なことを言いますから、よく聞いてください」と話し手が聞き手を「共視」に誘うためのツールが「主題」なのである。そうすることによって同じ「対話の場」に「非分離」にいる両者のコミュニケーションがスムーズになる。日本語の、本来は主題だった「今日は」「今晩は」がいまでは挨拶に変わって使われ続けているのも、それが目の前の聞き手に向かって言われたものであることを物語っている。」(金谷武洋, 2019)

なお、「主題」を意味するトピック(topic)は、場所という意味のギリシア語のトポス(topos)が語源だとされていますが、「西洋諸語においても当初は「話し手」と「聞き手」の「対話の場」であった名残かもしれない」と金谷武洋は指摘しています。

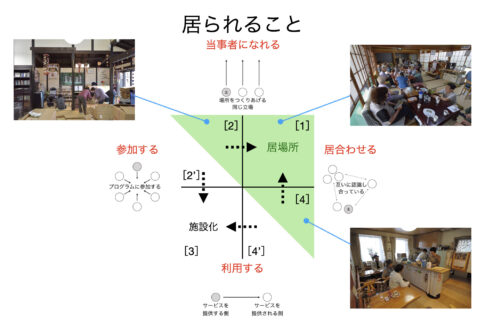

主題(トピック)は場所(トポス)に密接に関わっていること。場所に居ること、居られること、居合わせることを考えてきた者にとって非常に興味深い点です。居ること、居られること、居合わせることを、金谷武洋の議論を手がかりにして捉えていく可能性があると考えています。

□注

- 1)金谷武洋(2019)は、デイヴィッド・パルムター(David Perlmutter)を参照しながら、「全ての文に主語が必須な言語」はスェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、オランダ語、ドイツ語、英語と、ラテン語から生まれたフランス語、ロマンシュ語(スイスで話されている言語)の8つだけであり、このうち「ロマンシュ語は母語話者が急激に減少しており、まもなく消失すると予測されている」と指摘している。つまり、「全ての文に主語が必須な言語」の方が特殊ということである。

- *2)「盆栽型」と「クリスマスツリー型」の図は、金谷武洋(2003)を参照。

- 3)金谷武洋は、「この視点の違いに注目したのは私が初めてではない。何よりも森田良行の『日本人の発想、日本語の表現』(中公新書:1998)がある」、「小論では森田氏の「鳥の視点/蛇の視点」の代りに「神の視点/虫の視点」の比喩を使う」と述べている(金谷武洋, 2019)。

□参考文献

- 金谷武洋(2003)『日本語文法の謎を解く:「ある」日本語と「する」英語』ちくま新書

- 金谷武洋(2019)『述語制言語の日本語と日本文化』文化科学高等研究院出版局