近年、各地に居場所が開かれています。人々は、居場所に対してどのようなきっかけで訪れているのか。運営に関わるために訪れる人、プログラムに参加するために訪れる人がいます。居場所の中には飲食のできるカフェ、レストランとして運営されている場所もあることから、飲食するために訪れる人もいます。

ただし、居場所を訪れるきっかけはそれだけではありません。「居場所ハウス」から気づかされるのは、何かを売買したり、何かを持参したりと、「もの」をやり取りすることも、居場所を訪れる大きなきっかけになっているということです。「居場所ハウス」の出来事をご紹介します。

「居場所ハウス」での出来事

2024年5月6日(月)、「居場所ハウス」に、「見学に来ました」とやって来られた方がいました。

話を伺ったところ、毎月発行している「居場所ハウス」の通信に、「みなさん持ち寄りの販売コーナーあります!」、「何かご自分の作品や産物を売ってみませんか?」と書かれているのを見て、母親が作った小物を飾ってもらえないかと考え、やって来られたとのこと。

「売れるとは思ってないけど、1人で作って、茶の間に飾ってるだけでは張りあいがないから。みんなに見てもらえるだけでも」。いくつか小物を持参されたため、お預かりして、「居場所ハウス」内に展示させていただくことにしました。

この出来事を見て、自身が作った作品を誰かに見てもらえるということも、大切な社会との接点になるのだと気づかされました。

同じ日の午後、末崎中学校の生徒が、2024年5月11日(土)に開催される運動会のポスターを持参しました。「居場所ハウス」に飾って欲しいとのこと。

末崎中学校は、大船渡中学校との統合のため、今年度(2025年3月)で閉校することが決まっています。そのための次の運動会が、末崎中学校の最後の運動会となります。

社会との接点として作品を展示できること、運動会のポスターを展示できること。これらは、「居場所ハウス」が地域の人々が日常的に出入りしている場所であることの結果として、担える(と期待されている)役割と言えそうです。

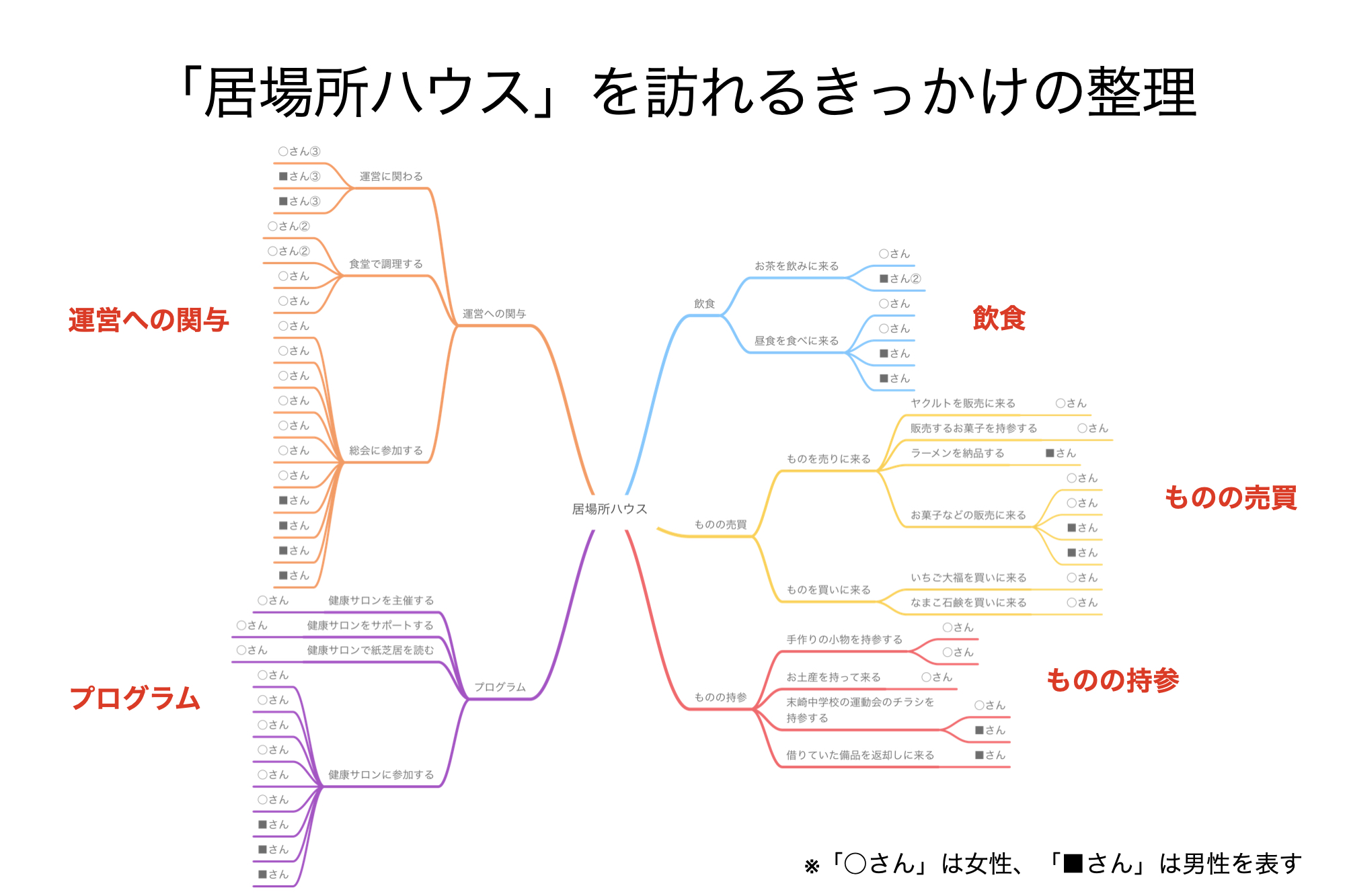

「居場所ハウス」を訪れるきっかけの整理

「居場所ハウス」を訪れるきっかけを整理するため、2024年5月6日(月)〜8日(水)の3日間に訪れた人が、どのようなきっかけで訪れたのかを整理しました。この3日間は、いずれも10:00〜16:00に運営しており、昼食時には食堂を営業しています。5月7日(火)の午後には「居場所ハウス」の運営主体であるNPO法人・居場所創造プロジェクトの総会、5月9日(水)の午前には居場所健康サロンが行われました。

3日間に、スタッフを含めて訪れた人は、5月6日(月)が13人(男性5人、女性8人)、5月7日(火)が23人(男性10人、女性13人)、5月8日(水)が24人(男性6人、女性18人)で、3日間の延べ人数は60人(男性21人、女性39人)となります*1)。

60人が訪れたきっかけは、運営への関与、プログラム、飲食、ものの売買、ものの持参の大きく5つに整理できることがわかりました。

- 運営への関与:運営に関わる、食堂で調理する、総会に参加する

- プログラム:居場所健康サロンを主催する、サポートする、参加するなど

- 飲食:お茶を飲みに来る、昼食を食べに来る

- ものの売買:販売するお菓子を持参する、ヤクルトを販売に来る、なまこ石鹸を買いに来るなど

- ものの持参:手作りの小物を持参する、中学校の運動会のチラシを持参する、借りていた備品を返却しに来るなど

※2024年5月6日(月)〜8日(水)の3日間に訪れた人全てを記載している。

※1日に複数回訪れた人は、1回目のきっかけのみを記載している。

※3日間で複数日訪れた人は、日ごとに分けて記載している。ただし、別の日でも同じきっかけで訪れている場合はまとめて、②(2日)、③(3日)と表記している。

※2024年5月7日(火)のNPO法人の総会に参加した人の中で、その日当番を担当していた人は「運営に関わる」、「食堂で調理する」に分類している。また、昼食を食べた後で総会に参加した人は「昼食を食べに来る」に分類している。

3日間という限られた日数のため、それぞれのきっかけに分類されている人数の多寡でなく、きっかけの種類に注目していただければと思います。

「居場所ハウス」へは運営に関わるために訪れる人、プログラムに参加するために訪れる人、飲食するために訪れる人だけでなく、お菓子などものを売りに来る人、委託販売コーナーで販売しているなまこ石鹸を買いに来る人というように、ものを売るため、買うために出入りする人がいます。図には表現されていませんが、食事に来た人が、居場所農園から収穫したほうれん草を表で販売されているのを見て、買って帰った方も見かけました。

居場所をお店というかたちで運営することは、人々が出入りするきっかけを生み出すことがわかります。

ものの売買に加えて、上でご紹介した手作りの小物、運動会のポスターを展示、掲示して欲しいと持参する人もいました。また、「居場所ハウス」から借りていた備品を返却しに来たり、お土産を持って来たりする人もいました。ものを売買するというかたちでなく、ものを持っていくこともまた、「居場所ハウス」を訪れるきっかけになっていることがわかります。そして、ものを持っていくことがきっかけになり得るのは、それを受け取ってくれる人、見てくれる人がいてくれると期待できる場所だからです。

ここで整理した「居場所ハウス」を訪れるきっかけは、あくまでも本稿著者が観察して整理したもので、それぞれの人に聞いたわけではありません。この意味では、ここで整理したきっかけは、それぞれの人々が訪れた「本当の」きっかけでない可能性があり、正確には「このようなきっかけで訪れているように周りからは見える」と表現すべきものです。

ただし、社会学者のアーヴィング・ゴッフマンの次の指摘をふまえれば、「このようなきっかけで訪れているように周りからは見える」ということ自体にも意味があると考えています。

アーヴィング・ゴッフマンは次のように、パブリックな場所に明確な目的もなくいる「のらくら行為」、「ぶらつき行為」は「不当な行為と見なされる」。それゆえ、「のらくら行為」、「ぶらつき行為」を正当化したり、隠したりしているために、人は「誰の目にも明らかな行為をすることで自分の存在を粉飾する行為」を行うと指摘しています。

「・・・・・・、なすべき仕事をまったくもっていないという印象を与える人びとがいる。現在の状況の外にはっきりした目的をもたずに公共の場所にいることは、のらくら行為とか、ぶらつき行為とか呼ばれる。場所の位置が固定している場合はのらくら行為と呼ばれ、その位置が移動する場合はぶらつき行為と呼ばれている。そして、どちらも不当な行為と見なされる。」

「『無目的』でいたり、何もすることがないという状態を規制するルールがあることは、次の例を見れば明らかである。のらくら行為を正当化したり隠したりするために、課されているわけでもない関与を利用すること――誰の目にも明らかな行為をすることで自分の存在を粉飾する行為――がそれである。だから、仕事中に『休憩』したい人は、喫煙が認められているところへ行って、そこで目だつように煙草を吸う。また、ほんのちょっとした『気晴らし』の行為が、何もする仕事がないという状態を隠す手段として用いられたりする。たとえば、魚などはいないから自分の瞑想が妨げられるおそれのない河岸で『魚釣り』をしたり、あるいは浜辺で『皮膚を焼いたり』するのは、瞑想や睡眠を隠すための行為である。このようなどちらかといえば無為の行為を公然と示してそれを正当化するには、浮浪者ののらくら行為の場合と同じように、特別のユニホームを着用しなければならないのであろう。」

※E.ゴッフマン(丸木恵祐 本名信行訳)『集まりの構造:新しい日常行動論を求めて』誠信書房 1980年

アーヴィング・ゴッフマンの指摘をふまえれば、居場所を訪れるためには「誰の目にも明らかな」理由が必要であり、何をしに来たのか明確な目的をもたないように見える人は、不自然な目で見られる恐れがあるということです*2)。従って、「本当は」誰かとちょっとした話をしたい、誰かの顔を見るだけでもいいと思って居場所を訪れるとしても、状況によってこれらは「誰の目にも明らかな」理由とならず、何をしに来たのかわからない不自然な人と見られてしまう恐れがある。コーヒーを飲みに来た、食事に来た、ものを買いに来たなどは、「誰の目にも明らかな」理由であるがゆえに、不自然な人と見られることを回避する手段として利用できるということです。そして、コーヒーを飲んだり、食事をしたり、ものを買ったりすることに付随するかたちで、誰かとちょっとした話をしたい、誰かの顔を見たいという「本当の」目的が達成される。

このように考えれば、「このようなきっかけで訪れているように周りからは見える」ことが多様であることは、人々が「本当は」どのような思いで居場所を訪れるかは別として、居場所を訪れることを正当化するために用いることのできる「誰の目にも明らかな」理由が多様であることを意味し、その場所の間口の広さを表すものと捉えることができると考えています。

■注

- 1)本稿著者を除いた人数である。

- 2)明確な目的をもたないように見える人を排除しないために、新潟市の「実家の茶の間・紫竹」では、「どなたが来られても「あの人だれ!!」という目をしない。」という「茶の間の約束事」が掲示するという配慮がなされている。