少し前、ソウルに滞在する機会がありました。ソウルで訪れた場所の中で魅力的だと感じたのはソウル路7017(Seoullo 7017)、清渓川(Cheonggyecheon)、東大門デザインプラザ(Dongdaemun Design Plaza:DDP)です。また、交差点などに設置されている日除けのパラソルも魅力的だと感じました。

ソウル路7017、清渓川、交差点の日除けのパラソルは、道、橋、川というインフラに関わる場所。東大門デザインプラザは建築ですが、その規模の大きさからインフラのような性質があるという意味で、これらの場所にはインフラに関わる場所という共通点があると考えることができます。

(ソウル路7017)

(清渓川)

(東大門デザインプラザ(DDP))

(交差点のパラソル)

ソウル路7017

ソウル路7017は、ソウル駅の北側を東西に繋ぐ1kmほどの道路。東側は、南大門市場近くの会賢駅(Hoehyeon Station)から始まり、トェゲロ(Toegye-ro)の中央を通ります。ソウォルロ(Sowol-ro)を越えた辺りからスロープが始まり、そのままソウル駅の北側を渡るブリッジに。ソウル路7017の西側は3つに分かれており、チョンパロ(hengpa-ro)、万里ジェロ(Mallijae-ro)、チュンニムロ(Jungnim-ro)にスロープや階段で降りることができるようになっています。途中で、ドッキングソウル(Docking Seoul)という、元々駐車場に出入りするスロープだったところを展示場にした場所につながっており、スロープを通って屋上庭園にあがることができます。

ソウル路7017には、円柱の鉢が並び、様々な草木が植えられています。水が張られた鉢も。周りがベンチになっている鉢もあります。途中、何ヶ所か円柱状の部屋を見かけました。部屋は、観光案内所、休憩スペース、カフェになっているようでした。歩いて行く人、ベンチに座って休憩したり話をしている人など、多くの人を見かけました。

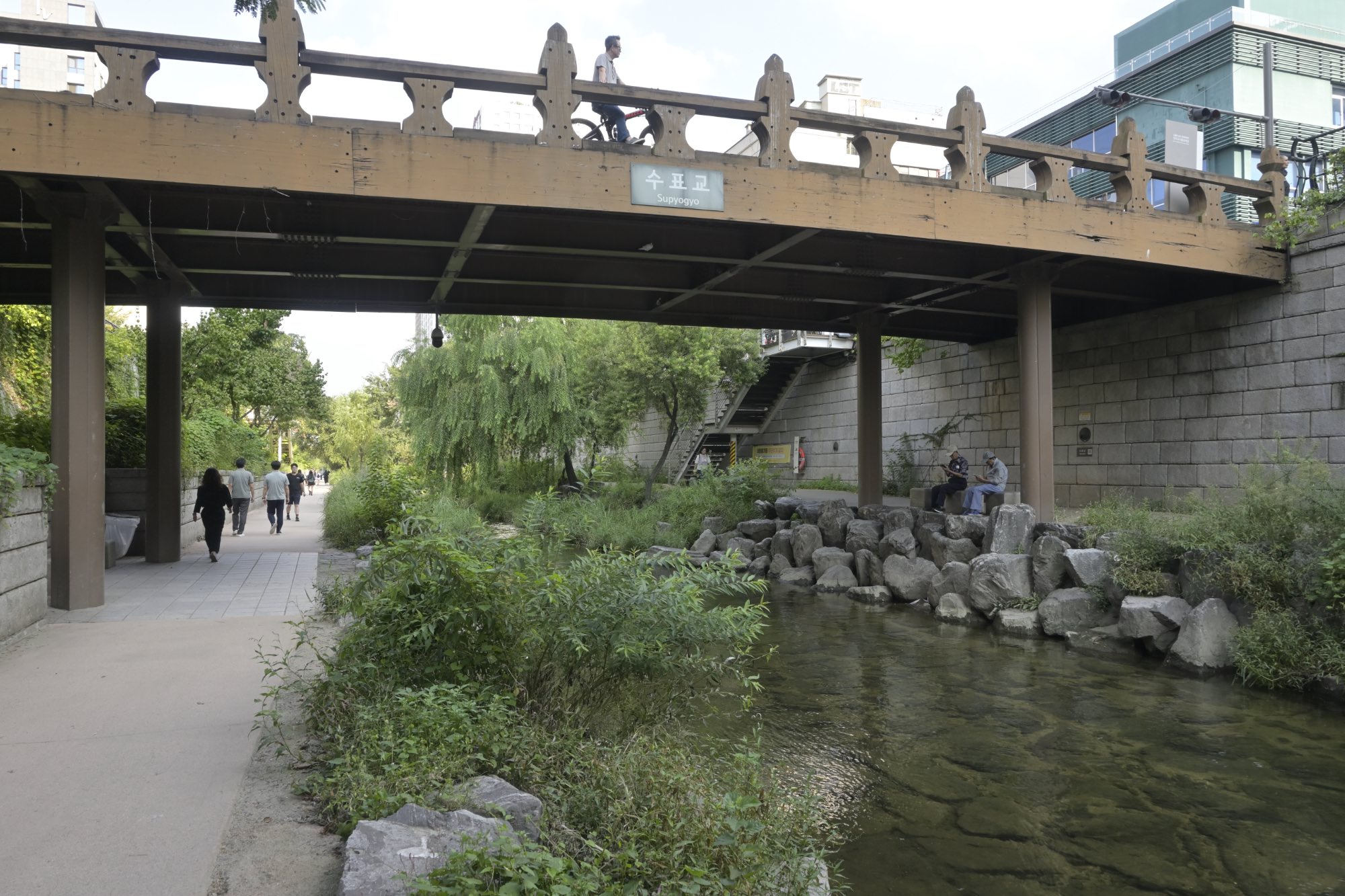

清渓川

清渓川は、ソウル中心部を東西に流れる川。以前は上を高速道路が走っていました。現在は、光化門広場の南側から、清渓川博物館付近の東西約6kmにわたり高速道路が撤去され、両岸が遊歩道として整備されています。

遊歩道を歩いている人、座っている人、子どもを乗せた手押し車を押して歩いている人など、多様な人を見かけました。地元の人と思われる人もいれば、観光客と思われる人もいます。座って読書をしている人、編み物をしている人も見かけました。また、遊歩道からは、橋の上で足を止めて川を眺めたり、橋の欄干にもたれてスマートフォンを触ったりと、橋で過ごしている人の姿も見ることができます。

宗廟の南には、電化製品や部品などを販売するショッピングセンター(Sewoon Cheonggye Shopping Center)があります。清渓川の両岸にあるショッピングセンターの建物は、ブリッジでつながっており、ブリッジからは付近を一望することができる場所になっていました。

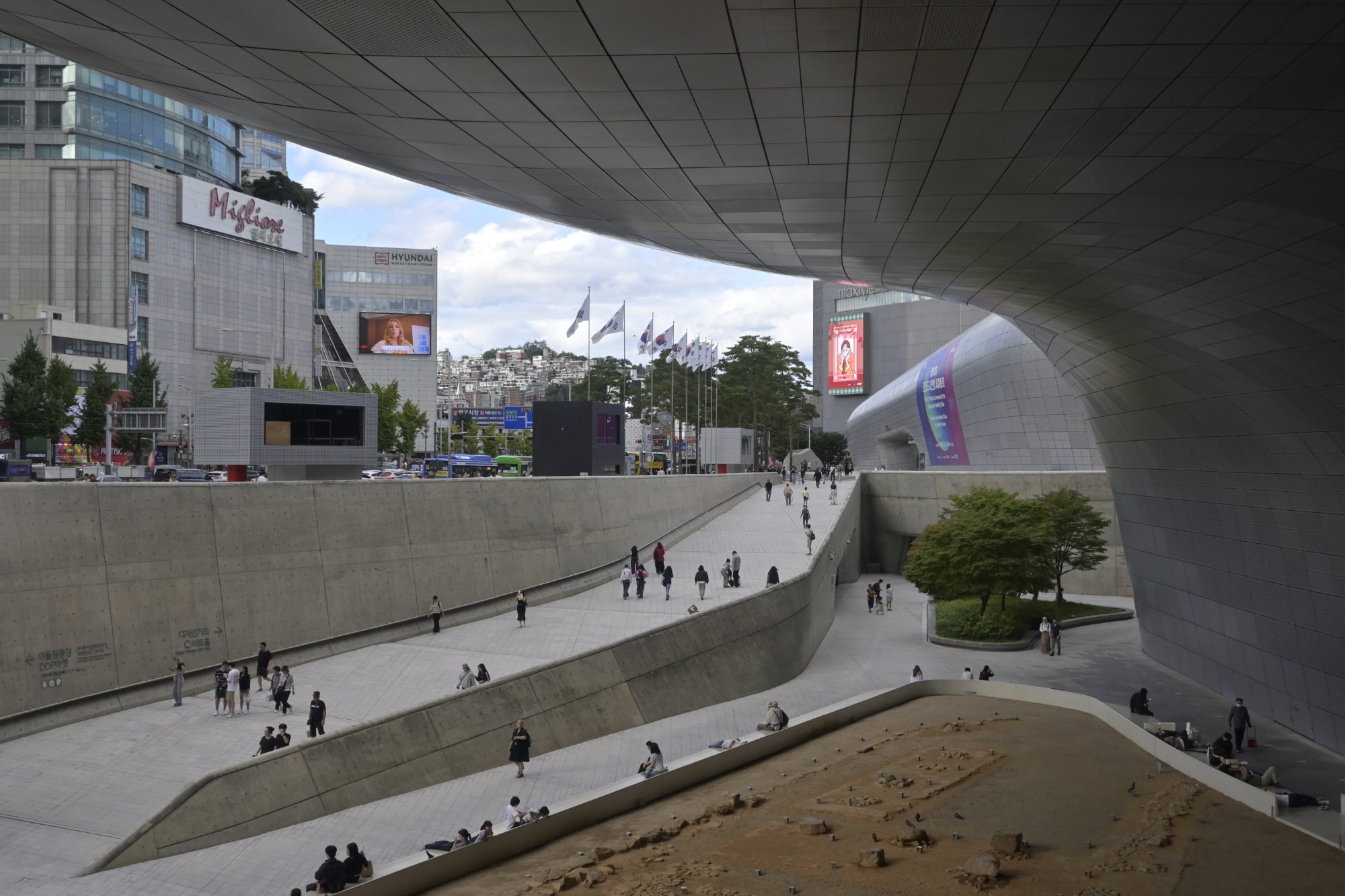

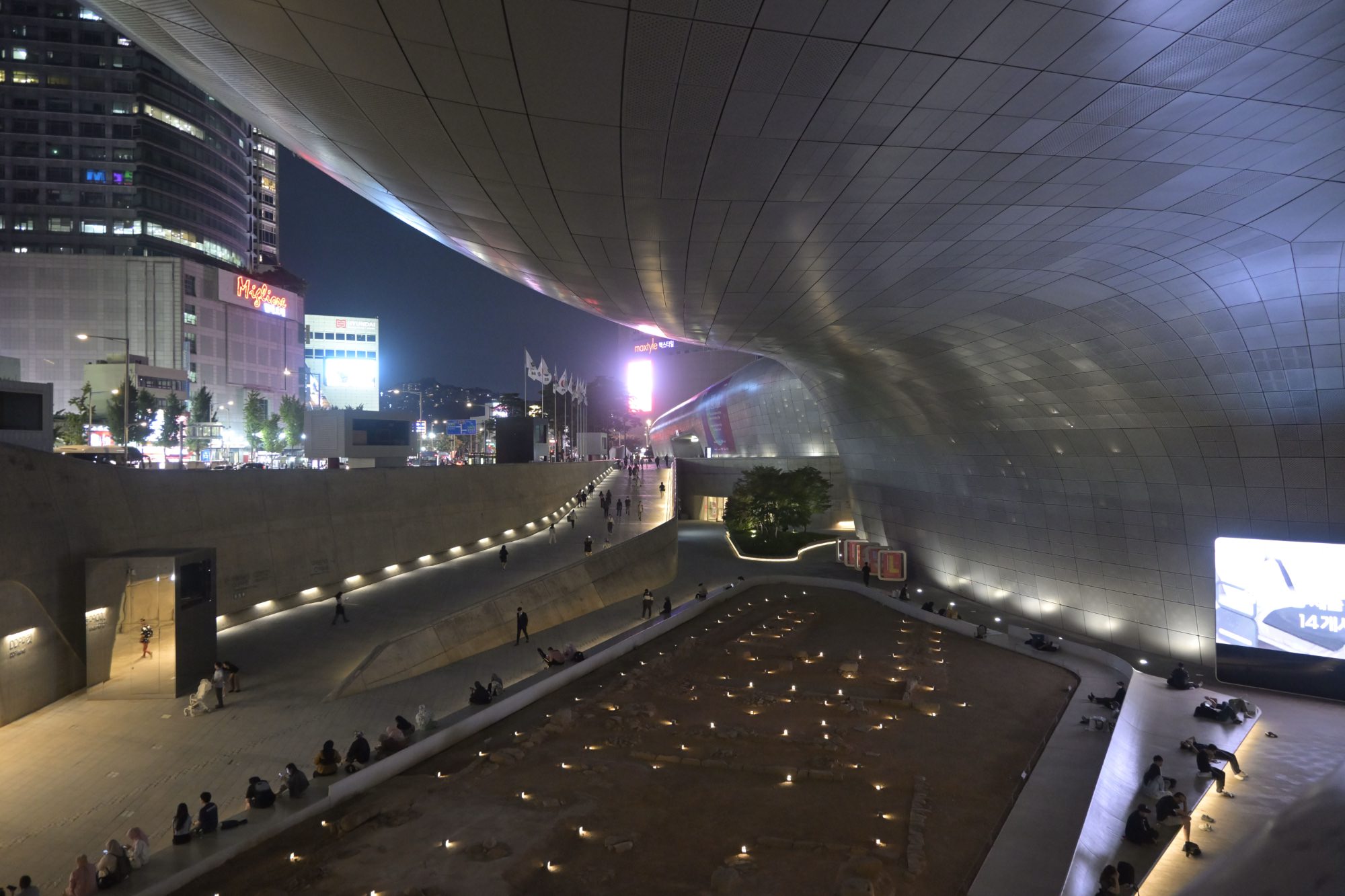

東大門デザインプラザ(DDP)

東大門デザインプラザ(DDP)は、東大門運動場の跡地に建築されたアート、デザイン、ヘリテージに触れることのできる複合文化空間で、2014年3月21日に開館。地下鉄2・4・5号線の東大門歴史文化公園駅に直結しています。建築家のザハ・ハディド(Zaha Hadid)が設計した宇宙船のような建物は大きくデザインラボ、ミュージアム、アートホールの大きく3つのボリュームに分かれています。さらに、敷地内には東大門歴史文化公園があり、さらに、地下1階部分はデザインマーケットとなっています。世界最大の3次元非定型建築物で、敷地面積は約6.3ha、建築面積は約2.5ha、延べ床面積は約8.7ha。建物は、地下3階、地上4階、最高高さ29mと*1)、その規模の大きさに圧倒されてしまいます。

スロープ、階段、広場、吹き抜け、屋上、保存された遺跡などが作り出す空間は、その規模から「地形」と呼べるようなものであり、このような地形が、人々が思い思いに過ごしたり、行き交ったりする「居方」(いかた)を生み出しているように感じました。

日除けのパラソル

韓国では、交差点に日除けのパラソルが設置されているのを見かけました。交差点だけでなく、上で紹介したソウル路7017や清渓川でも見かけました。パラソルは、ベンチとセットになったものなど、いくつかのタイプがあるようでした。

パラソルは、上で紹介した3つの場所に比べるとささやかですが、道などのインフラを人に優しいものにするための配慮として興味深く、魅力的だと感じました。

アメリカの社会学者、エリック・クリネンバーグ(2021)は、「社会関係資本が育つかどうかを決定づける物理的条件」を「社会的インフラ」(Social Infrastructure)と呼んでいます。「社会的インフラ」が人間関係を生み出すのは、次の指摘のように、他者と接触する機会を「継続的かつ反復的」に生み出すからです。

「健全な社会的インフラがある場所では、人間どうしの絆が生まれる。それは当事者たちがコミュニティをつくろうと思うからではなく、継続的かつ反復的に交流すると(とくに自分が楽しいと思う活動のために)、自然に人間関係が育つからだ。」

「二極化を育むのは、物理的空間とコミュニケーションにおける、社会的な距離と分離だ。これに対して接触と会話は、私たちに共通の人間性があることを思い出させてくれる。それが反復的で、共通する情熱と関心をともなうときはなおさらだ。」(エリック・クリネンバーグ, 2021)

エリック・クリネンバーグは「社会的インフラ」として、次のような場所を例にあげています*2)。

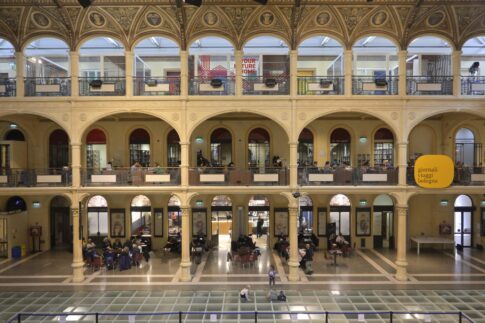

- 「図書館や学校、遊び場、公園、運動場、スイミングプールといった公共施設」

- 「歩道や中庭、市民農園など人々を公共の場に誘う緑地」

- 「教会や市民団体などの地域団体」(人々が集まる固定的かつ物理的スペースがある場合)

- 「食料品や家具、衣料品などの定期的に開かれるマーケット」

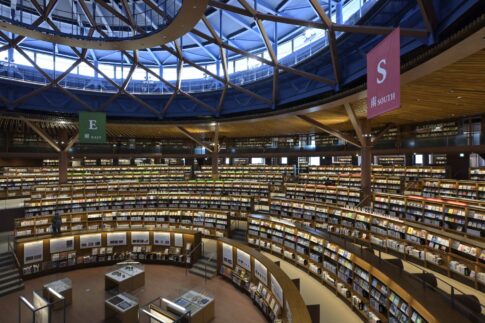

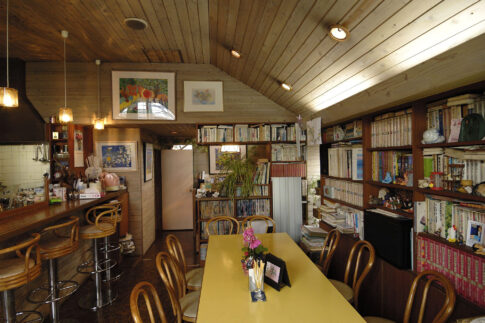

- 「カフェやダイナーや理髪店や書店など、何も買わなくても、人が集まって長居することが歓迎される場所」のように、レイ・オルデンバーグのいう「サードプレイス」として機能する「商業施設」

このような場所が「社会的インフラ」になるという指摘は、サードプレイスなどの議論もあるためそれほど意外ではありませんが、エリック・クリネンバーグの議論が興味深いのは、従来インフラと呼ばれてきたものもまた「社会的インフラ」になり得るのだという指摘です。

エリック・クリネンバーグは、交通機関について、「自家用車のような個人的な乗り物は、移動中に他人と接触することがない」ため「社会的インフラ」でないが、「バスや電車などの公共交通機関なら、市民の交流を促進する可能性がある」ため「社会的インフラ」になり得るというように、交通機関が「社会的インフラかどうかは、その態様で決まる」と指摘しています。また、「上下水道システムや浄水施設、燃料供給網、送電」のような「従来型インフラ」、防波堤や橋などの「ハードインフラ」について、「社会的インフラの役割を兼ねるように工夫できる」と指摘しています。

「社会的インフラは、伝統的なメガプロジェクトに組みこむこともできる。それによって防波堤や雨水貯水槽など大きな建設コストのかかる気候安全保障措置を、人々が日常的に集まって、危機のとき必要になる助けあいのネットワークを生み出す公園や広場にするのだ。」(エリック・クリネンバーグ, 2021)

ソウル路7017、清渓川、東大門デザインプラザ、交差点などのパラソルは、規模や形態は異なるものの、従来型のインフラを「社会的インフラ」に変えた場所と言えるように思います。もちろん、このような場所において人々が新たな関係を築くことは少ないかもしれませんし、そもそも、このような場所で見かけたり、すれ違ったりした人とはもう二度と会うことがないかもしれません。けれども、エリック・クリネンバーグが指摘するように、他者との接触それ自体が「私たちに共通の人間性があることを思い出させてくれる」とすれば、このような場所もまた重要な「社会的インフラ」になっていると思います。

エリック・クリネンバーグは、ニューヨークの地下鉄利用者の研究を次のように紹介しています。

「〔地下鉄の〕利用者は『渡り鳥的なコミュニティ』をつくる。混みあった列車を毎日利用するからといって、長期的な人間関係が生まれることはめったにないが、利用者は、他人との違いや、混雑具合や、多様性など、他人のニーズに対処することを学ぶ。その経験は、協力関係や信頼関係を促進するとともに、他人の予期せぬ言動を見聞きし、特定の集団に関する自分のステレオタイプに疑問を抱く機会をもたらす。地下鉄は、ニューヨーク市の交通の大動脈であるだけでなく、最大かつもっとも非均質な公共空間なのだ。」(エリック・クリネンバーグ, 2021)

都市には、「長期的な人間関係」だけでなく、「渡り鳥的なコミュニティ」もまた必要だということ。それは、従来型のインフラを工夫することによっても生み出すことができる。ここでご紹介した4つの場所は、その具体的なあり方を見せてくれているように思います。

■注

- 1)「DDPについて」のページより。

- 2)ここにあげているのは、エリック・クリネンバーグ(2021)のp33で紹介されている場所である。

- 3)エリック・クリネンバーグが言及しているニューヨークの地下鉄利用者の研究は以下の研究。Stéphane Tonnelat and William Kornblum, International Express: New Yorkers on the 7 Train (New York: Columbia University Press, 2017)

■参考文献

- エリック・クリネンバーグ(藤原朝子訳)(2021)『集まる場所が必要だ:孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学』英治出版