サードプレイスの特徴、サードプレイスがもたらす恩恵

2000年頃から、日本ではコミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側などの「まちの居場所」が同時多発的に開かれています。「まちの居場所」を捉える上で重要な概念の1つに、レイ・オルデンバーグによるサードプレイスがありま...

居場所

居場所2000年頃から、日本ではコミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側などの「まちの居場所」が同時多発的に開かれています。「まちの居場所」を捉える上で重要な概念の1つに、レイ・オルデンバーグによるサードプレイスがありま...

研究

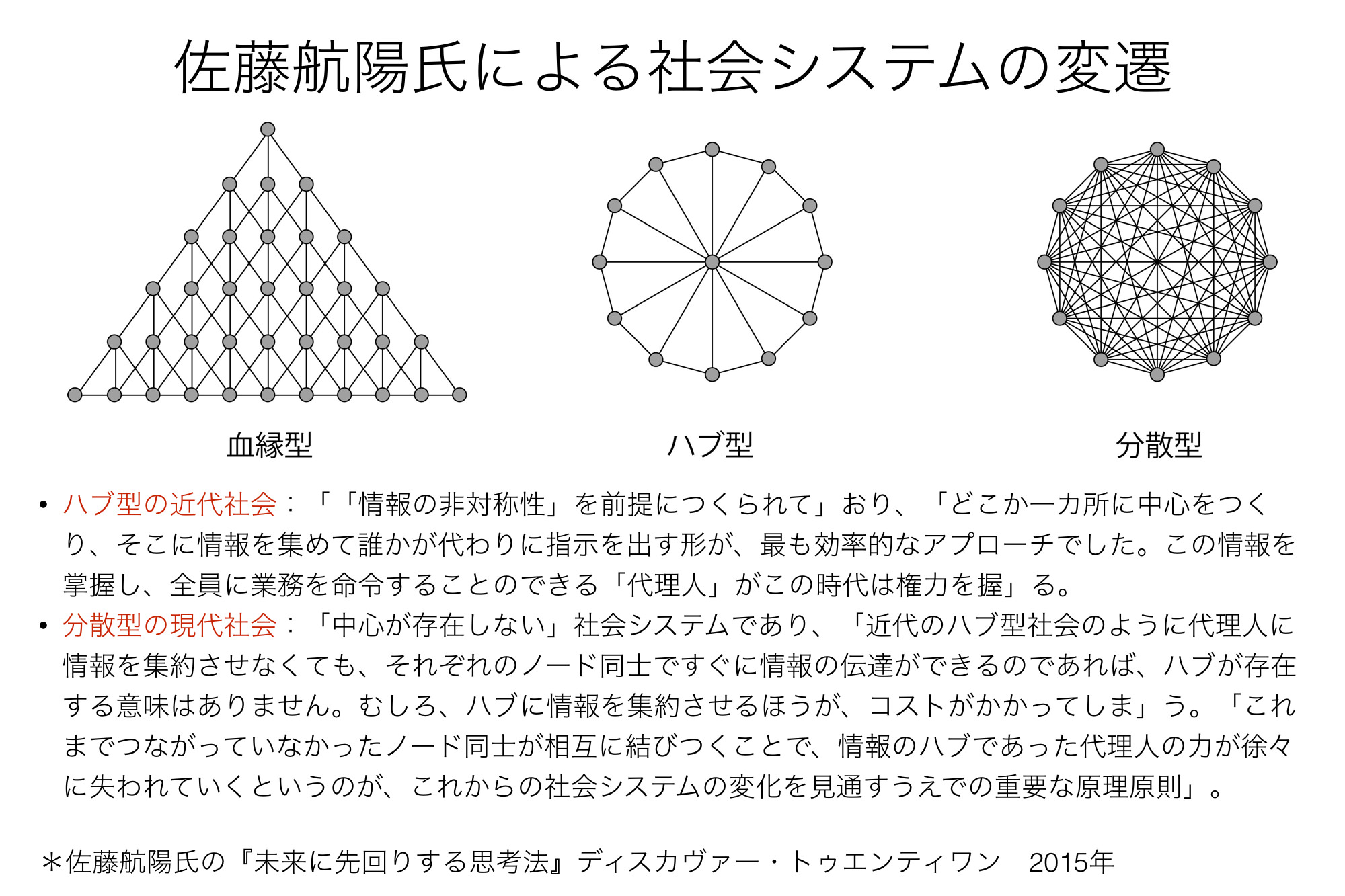

研究少し前になりますが、松村秀一氏による『ひらかれる建築:「民主化」の作法』(ちくま新書 2016年)という本を読みました。この本の中で、松村氏は戦後日本の建築関係産業は一貫して「民主化」を目指してきたとし、「民主化」を次の...

居場所

居場所まちの居場所のスケールアップとは 2000年頃から日本では、まちの居場所(コミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側などと呼ばれることもある)が各地に開かれています。まちの居場所とは、従来の制度の枠組みでは上手く対応...

居場所

居場所レイ・オルデンバーグは『サードプレイス:コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』(みすず書房, 2013)において、十九世紀のドイツ系アメリカ人のラガービール園、戦前の田舎町のアメリカにあった「メインストリート...

居場所

居場所田所承己氏の『場所でつながる/場所とつながる』(弘文堂 2017年)を読みました。 「リアルな場所を“媒介”に何らかの社会関係や相互作用が生成される側面」としての「場所でつながる」、「居住者や旅行者が“ある場所との関係”...

まち・暮らし

まち・暮らし岡檀氏による『生き心地の良い町:この自殺率の低さには理由がある』(講談社 2013年)を読みました。 世界保健機関(WHO)では自殺の危険を高める要素(自殺危険因子)として、「社会経済的地位の低さ、失業、支援の欠如、病苦...

居場所

居場所最近、ドン・タプスコット、アレックス・タプスコット(高橋璃子訳)『ブロックチェーン・レボリューション:ビットコインを支える技術はどのようにビジネスと経済、そして世界を変えるのか』ダイヤモンド社 2016年を読みました。社...

居場所

居場所山形浩生氏は、ジェイン・ジェイコブスについての文章「ジェイコブズの教訓:強いアマチュアと専門家の共闘とは」を公開されています。 山形氏はこの中で、専門家に対するジェイコブスの優位性は、アマチュアとしてのアプローチにあった...

まち・暮らし

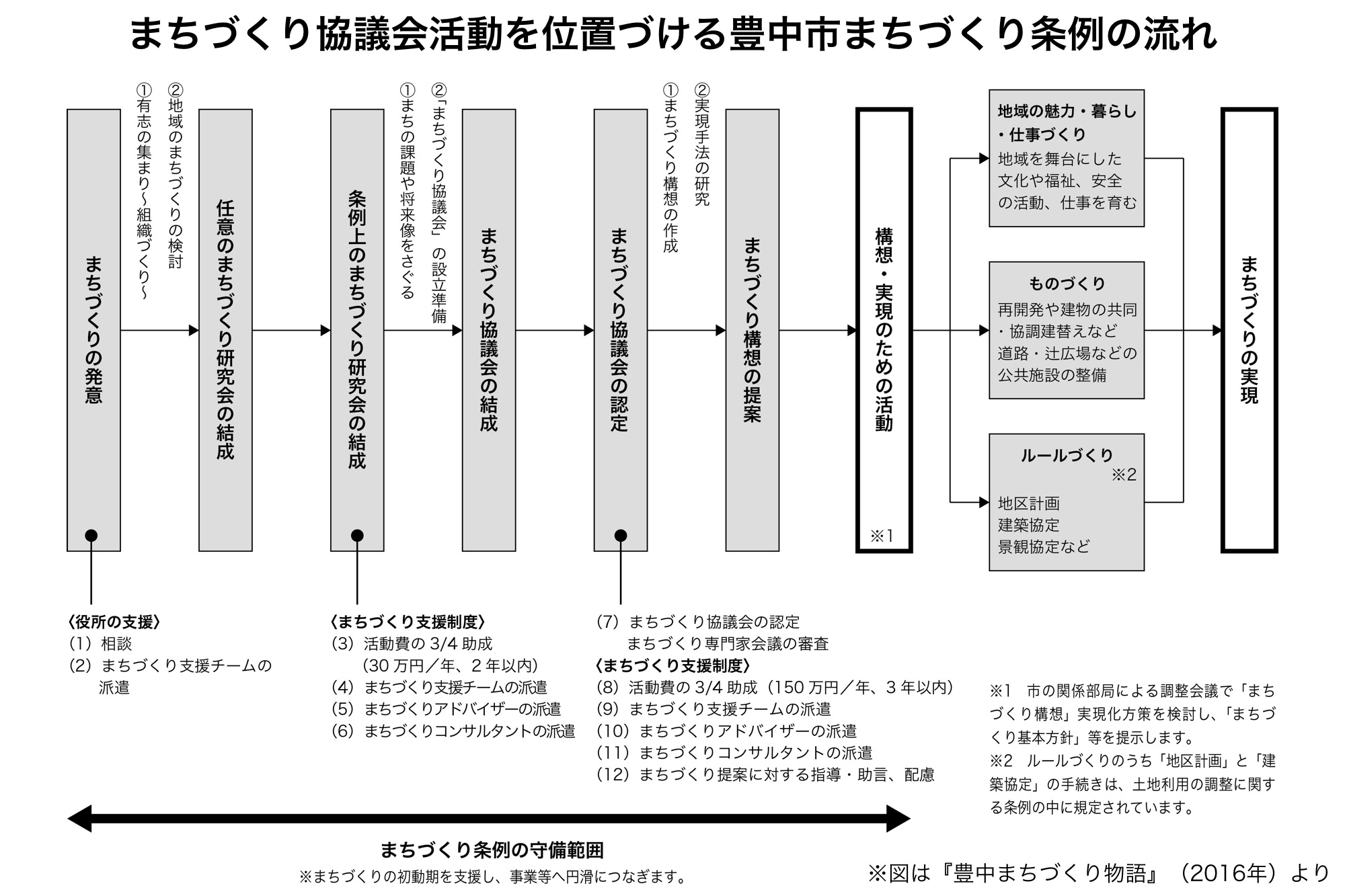

まち・暮らし芦田英機著(赤澤明編)『豊中まちづくり物語』(啓天まちづくり研究会, 2016年)を読みました。 1992年(平成4年)に制定された全国でも先駆的な「豊中市まちづくり条例」とそこに込められた理念、条例を生み出す背景、条例...

研究

研究日本では2000年頃から、「まちの居場所」(コミュニティ・カフェ)が各地に開かれるようになりました。このブログで何度も紹介している千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」、大船渡市の「居場所ハウス」のような場所が、今、同...