新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により、これまで当たり前のようにできていたことが困難になりました。各地のコミュニティ・カフェ、地域の茶の間、サロンなどの居場所(人々にとって居場所になり得る場所を実現しようとする試み)や、こうした居場所をモデルとした介護予防のための「通いの場」の中には、運営を終了したり、休止したり、縮小したりしているところがあります。そして、居場所や「通いの場」に行けず家に閉じこもりがちになった人々に対して、家庭でも一人でもできる介護予防の方法も提案されています。家庭でも一人でもできる介護予防は大切ですが、家庭でも一人でもできる介護予防だけで十分な効果があるとすれば、居場所が不要になるかと言えば、決してそうではないと考えています。

感染防止という観点からすれば、人々が集まる居場所は感染のリスクを高める事になる。かといって、居場所が不要ということにはならない。なぜそのように考えることができるのか? この問いに応えるためには、改めて居場所を考え直す作業が必要だと感じています。

社会教育学・教育人間学の萩原建次郎氏による『居場所:生の回復と充溢のトポス』(春風社 2018年)は、居場所の可能性を考える大きなヒントを与えてくれるように思います。

萩原氏は、居場所は「安定した日常においては意識の後景に退いて、前意識レベルで支え働いているからこそ、「喪失」という形によってしか意識し得ない」と指摘し、10〜20代の若者の「これまでの人生をふりかえって、居場所が“ない”と感じたときはあるか。感じたとしたらそれはどのようなときか」という問いかけに対する記述を手がかりとして、居場所について考察しています。この作業から居場所の意味を次の4つに整理しています。

「第一に、居場所とは、「私」と他者・自然・事物との相互規定的な意味と価値と方向の生成によってもたらされる「私」という位置である。」

「第二に、居場所は他者との相互規定的関係において生成し、「私」において体感される。」

「第三に、居場所の生成において、生きられた身体としての「私」は、他者・自然・事物へと住み込み、他者・自然・事物のかけがえのなさを感受する。」

「第四に、居場所は「私」と世界の生成母胎であり、固定化しえない動的な場である。」(萩原, 2018)

ここでも、そして『居場所:生の回復と充溢のトポス』の中でも何度も言及されているように「心の居場所」と「物理的・空間的な居場所」とを分けることができない。

それゆえ、物理的な空間をもつ居場所(まちの居場所)を開いていく試みに意味があると言えますが、子ども・若者にとっての居場所は、大人や第三者によって一方的に与えられるものではなく、大人や第三者による「居場所づくり」が「第二・第三の学校化された場を拡大」することになる危険性がある。

このことを萩原氏は、「子どもの居場所づくり」の施策化と拡大の動きを例にあげて、次のように説明しています。

- 1992年:当時の文部科学省が「学校不適応対策調査研究者協力会議」最終報告書『登校拒否(不登校)問題について:児童・生徒の心の居場所づくりを目ざして』を出す。この報告書で、初めて公文書に「居場所」という言葉が使用される。

- 1999年:「全国子どもプラン(緊急三ヵ年計画)」。

- 2003年:「新子どもプラン」。以前の「全国子どもプラン(緊急三ヵ年計画)」を引き継ぎながら、「子どもの居場所再生事業」が新たに加えられる。

- 2004年:「子どもの居場所づくり新プラン」。「地域子ども教室」(現在の「放課後子ども教室」の原型)が登場する。

- 2005年:「地域子ども教室」は「地域教育力再生プラン」でも継続事業となる(〜2007年3月終了)。

- 2007年:文科省と厚労省との共同事業「放課後子どもプラン」。厚労省の全児童対策と合わさる形で、放課後の学校を活動の前提とした「放課後子ども教室」へと施策が移行。

「〔地域子ども教室の〕活動場所は各受託団体にゆだねられており、公民館や青年の家、野外キャンプ場といった社会教育施設や公園、神社、お寺など、地域コミュニティの中核となる場所での活動が、それぞれの団体、地域の実情にあわせて展開されていった。活動内容も団体の枠を超えており、団体同士での協力や連携もあり、多世代の交流や会員以外の地域の子どもたちや保護者に参加機会が開かれた多様な展開が起こった。」(萩原, 2018)

しかし、こうした活動の広がりと深まりは、文科省と厚労省との共同事業「放課後子どもプラン」が登場したことで「縮小と変質を余儀なくされ」たと萩原氏は指摘しています。

「それまで「地域子ども教室」であった名称が「放課後子ども教室」と変更されたことの意味は大きい。それは「地域」から「放課後」へと冠を付け替えることで、学校を意識したものへと変質し、活動場所も「できる限り小学校内で実施」する方向性が打ち出された。こうして政策における「子どもの居場所」は学校の校庭や教室に安全で安心して活動できる子どもの活動拠点へと移行することになる。

その後の学校支援地域本部や学校・地域コーディネーターの設置の動きと併せると、子どもの育ちの場が学校に集約され、地域や青少年団体はあくまで学校教育の資源として利用されていく、という道筋が明確になってくる。これは子どもの側にしてみれば、次のような制約が生まれることになる。それは①参加対象が小学生に特化されてしまうこと、②日常生活のほとんどが学校空間に限定されること、③学校の人間関係がそのまま持ち込まれていくこと、④かかわる大人がみな「先生」となり、放課後の大人との関係性が「先生−児童」の関係性に限局されていくことである。」(萩原, 2018)

萩原氏は「放課後子ども教室」について、「大人や保護者からすると「安心で安全な」活動ではあるが、子どもにとってはかつて原っぱや雑木林、路地で自律的で冒険的・探索的に遊んでいた放課後とはおよそ質的に異なる、仕組まれた教育空間へと一層囲い込まれる結果を生んだ」とも指摘。そして、この背後には、地域社会や日常空間が「近代社会が求めてきた有用性と生産性の原理」に覆われてしまったことが指摘されています。そこからは「「暴力」や「性」以外にも、「死」「病」「老い」「悪」「不安」「悲しみ」といった負と価値づけられる側面のほかに、「偶然」「無駄」「無目的」「未完」といった不合理的とみなされる側面など」が抜け落ちてしまっている。

萩原氏は、哲学者の中村雄二郎の「生の円環(life cycle)」の考えに触れて、次のように指摘しています。

「中村が指摘するような生涯各期に応じた有機的なつながりの仕組みとして、伝統的な地域共同体では七歳頃から加入する子ども組、一五歳頃から加入する若者組、その後は壮年組、老年組などが存在していた。このように人の生涯各期(子ども期・青年期・壮年期・老年期)は、さまざまな節句行事や祭り、通過儀礼、所属集団などで意味づけられ、人生各期が個人レベルでも世代間のかかわり合いのレベルでも独自の意味を持ちながら、互いに補い合う関係をつくっていた。自然が四季折々を彩りながらめぐっているように、産業社会化(近代社会化)以前の暮らしでは、生涯各期いずれもが独自の色彩を持ち、めぐりあう生の円環(life cycle)で成り立っていたことが見て取れる。

しかし、近代社会が求めてきた有用性と生産性の原理(役に立つか、使えるかどうかを重視する原理)で私たちの生が支配されたとき、子ども期や老年期が(女性、障がい者とともに)軽視され、壮年男性をモデルとした有用性と生産性の一元的な価値で生がとらえられるようになってしまったと中村は言う。言いかえれば、このような人間の生に対する意識の転換が、世代継承の機会と生涯各期の有機的なつながりの分断をうながしたのである。」(萩原, 2018)

萩原氏が「若者」という表現を使用しているのは、「直線因果論的な発達区分の中に位置づけられてきた「青年」と区別」するためです。

高齢者の居場所

萩原氏による『居場所:生の回復と充溢のトポス』は子ども・若者にとって議論されていますが、これは高齢者の居場所を考える上でも学ぶことが多いと思います。

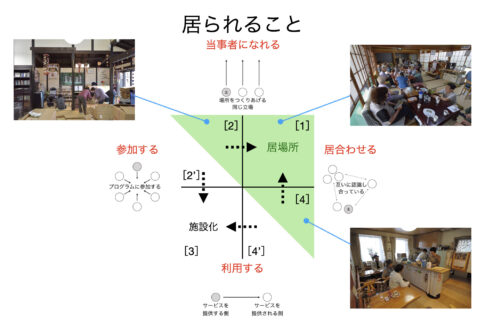

子ども・若者にとっての居場所は、大人や第三者によって一方的に与えられるものではない。これは高齢者も同じです。当然のことながら、コミュニティ・カフェ、地域の茶の間、サロンなどの居場所を開いたからといって、それが自動的に人々の居場所になることはありません。居場所とは、そこに関わる人々にとっての居場所になり得る(願わくば、居場所にしてもらえる)空間を用意する試みだと捉えることができます。

萩原氏は子ども・若者の居場所の制度化について議論していましたが、居場所が制度に組み込まれている状況は、コミュニティ・カフェ、地域の茶の間、サロンなどを参考にした「通いの場」が生まれているように、今まさに高齢者の居場所においても生じていること。ここで高齢者は「有用性と生産性の原理」から、介護予防の対象となる弱者と見なされてしまう。

見落としてはならないのは、高齢者自身が「有用性と生産性の原理」に捉われてしまっていることです。高齢者は65歳以上と定義されていますが、65歳の人は自分より上の年代の人を高齢者と見なし、70代の人も自分より上の年代の人を高齢者と見なしています。「有用性と生産性の原理」において、高齢者は価値のないと見なされるがゆえに、自分が高齢者になること、高齢者と見なされることを恐れ、敬遠している。

こうした現状ですが、「ひがしまち街角広場」や「居場所ハウス」などの居場所に関わって教えられたことは、居場所において出会う人々は固有の名前をもった一人ひとりだということです。最初は高齢者として出会うとしても、顔見知りになり、話をするという経験を通して、関わりのまさにその現場においては高齢者という概念は後景に退き、○○さん、○○さんとしてかかわるようになる。萩原氏の表現を借りれば、「互いの存在のかけがえのなさ(交換不可能性)」の感受と表現できると思います。

「第三に、居場所の生成において、生きられた身体としての「私」は、他者・自然・事物へと住み込み、他者・自然・事物のかけがえのなさを感受する。

とくに他者との関係における、自己(私)との〈相互規定的〉という意味においては、一方で「私」は他者・自然・事物に住み込み、他方で他者・自然・事物が生きられた身体としての「私」に住み込む関係であることを示している。またそこには互いの存在のかけがえのなさ(交換不可能性)を感受する関係がある。

それは「私」が一方的に他者・自然・事物へと伸び広がって浸透し、自己(私)の主観世界に他者や世界を取り込んだり、同化させたりすることではない。〈相互規定〉という関係性は、他者に能動的にかかわりつつも、相手から否応もなく被る受動的な側面もあわせもつ関係である。いわば能動と受動が入り混じった関係性である。」(萩原, 2018)

「互いの存在のかけがえのなさ(交換不可能性)」の感受は、「近代社会が求めてきた有用性と生産性の原理」にゆらぎを与えるきっかけになる。そして、相手と同じ場所に身体をおくことから、「互いの存在のかけがえのなさ(交換不可能性)」が感受されるとすれば、ここに居場所を開く試みの可能性があると考えています。

■参考文献

- 萩原建次郎(2018)『居場所:生の回復と充溢のトポス』春風社

(更新:2020年8月18日)