社会学者の南後由和氏による『ひとり空間の都市論』(ちくま新書, 2018年)を読み、居場所(まちの居場所)について改めて考え直していました。

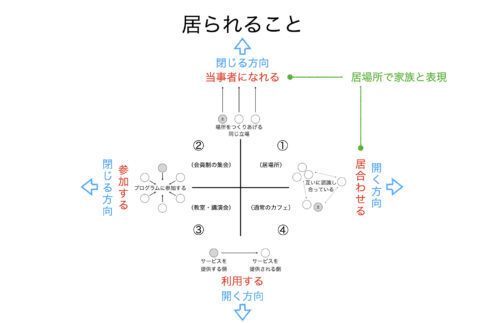

居場所は、人々が関係を築いていくことを目的とする場所です。それゆえ、居場所を訪れた人は会話をしたり、何らかの教室に参加したり、介護予防のための体操をしたりして過ごしているというイメージを持たれている方がいるかもしれません。このようなイメージで居場所を捉えると、居場所は「ひとり空間」と相入れないようですが、『ひとり空間の都市論』においては居場所にも関わることが議論されていると感じました。

「ひとり空間」

南後由和氏は「何らかの仕切りによって、『ひとり』である状態が確保された空間を、総じて『ひとり空間』」と呼んでいます。

「ひとり空間」は壁や扉のような物理的なものだけでなく、モバイル・メディアの使用に伴う「見えない仕切り」によっても実現されるものであり、『ひとり空間の都市論』では「状態としてのひとり」という視点が導入されています。また、「ひとり」は「空間・時間の占有の課金対象となる単位である『一人』」と「孤独・自由・独身を意味する『独り』」を含むが、都市において「状態としてのひとり」であることは「正常」なことだとされています。

「本書では、個室であるか否かにかかわらず、何らかの仕切りによって、『ひとり』である状態が確保された空間を、総じて『ひとり空間』と呼ぶことにする。何らかの仕切りには、壁や扉のような間仕切りも、ウォークマン、携帯電話やスマートフォンなどのモバイル・メディアの使用によって立ち上げられる「見えない仕切り」も含まれる。都市の『ひとり空間』は、物理空間のみならず、メディアを介して形づくられ、経験されるという側面をもっている。」

「そこで本書では、『状態としてのひとり』という視点を導入する。『状態としてのひとり』とは、一定の時間、集団・組織から離れて『ひとり』であることを指す。都市では、誰もが『状態としてのひとり』を経験しているといっても過言ではない。都市において『ひとり』でいることは『正常』なことなのである。」(南後由和, 2018)

「ひとり空間」の変遷

『ひとり空間の都市論』では、主に東京を対象として、住まい、飲食店・宿泊施設、モバイル・メディアの3つの観点から「ひとり空間」の変遷が考察されており、2000年代から2010年代への移行によって「ひとり空間」には次の3つの変化が認められるとされています。

「①『有料・商業空間×間仕切りあり』から『有料・商業空間×間仕切りなし』へ

②『無料・公共空間×間仕切りあり』から『有料・商業空間×間仕切りあり』へ

③『隙間時間を商品化した空間』の増加」(南後由和, 2018)

南後由和氏によれば、日本の都市の「ひとり空間」は、「無料・公共空間」に比べて「有料・商業空間」の種類が非常に豊富だとのこと。この理由として、日本の公共空間においては「みんな」が優先され、「『ひとり』が他者の視線を気にせず、居場所を見つけることが難しい」からではないかと指摘しています。

「日本の公共空間では、「みんな」を優先し、ひとりひとりが好き勝手に振る舞うことは敬遠される傾向にあるため、「ひとり」が他者の視線を気にせず、居場所を見つけることが難しい。このことと、日本の都市に商業空間の「ひとり空間」が多く見られることは表裏の関係をなしている。」(南後由和, 2018)

2000年代から2010年代への「ひとり空間」の変化として、「『無料・公共空間×間仕切りあり』から『有料・商業空間×間仕切りあり』へ」があげられていることからは、近年でもこの傾向が強くなっていると考えることができます。

ここで注目したいのは、2000年代から2010年代への変化の1つにあげられている「『有料・商業空間×間仕切りあり』から『有料・商業空間×間仕切りなし』へ」という変化について。この変化は次のように説明されています。

2000年代においては、ケータイ(携帯電話)でのインターネット接続には通信量・通話時間に伴う課金を気にする必要があり、通信速度も今ほど速いわけでなかった。そこで、長時間のインターネット接続はパソコンで行われていた。この時代に都市に増えたインターネットカフェ・漫画喫茶は、パソコンでインターネットに接続するための「間仕切りあり」の個室からなる「ひとり空間」だった。2010年代になると、ケータイ(携帯電話)からスマートフォンへの移行によって常時接続社会が実現し、パソコンでインターネット接続する目的でわざわざインターネットカフェ・漫画喫茶に足を運ぶ人は減少した。こうした背景から、2010年代には「間仕切りなし」の空間が主流となっていく。

「二〇一〇年代の『ひとり空間』は、BNBTや多機能型トイレの休憩サロンのように、間仕切りなしの空間が主流となっていった。飲食店にも同様の変化が見られるようになった。」*1)

「このように、二〇一〇年代の「ひとり空間」の変化とは、単に間仕切りが消失したという単純な話にとどまるものではない。これらの空間では、椅子の角度や配置、テーブルの大きさや間隔、視線の交わりや店内の動線への配慮などの建築的操作がなされている。それにより、『ひとり』でいられる場所から、二人で会話や食事を楽しむ場所、三人以上で集まる場所が、ゆるやかなグラデーションを形成して共在している。『ひとり』でも『ひとり』でなくても、それぞれに居場所を見出しやすい空間となっているのだ。」(南後由和, 2018)

「ひとり空間」としての居場所

日本の都市の「ひとり空間」は、「有料・商業空間」の種類が豊富であること、2000年代から2010年代に「『有料・商業空間×間仕切りあり』から『有料・商業空間×間仕切りなし』へ」という変化が生じたという議論を見てきました。

この議論からは、居場所との関連性が思い起こされます。先に述べた通り、居場所は「ひとり空間」とは相入れないと思われるかもしれません。また、『ひとり空間の都市論』で主に対象としているのは都市の事例であるのに対して、居場所は必ずしも都市に開かれているわけではありません。けれど、「有料・商業空間×間仕切りなし」は居場所が大切にしてきたことを大きく重なっています。

居場所の運営のあり方は多様ですが、コミュニティ・カフェと呼ばれるタイプの居場所があります。コミュニティ・カフェは2000年頃から各地に同時多発的に開かれてきた場所ですが、カフェというかたちで運営されている点では「有料・商業空間」だと言えます。

東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」(1987年オープン)を主宰するSさんは、喫茶店(カフェ)というかたちで場所を開いた理由を次のように話しています。

「児童館とかね、子どもの城とか、子どもの遊び場とか、フリースペースっていう言葉は一切。・・・・・・、何か入ってくるのに制限されてるっていう気持ちがあるでしょ。喫茶店って言えば誰でも入れるかなって、子ども以外は。だから、子どもも入れる喫茶店っていうふうにしたんです。」(「親と子の談話室・とぽす」のSさんの言葉)

「喫茶店って言えば誰でも入れる」。つまり、飲物や食事を注文することは、そこを訪れ、そこに居ることの名分になるということです。

南後由和氏は、日本の都市では「有料・商業空間」の「ひとり空間」が多い理由として、「日本の公共空間では、『みんな』を優先し、ひとりひとりが好き勝手に振る舞うことは敬遠される傾向にあるため、『ひとり』が他者の視線を気にせず、居場所を見つけることが難しい」と指摘していましたが、コミュニティ・カフェは「有料・商業空間」というかたちをとることで「他者の視線を気にせず、居場所を見つけること」を可能にしようとする場所だと捉えることができます*2)。

さらに居場所では、意外に思われるかもしれませんが「状態としてのひとり」を実現することが大切にされています*3)。先に紹介した「親と子の談話室・とぽす」のSさんは次のように話しています。

「たとえば家族なんてそうでしょ。何かあった時に、『ヘルプ』って言った時にはぱっと飛び出せるっていうか。だけどもいつもいつも『大丈夫、大丈夫、大丈夫?』って聞いてたら、それこそあれよね。お互いにそれぞれが自分のところに座ってて、誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれるっていう、そういう空間って必要だなぁと思ってね。」(「親と子の談話室・とぽす」のSさんの言葉)

(親と子の談話室・とぽす)

新潟市で最初の「地域包括ケア推進モデルハウス」(基幹型地域包括ケア推進モデルハウス)として開かれた「実家の茶の間・紫竹」(2014年オープン)では、プログラムを行うと、それが好きな人しか集まらないサークルになってしまうという考えから、プログラムは行われておらず、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」(河田珪子, 2016)を実現することが目指されている。

(実家の茶の間・紫竹)

大阪府千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」(2001年オープン)でもプログラムは行われていない。訪れた人の多くは、他の来訪者や当番と話をして過ごしているが、中には1人で過ごす人もいる。初代代表のAさんは、来訪者の中には「話しかけられたくない人もいるかもしれない」と話す。

「それはあの自然体で。〔声を〕かける時もあるし。・・・・・・、話しかけられたくない人もいるかもしれない。ここへ来て1時間ぐらいじっと座ってる人もいるし。何か様子見ててね。」(「ひがしまち街角広場」のAさんの言葉)

(ひがしまち街角広場)

大阪府の「ふれあいリビング」の第一号として、大阪市東淀川区に開かれた「下新庄さくら園」(2000年オープン)、岩手県大船渡市の「居場所ハウス」(2013年オープン)でも、訪れた人は話をしたり、教室などのプログラムに参加するだけでなく、1人で過ごす人を見かけます。

(下新庄さくら園)

(居場所ハウス)

これらの場所では「ひとり」の来訪者、「ひとり」でない来訪者、そして、運営に携わるスタッフが「居合わせる」、つまり、「別に直接会話をするわけではないが、場所と時間を共有し、お互いどの様な人が居るかを認識しあっている状況」状態が実現されている*4)。南後由和氏のいう「『ひとり』でも『ひとり』でなくても、それぞれに居場所を見出しやすい空間となっている」、「ひとりでいる状態を喪失するのでも、他者との関係を分断するのでもない」(南後由和, 2018)状況が実現されていると言えます。

居場所における「見えない仕切り」

ここで紹介してきた居場所は個室やパーティションのない「間仕切りなし」の空間であり、「状態としてのひとり」を実現するために、様々な形や大きさのテーブルを配置する(親と子の談話室・とぽす)、部屋に入ろうとする人が戸を開けた時に視線が集中しないようにする、会議室のようなロの字型でなく5~6人単位で散らばって座れるようにすることを配慮した机の配置(実家の茶の間・紫竹)、来訪者が自由に動かすことのできる小さなテーブル(ひがしまち街角広場)、土間のカフェ・スペース、カウンター席、和室、本棚前の小さなスペースなどいくつかの領域(居場所ハウス)という「見えない仕切り」によって「状態としてのひとり」の実現につながっていると考えることができます。これらは、2010年代の「ひとり空間」の空間の特徴としてあげられている「椅子の角度や配置、テーブルの大きさや間隔、視線の交わりや店内の動線への配慮などの建築的操作」と大きく重なっています。

「建築的操作」に加えて、「親と子の談話室・とぽす」では本が置かれています。「実家の茶の間・紫竹」では囲碁、将棋、麻雀、オセロ、本、縫い物、折り紙、習字、絵の具など希望されたものが揃えられています。これらは、「状態としてのひとり」を実現させる「見えない仕切り」になっていると捉えることができます。

「喫茶店で自分の本開いて読んでる時、『いつまでこの人読んでるの?』なんて思われちゃうと嫌だなって思うじゃない。だけど、ここに本があれば、『ここの本を読んでもいいんだよ』って言えば、自分の本でも読んでいいのかなって思う発想になるじゃない。」(「親と子の談話室・とぽす」のSさんの言葉)

「ここね、ない物はないんですよ。麻雀も囲碁も将棋もミシンもアイロンもね、織機から2台もあるでしょ。ない物はないんですよ、1つもないんです。オセロから何から全部あるから。やりたいか、やりたくないかは、決めるのは自分なんですね。」(「実家の茶の間・紫竹」のKさんの言葉)

南後由和氏は「状態としてのひとり」を阻害するものとして「他者の視線」をあげていましたが、「喫茶店で自分の本開いて読んでる時、『いつまでこの人読んでるの?』なんて思われちゃうと嫌だなって思うじゃない」という言葉はまさに他者の視線に関わるもの。

ここで重要なのは、他者の視線が実際に存在するかどうかに加えて、そのような他者の視線があるのではないかと自らが考えること、つまり、自らが内面化した他者の視線によっても「ひとり」でいることが居心地悪いものになってしまい、「状態としてのひとり」は阻害されてしまう。従って、「見えない仕切り」とは(内面化した)他者の視線から「ひとり」で居ることを守るもので、「ひとり」で堂々と居ることに名分を与えるものです。

このことから、「状態としてのひとり」を阻害する他者の視線がない状況、他者の視線を内面化しなくてもよい状況を作り出すことも「見えない仕切り」になり得ると考えることができます。

例えば、「下新庄さくら園」初代代表のWさんが次のように話すように、運営に携わるスタッフによる「『ゆっくりしててね』って、『いいよ』って、『ゆっくりしてよ』って」いう声かけも、このような「見えない仕切り」として機能していると考えることができます。

「長時間おる方でも、気遣って、『もう帰らないかん』っていうことは絶対ないようにしてます。気楽におるように。・・・・・・、お店におると、いつまで〔も〕しゃべってたら何かじんと来るでしょ。それがここないんです。最初からそういう雰囲気づくりね、『ゆっくりしててね』って、『いいよ』って、『ゆっくりしてよ』って。」(「下新庄さくら園」のWさんの言葉)

これを意識的に行なっているのが「実家の茶の間・紫竹」です。「実家の茶の間・紫竹」では、茶の間のよく見える位置に「その場にいない人の話をしない(ほめる事も含めて)」、「プライバシーを訊き出さない」、「どなたが来られても『あの人だれ!!』という目をしない」という約束事が書かれた紙が掲示されています。仲良しクラブにしないために「こっち、こっち」と手招きして仲間同士で固まったり、仲間同士で電話で待ち合わせをして集まったりするのを禁止されています。これらをはじめ、Kさんらが30年に及ぶ活動を通して作りあげてきた「居心地のいい場づくりのための作法」(河田珪子, 2016)に基づいて、「矩を越えない距離感」を築くことが大切にされています。

「初めて来た人は、できるだけ外回りに座ってもらおう。そうすると、あんなことも、こんなこともしてる姿が見えてきますね。すると、色んな人がいていいんだっていうメッセージが、もうそこへ飛んでいってるわけですね。そっから始まっていくんです。」

「今度、迎える側は全ての人が、その人が居てもいいよというメッセージを出していくという。表情とか振る舞いで。みんな、どの人が来ても『よう来たね、ここにゆっくりしてね、居てもいいんですよ、好きなように過ごしてね』っていうメッセージを、みんなして出していく。」(「実家の茶の間・紫竹」のKさんの言葉)

「ひとり」と「みんな」の間

「都市の『ひとり』は、善悪ではなく『正常』なことである。都市は、つねにすでに『ひとり都市』としてある。であるならば、肯定と否定、閉じると開く、切断と接続のどちらかの二者択一ではなく、それらのあいだに、どのような『ひとり空間』のかたちがありうるかを模索し続けなければならない。都市の『ひとり』と『みんな』のどちらかだけのためではなく。」(南後由和, 2018)

この問題提起に対して、南後由和氏は、近年生まれている「P2Pプラットフォームを介したシェアリングエコノミー」が「一定の地理的な近接性の制約のもとで機能するという特徴を有している」ことに注目して、「P2Pを介した『ひとり』同士は、必ずしも消費を経由せずに、スキルや制作などの『生産』に媒介された結びつきをもちうる」ことの可能性に言及されています*5)。ただし、「その関係をどう地縁や物理的な近接性へと再び埋め込んでいくことができるのか、半匿名の人びと同士の接触の動機づけをいかに調達するのかは課題として残されている」とも指摘されています。

『ひとり空間の都市論』が考察の対象とする日本の都市における「ひとり空間」が不特定多数の人々が出入りする場所。一方、居場所は規模が小さく、不特定多数の人々が出入りするわけではありません。このことから、居場所が「状態としてのひとり」を阻害し、「みんな」のためだけの場所になってしまう危険性はあります。この意味では、一般的な居場所に対するイメージは的外れなものでないと思います。

けれどここで紹介したように、居場所においては「誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれる」(親と子の談話室・とぽす)、「矩を越えない距離感」(実家の茶の間・紫竹)という新たな関係が目指されていることは注目すべきことです。

都市における「P2Pプラットフォームを介したシェアリングエコノミー」が、「ひとり」から「みんな」の方に向かって両者の間を実現しようとするのに対して、居場所は「みんな」から「ひとり」の方に向かって両者の間を実現しようとする試みだと言えるかもしれません。

アフターコロナにおける「ひとり」と「みんな」の間

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって一変したのが、物理的距離と社会的距離の関係です。両者の関係について、南後由和氏は次のように指摘しています。

「都市生活では、互いに物理的に近接しているからといって、必ずしも社会的距離--ジンメルでいえば精神的な距離--が近接しているとはかぎらない。」(南後由和, 2018)

ここで指摘されているように、都市においては必ずしも社会的距離が近接していない他者と物理的に近接するという状況が生じます。しかし、新型コロナウイルス感染症は飛沫によって感染するとされているため、「無料・公共空間」であるか「有料・商業空間」であるかに関わらず、物理的距離を確保すること(ソーシャル・ディスタンシング、フィジカル・ディスタンシング)が要請され、テーブルやカウンターにはパーティションなどの仕切りが設置されるようになりました。居場所も例外ではありません。

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、極端な言い方をすれば「互いに社会的に近接しているからといって、必ずしも物理的距離が近接しているとはかぎらない」とすら言える状況が生まれています*6)。

南後由和氏は「日本の公共空間では、・・・・・・、『ひとり』が他者の視線を気にせず、居場所を見つけることが難しい」と指摘していましたが、感染防止のため物理的距離を確保することが要請されるようになったことで、「ひとり」でいることには感染防止という名分が与えられたとも言えます。けれども、「ひとり」同士が物理的に近接して、関わることが困難になりました。その一方で、感染防止対策が十分でない、県外ナンバーの車であるなどの理由で私的な取締りや攻撃を行う「自粛警察」と呼ばれる人々、感染者が見つかった病院や会社、大学などに嫌がらせの電話をかける人々が出てきたように、新型コロナウイルス感染症は「みんな」が一人ひとりに重くのしかかるものであることも垣間見せました。

新型コロナウイルス感染症は、「ひとり」と「みんな」の間をどう実現するかという課題を突きつけるものだとも言えます。

アメリカの文化人類学者、エドワード・T・ホール(1970)は、「プロクセミックス」(人間が空間をどのように使用するかについての相互に関連する観察と理論を表わす)の研究を通して、対人距離にはそれに結びついた「行動と関係の型」があることを明らかにしました。

エドワード・T・ホールの議論では、物理的距離と社会的距離は比例するとされていますが、南後由和氏が、都市においては「互いに物理的に近接しているからといって、必ずしも社会的距離・・・・・・が近接しているとはかぎらない」と指摘するように、物理的距離と社会的距離は必ずしも比例するわけではない。このことに意識的になり、物理的距離は離れているが、社会的距離が近接しているという認識をあえて与えるような方法があるかもしれません。

例えば、すれ違うときにVサインをしたり手を振ったりという非言語的なメッセージを送りあうこともその方法です。

また、「実家の茶の間・紫竹」では、新型コロナウイルス感染症の感染防止を受け、数ヶ月間、自主的に運営が休止されていましたが、6月1日から様々な感染防止対策を工夫しながら運営が再開されています。感染防止対策の1つが、互いに2メートル離れて、向き合わないように座れるように机の配置を変更すること。しかし、先に見たように「実家の茶の間・紫竹」における机の配置は「状態としてのひとり」を実現するうえで大きな役割をになっていました。感染防止のために机の配置を変えることで、孤独感を抱く人が出てくる可能性がある。そこで、次のような配慮がなされています。

「座る距離が離れてお互いの交流が難しく、その環境に慣れていないため、孤独になりやすい。細やかな声掛けを。また様子を見ながら距離を取ってラジオ体操を始める。ひとりでもできることを探す。」(河田珪子, 2020)

昼食は感染防止のため、1つの机に1人ずつ座るようにし、人数が多ければ台所でも食事ができるように配慮されています*7)。しかしこれでは会話ができないため、昼食時にはBGMを流すという配慮もされています。

「実家の茶の間・紫竹」ではこのように、通常であればよそよそしく、孤独感を抱く人が出てくる物理的距離をとることが要請される状況において、当番が細やかな声掛けをしたり、様子を見てラジオ対応をしたり、BGMを流したりすることが行われている。このような配慮をする人々は、精神科医の斎藤環氏が、スタッフによる対人距離の撹乱などを通した「『親密さ』のアフォーダンス」という指摘に重なります。

「スタッフの役割は、さまざまな形でその空間の持つ意義を繰り返し強調し、グルーピングが生じにくいように対人距離を攪乱し、ルールの適用によってその場の安全保障感を確保することである。しかし、それにも増して重要な役割がある。彼ら自身が対話を通じて「親密さ」をアフォードすることだ。

これを比喩的に言うなら、さまざまな思惑が交錯する(かに見える)デイケア空間の「包囲人配列」において、常に「不変項」としての「親密さ」をアフォードしてくれる存在、それがデイケアスタッフと言うことになる。

治療的な対人空間を設計する際には、空間というハードウェアのアフォーダンスのみならず、「人間」という不変項からいかにして「安心感」や「親密さ」を引き出しうるかという、ソフトウェアへの配慮が欠かせない。」(斎藤環, 2014)

物理的距離と社会的距離の関係を意識的にずらし、撹乱し、そして、組み直していくこと。新型コロナウイルス感染症の状況下において、「ひとり」と「みんな」の間を実現するための1つの可能性がここにあるのではないかと考えています。

■注

- 1)BNBTとは「泊まれる本屋」をコンセプトとしたホステル「BOOK AND BED TOKYO」のこと。BNBTはカプセルホテルのように「そもそも他者の存在を遮断することは強く指向されていない」。「BNBTは、本を読みながら寝るにあたっての『ひとり空間』を確保しながら、趣味・嗜好を共有した他者とのゆるやかな接続を指向した空間である。そして、客同士が、互いに干渉し合わず、『おしゃれ』なインテリアと化すことで、BNBTの雰囲気をつくりあげている」(南後由和, 2018)。また、多機能型トイレとしては「東急百貨店が渋谷駅直結の渋谷ヒカリエ内の商業施設ShinQsで展開する『SwitchRoom』、東急電鉄と東京地下鉄(通称:東京メトロ)が協同で渋谷駅地下に設置した『渋谷ちかみちラウンジ』」が事例として紹介されている。いずれも「便器が置かれた床面積より、それ以外の共用エリアの床面積の方が広」くなっており、「排泄行為という単機能の場、短時間で立ち去る場という既存のトイレのイメージを刷新しつつある」(南後由和, 2018)と紹介されている。

- 2)ただし、「親と子の談話室・とぽす」では水だけ飲んで帰る人がいるが、これは「親と子の談話室・とぽす」に限らない。コミュニティ・カフェは訪れた人が必ずしも、代金を支払って飲物や食事を注文しなければならないわけでないという点で、通常のカフェとは異なる側面を持っている。

- 3)居場所の運営のあり方は多様であるため、全ての居場所が「状態としてのひとり」を大切にしていると言い切ることはできないが、筆者がこれまでに調査してきた多くの居場所では「状態としてのひとり」が大切にされていた。なお、「親と子の談話室・とぽす」を含め、ここで紹介している居場所の詳細は田中康裕(2019a, 2019b)を参照。

- 4)建築学者の鈴木毅(2004)は「『ただ居る』『団欒』などの、何をしていると明確に言いにくい行為」を含めた「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」として「居方」(いかた)という概念を提示している。「居方」の類型の1つとしてあげられているのが「居合わせる」である。

- 5)P2Pは「『対等な者同士』を意味する”Peer to Peer”の略語で、端末を介した一対一の対等な通信方式」こと。「『ひとり』の時間のみならず、空間、モノ、スキルなどをネットワーク化するP2Pプラットフォームの構築は、従来の都市における『ひとり』同士の関係や「ひとり空間」のあり方を変えつつある」(南後由和, 2018)とされる。その1つがシェアリングエコノミーであり、『ひとり空間の都市論』ではAirbnbが事例として紹介されている。

- 6)例えば、友人や同僚とパーティション越しに会話をしたり、公園でピクニックする際に友人と距離を置いて座ったりするなどがあげられる。

- 7)「茶の間再開8」・『新潟の青空記者 篠田昭のつぶやき』2020年7月29日より。

■参考文献

- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂

- 河田珪子(2020)「「実家の茶の間・紫竹」再開への思いと絆」・『さぁ、言おう』さわやか福祉財団 2020年7月

- 斎藤環(2014)「「親密さ」のアフォーダンス」・『建築雑誌』Vol.129 No.1659

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 田中康裕(2019a)『まちの居場所、施設ではなく。:どうつくられ、運営、継承されるか』水曜社

- 田中康裕(2019b)「居場所と施設:非施設としての居場所の可能性」・ダチケンゼミ編『足立孝先生生誕百周年記念論文集:人間・環境系からみる建築計画研究』デザインエッグ社

- 南後由和(2018)『ひとり空間の都市論』ちくま新書

- エドワード・T・ホール(日高敏隆 佐藤信行訳)(1970)『かくれた次元』みすず書房