各地に開かれている居場所は、多様な人々の関わりの場所であることが魅力でした。しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により、この魅力が感染のリスクと見なされるようになりました。実際、各地の居場所の中には運営を一時的に休止したり、閉鎖したりする場所があります。その一方で、感染防止対策を講じながら運営を継続したり、運営を再開したりする場所もあります。こうした状況において、居場所について改めて考え直す必要があると考えています。

居場所

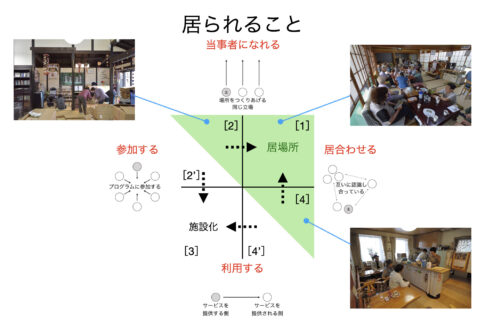

居場所は「居」と「場所」が組み合わされた用語ですが、これは能動態で「居る場所」と表現するのがよいか、受動態で「居られる場所」と表現するのがよいかと考えたことがあります。

能動態で「居る場所」というと、自らの身体を置いている場所というニュアンスが強くなりますが、身体を置いている場所が必ずしも居場所と感じられるわけではありません。もしも、身体を置いている場所が、自動的に居場所と感じられるならば、「居場所がない」と感じることはなくなります。

多くの研究者や実践者によって指摘されてきたように、居場所とは他者との関係において成立するもの。このことを考えると、「居る場所」は能動的であり過ぎて、他者からの影響を受けることを十分には表現できなように思います。

このことから、受動態の「居られる場所」の方が相応しいと考えていました。助動詞の「られる」には受動・可能・自発・尊敬という4つの意味がありますが、この意味の広がりは、他者から影響を受けながらも、その関係において居ることが可能になるという居場所の特徴を表現するのに相応しい。

ただし、「居られる場所」と受動態で表現するとしても、例えば、子どもを学校に囲い込むことを目的として大人によって用意された場所が、必ずしも子どもの居場所にならないように、他者から用意された場所が必ずしも居場所にならない。つまり、居場所とは一方的に与えられることで実現するわけでもありません。

このように居場所が完全には能動とも受動とも言い切れないことは、例えば、次のように指摘されてきました。

「とくに他者との関係における、自己(私)との〈相互規定的〉という意味においては、一方で「私」は他者・自然・事物に住み込み、他方で他者・自然・事物が生きられた身体としての「私」に住み込む関係であることを示している。またそこには互いの存在のかけがえのなさ(交換不可能性)を感受する関係がある。

それは「私」が一方的に他者・自然・事物へと伸び広がって浸透し、自己(私)の主観世界に他者や世界を取り込んだり、同化させたりすることではない。〈相互規定〉という関係性は、他者に能動的にかかわりつつも、相手から否応もなく被る受動的な側面もあわせもつ関係である。いわば能動と受動が入り混じった関係性である。」(萩原建次郎, 2018)

「確かに「子ども・若者の居場所づくり」は、不登校やいじめなどの心理的抑圧感に直面する彼らへのケアが求められる場づくりという意味あいから提起されたことは事実である。しかし、さきほどの若者たちの言葉、そしてその言葉の語感をよみがえらせると、自分が受け入れられて安心できる癒しの場という受動的な意味あいの「居場所」観をこえた、何か彼らにとってかけがえのない積極的な意味あいを感じる。そこには、ただの安らぎの場とは異なる「学びの空間」としての意味を垣間見ることができる。」(森本扶, 2004)

「・・・・・・、他のところに居場所がなくなった人間たちにとっては、「適応しなくてもいい」ということが大事だということは分かるが、人が居場所をつくっていくときには、そこに単に適応するかしないかだけではなくて、自分からそこに何かを投げ出していく、投資していく、支払っていくということがない限りは居場所は絶対にできないのではないか。」(居場所に関する座談会(芹沢俊介ほか, 2000)における江原由美子の発言)

中動態

居場所は、受動態の「居られる場所」と表現するのが相応しいと考えていましたが、少し前に読んだ哲学者の國分功一郎による『中動態の世界:意志と責任の考古学』(医学書院, 2017)は、居場所を新たな視点から捉えるための大きなヒントを与えてくれるように思います。

國分功一郎によれば、我々は能動態と受動態の対立を普遍的なものと考え、「する」と「される」を対立させるパースペクティヴを自明のものとしている。けれども、言語の歴史を辿れば、中動態というもう1つの態が浮かびあがってくる。能動態と受動態の対立は普遍的なものでなく、かつては能動態と中動態が対立していた。そして、「受動は中動態がもちうる意味の一つに過ぎなかった」。

「能動と受動の区別は、文法における「能動態active voice」と「受動態passive voice」の区別に対応している。英文法などを通じて学校で教えられるのは、態には能動と受動があり、そしてそれしかないということである。ひとたびこの区別に親しむと、それは必須のものに思えてくる。

しかし、この区別は少しも普遍的ではなく、また言語の歴史においては新しく現れたものであるという。というのも、かつては能動態と受動態の対立ではなく、能動態と中動態の対立が存在していたからである。」(國分功一郎, 2017)

それでは、能動態と中動態における対立は何か。これを捉えるためには、能動態を、能動態と受動態の対立、つまり、「する」と「される」を対立させるパースペクティブを相対化しなければならない。國分功一郎は、フランスの言語学者エミール・バンヴェニストによる中動態の定義を受け、能動態と中動態を次のように説明しています*1)。

「能動と受動の対立においては、するか、されるかが問題になるのだった。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる。」

「能動態と中動態の対立に見出されるのは、主語が、動詞によって示される過程の外にあるか内にあるかの区別である。中動態は動詞の示す過程の内に主語が位置づけられる事態を示し、能動態はその過程が主語の外で完遂する事態を示す。」(國分功一郎, 2017)

主語が過程の外にあるか内にあるかについては、ギリシア語(ギリシア語には中動態がある)の動詞を例にして次のように説明されています(いずれも、國分功一郎が、バンヴェニストがあげている動詞を取り上げ説明したもの)。

能動態は主語が過程の外にあるもので、ギリシア語で能動態しかとらない動詞(activa tantum)には次のような例がある。

- 「曲げる」、「与える」:「主体から発して主体の外で完遂する過程を示」す。

- 「食べる」、「飲む」:「食べたり飲んだりしたものは、主語が占めている場所とは別のところに消え去ってしまう」。

- 「行く」:「動作が主語の占めている場所の外で完結することを含意している」。

中動態は主語が過程の内にあるもので、ギリシア語で中動態しかとらない動詞(media tantum)には次のような例がある。

- 「できあがる」:「そのものは生成の過程のなかにある」。

- 「欲する」:「心のなかからわき起こる欲望ゆえのことであり、この欲望によって突き動かされる過程のなかに主語はある」。

- 「希望する」:「不確かである未来に、しかし期待せざるをえないとき、主体(主語)をその座として希望するという過程が発生する」。

國分功一郎によれば、能動態と受動態の対立においては「する」と「される」が対立するのに対して、能動態と中動態の対立においては「意志の観念が前景化しない」。つまり、能動態と中動態の対立から能動態と受動態の対立へと移行したことで、「動詞はより強い意味で行為を行為者に結びつけるようにな」り、「行為者が自分でやったのかどうかが問われるようにな」った。

「中動態の存在と意志概念の不在は、古代ギリシアに見出される同時的現象である。前者が後者を直接にもたらしているわけではない。しかし、言語が思考の可能性を規定するのだとすれば、そしてまた、その規定作用は社会や歴史といったもののなかで展開するのだとすれば、そこに何らかの関係を見て取ることはできよう。

能動態と中動態を対立させる言語は、能動態と受動態を対立させる現在の言語とは異なった思考の条件を形成していたはずである。中動態を有していた古代ギリシアが意志の概念を知らなかったという事実は、それらの条件を推測するうえで重大な意味をもつ。」「では、「共通基語」の時代よりも前の状態から始まるインド=ヨーロッパ語の変化の歴史を、以上のように動詞および態の変化という観点から眺めたとき、そこに見出される方向性とは何か? この途方もない問いにあえて答えてみよう。

この変化の歴史の一側面を、出来事を描写する言語から、行為者を確定する言語への移行の歴史として描き出せるように思われる。

名詞的構文の時代、動作は単なる出来事として描かれた。そこから生まれた動詞も、当初は非人称形態にあり、動作の行為者ではなくて出来事そのものを記述していた。

だが動詞は後に人称を獲得し、それによって、動詞が示す行為や状態を主語に結びつける発想の基礎がそこに生まれる。とはいえ、動詞がその後に態という形態を獲得した後も、動詞と行為者との関係については、動作プロセスの内側に行為者がいるのか、それともその外側にいるのかが問われるに留まっていた。そこにあったのは能動と中動の区分だったからだ。

だがその後、動詞はより強い意味で行為を行為者に結びつけるようになる。能動と受動の区別によって、行為者が自分でやったのかどうかが問われるようになるからだ。」(國分功一郎, 2017)

興味深いのは、中動態が存在しない現代の英語においても「中動態の復活とでも言うべき現象が見られる」という指摘。一例として、「能動受動態」や「中間構文」と呼ばれる「Your translation reads well.」、「This camera handles easily.」など表現では「他動詞が自動詞のように用いられ」ており、これは「抑圧されていた中動態の回帰と言うべき現象であろう」と指摘されています。

さらに興味深いのは、インド=ヨーロッパ語だけでなく、日本語にも中動態があったという指摘。國分功一郎は、英語学者の細江逸記による議論を紹介しています*2)。それによれば、日本語では語尾の「ゆ」が中動態を担っていた。その後、語尾の「ゆ」は「ゆ」と「らゆ」へと分岐し、「「ゆ」と「らゆ」はさらに時代が下って「る」および「らる」に音韻変化する。その意味を受け継いだのが、現代語の「れる」および「られる」という助動詞である」ということです。さらに國分功一郎は、細江逸記が用いている「自然の勢い」という用語を別の意味で用いることで、「中動態は、主語を座として「自然の勢い」が実現される様を指示する表現」としています。

「主語が座となる過程を表す中動態は、おそらく、その過程を実現する力の度合いによって特徴づけられるスペクトラムをもつ。そのスペクトラムをいくつかに切り取ることで、中動態の意味が区別されるのではないだろうか。

たとえば、淡泊な力の実現であれば、単なる自動詞表現がこれを担いうる。

非常に強い力がゆっくりと、しかし着実に過程を実現する場合には、いわゆる自発の意味として理解される。

また、過程を実現する力と主語=主体の間に明確な区別が見出される場合には受動態でこれを表現できる。

その力の強さと主語の結びつきが強調されれば、可能の意味が出てくる。

中動態は、主語が「する」のか「される」のかを問う能動対受動のパースペクティヴではなく、主語が過程の内にあるのか外にあるのかを問う別のパースペクティヴにおいて理解されねばならないのだった。ならばその中動態が、過程を実現する力のイメージをその内に宿していることは別におかしなことではない。

細江の用法からは離れて、「自然の勢い」という用語を、いわゆる自発とは異なる意味をもつイディオムとして用いることにしよう。

そうすると中動態は、主語を座として「自然の勢い」が実現される様を指示する表現と言うことができる。いわゆる自発の表現は、その「勢い」のうち、「自然」の部分が強く感じられる表現だと言えよう。」(國分功一郎, 2017)

居られる場所

中動態を担っていた語尾の「ゆ」を、現代語の「れる」、「られる」が受け継いでいること、現在でも自動詞、自発の意味、受動態、可能の意味により中動態の意味が担われていること。

ここで最初の居場所の議論に戻りたいと思います。居場所は「居る場所」よりも「居られる場所」と表現する方が相応しいと思われる。けれども、居場所は完全には能動とも受動とも言い切れない。

國分功一郎の中動態の議論を経た今では、以上のように考えてきたことは、能動態を受動態を対立させる、つまり、「する」と「される」を対立させるパースペクティヴに囚われていたということになります。

國分功一郎は「歩くことさえ、「(さまざまな必要条件が満たされつつ)私のもとで歩行が実現されている」と表現されるべき行為」としていますが、これを参考にすれば、「(さまざまな必要条件が満たされつつ)私のもとで居られるが実現されている」状況を居場所と表現できるのではないか。

そして、居場所を「する」と「される」を対立させるパースペクティブを相対化し、中動態として捉えるとすれば、居場所をめぐるどのような状況を克服できるか。次にこのことを考えてみたいと思います。

居場所とは他者との関係において成立するものでした。従って、「居場所がない」と感じている人に対して、居場所を作ろうとする意志がないからだ、あるいは、居場所がないのは自分の責任だという強迫観念を抱くように差し向けることは暴力的になる恐れがある。

逆に、誰かのための居場所を作ってあげなければならないという強迫観念に囚われることも、その相手である誰かにとって暴力的になってしまう可能性がある。例えば、子どもの居場所について。大人たちが子どものことを考えるのは大切なことですが、大人が用意した場所が必ずしも居場所になるとは限らない。つまり、大人が子どもの居場所を用意してあげなければならないという意志の過剰は、子どもにとって暴力的になる恐れがある。

居場所を獲得するプロセスについても、次のようなことを考えることができます。自らで居場所を作りあげた人に対して、それは本当の居場所ではないと評価することも暴力的です。逆に、他者から与えられた場所を居場所にしている人に対して、それは本当の居場所ではないと評価することも暴力的です。

居場所はそれぞれの人にとって大きな意味をもつ。それゆえ、自らの意志で作らなければならない、誰かのために作ってあげなければならないという強迫観念に囚われること、自らで作った居場所、誰かに用意された居場所は本来の居場所ではないと評価すること、これらは暴力的になってしまう恐れがある。

「する」と「される」を対立させるパースペクティブを相対化すれば、居場所をめぐるこうした状況を緩和できるかもしれません。

自らで居場所を作る場合も、誰かに与えられた場所が居場所になることもあると思います。逆に、自らで作ろうとしても居場所を作りにくい場合も、与えられた場所が居場所にならない場合もあると思います。これらに対して、居場所を作る(する)か与えられる(される)かという獲得するプロセスはどうであれ、「その人のもとで居られるが実現されている」ことに焦点をあてること、そのような実現をサポートすることに注目すること。

このように考えていて、居場所(まちの居場所)で伺った次の言葉が思い起こされました。

1つは、東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」で伺った言葉。

「例えば家族なんてそうでしょ。何かあった時に、『ヘルプ』って言った時にはぱっと飛び出せるっていうか。だけどもいつもいつも『大丈夫、大丈夫、大丈夫?』って聞いてたら、それこそあれよね。お互いにそれぞれが自分のところに座ってて、誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれるっていう、そういう空間って必要だなぁと思ってね。」

もう1つは、新潟市東区の「実家の茶の間・紫竹」で伺った言葉。

「一人ぼっちでぽつんとしてね、所在なく居るかどうか。あるいは、一人ぼっちを楽しんでるかどうかっていうのをまず見てますね。いつもそれは見てます。それから、先程のようにお手洗い行きたい時に、あれだけ重度になると、誰に声かけていいかわかんないですよね。だから声かけやすい顔をしてること。どんなに忙しいように見えても、声かけてもらえる顔してること。それは気をつけてるかな。」

「いつもいつも『大丈夫、大丈夫、大丈夫?』って聞」くわけではないが、「『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれる」こと。そこにいる人に常に目を配り、「声かけてもらえる顔してること」。能動と受動とが入り混じったこれらの配慮は、「相手において居られるが実現されている」ことに焦点をあてたもの。居場所を豊かにしていく上では、こうした配慮を拾い上げていくという作業が大切になると考えています。

居場所を訪れる側からみれば、こうした配慮は、ある場所に居ることを意志することなく、つまり、能動性を問われることなく居ることを可能にしていると言えそうです。しかしだからと言って、そこに居ることが強制されず、受動的に居るわけでもない。

重要なのは、ある場所に居ることを意志することも、強制されることも、人に負担をかけてしまう場合がある。ここで見てきた配慮は、能動と受動にまつわる負担を軽減するもの、つまり、両者の対立を越えた中動態的なものとして、居ることを可能にしていると考えることができます。

人間・環境関係

居場所について考えてきましたが、中動態は、より広く人間と環境の関係をどう理解するかについても新たな視点をもたらしてくれるように思います。

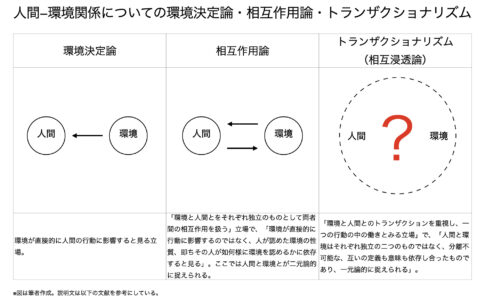

建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野では、人間と環境の関係をどう理解するかが大きなテーマにされ続けており、人間・環境関係を理解する視点としては、環境決定論、相互作用論(Intaractionalism)、トランザクショナリズム(相互浸透論/Transactionalism)の3つの立場があるとされています*3)。

- 環境決定論:環境が直接的に人間の行動に影響すると見る立場。しかし、「人間の能動的な創造性を尊び自由を希求する価値意識から、決定論一般に対する嫌悪は根強い」。

- 相互作用論:「環境と人間とをそれぞれ独立のものとして両者間の相互作用を扱う」立場で、「環境が直接的に行動に影響するのではなく、人が認めた環境の性質、即ちその人が如何様に環境を認めるかに依存すると見る」。ここでは人間と環境とが二元論的に捉えられる。

- トランザクショナリズム(相互浸透論):「環境と人間とのトランザクションを重視し、一つの行動の中の働きとみる立場」で、「人間と環境はそれぞれ独立の二つのものではなく、分離不可能な、互いの定義も意味も依存し合ったものであり、一元論的に捉えられる」。

建築学者の舟橋國男(2004)は、トランザクショナリズムの視点を導入することで建築計画学に与える影響を次のように指摘しています。

「まず、人間の、環境と一体となったトランザクションを強調することから、環境に対する利用者の能動的な働きかけ(いわゆる物理的・機能的なものに限らず、意味づけや再解釈なども含め)の側面が重視される。さらに言えば、人間が環境に埋め込まれているということは、言い換えれば、人間が今ここに斯くの如く在るのはそのように在らしめている環境を意味するから、人間が環境に働きかけてこれを変えようとするのは自らに働きかけて自らを変えようとすることに他ならない。ここで変えられた何かは再び新たな働きかけを生み出すという弁証法的な関連を示すであろう。そもそもこの働きかけを生み出すものは何かという、カンターが指摘する論点には答え得ないが、おそらくは時々刻々の状況を乗り越えようとする、自尊や自己実現への人間の無限の願いなのかも知れない。

次に、このような働きかけは、不断の創発的な変化を意味することから、人間−環境関係事象について、時間的な要因・変化過程の側面として主題化されよう。それは単に先験的な枠組みとしての時間ではなく、いわば生きられた時間において対象とされねばなるまい。また、いわゆる需要の発生から消滅に至る計画プロセス範囲の観点からは、環境の生成から不断の更新の全プロセスを対象とすることになろう。

さらに、・・・・・・、新奇なことではないが、対象とする事象はいずれも個別性・固有性を持ち、これらに通底する普遍的な法則性の定立と予測・制御といった側面を否定はしないものの、むしろ個々の事象の記述・理解が強調され、そのための研究手法は事象に応じて結果的に折衷的なものになろう。また、研究者・観察者は現象に関する特定の位置における特定の個人と見なされ、従って、現象への関与が不可避であるとともに研究者の被拘束性が指摘される。」(舟橋國男, 2004)

人間−環境関係を捉える3つの立場のうち、環境が直接的に人間の行動に影響するという環境決定論、人間と環境との相互作用により(人間と環境との関数として)行動が生まれるという相互作用論は理解しやすいのに対して、トランザクショナリズムは理解しにくいものとなっています*4)。

トランザクショナリズムの理解が困難な理由として、自らの身体は環境から切り離されたものとして現に存在しているという常識的な考えによって*5)、人間と環境を一元論に捉えることが難しいという点をあげることができます。また、以下のように環境決定論は環境から人間への矢印、相互作用論は環境から人間へ、同時に、人間から環境への矢印を図としてイメージできるのに対して、トランザクショナリズムは図としてイメージしにくいことも要因になっているように考えています。

舟橋國男(2004)はトランザクショナリズムについて次のように述べていました。「人間が今ここに斯くの如く在るのはそのように在らしめている環境を意味するから、人間が環境に働きかけてこれを変えようとするのは自らに働きかけて自らを変えようとすることに他ならない」。これに通ずる表現を、國分功一郎の『中動態の世界:意志と責任の考古学』 で見つけました。スピノザの「変状」に触れた部分です*6)。

「そのような本質は力である限り変化し続け、また強度の度合いをもつ。先の欲望の定義の説明においてスピノザは次のように述べている。「人間の本質の変状〔affectionem humanae essentiae〕ということをわれわれはその本質の各々の状態と解する」(第三部感情の定義一説明)。本質は〈変状する能力〉として刺激を受けるが、それに応じて変状するし、かつ、変状することによって自らにも一定の影響を及ぼす。

中動態の主要な意味を担う受動・自動詞・再帰の三つの契機が、不可分のものとしてこの過程のなかに存在していることが分かる。本質は単に外部からの刺激を打ち返すだけでなく、打ち返しながら自らに変化をもたらしている。そして、この力としての本質が原因となって、一定の変状が、すなわち欲望が起こり、それが行為や思考という結果として現れる。」「われわれの変状がわれわれの本質によって説明できるとき、すなわち、われわれの変状がわれわれの本質を十分に表現しているとき、われわれは能動である。逆に、その個体の本質が外部からの刺激によって圧倒されてしまっている場合には、そこに起こる変状は個体の本質をほとんど表現しておらず、外部から刺激を与えたものの本質を多く表現していることになるだろう。その場合にはその個体は受動である。

一般に能動と受動は行為の方向として考えられている。行為の矢印が自分から発していれば能動であり、行為の矢印が自分に向いていれば受動だというのがその一般的なイメージであろう。それに対しスピノザは、能動と受動を、方向ではなく質の差として考えた。」(國分功一郎, 2017)

スピノザの議論を十分に理解する力はありませんが、ここからは能動態と受動態を対立させる、つまり、「する」と「される」を対立させるパースペクティヴに囚われていることが、トランザクショナリズムの理解の足枷になっていると考えることができます。

環境決定論において、人間は環境に対して受動的な存在である。それに対して、相互作用論は人間から環境への能動的な働きかけに注目する。ここまでは理解できても、この先にトランザクショナリズムを理解しようとすると行き詰まってしまう。ここで、「しスピノザは、能動と受動を、方向ではなく質の差として考えた」という指摘が参考になるように思います*7)。

環境決定論と相互作用論においては行為の「方向」に焦点が当てられている。それに対して、トランザクショナリズムが捉えようとしているものはこれらとは「質」の差があるものだということ。このように考えると、舟橋國男(2004)がトランザクショナリズムにおいて人間の環境に対する働きかけを生み出すものについて、「おそらくは時々刻々の状況を乗り越えようとする、自尊や自己実現への人間の無限の願いなのかも知れない」と述べていることが注目されます。これをスピノザの用語を用いて「自由」と表現できるかもしれません。

「その自由をスピノザは次のように定義している。すなわち、自己の本性の必然性に基づいて行為する者は自由である、と(第一部定義七)。

スピノザによれば、自由は必然性と対立しない。むしろ、自らを貫く必然的な法則に基づいて、その本質を十分に表現しつつ行為するとき、われわれは自由であるのだ。ならば、自由であるためには自らを貫く必然的な法則を認識することが求められよう。自分はどのような場合にどのように変状するのか? その認識こそ、われわれが自由に近づく第一歩に他ならない。だからスピノザはやや強い言い方で、いかなる受動の状態にあろうとも、それを明晰に認識さえできれば、その状態から脱することができると述べた。

自由と対立するのは、必然性ではなくて強制である。強制されているとは、一定の様式において存在し、作用するように他から決定されていることを言う(同前)。それはつまり、変状が自らの本質によってはほとんど説明されえない状態、行為の表現が外部の原因に占められてしまっている状態である。

・・・・・・

いまわれわれが「必然的な法則」と呼んだものは、具体的にはわれわれ一人一人のなかで働くコナトゥスの作用にかかわっている。コナトゥスはわれわれ一人一人の構成と相関関係にあるのだった。つまり、構成が異なればコナトゥスは異なった仕方で作用する。コナトゥスの作用が異なるから、〈変状する能力〉の現れも異なってくる。そしてそのような力こそ、われわれ一人一人の本質である。

スピノザは本質を具体的に考えた。だから自由になるための道筋も、一人一人で異なる具体的なものになる。」(國分功一郎, 2017)

「自由になるための道筋も、一人一人で異なる具体的なものになる」という指摘は、舟橋國男による、トランザクショナリズムが建築計画学に与える影響としての「対象とする事象はいずれも個別性・固有性を持ち」という指摘にも通じています。

「自尊や自己実現への人間の無限の願い」、あるいは、「自由」であるということ。居場所を実践され続けてきた方から伺った次の言葉が思い起こされます。

「今どこに行っても、立ちあげの目的は介護予防・健康寿命延伸のためと紹介されます。結果そうであることを願いますが、・・・・・・、参加される全ての方にとって日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現の場であり、結果、地域に生きる安心につながることを願っています。そのために必要なことをプラスしながらやっていけたらと思っています。」

非施設としての居場所の可能性はここにあるように思います。

日本では建築の分野が工学部の中に位置づけられていることが多いためか、これまで建築学の研究において「自尊や自己実現への人間の無限の願い」、「日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現の場」は情緒的なものとして上手く扱われてきませんでした。

けれども、行為の「方向」ではなく「質」の差としてのトランザクショナリズムを理解し、また、環境を豊かなものにしていくためには、こうした「自尊や自己実現への人間の無限の願い」、「日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現の場」に学としてどのように向かうかが問われることになるかもしれません。

■注

- 1)ただし、國分功一郎は「すべての行為を能動と中動のどちらかにはっきりと振り分けることもできないであろう。そこには濃淡があるに違いない」とも指摘している。

- 2)細江逸記(1928)「我が國語の動詞の相(Voice)を論じ、動詞の活用形式の分岐するに至りし原理の一端に及ぶ」・市河三喜編『岡倉先生記念論文集』岡倉先生還暦祝賀会。なお、カナダ在住の言語学者である金谷武洋(2019)も中動態(金谷武洋は中動相と表現している)について議論している。金谷武洋は、言語学者の三上章の理論をふまえて、日本語には主語という概念は不要であると指摘。さらに、「印欧語においてさえも、「主語の普遍性」は否定すべきである」と指摘している。金谷武洋は、中動態についてのエミール・バンヴェニストと細江逸記の議論には「「主語の存在は普遍性を持っている」という先入観、思い込み」があると指摘し、「結局、中動相構文とは、「印欧語における無主語文」なのである」としている。また、「自然の勢い」について金谷武洋は、日本語においては「自然の勢い」と「人為的意図的行為」を両端とする連続線上に「(1)受身/自発/可能/尊敬 (2)自動詞 (3)自動詞または他動詞 (4)他動詞 (5)使役」の5つがこの順に並んでいる(受自他使連続線)という議論を行なっている。

- 3)以下の環境決定論、相互作用論、トランザクショナリズムの説明は舟橋國男(2004)を参考にしている。

- 4)この点について舟橋國男も次のように指摘している。「建築計画学における建築的条件と生活との関係は、決定論的ないしインタラクショナルに捉えられていることが多い。特に、機能主義的思考において、“建築を創る”立場から建築のあり方を問うとき、建築の持つ影響力・効果を導き出そうとする自然な発想となって現れ、それが決定論ないしその亜流へと転化してゆく傾向が根強いといえる」(舟橋國男, 2004)。トランザクショナリズムは「原理的には受け入れられているのに、このアイデアはわずかな例外を除いて経験的研究には余り取り入れられず、またこの立場からの研究方法への具体的展開も図られていたとは言い難い」(舟橋國男, 1997)。舟橋國男(2010)は別の論考で、建築計画学・都市計画分野で「トランザクション」もしくは「相互浸透(論)」の観点を謳う論文の内容を分析することで、これらは「人間と物理的環境との関係性を論じたもの」と「人間間の関係性を論じたもの」の2つにグループに分けられるが、「いずれの論文にも随所に見られる「相互関係」「相互連関」「相互交流」等の記述は、「人間」と「環境」という二元論的把握を含意している虞があり、それぞれがそれぞれを前提として分離不可能な統一体であるという「トランザクション」の本質的観念とはどのように関わるのか、必ずしも明確ではない場合が多い」と指摘している。

- 5)ただし、福岡伸一(2007)が指摘するように生命を動的平衡にあるシステム、つまり、「生命とは要素が集合してできた構成物ではなく、要素の流れがもたらすところの効果なのである」、「「私たち生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が「生きている」ということであり、常に分子を外部から与えないと、出ていく分子との収支が合わなくなる」という観点をふまえるならば、自らの身体は環境から切り離されたものとして現に存在しているという考えは、生命のあり方を捉え損なっていることになる。

- 6)「変状とは実体が一定の性質や形態を帯びることを意味する」が、國分功一郎はこれを次の二つの段階で捉える必要があると指摘している。「(1)外部の原因が様態に作用する段階。これはいわば外部の原因が、中動態(内態)に対立する意味での能動態(外態)において、他の様態に作用する段階である。先に述べた、作用するものと作用を受けるものの区別が問題となるのがこの段階である」、「(2)続いて、様態を座とする変状の過程が開始する段階がある。これは中動態(開態)によって指し示される、様態の自閉的・内向的な過程である」。

- 7)國分功一郎が指摘するように、スピノザによる能動と受動は「する」と「させる」を対立させるものではないことには注意が必要である。

■参考文献

- 金谷武洋(2019)『述語制言語の日本語と日本文化』文化科学高等研究院出版局

- 國分功一郎(2017)『中動態の世界:意志と責任の考古学』 医学書院

- 森本扶(2004)「はじめに:受動的な「居場所」観をこえて」・子どもの参画情報センター編『居場所づくりと社会つながり』萌文社

- 芹沢俊介 江原由美子 藤竹暁(2000)「座談会 居場所」・藤竹暁編『現代人の居場所』至文堂

- 萩原建次郎(2018)『居場所:生の回復と充溢のトポス』春風社

- 舟橋國男(1997)「環境デザイン研究と計画理論」・日本建築学会編『人間−環境系のデザイン』彰国社

- 舟橋國男(2004)「トランザクショナリズムと建築計画学」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 舟橋國男(2010)「建築学における「トランザクショナリズム」を巡る一考察」・『MERA Journal』第26号

(更新:2021年2月25日)