2022年4月9日から5月8日まで、京都市でKYOTOGRAPHIE京都国際写真祭(以下、KYOTOGRAPHIE)*1)が開かれています。KYOTOGRAPHIEはフランス出身の写真家のルシール・レイボーズさんと、照明家の仲西祐介さん夫妻が東日本大震災をきっかけに立ち上げたもので、第10回となる2022年のテーマは「ONE」。

KYOTOGRAPHIEの特徴であり、魅力は、術館やギャラリーに加えて、町家や寺社、歴史的建築などを含め、京都という町を舞台として開かれています。2022年は13の会場があり、いくつかを訪れました。

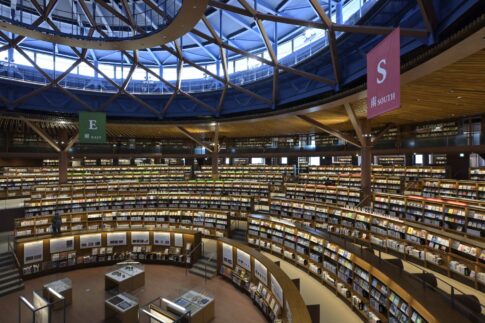

KYOTOGRAPHIE Information Machiya:八竹庵(旧川崎家住宅

大正初期に建築された町家で、以前は「京のじゅばん&町家の美術館」が開かれていました*2)。この町家が、KYOTOGRAPHIEの総合・周辺観光案内所になっており、参加アーティストに関わる本を紹介するブックラウンジ、展示のほか、KYOTOGRAPHIEのミュージアムショップが開かれています。

誉田屋源兵衛

誉田屋(こんだや)源兵衛は、帯を製造販売する老舗で、KYOTOGRAPHIEの会場となった社屋は1919年(大正8年)に完成*3)。社屋の奥座敷と黒蔵で、「BORN-ACT-EXIST」と題して、スペイン人写真家のイサベル・ムニョス氏が、ダンサーの田中泯氏、10代目誉田屋源兵衛の山口源兵衛氏を撮影した作品などが展示されています。

黒蔵は奥の部分が、以前の蔵を覆うように増築されています。会場のスタッフが、増築部分は、当主が織田信長が好きなことから、安土城の天守閣を模したデザインになっていると教えてくださいました。

両足院(建仁寺山内)

建仁寺山内の両足院では、大書院と、茶室の水月亭、臨池亭がKYOTOGRAPHIEの会場になっています。大書院は元は寺院僧侶の私室、書斎で、大書院からは京都府の名勝庭園に指定されている池泉回遊式庭園を眺めることができます。水月亭、臨池亭もこの庭園にあります*4)。両足院では写真家の奈良原一高氏のシリーズ「ジャパネスク 〈禅〉」が展示されています。

日本の美術館では写真撮影が禁止されている美術館は多いですが、KYOTOGRAPHIEの会場では、展示されている写真そのものをアップで撮影しなければ撮影が許可されており、スマートフォンだけでなく、大きなカメラで撮影している人を何人も見かけました。

KYOTOGRAPHIEのいくつかの会場を訪れ、グループでなく1〜2人で訪れている人が多いこと、女性が多いこと(半分以上が女性だったように思います)、会場のスタッフが親切であることなどを感じました。先に紹介した誉田屋源兵衛の黒蔵の増築部分の話も、こちらから何も聞いていないのにスタッフの方から声をかけて、説明してくださいました。黒蔵の空間を興味深そうに眺めていたからかもしれません。

また、八竹庵、誉田屋源兵衛、両足院を訪れ、写真を媒介として町家や寺院という場所自体も〈展示〉されているという印象を抱きました。このことには、町家や寺院が本来は写真を展示するためには作られていないことが大きく関わっていると考えています。

通常、展示のための場所である美術館の展示室やギャラリーは、展示している写真の邪魔にならないように、言わば展示の背景になるように作られている。

それに対して、八竹庵、誉田屋源兵衛、両足院については、次の2つのことが言えそうです。

1つは、写真の展示が異化の効果をもたらすこと。美術館の展示室やギャラリーと違い、町家や寺院が会場になる場合は、普通はそこにないと思うもの(写真)が目の前にあるため、不思議な印象を受けます。そのため、否が応でも写真の周りにも目がいってしまう。写真だけを見るのではなく、場所の中にある写真として見てしまうことになります。

もう1つは、写真を見るために会場内を動き回ることの結果として、町家や寺院の場所を身体で感じてしまうこと。写真を見るために靴を脱いだり、暖簾をくぐったり、庭に降りたり、蔵の中を歩いたりする必要がありますが、そのため畳の柔らかさと板の間の硬さ、暖簾の感触、段差を上り下りする感覚、薄暗さと陽の光など、身体を通して町家や寺院の場所を感じることになります。

これら2つに共通しているのは、思いがけず場所を感じてしまうこと。つまり、KYOTOGRAPHIEの会場を訪れて感じた写真を媒介として場所自体が〈展示〉されているというのは、写真を見ることに付随して思いがけず場所を感じてしまう状況を作り出すことだと言えます。

このことは町家や寺院という伝統的と見なされる建築だけでなく、近代的な建築、さらに、(建築によって生み出される)町並みにもあてはまると思います。2018年のKYOTOGRAPHIEでは、丹波口の京都市中央市場、三三九(旧貯氷庫)が会場となっていました。

京都市中央市場関連10-11号棟南壁面

(※2018年の会場)

京都市中央市場関連10-11号の壁面に、東京在住のフランス人アーティストのK-NARFが、日本の働く人を撮影した写真が展示されていました*5)。通りに面した壁面での展示だったため、写真の前を通り過ぎる人自体も作品の一部のように感じました。

三三九(旧氷工場)

(※2018年の会場)

かつて氷工場だった三三九では、スペインの写真家、アルベルト・ガルシア・アリックス氏の作品「IRREDUCTIBLES」が展示されていました*6)。

当時、思いがけず場所を感じることについて十分に言語化できませんでしたが、当時のメモを読み直すと、KYOTOGRAPHIEの会場になることで普段は訪れないような人々が行き交う風景を生み出していること、展示されている写真が食堂の扉や看板などに溶け込んで不思議な感じがしたことで、風景が「ちょっと違うかたち」で見えたことが印象に残ったというようなことを記していました。

写真を媒介として町家や寺院、近代的な建築、さらに、町並みという場所自体を〈展示〉し、思いがけず場所を感じてしまう状況を作り出していること。KYOTOGRAPHIEが写真「展」でなく、写真「祭」と名付けられているのはこういうことではないかと考えていました。

■注

- 1)記事中のKYOTOGRAPHIEに関する情報は、KYOTOGRAPHIEの公式サイトより。

- 2)紫織庵「ギャラリー紫織庵とは」のページより。

- 3)誉田屋源兵衛「Our History」のページより。

- 4)両足院「堂宇伽藍・茶室」のページより。

- 5)KYOTOGRAPHIEの2018年のアーカイブページより。

- 6)KYOTOGRAPHIEの2018年のアーカイブページより。