新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は飛沫感染するとされています。感染防止のため2メートル(6フィート)の対人距離をとることが呼びかけられており、このことが行政による情報を含めて、社会距離を意味するソーシャル・ディスタンス(Social Distance)と表現されることがあります。

しかし、英語では感染防止対策がソーシャル・ディスタンスと呼ばれることはなく、ソーシャル・ディスタンスは英語の誤用、あるいは、和製英語であると指摘されています。

感染防止対策して用いられているのは、「社会距離を確保すること」を意味するソーシャル・ディスタンシング(Social Distancing)という表現。つまり、感染防止のために求められるのは社会的な距離(Distanceという名詞)ではなく、距離を確保すること(Distancingという動名詞)という行為です。

さらに、社会距離をとることが孤立や相手の排除をもたらす危険性を防ぐため、「物理(的)距離を確保すること」を意味するフィジカル・ディスタンシング(Physical Distancing)という表現に言い換えようとする動きも見られます。

それでは、ソーシャル・ディスタンス(社会距離)はどのような意味なのか。ここでは、アメリカの文化人類学者、エドワード・T・ホールの著書『かくれた次元』を通して、この用語の意味をみていきたいと思います。

上に書いた通り、感染防止対策としてソーシャル・ディスタンスという表現を用いることは英語の誤用、あるいは、和製英語ですが、エドワード・T・ホールの議論からは、アフターコロナにおける場所のあり方を考える上で、ソーシャル・ディスタンスが参考になるように感じています。

目次

エドワード・T・ホールによる4つの対人距離

エドワード・T・ホールの著書『かくれた次元』の刊行は1966年(日本語訳の刊行は1970年に)と、今から半世紀以上前に刊行された書籍です。

ホールは、「多くの情報源からのデータに圧倒」されることで「世界ぜんたいとのかかわりが失われているという意識」が次第に強くなっている、「異なる文化システムの間にあつれき」が生じているという当時のアメリカ社会において、人間は自らのことを知る必要性を訴えています。

「このような本は、生活を検討し、あらゆる人々がめいめい自分の織物を織りだしてゆく、生活の美しくも、すばらしい、そして多様な形を見出してゆく一つの途を示すものなのです。私は人類の運命に多大の関心をもっています。というのは、人間はあまりにしばしば表面しか見ておらず、自分自身について知ることがあまりにすくないからです。」(エドワード・T・ホール, 1970の「日本版への序」より)

「人間が自分自身と友人との間に保っている空間、自分の家庭やオフィスで自分のまわりにきづいている空間——このような空間を人間がどのように利用しているかについての私の研究を述べてゆく目的は、当然のことと思われている多くのことを意識のもとにもたらすことである。それによって、自己の意識を増し、体験を強め、疎外を減らすことができるのではなかろうか。ひとことでいえば、自己を知る道に小さな一歩を進めて、人間に人間を紹介しなおす一助としたいのである。」(エドワード・T・ホール, 1970)

こうした問題意識を背景としてホールが作り出したのが、「人間が空間をどのように使用するかについての相互に関連する観察と理論を表わす」ための「プロクセミックス」(Proxemics)という用語で、日本語では近接学と呼ばれることもあります。

ホールは、最近まで人間が必要とする空間は「身体が空気中で占める体積」だと考えられていたが、「感覚の組織を異にする外国人と相互交流」がきっかけとなり、「人間が自分のまわりにパーソナリティの延長として」距離帯をもっていることが明らかになったと指摘。人間は身体の周りを、対人距離を維持するバブル(泡)のようなもので囲まれているとも表現されています。

ホールは対人距離を次の4つに大別し、それぞれに近接相と遠方相の2つの相があるとしています。新型コロナウイルス感染症との関わりで頻繁に使われるようになったソーシャル・ディスタンスは、4つの対人距離の1つの名称です。

- 密接距離(インティメイト・ディスタンス/intimate distance)

- 個体距離(パーソナル・ディスタンス/personal distance)

- 社会距離(ソーシャル・ディスタンス/social distance)

- 公衆距離(パブリック・ディスタンス/public distance)

対人距離は、なわばり、スペーシング、人口調節など組織化レベルの低い行動である「下位文化」、視覚、聴覚、嗅覚、筋覚、温覚というあらゆる人間に共通な生理学的基盤である「前文化」に影響されると同時に、自らが作り出した「文化という次元」にも影響されるもので、4つの対人距離の名称は、スイスの動物学者、H・ヘーディガー(H. Hediger)の動物のスペーシングについての知見がふまえられたと同時に*1)、それぞれの距離に結びついた関係や行動を考慮して選ばれたものです。

「さまざまの距離につけた名称は慎重に選ばれたものである。それは下位文化と文化の間の連続性を示したヘーディガーの動物研究の影響を受けたばかりでなく、おのおのの距離に結びつく行動と関係の型への手掛りを与え、さらにそれによって人間の心の中にあるそれらの型と特定の関係や行動とを結びつけたいという望みにも動かされている。ここで注意すべきは、人々がそのとき互いにどんな気持を抱き合っているかが、用いられる距離を決めるのに決定的な要素だということである。」(エドワード・T・ホール, 1970)

4つの対人距離

4つの対人距離は次のように説明されています。

密接距離(intimate distance)

「密接な距離では、他の人間の存在がはっきりととらえられ、感覚入力の電圧がきわめて高いため圧倒的なものとなることがある。視覚(しばしばゆがめられた)、嗅覚、相手の体温、息の音、におい、感じなどのすべてが結合して、他人の身体と密接に関係しているというはっきりとした信号となる。」(エドワード・T・ホール, 1970)

■密接距離:近接相

- 距離:(15センチメートル以下)

- 説明:「愛撫、格闘、慰め、保護の距離」

■密接距離:遠方相

- 距離:6~18インチ(15~45センチメートル)

- 説明:「頭、腿、腰等が簡単に触れ合うことはないが、手で相手の手に触れたり握ったりすることはできる」距離

個体距離(personal distance)

「「個体距離」とは、ヘーディガーが非接触性の種のメンバーを恒常的に分かつ距離を示すのに用いた用語である。これは小さな防御領域、つまり生物が自分と他者の間に保つあわ〔ルビ:バブル〕と考えていい。」(エドワード・T・ホール, 1970)

■個体距離:近接相

- 距離:1.5~2.5フィート(45~75センチメートル)

- 説明:「相手を抱いたりつかまえたりできる」距離

■個体距離:遠方相

- 距離:2.5~4フィート(75~120センチメートル)

- 説明:「片方が手を伸ばせばすぐにさわれる距離のすぐ外から、両方が腕を伸ばせば指が触合う距離までの範囲」で、「これをこえるとたやすくは他人に「手を触れる」ことはできなくなる」。「この距離では個人的な関心や関係を論議することができる」

「個体距離の遠方相と社会距離の近接相の境界は、ある被験者のことばを借りると、「支配の限界」を示す。顔のこまかいディテールは見てとることができないし、特別な努力をせずには相手に触れたり触れようとしたりできない。」(エドワード・T・ホール, 1970)

■社会距離:近接相

- 距離:4~7フィート(1.2~2メートル)

- 説明:「個人的ではない用件はこの距離でおこなわれる。近接相では、遠方相におけるより入りくんだ用事がおこなわれる。いっしょに働く人々は近い方の社会距離を用いる傾向がある。ちょっとした社交上の集りにでている人も普通この距離をとる。この距離に立って人を見下ろすと、威圧する効果がある。たとえば秘書や応接係に話すときがこれである」

■社会距離:遠方相

- 距離:7~12フィート(2~3.5メートル)

- 説明:「これは「私に見えるようにちょっと離れてごらん」といわれたときに取る距離である。社会距離の遠い端でおこなわれる業務や社交上の対話は、近接相の内でおこなわれるものより形式ばった性格をもっている。お偉方の事務室の机は、訪問者を社会距離の遠方相に止めるのに十分な大きさがある」、「社会距離(遠方相)のプロクセミックス的特徴は、人を互いに隔離し遮蔽することである。この距離をとると、人の前で仕事をつづけても失礼に見えない」

公衆距離(public distance)

「個体および社会距離から公衆距離へ移ると、いくつかの重要な感覚的変化がおこる。公衆距離はインヴォルヴメントの範囲の十分外側にあるからである。」(エドワード・T・ホール, 1970)

■公衆距離:近接相

- 距離:12~25フィート(3.5~7メートル)

- 説明:「一二フィート離れると、敏捷な者は脅かされたとき逃げるか防ぐかすることができる。この距離は痕跡的なしかも無意識的な逃走反応にきっかけを与えることすらある。声は大きいが最大の音量ではない」

■公衆距離:遠方相

- 距離:25フィート以上(7メートル以上)

- 説明:「三○フィート以上になると、普通の声で話される意味のこまかいニュアンスや、顔のこまかい表情や動きも感じとれなくなる。声その他あらゆるものを誇張もしくは増幅する必要がある。ことばによらないコミュニケーションの大部分が身振りや姿勢に移ってゆく。さらに、声のテンポは落ち、ことばはよりはっきりと発音され、文体も変化する」

以上の対人距離の説明は「中間層の、健康な成人で、主として合衆国北東沿岸生れの人々の観察と面接から得られたもの」だが、「パーソナリティと環境的要素が変わるにつれて幾分差がでてくる」こと、さらに、「一つの文化で密接距離であるものが、他の文化では個体距離もしくは公衆距離でさえある」など文化によって大きく異なることには注意を要するとされています。

「異なる文化に属する人々は、ちがう言語をしゃべるだけでなく、おそらくもっと重要なことには、ちがう感覚世界に住んでいる」。ホールは、このことをふまえて建築や都市という環境を作りあげていかねばならないと指摘しています。

「人間は文化を発達させるとともに、自分自身を家畜化した。そしてその過程で、それぞれ互いに異なる多くの世界を創りだした。おのおのの世界はそれ自身の感覚入力のセットをもっている。したがって、ある文化の人々にとって混みあいと感じられるものも、他の文化の人々にとっては必ずしもそうでない。同じように、ある人々にとって攻撃性解発の原因となり、したがってストレスとなる行為も、他の人々にとっては関心の対象とならないことがある。とはいえ、われわれの都市に集まっているアメリカ黒人とスペイン文化の人々が、たえず深刻なストレスを受けていることは、かなり明白である。彼らは自分たちに適さぬ背景の中に生きているばかりでなく、彼らの受けているストレスは彼らの許容限界をこえてしまっているのである。アメリカ合衆国が直面しているのは、この二つの創造的で感受性の高い住人集団が破壊されつつあり、それがサムソンのような力で、われわれすべてを住まわせている構造を破滅させるかもしれぬという事実である。だから、建築家や都市計画家、建築業者に強調せねばならないのは、もしこの国がカタストローフを避けたいと望むならば、われわれは人間を環境と対話する者、これら都市計画家や建築家や建築業者が人間のプロクセミックな要求をほとんど考慮せずにつくりだしている環境とつねに対話しつつある者、として見ることをはじめるべきだということである。」(エドワード・T・ホール, 1970)

「人間はつねにかつて自分が知られ、ある場所を占め、互いに責任感をもっていたもとの隣人に近い社会集団に属することを必要とするものである。新しい都市を計画し、古い都市を改造する際には、この必要を満たすように考慮を払わなければならない。」(エドワード・T・ホール, 1970)

- *1)H・ヘーディガーは、動物のスペーシングとして、○逃走距離、○臨界距離(逃走距離と攻撃距離の間のせまい帯)、○個体距離、○社会距離という4つの距離をあげている。これを受けて、ホールは「わずかの例外を除いて、逃走距離と臨界距離は人間の反応からは取除かれている。しかし個体距離と社会距離は明らかにまだ存在している」と指摘している。

新型コロナウイルス感染症とソーシャル・ディスタンス

感染防止とソーシャル・ディスタンス

先に紹介した通り、ソーシャル・ディスタンス(社会距離)は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策とは無関係で、英語の誤用、あるいは、和製英語です。しかし、ソーシャル・ディスタンスは居合わせた他者との距離に関わってくるがゆえに、感染防止対策そのものではありませんが、全く無関係とも言えません。

『かくれた次元』が刊行された当時、新型コロナウイルス感染症は存在していませんでしたが、『かくれた次元』においてホールは、新型コロナウイルス感染症と同じパンデミックであるペスト(黒死病)について、次の2ヶ所で言及されています。

「・・・・・・、十四世紀中葉ヨーロッパの人口の三分の二を殺した黒死病を想い出させて背筋が寒くなる。この人間の大絶滅は直接にはペスト菌によるものであったが、中世の町や都市におけるきわめて人口過密な生活が抵抗力の低下を惹きおこし、損害を大きくしたにちがいないのだ。」(エドワード・T・ホール, 1970)

「都市がかなりの期間にわたって人口過剰となったいちばん新しい例は中世にみられるが、それは悲惨なペストによって中断された。

ハーバードの歴史学者ウィリアム・ランガー(William Langer)は、「黒い死」(The Black Death)と題する論文の中で、ヨーロッパの人口は、かなり急速な人口増加ののち、一三四八年から一三五〇年にかけて、ペストのために四分の一ほど減ったと述べている。ノミによってネズミから人間にうつされるこの病気は、特定の生物ペスト菌によってひきおこされる。ペストの流行がなぜ終熄したかについてはあまり意見が一致していないが、人間のこの病気に対する関係は当然複雑であろうから、ペストの終熄が社会と建築の変化と一致しているという事実は、何かを示唆しているのだろう。社会や建築の変化は都市生活のストレスを相当に軽減したにちがいない。・・・・・・。このように変化した条件がより安定化した政治的条件に支えられて、混みあった都市の生活からくるストレスを大巾に減少させたのである。」(エドワード・T・ホール, 1970)

ホールの問題意識は都市における人口の過密であり、これに関連してペストに言及されています。

これは新型コロナウイルス感染症にもあてはまります。新型コロナウイルス感染症の感染防止として、密(密閉、密集、密接の三密と呼ばれることもある)を避けることが重視されていることと大きく重なっています。

感染防止が重要なのは当然。しかし、もう一方で考えなければならないのは、他者への疑心暗鬼を解消し、どうやって信頼を回復していくかということ。

新型コロナウイルス感染症は他者から感染する性質を持つがゆえに、居合わせた他者に対して「ひょっとしたら感染者ではないか?」と疑心暗鬼になってしまう状況が生まれています。社会とは、他者に対する信頼に基づいて成立するものでるため、新型コロナウイルス感染症はこの社会の基盤を切り崩していく恐れがある。

このことを対人距離という観点から考えてみたいと思います。

飛沫感染を防ぐために求められる対人距離は2メートル(6フィート)。この距離は、ホールが分類する社会距離(ソーシャル・ディスタンス)の近接相に該当します*2)。

ホールは社会距離(ソーシャル・ディスタンス)の近接相を次のように説明していました。

「個人的ではない用件はこの距離でおこなわれる。近接相では、遠方相におけるより入りくんだ用事がおこなわれる。いっしょに働く人々は近い方の社会距離を用いる傾向がある。ちょっとした社交上の集りにでている人も普通この距離をとる。この距離に立って人を見下ろすと、威圧する効果がある。たとえば秘書や応接係に話すときがこれである。」(エドワード・T・ホール, 1970)

2メートル(6フィート)の距離を確保することで、よそよそしく感じたり、孤立感を感じたりしてしまうのは、この対人距離が「個人的ではない用件」で行われる距離であり、「この距離に立って人を見下ろすと、威圧する効果がある」からだと考えることができます。

この点について精神科医の斎藤環も「「親密さ」のアフォーダンス」という記事において、エドワード・T・ホールの理論に触れて、社会距離(ソーシャル・ディスタンス)は「敵意や疎外感の温床になりやすい」こと、「親密さ」の醸成には個人距離(パーソナル・ディスタンス)くらいまで近接させることが必要ではないかと指摘しています。

「対人距離の理論であるE・T・ホールのプロクセミックス理論を援用するならば、最も距離の遠い「公衆距離」や「社会距離」は、敵意や疎外感の温床になりやすい。あえて「個人距離」くらいまで近接させることで、親密さが醸成されやすくなるのではないか。」

ある対人距離をとることが威圧感、敵意、疎外感を抱くことにつながってしまう。しかしこれでは、他者への信頼を回復することが難しい。

他者への信頼を回復するためには、個人的な用件を行ったり、親密さを醸成したりしやすい距離にまで、対人距離を縮めることが重要です。

しかし、感染防止のために2メートル(6フィート)の距離をおくことが求めれる状況では、対人距離を求めることが大切だと安易には言えない状況。こうした状況では社会距離(ソーシャル・ディスタンス)の距離を取りながらも、いつもより意識的にメッセージをやり取りすることが大切になりそうです。例えば、すれ違うときにVサインをしたり手を振ったりという非言語的なメッセージをやり取りすることだけでも、他者の信頼を回復するためのささやかな関わりになると感じます。

ホールは、4つの対人距離にはそれに結びついた「行動と関係の型」があると指摘していました。社会距離(ソーシャル・ディスタンス)の距離を取りながらも意識的なメッセージをやり取りすることは、対人距離とその対人距離に結びついた「行動と関係の型」との組み合わせのセットを意識的にずらし、組み直していくことだと言えます。

親密さの回復

斎藤による「「親密さ」のアフォーダンス」は、「ひきこもり者のためのデイケア空間」における親密さはどう醸成し得るのについて書かれたもの。この記事では、親密さを醸成するためのポイントとして、対人距離を縮めるための「言いわけ」、スタッフの関わりによる親密さのアフォードの2つのポイントがあげられています。

対人距離を縮めるための「言いわけ」について、斎藤は次のように指摘しています。

「話を空間に戻すなら、広い空間では個人の意志が露呈しやすくなる。社交的なメンバーはそうしたためらいが比較的少ないためグループに積極的に参加する。しかし対人恐怖傾向が強いメンバーは、誰かと親しくなりたい、グループに参加したいといった意図を周囲に気取られまいとして、そうした活動からも距離を置きがちになる。つまり、十分な空間があること自体が、ひきこもりがちなメンバーにとってはストレスになりうるのだ。

彼ら〔ひきこもりがちなメンバー〕が対人距離を縮めるには「言いわけ」が必要なのだ。「ここは狭いんだから仕方がない」という言いわけのもとで対人関係を結ぶ方が、彼らにとっては有益なのである。非社交的な人々のグループをつくる場合には、あえて狭い空間で活動をするということのメリットが小さくないという理由がおわかりいただけただろうか。」(斎藤, 2014)

千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」は、75㎡というそれほど大きな空間ではないため人々の距離が近く、関わりが生まれやすいと感じます。

「ひがしまち街角広場」は感染防止として豊中市内の公共施設などとあわせて3月2日から臨時休業としていましたが、緊急事態宣言の解除を受け6月1日から運営を再開しています。ただし、密を避けるため室内は10人に入場制限を行い、なるべく屋外(アーケード下)のテーブルで過ごしていただくようにされています。

(新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する前の様子)

もう1つのスタッフの関わりによる親密さのアフォードについて、斎藤環は個人距離まで近接させることには空間設計だけでは不十分であり、スタッフの介在が重要だと指摘しています。

「スタッフの役割は、さまざまな形でその空間の持つ意義を繰り返し強調し、グルーピングが生じにくいように対人距離を攪乱し、ルールの適用によってその場の安全保障感を確保することである。しかし、それにも増して重要な役割がある。彼ら自身が対話を通じて「親密さ」をアフォードすることだ。

これを比喩的に言うなら、さまざまな思惑が交錯する(かに見える)デイケア空間の「包囲人配列」において、常に「不変項」としての「親密さ」をアフォードしてくれる存在、それがデイケアスタッフと言うことになる。

治療的な対人空間を設計する際には、空間というハードウェアのアフォーダンスのみならず、「人間」という不変項からいかにして「安心感」や「親密さ」を引き出しうるかという、ソフトウェアへの配慮が欠かせない。」(斎藤, 2014)

新潟市の地域包括ケア推進モデルハウス「実家の茶の間・紫竹」の日々の運営は、「居場所担当」の当番2人と「食事担当」の当番2人、あわせて4人の当番が担当していますが、「目配り、気配り、気遣いが当番全員の最も大切な役割」であるとされ、「当番は、その日一番手助けが必要な人や、心寄り添ってほしいと思っている人の傍にいるようにする」、「当番は、まず自分が〔一人っきりの方の〕隣へ行き、話の内容から誰とつなぐか考えて頃合いを見てつなぐ」(河田珪子, 2016)というように役割が明確にされています。これはまさに、斎藤が言及している対話を通じて親密さをアフォードする役割だと言えます。

なお、「実家の茶の間・紫竹」では新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、当面の間、視察等の対応および食事の提供を行わない」こととされています*3)。

(新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する前の様子)

感染防止対策として、密を避けたり、施設等の受け入れを停止することで不特定多数が出入りしないようにした上で、対人距離とその対人距離に結びついた「行動と関係の型」との組み合わせのセットを意識的にずらし、撹乱し、そして、組み直していくこと。他者への信頼を回復する上で、「まちの居場所」はこのような役割を担うことができると考えています。

セミパブリックな空間

対人距離についてもう少し考えたいと思います。他者との対人距離を縮めることが可能なのは、そもそもその場所が他者が居合わせている場所になっていることが前提となります。

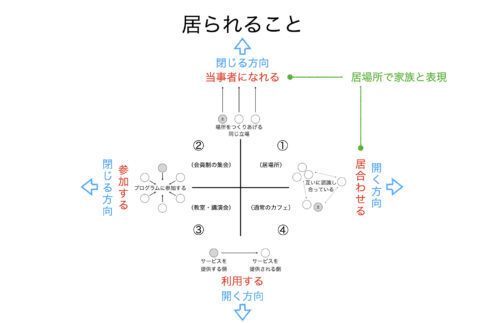

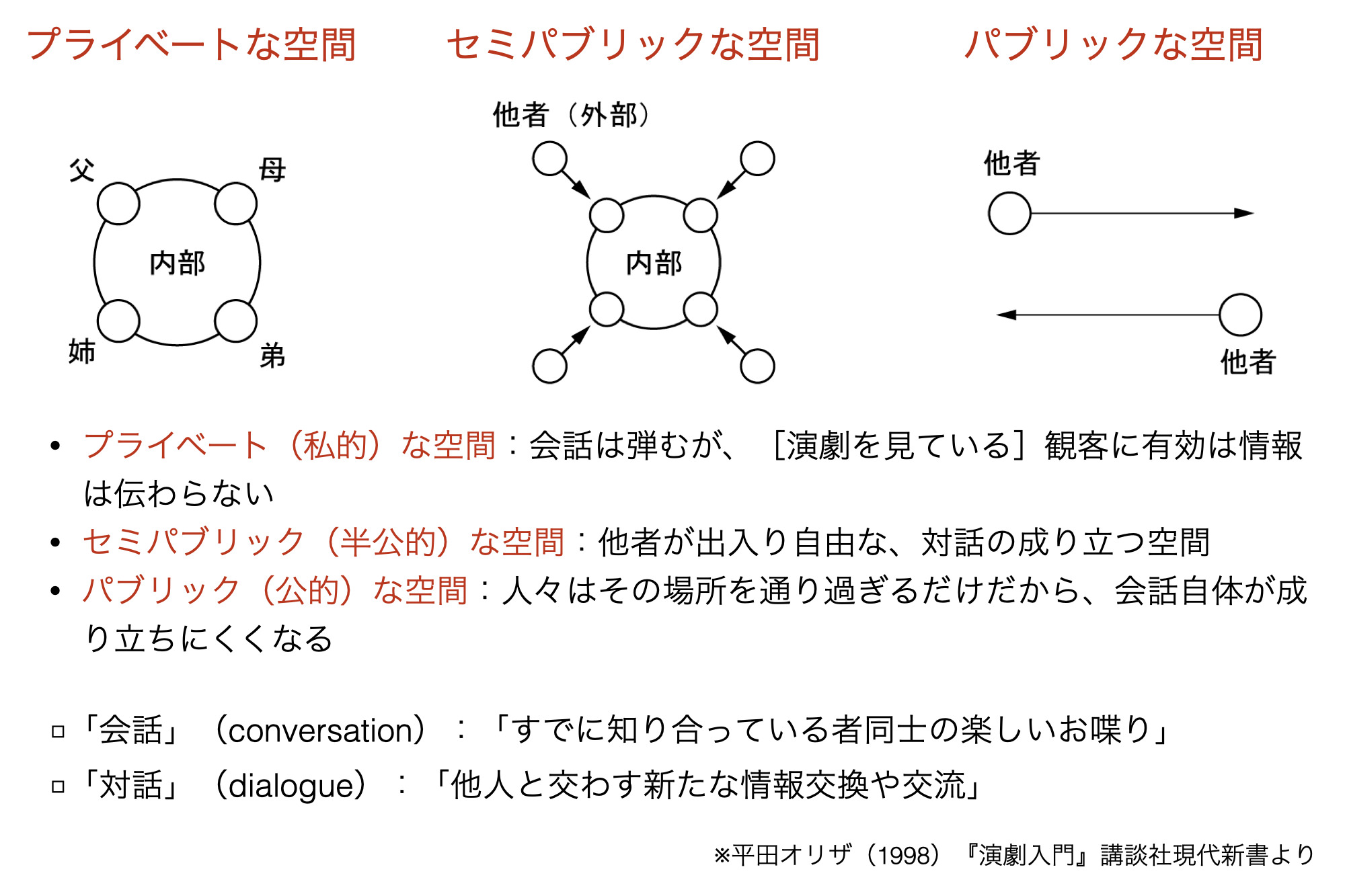

これを考える上で、劇作家の平田オリザによる「セミパブリックな空間」という考え方が参考になります。

平田は空間を、家の茶の間のような「プライベートな空間」、「セミパブリックな空間」、そして、道路や広場といった「パブリックな空間」の3つに分類しています。重要なのは「パブリックな空間」では「ただ人々はその場所を通り過ぎるだけだから、会話自体が成り立ちにくくなる」という指摘。しかしこれでは演劇の舞台にするのは難しい。

そこで平田は、演劇の舞台として、「セミパブリックな空間」、つまり、「物語を構成する主要な一群、例えば家族というような核になる一群がそこにいて、そのいわば「内部」の人々に対して、「外部」の人々が出入り自由であるということが前提になる」場所を選ぶとしています。

平田が追求しているのは、人々が自然に集まり、関わりが発生する場所を、意図的にどうやって生み出すかということだと捉えることができます。このことは、アフターコロナにおいて他者への信頼を回復する上で、「まちの居場所」が担える役割に関わってくると考えています。

「ひがしまち街角広場」や「実家の茶の間・紫竹」をはじめとする「まちの居場所」には、運営を担当する当番がおり、いつも訪れる常連の人々がいます。しかし、対象者が限定されているわけでなく、誰でも出入りすることができる。この意味で、「セミパブリックな空間」になっています。

現時点では、感染防止対策として密を裂けたり、不特定多数が出入りしたりしないようにすることが求められるとしても、「まちの居場所」では対人距離とその対人距離に結びついた「行動と関係の型」との組み合わせが撹乱される状況が生まれる可能性がある。

他者への信頼を回復していくこと、信頼できる他者の範囲を少しずつでも広げていくこと。そのためには、「セミパブリックな空間」としての「小さな相互扶助的な共同体」が重要であり、「まちの居場所」はこのような場所として大きな役割を担えると考えています。

- 2)感染防止対策として2メートル(6フィート)の距離を確保することをソーシャル・ディスタンス(社会距離)と表現することは、英語の誤用、あるいは、和製英語ですが、もしもこの表現がホールの議論をふまえたものであれば、2メートル(6フィート)の距離をソーシャル・ディスタンス(社会距離)と表現することは適切ということになります。

- 3)新潟市「「実家の茶の間・紫竹」(基幹型地域包括ケア推進モデルハウス)」(2020年6月1日最終更新)のページより。

■参考文献