アメリカの社会学者、レイ・オルデンバーグは「第一の家、第二の職場」に続く「第三の場所」としてサードプレイスという概念を提示しています。

サードプレイスとは「家庭と仕事の領域を超えた個々人の、定期的で自発的でインフォーマルな、お楽しみの集いのために場を提供する、さまざまな公共の場所の総称」で、レイ・オルデンバーグはその例として、十九世紀のドイツ系アメリカ人のラガービール園、戦前の田舎町のアメリカにあった「メインストリート」、イギリスのパブやフランスのビストロ、アメリカの居酒屋、イギリスとウィーンのコーヒーハウスなどをあげています。

今回の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止として、業種によってはテレワークになったり、各種店舗や施設が休業になったりという対応がなされました。これにより、家で仕事をしたり、勉強したり、料理をしたり、野菜や花を育てたり、介護や看病をしたりというように、家で様々なことをして過ごす時間が増えた人もいると思います。

このことから、新型コロナウイルス感染症は、第二の職場から、第三の場所であるサードプレイスから、第一の家に様々な機能が回帰する動きを生み出している。言い換えれば、新型コロナウイルス感染症は第一・第二・第三の場所の境界に揺らぎを与えるものだと考えました。

その後、2020年5月25日で緊急事態宣言が解除されましたが、その後も感染者数がニュースになり続けるなど、新型コロナウイルス感染症が完全に収束したわけではなく、第一・第二・第三の場所の境界の揺らぎは今後も続くと思われます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は不幸な出来事ですが、それでもこの出来事を豊かな暮らしを実現する契機とするため、建築学を専攻した者として、建築や場所という側面から豊かな暮らしにつながる可能性を考えていきたいと思っています。

ここで考えたいのは利用者(ユーザー/User)という概念。

図書館の利用者、病院の利用者、鉄道駅の利用者、レストランの利用者、公園の利用者。このように、様々な場面で、施設や場所の利用者という表現が使われます。また、高齢者施設などでは、敬称をつけた「利用者さん」という表現が使われています。

利用者という表現は、その人が場所や施設のオーナーや運営者ではない場合、あるいは、場所や施設で行われる活動が明確に想定しやすい場合に使われる傾向がありそうです。

前者について、例えば、住宅に対しては利用者とは言いません。住宅の中でも、ダイニングテーブルを利用して勉強する、ベランダを利用して野菜を育てる、階段下を利用して収納にするなど、一部の空間に対しては利用すると表現できますが、住宅の利用者という表現は使われないように思います。また、オフィスの従業員のことも、オフィスの利用者とも言わないように思います。

後者については、道路を歩く人のことを利用者とも言いません。道路で屋台を開いたり、パフォーマンスをしたり、演説したりしている人のことは利用者と表現しても不自然ではないかもしれません。また、高速道路については利用者と表現できそうです。けれども、歩いて道ゆく人のことを利用者とは言わない。

今回の新型コロナウイルス感染症によって第一・第二・第三の場所の境界の揺らぎが生じ、第一の家に様々な機能が回帰したことで、利用者と呼びにくい場面が増えていくことになる。この動きに対応するためには、人を利用者に押し込めることなく、利用者という概念から解放していくことが、アフターコロナにおける建築や場所のあり方を考える上で重要な作業になる。

目次

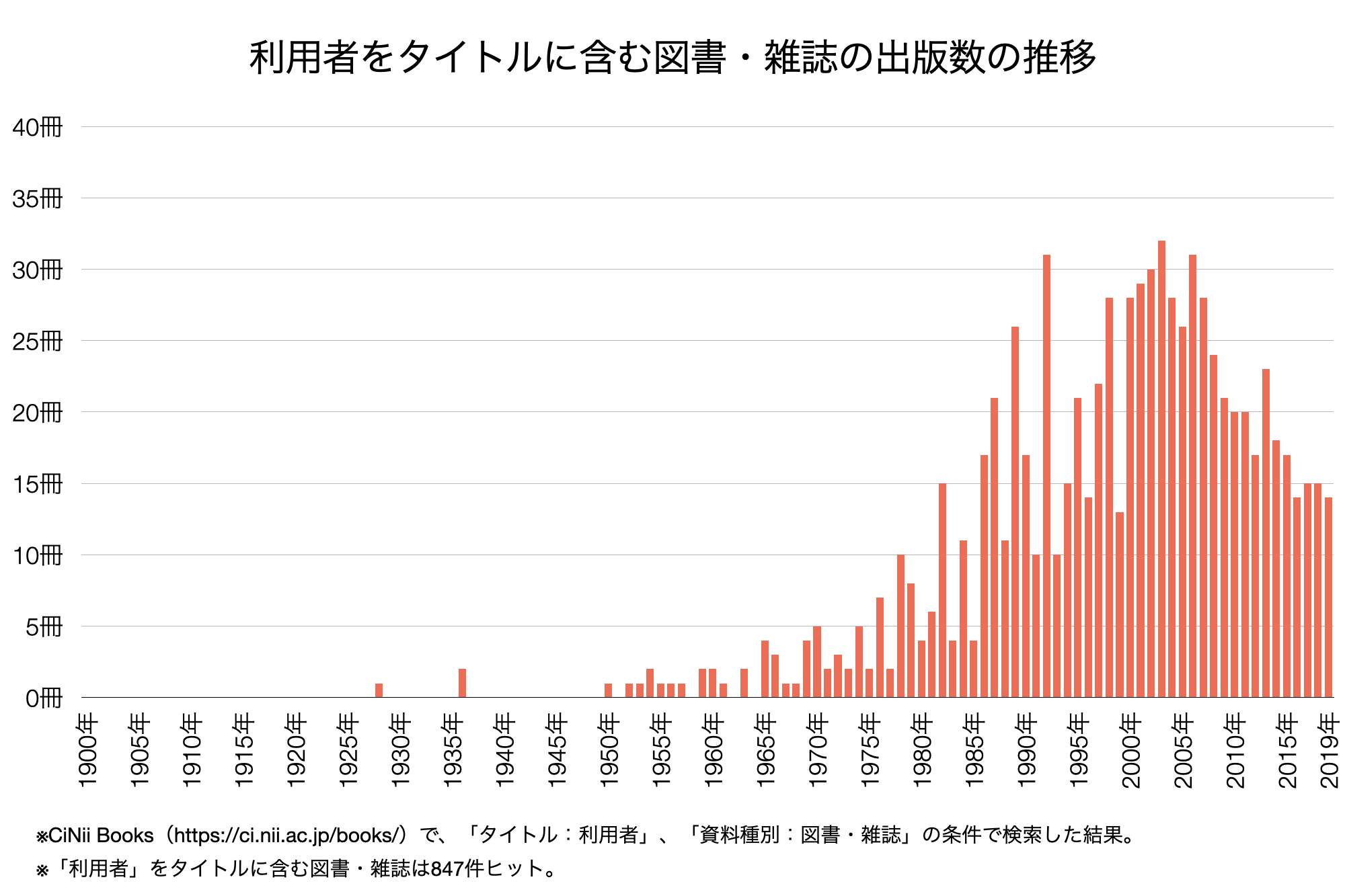

利用者(User)が使われ始めた時期

利用者という言葉がいつ頃から使われるようになったかを確認するため、大学図書館の蔵書検索サービスであるCiNii Booksを用いて、以下の条件で検索を行いました。

- タイトル:利用者

- 資料種別:図書・雑誌

建築に関する分野に限定して検索したわけではありませんが、検索結果からは利用者をタイトルに含む図書・雑誌の出版数について、次のような傾向を見出すことができます。

- 1950年以降、継続的に出版されるようになっている

- 1970年代以降、出版数が増加している

- 2003年の32冊をピークとして、その後、出版数は減少している

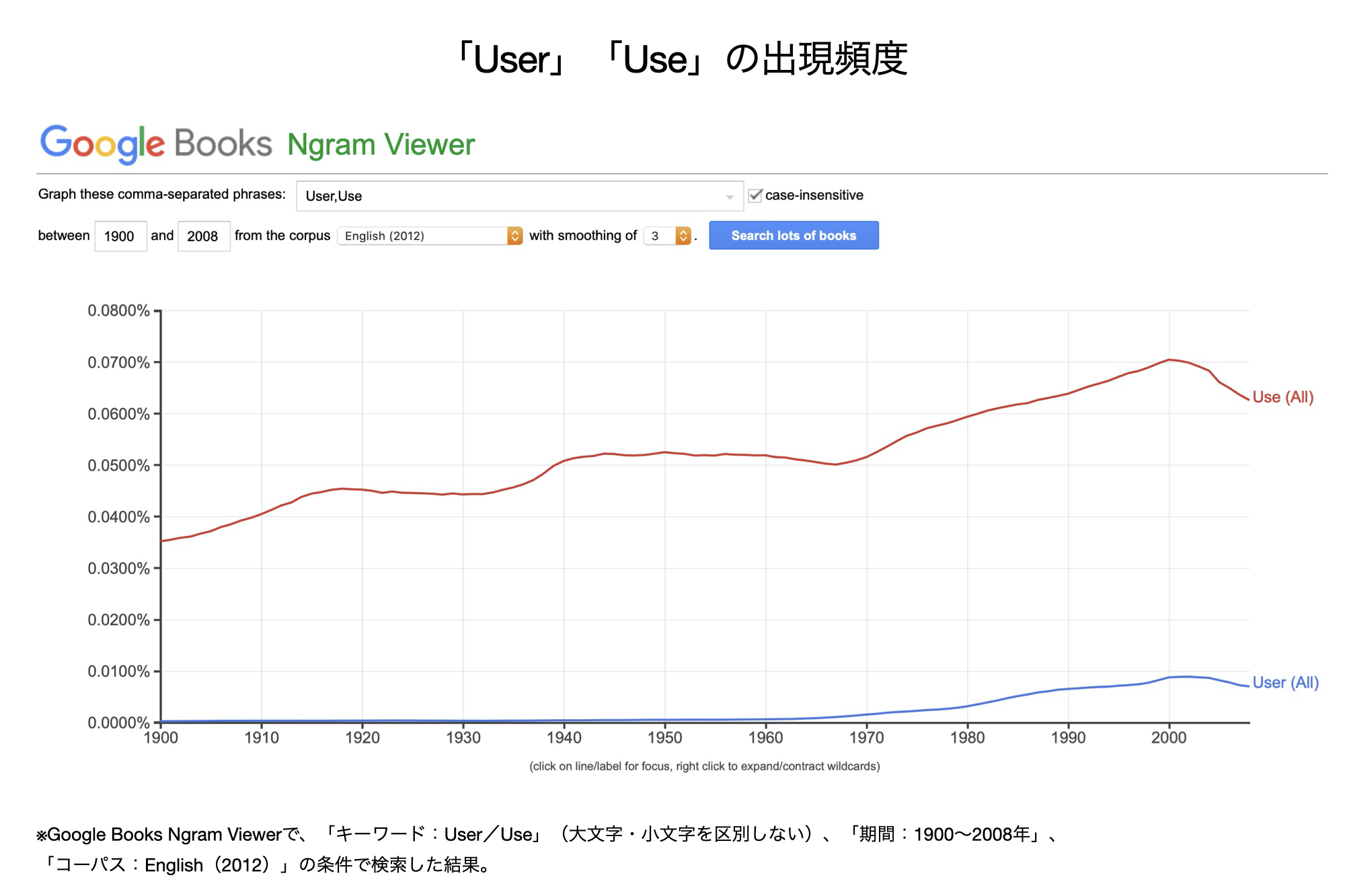

もう1つ、Google Books Ngram Viewerでの検索も行いました。Google Books Ngram Viewerは、1500年から2008年までに出版された1,500万点以上の書籍(これまでに出版された全書籍の約4%にあたる)をスキャンしたデータをもとに、書籍における言葉の出現頻度の推移を表示するサービス。これを用いて、以下の条件で検索を行いました。

- キーワード:User, Use(大文字・小文字を区別しない:Case-Insensitive)

- 期間:1900~2008年

- コーパス:English(2012)

検索結果からは、書籍におけるUserという言葉の出現頻度について、次のような傾向を見出すことができます。

- 1960年代以降、出現頻度が増加している

- 2000年以降、出現頻度が減少している

なお、Useという動詞の出現頻度も1960年代後半から増加していますが、それ以前から出現していることがわかります。

これら2つの検索結果からは、利用者という日本語とUserという英語には、1960~1970年以降に頻繁に使われるようになっており、2000年以降は徐々に使われなくなっているという共通点があることがわかります。

Userという言葉が使われるようになった時期については、建築歴史学者のエイドリアン・フォーティー(2005)が『言葉と建築』のUserの項目における次の指摘とも一致しています。

「「使用者」は、モダニズム言説の書物の中で最も遅く現れた用語の一つであった。「使用者」という用語は、一九五〇年頃にはまだ知られておらず、一九五〇年代末から一九六〇年代にかけて広まっていった。一九八〇年代にはその重要性は低下したが、一九九〇年代に再び流通するようになった。だが、九〇年代に再び注目されたときには、「使用者」という用語はモダニズムの時代とは異なる目的を持つようになっていたのである。この用語が生まれるのは、一九四五年以後の西欧諸国による福祉国家計画の導入と同時期のことであり、「使用者」という用語が流行した最初の局面については、これらの福祉国家計画との関連性の中で解釈すべきである。」(エイドリアン・フォーティー, 2005)

※書籍の日本語訳ではUserが「使用者」と訳されている。

このように見てくると、利用者(User)という言葉が頻繁に使われているのは、この半世紀ほどの状況だと捉えることができます。

利用者(User)の意味

エイドリアン・フォーティー(2005)は、建築の文脈における利用者とは「建築家の計画立案になんら貢献しないと一般に考えられている人々を暗示する」抽象概念であり、「ある建物に人々が居住することについて議論する際に、個人間に事実上存在する差異をすべて隠蔽することができ」る便利な言い回しであると指摘しています。

「「使用者」を「占有者」や「居住者」、あるいは「依頼人」の代わりに用いることは、恵まれない人々や抑圧された人々であることを強く含意していた--それは特に、建築家の計画立案になんら貢献しないと一般に考えられている人々を暗示するのだった。その上、「使用者」とは常に匿名性を孕んでいた--だから、この点からすれば、「使用者」とは虚構であり、現象として特定できない抽象概念であったのだ。・・・・・・。つまり、その「使用者」がある人物、ある職業、ある階級、ある性別に同定され、歴史の時間軸上の一定の場所に存在し始めた途端、「使用者」という一カテゴリーは崩壊し始める。その抽象的な一般性を奪われると、「使用者」の価値は失われてしまうのだ。というのも、「使用者」が便利な言い回しであったのは、この言葉を使えば、ある建物に人々が居住することについて議論する際に、個人間に事実上存在する差異をすべて隠蔽することができたからであった。」(エイドリアン・フォーティー, 2005)

エイドリアン・フォーティー(2005)も書籍で引用している、哲学者・社会学者のアンリ・ルフェーブル(2000)は、次のように利用者(ユーザー)は「あいまいで疑わしい言葉である」と指摘しています。

「今度は、「ユーザー」や「住民」といった当を得ない悪意のこもった言葉で呼ばれるひとびとの空間に目を向けてみよう。これらのひとびとを描くための深い意味をはらむ明確に定義された言葉は、これまでのところ見つかっていない。空間の実践は、これらのひとびとを周辺領域へと追いやったが、いまやその周辺化が言葉の言い回しにまで及んでいるのである。たとえば「ユーザー」という言葉はあいまいで疑わしい言葉である。一体何を使用するのか。われわれは家屋を使用するのと同様に、衣服や車を使用する。交換価値と並ぶ使用価値とは何であり、使用価値がもたらす帰結は何であるのか。「住民」とは一体何か。この言葉はだれを指すのか。この言葉はだれを指すのか。この言葉はすべてのひとびとをさすが、なんぴとも示さない。「ユーザー」(不利な状態におかれたひとびと)と住民(周辺化されたひとびと)のもっとも基本的な要求を表現するには多大の困難を要する。他方でこれらのひとびとの状況をあらわす記号はたえず増大しており、しばしばわれわれの目に止まる。」(アンリ・ルフェーブル, 2000)

先に紹介した通り、エイドリアン・フォーティー(2005)は利用者(User)は「一九五〇年代末から一九六〇年代にかけて広まっていった」と指摘していました。

当時、この言葉はどのような意味で用いられていたのか。エイドリアン・フォーティー(2005)は、当時のイングランドの学校建築家、ヘンリー・スウェインを取りあげ、ヘンリー・スウェインが利用者(User)という言葉を選んだのは次の3つの意味であることを指摘しています。

- 「他の多くの建築家と同じように、使用者の要望を分析することが新しい建築的解法--慣習的建築計画あるいは建築公式から解放された真に「モダン」な建築の一事例を導くと信じていた」ため。

- 「「もしある関係性が建物と社会的振る舞いの間に存在すると言われるのなら、建物によって影響を受けるとされる人々を表す言葉が必要になる。「使用者」という言葉はこの必要性を満たし、いわば機能主義の方程式における第二の変数を提供する」ため(機能主義パラダイム)。

- 建築家が「「依頼人」は、その建物の事実上の依頼主である官僚でも選ばれた委員会でもなく、実際にその建物に居住する人々であることを、自分自身に--そして社会全般に--確信させる」ため。

※エイドリアン・フォーティー(2005)より。

このように、利用者(User)は1950~1960年代にかけて「設計を進める上で頼ることができる情報供給源として」用いられるようになった言葉とされていますが、1980年代に公共受注が減少したのに伴い利用者(User)に対する関心が薄れていった。その後、1990年代に入ると、この言葉の重要性は低下したものの、人々の解放という、アンリ・ルフェーブルや建築家のヘルマン・ヘルツベルハーらが用いていた意味でも使われるようになった。

利用者(User)という言葉の変遷を、エイドリアン・フォーティー(2005)はこのように指摘しています。

利用者(User)の代替語の提案

利用者(User)という言葉の意味を見てきましたが、エイドリアン・フォーティー(2005)は、利用者(User)は人間と建築の関係を記述するのには不十分だと指摘しています。

「おそらく、「使用者」という言葉に対する不満のもう一つの理由は、それが人々の建築作品との関係を描写する上で不十分なやり方だったことにあるのだろう。たとえば誰も彫刻作品を「使う」と語る者はいない。しかし建築では、いまだにそれを用いる人々との関係を語るよりよい表現がないのだ。」(エイドリアン・フォーティー, 2005)

利用者(User)が人間を記述するのに十分な言葉でないという問題意識は、環境心理学者のマリー・ギー(Marie Gee)*1)にも見られます。

マリー・ギーは「利用者の概念を問う」(Questioning the Concept of the ‘User’)という論文において、利用者(User)は「最初は、受動的な刺激の受容者としての人という考えに反論するため、環境心理学者によって意図されたものだった」が、その後、当初の限定的な定義が無視されたり忘れたりし、現在、この言葉を用いることで「全てを、そして最終的には全ての人々を単に搾取される資源と見なす功利主義的な世界観」に囚われてしまうと指摘しています。

「利用者は、他の人々を含む全てのものが利用の目的のためだけに存在する功利主義的な世界のみに住まうことができる。」

「人々を利用者と考えることは、人間性(humanity)の技術的、機能的な側面に知覚を向けることで、あまりにも多くのことを隠してしまう。」

※Marie Gee(1994)の拙訳。

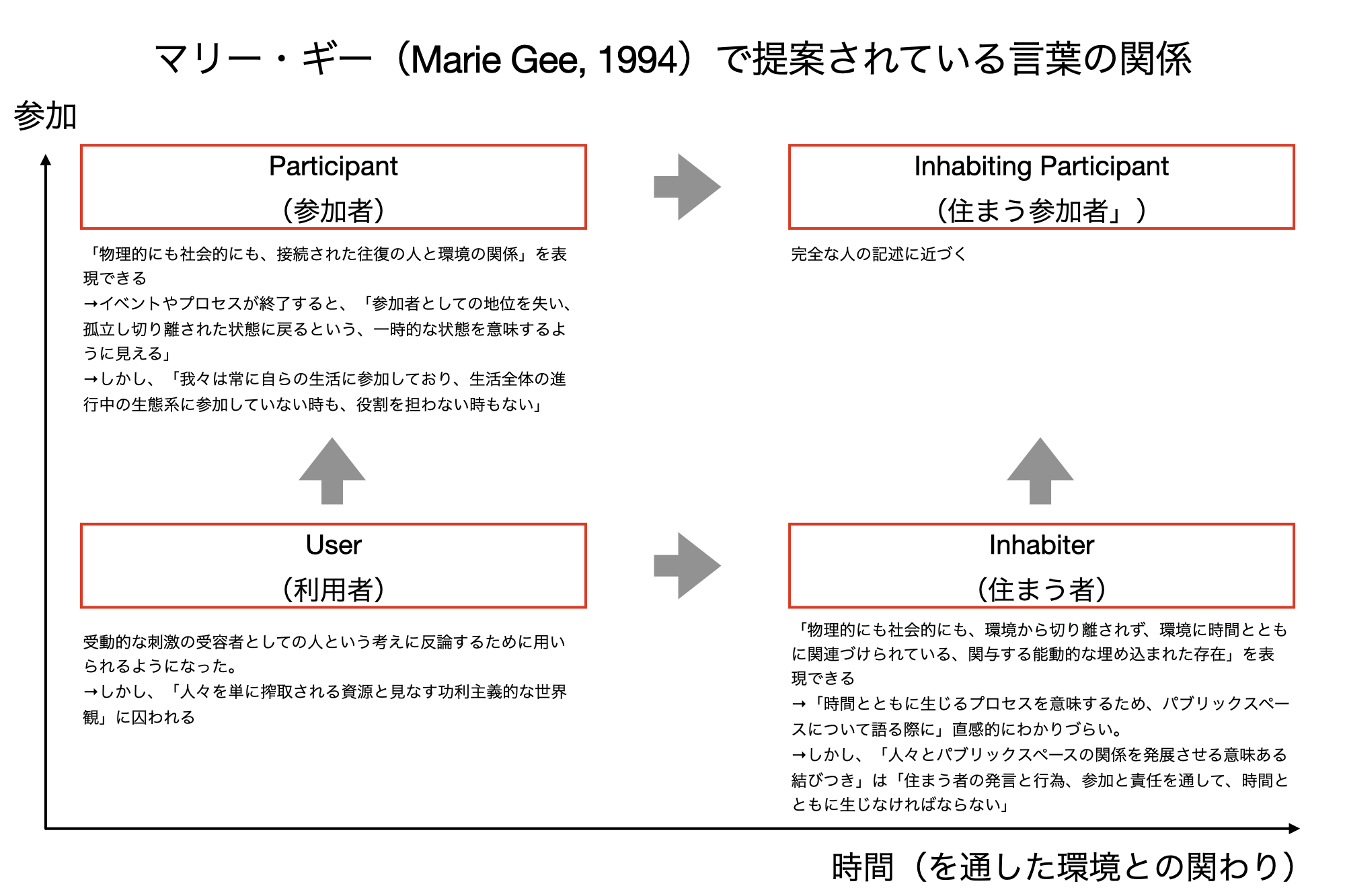

そこで、マリー・ギーは利用者(User)の代替として、参加者(Participant)と住まう者(Inhabiter)という2つの用語を検討します。

参加者(Participant)は「物理的にも社会的にも、接続された往復の人と環境の関係(connected, back-and-forth relationship between person and environment)」を記述できる一方、イベントやプロセスが行われている間だけの一時的な状態を意味するように見えるという欠点がある。これに対して、住まう者(Inhabiter)は「物理的にも社会的にも、環境から切り離されず、環境に時間とともに関連づけられている、関与する能動的な埋め込まれた存在(concerned active embodied being)」を記述できる一方、時間とともに生じるプロセスを意味するため、パブリックスペースとの関わりが直感的にわかりづらいという欠点がある。

「実際、よりよい用語が出てくるまで、人々を「参加者」(participants)と呼ぶことを提案する。それは、利用者が持っている活動の意味合いを持ちながら、同時に、物理的にも社会的にも、接続された往復の人と環境の関係(connected, back-and-forth relationship between person and environment)を意味する。・・・・・・

参加者(participants)という用語には、人はイベントやプロセスに参加しているかもしれないが、一旦終了すると、参加者としての地位を失い、孤立し切り離された状態に戻るという、一時的な状態を意味するように見えるという欠点がある。しかし実際には、我々は常に自らの生活に参加しており、生活全体の進行中の生態系に参加していない時も、役割を担わない時もない。

しかし、調査や計画の参加型プロセスに関わっている人と、日常的にその空間に住まう(inhabit)人々は区別した方がいいかも知れない。利用者の代わりの用語を選ぶことによって、経験の他の部分、現象学者たちが長年にわたって記述してきたinhabitation(Jager, 1989)、dwelling(Heidegger, 1971b; Seamon & Mugerauer, 1989)、を隠すという誤りを犯さないようにする必要がある。物理的にも社会的にも、環境から切り離されず、環境に時間とともに関連づけられている、関与する能動的な埋め込まれた存在(concerned active embodied being)を含意する「住まう者」(inhabiter)(inhabitant(住民)ではない)という用語を考えることができる。住まう者(inhabiter)は、時間とともに生じるプロセスを意味するため、パブリックスペースについて語る際に、直感的な意味を生まないという欠点があるかも知れない。しかし、人々とパブリックスペースの関係を発展させる意味ある結びつきのためには、それが住まう者(inhabiter)の発言と行為、参加と責任を通して、時間とともに生じなければならない。」

※Marie Gee(1994)の拙訳。

このように、参加者(Participant)も住まう者(Inhabiter)も完全に満足できる言葉ではない。そこで、マリー・ギーが提案するのが住まう参加者(Inhabiting Participant)です。

「住まう者(inhabiter)も参加者(participant)も完全に満足できるものではない。冗長だが「住まう参加者」(inhabiting participants)は、完全な人の記述に近づく。「どの人か?」と質問された時に、「ただ単に人と言えばいい」という常識的な答えによって、私たちは利用者に戻る危険な立場に置かれる。この問題を環境と行動のコミュニティに差し出すことを通して、利用者よりもよい用語を発見し、実践に移すことを目指したい。」

※Marie Gee(1994)の拙訳。

利用者(User)では人間・環境関係を十分に記述できないという限界を乗り越えるため、参加、時間を通した環境との関わりの2つの観点に注目して、住まう参加者(Inhabiting Participant)という言葉が見出されたというように、マリー・ギーの議論を整理することができます。

- 1)Marie Gee。日本語表記はマリー・ジーの可能性もあるが、ここではマリー・ギーと表記することとする。なお、以下で紹介するマリー・ギー(1994)のUserを巡る議論については、ダチケンゼミのメンバーの方々との議論、いただいた意見をふまえたものである。

利用者(User)の代替語の問い直し

マリー・ギーが利用者(User)の代替語として、参加者(Participant)と住まう者(Inhabiter)を経由して、住まう参加者(Inhabiting Participant)を見出したことを見てきました。環境に対して、時間とともに参加していくという視点は非常に重要であり、これは、居場所を巡る議論でしばしば用いられる当事者は、住まう参加者(Inhabiting Participant)に近い意味だと考えています。

マリー・ギーの議論は非常に重要だと思いますが、その上で、議論から抜け落ちている領域があることに気づかされます。それが、参加ではないかたちでの環境との関わりという領域です。

「場所の占め方のさまざまな様態」としての生活

社会学者の間宮陽介(1992)は、生活のもともとの意味は「住まうこと」であり、「場所の占め方のさまざまな様態」が生活だと指摘しています。

「だが、消費と生活とはもともと互いに性格をまったく異にした概念である。消費の原義はuse up, eat or drink upすなわち物を使い尽くしたり、食べたり飲んだりすることであるのに対し、生活のもともとの意味は「住まうこと」である。生活することと住まうこととはもともと同じ意味をもっており、こられに共通するのは人間がある場所を占めるということである。生活とは場所の占め方のさまざまな様態のことにほかならない。」(間宮陽介, 1992)

マリー・ギーも住まうことに注目し、住まう者(Inhabiter)、住まう参加者(Inhabiting Participant)という言葉を提案していましたが、先に触れた通り、マリー・ギーが重視するのは参加。

「しかし、人々とパブリックスペースの関係を発展させる意味ある結びつきのためには、それが住まう者(inhabiter)の発言と行為、参加と責任を通して、時間とともに生じなければならない。」

※Marie Gee(1994)の拙訳。

それに対して、間宮陽介(1992)があげる「場所の占め方のさまざまな様態」は、満員電車に揺られる、車窓から移りかわる景色を眺める、途中で出会った知人と立ち話をする、店主とやり取りする、散歩や散策するというように、参加という概念では捉え切れないことは見落としてはなりません。

「電車やバスに乗ることは消費の観点からみれば料金を払って交通サービスを消費することであるが、これを生活の視点からみると、満員電車に揺られて通勤したり、あるいは車窓から移りかわる景色を眺めたりすることを意味する。」

「消費という活動ももとはといえば住まうこと、あるいは生活することの一環であった。家族が食堂のテーブルを囲んで食事をとるということは、美味で栄養価の高い食物を摂取することより以上のものである。しかも食事は他の行為と切り離されて独立におこなわれるものではない。食事に先立って、近くの商店にいつもの道を通って買物に出かける。時には途中で知人と出合って立ち話をすることもある。店では主人としばらくやりとりをする。食事という活動ひとつとってみても、それは他の活動と関連をもち、生活全体の中に位置づけられるものである。」

「歩くという活動は目的地をめざす活動でもあれば散歩や散策の活動でもあり、また路上での情報交換の活動でもあったのに、いまではそれは交通の一手段、しかも原始的な一手段としてしかみられなくなってしまっている。それに応じて、従来の多様な機能をもっていた街路は自動車道路と並行して走る一交通路とみなされている。」(間宮陽介, 1992)

このように「場所の占め方のさまざまな様態」としての生活は参加という概念では捉え切れない様々な行為を含む。しかし、現代では電車やバスに乗ることが「料金を払って交通サービスを消費すること」、食事が「美味で栄養価の高い食物を摂取すること」、歩くことが「交通の一手段」とみなされるように、行為が消費という単機能のものに収斂して捉えられるようになっている。間宮陽介(1992)はこのような状況を「生活と場所がしだいに分離し始めている」、「都市からしだいに場所が失われている」と捉えています。

サードプレイスの概念を提示するレイ・オルデンバーグ(2013)も同じ指摘をしており、このような場所を「非場所」(ノンプレイス)と表現しています。

「かつて場所があったところに、今わたしたちが見出すのは〈非場所〉【ルビ:ノンプレイス】だ。本物の場所では、ヒトが人間である。彼または彼女は、ユニークな個性をもった一個の人間だ。非場所では、個性など意味がなく、人はたんなる顧客や買い物客、クライアントや患者、席に座る身体、請求書の宛先、駐車する車にすぎない。非場所では、人は一個の人間であることも、そうなることもできない。個性は意味をなさないばかりか、妨げにもなるからだ。〈トビーズ・ダイナー〉〔地元の軽食堂〕は場所だった。今その跡にある〈ワンダー・ワッパー〉〔ファストフードのハンバーガー店〕は非場所である。」(レイ・オルデンバーグ, 2013)

プラクシス(Praxis)とプラチック(Pratique)

マリー・ギーの議論から抜け落ちている領域を考察するためには、行為を単機能なものに収斂させようとすることから解放されなければならない。

ここで改めて間宮陽介(1992)が「場所の占め方のさまざまな様態」の例としてあげている満員電車に揺られる、車窓から移りかわる景色を眺める、途中で出会った知人と立ち話をする、店主とやり取りする、散歩や散策するという行為を振り返ると、これらは目的が明確ではない行為として捉えることができます。つまり、目的が明確ではない行為をいかに豊かなものとして捉えることができるかが重要な視点になってくる。この点で注目すべきはプラチックという概念です。

マリー・ギーの論文(Marie Gee, 1994)ではプラクシス(Praxis)の言葉が登場しますが、政治社会学、教育社会学、ホスピタリティ環境学など超領域専門研究を行う山本哲士(1996)は、目的意識的な実践であるプラクシス(Praxis:実践)に対して、目的が意識されない実際行為で、慣習行動にもなっているプラチック(Pratique:仕為)という領域があることを指摘。山本哲士(1997)は、プラクシスとプラチックは、「歩く都市」と「歩かされる都市」という違いとしても現れるとして、次のように指摘しています。

「パリでわたしは、つねに、自己と自我の一致を求められる。それを失うと歩けない。どこへ向かってどう歩くのかを要求される。だが、プラハのなかで、わたしは自己と自我を必要としない。ただ、場所のなかを歩かされる。するとモーツアルトを演奏している小さな教会に入って時間をすごしてしまうのだ。ウィーンであるとリンク上とその外側は、目的意識をもって歩かないとだめだが、リンク内では歩かされていけばよい。ロサンゼルスなど歩いていられまい。・・・・・・ ストックホルムの旧市街と新市街の違いは、こうしたプラチックとプラクシスの違いを極めて鮮明に対照にしている。歩く都市と歩かされる都市、これをわたしは、「非場所の都市プラクシス」と「場所の都市プラチック」と名づけるのだ。そして、近代的都市化とは、場所をなくし、空間を産業経済化することと定義づけ、これからの都市化は、場所をとりもどすプロジェクトになると構想している。」(山本哲士, 1997)

「歩く都市」と「歩かされる都市」。同じことを建築家の青木淳(2004)も次のように指摘し、「「人びとが動き回れる」ということにまで遡って」ビルティング・タイプを再定義する立場を「動線体」と表現しています。

「目的なり目的地が先に決まっていてそこを目指して歩いて行くのではなく、まず動き回っているうちに気に入った場所が見つかり、それが後で振り返ってみれば、目的地だったのかなと思う。比喩的な意味でも具体的な意味でも、実のところ、普段の生活とはそういうものではないだろうか。目的を目指すよりもまず動き回ること。「つなげられるもの」よりも「つないでいるもの」。そうして、いったんは建築を「つないでいるもの」そのものに還元すること。

しかし、この転倒に一体どんな意味があるのか。

ひとつは、それが都市を形成するさまざまな要素をもう一度定義し直すきっかけを僕たちに与えてくれるということがある。学校とは何か。博物館とは何か。公園とは何か。広場とは何か。橋とは何か。それらのビルディング・タイプが先験的に確定しているはずはない。(そのわりには、僕たちはつい「かくあるべき」という固定観念にとらわれているが)。目的(目的地)は先験的には与えられてはいない。むしろ、具体的な事例を通して、それらは常に定義し直されるものだろう。そして、それがデザイン=計画の本来の役割だろうし、またもしビルディング・タイプという言葉を健全な語法に戻すならば、そういう作業の動的運動こそを指して使われるべきだろうと思う。

動線体とは、ひとつひとつのビルディング・タイプを再定義するときに、それを「人びとが動き回れる」ということにまで遡って行おうとする立場なのである。」(青木淳, 2004)

また、建築学者の鈴木毅(2004)は「『ただ居る』『団欒』などの、何をしていると明確に言いにくい行為」を含めた「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」として「居方」(いかた)という概念を提示しています。

人を利用者から解放すること。その可能性は、ここで見てきたように目的が明確には意識されないが、そこに居る、そこを動いているということから立ち現れてくる場所に注目することにあると言えるのではないかと考えています。

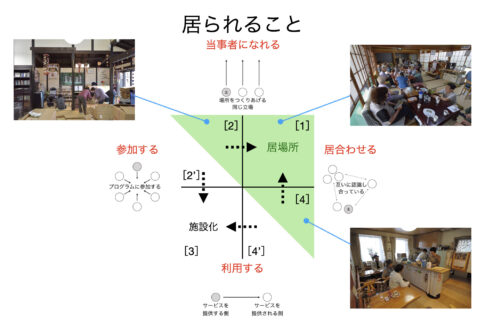

居場所

目的が明確には意識されないが、そこに居る、そこを動いているということから立ち現れてくる場所に注目すること。ここまでの議論はやや抽象的に思われたかもしれませんが、このことを目指して開かれている場所が既に存在します。それが、2000年頃から日本の各地に同時多発的に開かれるようになってきた居場所(まちの居場所)です。

例えば、新潟県新潟市で地域包括ケア推進モデルハウスとして開かれた「実家の茶の間・紫竹」では、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」(河田珪子 , 2016)の実現が目指されて開かれた場所。そのために、「実家の茶の間・紫竹」では次のような配慮がなされています。

「笑い声とか話し声とか、〔部屋の〕外に漏れ漏れですね。楽しげですね。戸を開けた時、「何、あの人何しに来たの?」「誰、あの人?」という怪訝な目がぱっと向いたら、それだけで入れなくなったりする。だから、来てくださった方にどこに座ってもらうかまで考えてる。初めて来た人は、できるだけ外周りに座ってもらう。そうすると、あんなことも、こんなこともしてる姿が見えてきますね。すると色んな人がいていいんだっていうメッセージが、もうそこへ飛んでいってるわけですね。そこから始まっていくんです」

また、東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」では、次のような場所を目指して開かれています。

「お互いにそれぞれが自分のところに座ってて、誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、「何か困った時〔こと〕があったよね」って言った時には傍にいてくれるっていう、そういう空間って必要だなと思ってね」

このように、目的が明確ではない行為が大切にされている居場所がある。

最初に述べたように、今回の新型コロナウイルス感染症は、第二の職場から、第三の場所であるサードプレイスから、第一の家に様々な機能が回帰する動きを生み出し、第一・第二・第三の場所の境界の揺らぎ生んでいると捉えることができます。この時、人が利用者の概念から解放されていくことは、既に居場所で行われてきたようなプラチック、つまり、目的が明確には意識されないが、そこに居る、そこを動いているという観点から、場所が再構築されていくことによって可能になるのではないかと考えています。

■参考文献

- 青木淳(2004)『原っぱと遊園地』王国社

- レイ・オルデンバーグ(忠平美幸訳)(2013)『サードプレイス:コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず書房

- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂

- Marie Gee(1994): Questioning the Concept of the ‘User’, Journal of Environmental Psychology, Vol.14, pp113-124

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- エイドリアン・フォーティー(坂牛卓 辺見浩久訳)(2005)『言葉と建築:語彙体系としてのモダニズム』鹿島出版会

- 間宮陽介(1992)「都市と社会的共通資本」・宇沢弘文 高木郁郎編『市場・公共・人間』第一書林

- 山本哲士(1996)『学校の幻想 教育の幻想』ちくま学芸文庫

- 山本哲士(1997)『場所環境の意志』新曜社

- アンリ・ルフェーブル(斎藤日出治訳)(2000)『空間の生産』青木書店

(更新:2020年7月2日)