トランザクショナリズム

建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野では、人間と環境の関係をどう捉えるかが重要なテーマとされてきました。

なぜこれが重要なテーマになるかと言えば、人間と環境の関係をどう捉えるかによって、生み出される建物や都市空間の質は大きく変わるからです[1]。個人的な関心としては居場所の施設化、つまり、施設ではない場所として開かれた居場所が、施設のモデルになったり、施設に取り込まれたりする動きに対して、居場所と施設の違いをおさえるためには人間と環境の関係をどう捉えるかが重要だと考えています。

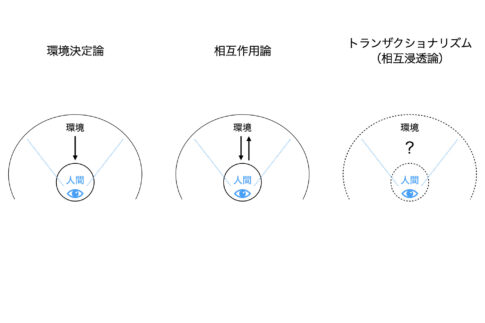

人間・環境関係を理解する立場としては、環境決定論、相互作用論(Intaractionalism)、トランザクショナリズム(相互浸透論/Transactionalism)の3つがあるとされています[2]。

- 環境決定論:環境が直接的に人間の行動に影響すると見る立場。しかし、「人間の能動的な創造性を尊び自由を希求する価値意識から、決定論一般に対する嫌悪は根強い」。

- 相互作用論:「環境と人間とをそれぞれ独立のものとして両者間の相互作用を扱う」立場で、「環境が直接的に行動に影響するのではなく、人が認めた環境の性質、即ちその人が如何様に環境を認めるかに依存すると見る」。ここでは人間と環境とが二元論的に捉えられる。

- トランザクショナリズム:「環境と人間とのトランザクションを重視し、一つの行動の中の働きとみる立場」で、「人間と環境はそれぞれ独立の二つのものではなく、分離不可能な、互いの定義も意味も依存し合ったものであり、一元論的に捉えられる」。

舟橋國男(2004)は、トランザクショナリズムの視点を導入することで建築計画学に与える影響を次のように指摘しています。

「まず、人間の、環境と一体となったトランザクションを強調することから、環境に対する利用者の能動的な働きかけ(いわゆる物理的・機能的なものに限らず、意味づけや再解釈なども含め)の側面が重視される。さらに言えば、人間が環境に埋め込まれているということは、言い換えれば、人間が今ここに斯くの如く在るのはそのように在らしめている環境を意味するから、人間が環境に働きかけてこれを変えようとするのは自らに働きかけて自らを変えようとすることに他ならない。ここで変えられた何かは再び新たな働きかけを生み出すという弁証法的な関連を示すであろう。そもそもこの働きかけを生み出すものは何かという、カンターが指摘する論点には答え得ないが、おそらくは時々刻々の状況を乗り越えようとする、自尊や自己実現への人間の無限の願いなのかも知れない。

次に、このような働きかけは、不断の創発的な変化を意味することから、人間・環境関係事象について、時間的な要因・変化過程の側面として主題化されよう。それは単に先験的な枠組みとしての時間ではなく、いわば生きられた時間において対象とされねばなるまい。また、いわゆる需要の発生から消滅に至る計画プロセス範囲の観点からは、環境の生成から不断の更新の全プロセスを対象とすることになろう。

さらに、・・・・・・、新奇なことではないが、対象とする事象はいずれも個別性・固有性を持ち、これらに通底する普遍的な法則性の定立と予測・制御といった側面を否定はしないものの、むしろ個々の事象の記述・理解が強調され、そのための研究手法は事象に応じて結果的に折衷的なものになろう。また、研究者・観察者は現象に関する特定の位置における特定の個人と見なされ、従って、現象への関与が不可避であるとともに研究者の被拘束性が指摘される。」(舟橋國男, 2004)

トランザクショナリズムはこのように説明されますが、環境が直接的に人間の行動に影響するとみる環境決定論、人間と環境との相互作用により(人間と環境との関数として)行動が生まれるという相互作用論に対して、トランザクショナリズムは理解しにくいものとなっています。

舟橋國男(2010)は建築計画学・都市計画分野で「トランザクション」もしくは「相互浸透(論)」の観点を謳う論文の内容を分析しています。分析の結果、これらの論文は「人間と物理的環境との関係性を論じたもの」と「人間間の関係性を論じたもの」の2つにグループに分けられるが、「いずれの論文にも随所に見られる「相互関係」「相互連関」「相互交流」等の記述は、「人間」と「環境」という二元論的把握を含意している虞があり、それぞれがそれぞれを前提として分離不可能な統一体であるという「トランザクション」の本質的観念とはどのように関わるのか、必ずしも明確ではない場合が多い」と指摘しています。

トランザクショナリズムが理解しにくいことの背景として、図のように環境決定論は環境から人間への矢印、相互作用論は環境から人間へ、同時に、人間から環境への矢印を図としてイメージできるのに対して、トランザクショナリズムは図としてイメージしにくいこともあると考えています。

以下は、これまで十分に理解されてこなかったトランザクショナリズムを、理解するための1つの試みです。

間

トランザクショナリズムは、人間・環境関係を捉えようとする立場の1つですが、まず考えたいのは環境とはそもそもどのような概念なのかということ。『新キーワード辞典』の「Environment/Ecology【環境/生態学】」の項目をみると、次のような説明がなされています。

「Environという言葉ははじめ1300年代に(人間的)主体をとりかこむものを記述するさまざまな意味をともなって使われたが、それは物理的に、または自然的に「まわりに」、「近隣に」あるもの、「周囲の状況」を意味していた。それはまた、周囲に円を描くこと、包むこと、衣服をまとわせること、囲うことなどを意味した。」(ジェニファー・ダリル・スラック, 2011)

Environは「(人間的)主体をとりかこむものを記述するさまざまな意味をともなって使われ」たという指摘からは、まず(人間的)主体が存在し、それを「とりかこむもの」として環境があることが含意されるため、つまり、(人間的)主体と環境とがとりかこまれるもの/とりかこむものというように二元論的に捉えられている。

つまり、環境という概念を用いること自体が既に、人間と環境とを一元論的に捉えようとするトランザクショナリズムと相容れないことになります[3]。

それではトランザクショナリズムはどう捉えればよいか?

これを考えるにあたって、木村敏(1972)の次の指摘が目にとまりました。木村敏は日本語の「一人称および二人称代名詞の用法」に触れて次のように興味深い指摘をしています。

「・・・・・・、日本語において、話の相手はけっしてまずもって「自己ならざるもの」としての二人称代名詞を冠されることがない。自己が自己として立てられる必要のないところで、自己ならざるものが自己ならざるものとして立てられる必要はまったく生じてこない。・・・・・・。「君」は「ぼく」に対し、「あなた」は「私」に対し、「お前」は「おれ」に対して(この対応も、必ずしも一義的に定まったものではないが)、いわば共通の「間」から同時に析出してきたふたごの兄弟のようなもの、あるいは互いに他の分身のようなものである。自己がまずアイとして自己中心的に設定され、その後に非自己がユーと呼ばれるのではない、自己は相手あっての自己であり、いわば相手の影である。

このような一人称および二人称代名詞の用法には、きわめて日本的な自己および相手のとらえ方が反映している。それを一言で言うならば、個別的な自我および他我、あるいは私と汝に対する両者の間柄の優位といってよい。自己と相手、私と汝がまず確固たる主体として存立していて、その後に両者の間に「人間関係」や「出会い」や「交通」が開かれるのではない。人と人の間、自と他の間ということがまずあって、具体的には自己と相手との間で話題となる事柄がまず最初にあって、自己および相手の人格性は、ことさらに表面に出ないか、かりに出たとしても、つねにこの間から、この事柄自体から析出してきたものとして、したがってつねに相手との間柄を映したものとして、規定されてくる。」(木村敏, 1972)

木村敏(1988)は自他の関係を、「生命的自発性の水圧が一杯にかかった水源から、個別的に分離した(「身」と呼ばれる)身体的存在の出口を通って迸り出る噴水」にたとえ、次のようにも指摘しています。

「生命的自発性の水圧が一杯にかかった水源から、個別的に分離した(「身」と呼ばれる)身体的存在の出口を通って迸り出る噴水のようなものを思い浮かべてみよう。一つひとつの噴出口の特徴にしたがってそれぞれに異なった弧を描く水の曲線が、個々の自己だということになるだろう。シニフィアンの差異体系の中で限定を被った「自己」というのは、いわばこれを写真に撮ったものとでも言えようか。水源で水が噴出口から出るまでの動きを見れば「おのずから」ということになり、噴出口を通ってからの水の動きは「みずから」ということになるだろう。あるいはまた、噴出口を越してから後のところで生命的行為としての個々のノエシス的作用がいとなまれるとするならば、それに全体的な方向を与えるメタノエシス的原理というのは噴出口にかかる水圧に譬えられるかもしれない。

またこれを自他の関係という観点から見るならば、自己とか他者とかのノエシス的あるいはノエマ的なイメージが成立するのは水の出口より先のことで、それまでの水源の部分では自己と他者はまだ分離していない。ノエシス的な自己が成立してしまったところでは、自己と他者はあくまで別の曲線という形をとり、分裂病にでもならなければ入り混じることがない。しかし、自己成立以前のメタノエシス的な水源には自己もなければ他者もない。なにもかもが渾然一体となった「おのずから」の動きが見られるだけである。私が人と人との「あいだ」、自己と他者との間主体的な「あいだ」という概念で考えているのは、まさにこの「おのずから」の動きのこと、そこから自己が自己として、他者が他者として出てくるような源泉の場所のことである。これを「あいだ」という言葉にして言ってしまえば、水がすでに噴出口を出て、自他の分離が完成してしまった状態から見ていることにはなるけれども、その実態はあくまで出口以前、自他分離以前にある。」(木村敏, 1988)

これらの指摘は、トランザクショナリズムを理解するうえで新たな視点を提供してくれるように思います。つまり、人間や環境がまず存在し、両者の間に関係が開かれるのではなく、間がまずあって、人間や環境はこの間(あいだ)から析出されてくること。間という表現は、人間と環境とが分離された状態から遡ってみたものだが、その実態はあくまでも分離以前にあること。

トランザクショナリズムとは、人間と環境の関係ではなく、(人間と環境を析出させることになる)間として捉えることが可能かもしれません。

木村敏の指摘に通じることを、山本哲士(2011)は「ま」について次のように指摘しています。

「・・・・・・、「ま」には、時間と空間の区別がない、時空が非分離であること、そしてポジティブには、物事が非分離に合わされること、ネガティブには、ボンヤリ/だらしない、というような分離がなされない状態をいい、それは「絶えず」「いつも」という継続的な非分離をさしている。

つまり、「ま」とは、実体間や主体間の分離した距離でも関係でもない、ある分離が表出する以前の非分離、時空の間隔をうみだす前の状態をいっている、そしていうまでもなく、ある場所の状態をいっている。」(山本哲士, 2011)

「ま」とは、「ある分離が表出する以前の非分離、時空の間隔をうみだす前の状態」であり、「ある場所の状態をいっている」。トランザクショナリズムを人間と環境の関係ではなく、間として捉えることは、「ある場所の状態」を捉えることに開かれていきます。

述語制

木村敏(1972)は、上で引用したすぐ前の部分で次のように指摘しています。

「「なにしてんの」「音楽を聞いてるんだよ」――これを西洋式に言うと、「あなたは何をしているのですか」「私は音楽を聞いているのです」ということになるだろう――においては、「あなた」も「私」も、完全に背景に退いていて、「なにしてる」――「音楽を聞いている」という、事実そのものが、いわば主体なしに前景に出てきている。「いらっしゃいますか」「ええ、参りましょう」でも、「行く」という具体的事実のみが前景に出ていて、誰が行くのかということは、むしろどうでもよいことになっている。

このようにして、日本的な考え方においては、事実そのもの、事態そのものの主体が話者どうしの間でいわば相互了解のうちに前提されていて、それが誰であるかということは問題になってこない。自分と相手との間で現実に問題になるのは、そのつど当面の話題となってくるところの、なんらかの事態である。日常の自然な会話においては、それ以上にそこからその事態の主体が、それ自体として析出して来るまでには至らない。主体の分離抽出をまつことなく、事態が事態として明らかになれば、それで会話の目的が達成される。自己は完全に事態の中に没入していて、特別な必要のある場合に、ことさらにそこから抽出されてくるものにすぎない。」(木村敏, 1972)

日本語においては、事態が事態として明らかであれば、主体が分離抽出されることはない。この指摘は、次の金谷武洋(2019)、山本哲士(2019)の指摘に関わってきます。

日本語においては主題(topic)が重要だが、主題の役割は「対話の場所」を設定するということ。本来は主題だった「今日は」「今晩は」が挨拶として使われ続けており、これらは典型的な「述語表出」である。

「日本語において主題がこれほど重要なのは何故かを考えてみよう。・・・・・・、それはまさに目の前の「同じ対話の場所」に「聞き手」がいるからなのだ。「いいですかぁ」と言いながら話者が掲げて降る旗が「主題」なのだから、そこに相手がいなければ意味がなくなる。結局「これから大切なことを言いますから、よく聞いてください」と話し手が聞き手を「共視」に誘うためのツールが「主題」なのである。そうすることによって同じ「対話の場」に「非分離」にいる両者のコミュニケーションがスムーズになる。日本語の、本来は主題だった「今日は」「今晩は」がいまでは挨拶に変わって使われ続けているのも、それが目の前の聞き手に向かって言われたものであることを物語っている。」(金谷武洋, 2019)

「日本語は、基本的に場所において、共感しあっていることを挨拶としている。

英語は、場所ではなく、対人関係として動詞的行為をなすことになっている。そこでは、神が疎外設定されている。

場所規準を外して考えたとき、それはもう主語制概念に覆われているのを意味する。日本語の、「おはよう/さよなら/ありがとう/すみません」などは述語表出の典型である。主体表現ではない、ある場所において他者との述語的な関係状態を心的なものを含んで表現している。」(山本哲士, 2019)

自己と他者は「同じ「対話の場」に「非分離」にいる両者」であり、「述語的な関係状態」にある。これが、山本哲士、金谷武洋のいう述語制であり、それは場所に規定される。このことは、日本語で重要な主題を意味するトピック(topic)の語源は、場所という意味のギリシア語のトポス(topos)であることにも関わってきます。

「西欧的な主語言語様式・主語制は、分離主語を規準にした論理をとる。それは、言語空間を場所規定から切り離し、分離し、主語中心の主体化された「主述一致」を制限的に表現する。X=Yではあるのだが、述語Yは、主語Xに帰属するのだ。だが、述語言語様式・述語制は、非分離述語を規準にし、場所の規定性に言語空間をおいたままにし、場所の文脈において行為者や条件がいかなるものかの包摂的判断をなしうるが、その場所は多分に言表化されないシニフィアンの位置のままである。」(山本哲士, 2019)

現代英語を含めた西欧的な言語は主語制で、文章を作るために主語を必要とする。それに対して、日本語は場所に規制される述語制で、そもそも主語は存在しない[4]。ただし、金谷武洋(2019)は、かつての英語は必ずしも主語を必要としなかったこと、また、パルムターが主語を不可欠とする言語は地球上には8つしかなく、そのうち1つが消滅しかかっていることに触れて、現代英語は決して普遍的な言語ではないことを指摘しています。

中動態

柳父章(1982)は、「日本語の「ある」や「いる」は、名詞表現に適していない」と指摘しています。

「すでに述べたように「ある」は名詞化しにくいが、「いる」もそうである。連用形は「い」だが、こういう名詞の用法はない。「長居」のように複合語をつくって、具体的な意味をもつときぐらいである。

要するに、日本語の「ある」や「いる」は、名詞表現に適していないのである。そしてこのことは、他方に「存在する」のような、すこぶる名詞的なことばの体系を持っていることと補いあっている。一つの言語の構造として、たがいに区別しつつ、補いあっている、というわけである。

こうして考えると、私たちが西欧哲学の翻訳を、「存在」のような漢字二字の表現を中心に行なってきたのには、まことにもっともなわけがあった、と言わなければならない。

この翻訳用日本語は、確かに便利であった。が、それを十分認めた上で、この利点の反面を見逃してはならない、と私は考えるのである。つまり、翻訳に適した漢字中心の表現は、他方、学問・思想などの分野で、翻訳に適さないやまとことば伝来の日常語表現を置き去りにし、切り捨ててきた、ということである。そのために、たとえば日本の哲学は、私たちの日常に生きている意味を置き去りにし、切り捨ててきた。日常ふつうに生きている意味から、哲学などの学問を組み立ててこなかった、ということである。」(柳父章, 1982)

「たとえば「有は何か」と問いかけ、「有は何々である」と考えていくとき、この「有」は当然名詞である。だからこそ、beingやSeinの哲学用翻訳語になりうるのである。ところが、「ある」については、このような問いかけ方、考え方は、本質的にふさわしくない。「ある」は名詞にはなりえない動詞だからである。従って、もし日本語の「ある」を考えるなら、文の主語の位置において考えるのではなく、何か別の方法をとらなければならないであろう。」(柳父章, 1982)

山本哲士(2011)は、柳父章の議論に触れて、「「ある」とは、まず「述語的」であるということ、それはさらに「場所である」ということ」と指摘しています。

「わたしたちは、「ある」を述語存在ならざる述語表現として哲学生成していかねばならない、それは動詞でもない。

「ある」とは、まず「述語的」であるということ、それはさらに「場所である」ということ、しかも「場所存在」の論理が、それとはまったく別様に要されるということである。というのも、場所の重要性を論じたとき、ほとんどは、場所を名詞化し主語化して、場所の有としての実在を論じていく傾向に入るからである。それは、場所を空間化して見ているだけなのだ。」(山本哲士, 2011)

木村敏(2014)も、日本の哲学が「「あるということ」Sein」を「「存在」という名詞形で訳しているのは、この上なく不適切である」と指摘。そして、ハイデガーが、「「ある」ということをわれわれに「与え」る「エス」」について「なにか神のようなもの」を考えていたことに触れて、「エス」は「「自然の勢い」のようなものと考えて差し支えないだろう」とし、次のように指摘しています。

「このような自然の勢い、自然の摂理の前で、われわれ個人個人の一人称的な「私」は真の意味で「生きている」とは言えなくなり、非人称の「エス」によって「生きられている」もの、「エス」が「生きている場所」にすぎなくなる。真に生きている〈生〉、それはこの「エス」を措いてほかにはないだろう。」(木村敏, 2014)

そして、「自らの身を生きていると同時に、エスによって、〈生〉によって生きられてもいるこの「私」」とは長井真理のいう「中動態的自己にほかならないのではないだろうか」(木村敏, 2014)と指摘しています。

ここで言及されている中動態(中動相)は「「形は受動、意味は能動」という「どっちつかず」の言語表現」で、金谷武洋はこれを「印欧語における無主語文」(金谷武洋, 2019)だと指摘しています。

木村敏(2014)は、現在の印欧語の非人称文は中動態(中動相)の名残りであることに触れて、「これらの非人称文では、行為主体あるいは表象者としての「私」は完全に主語の地位から滑り落ち、事態の生起する場所(過程の座)を示す「補語」(me, mir)として姿をとどめているにすぎない」と指摘している。

山本哲士(2014)によれば、中動態(中動相)は「「述語的な表出」の典型」ということになります。

場所

先に、人間・環境関係を捉える立場として、環境決定論、相互作用論、トランザクショナリズムの3つがあることを紹介しましたが、主語制と述語制という指摘を受ければ、環境決定論、相互作用論は主語制の立場に、トランザクショナリズムは述語制の立場に立つものと言えます[5]。

トランザクショナリズムにおいて、「人間と環境はそれぞれ独立の二つのものではなく、分離不可能な、互いの定義も意味も依存し合ったものであり、一元論的に捉えられる」(舟橋國男, 2004)。このように説明されるトランザクショナリズムを理解するうえでは、人間と環境との関係ではなく、人間と環境との分離が表出される以前の間としての場所に注目する必要がある[6]。

場所は空間と対比的に捉えらる場合がありますが、トランザクショナリズムを理解するうえでは、場所を再考する作業と不可分。例えば、「ある分離が表出する以前の非分離、時空の間隔をうみだす前の状態」(山本哲士, 2011)、「なにもかもが渾然一体となった「おのずから」の動き」(木村敏, 1988)、「事態の生起する場所(過程の座)」(木村敏, 2014)のような表現をみてきましたが、エドワード・ケーシー(2008)も次のように、場所を「出来事的であり、進行中の何かであり、事物に閉じ込めることのできない何かである」、「それは単に位置を占めることに閉じ込めることのできない何かである」と指摘しています。

「しかし、場所がもつ重要性を再び肯定するのに、われわれは、場所は「あらゆる事物に先だつ」としたアリストテレス流のやり方で、場所に特権的な地位を措定するには及ばない。新しい基礎づけ主義――〈場所〉を、以前は〈神〉や〈思惟〉や〈存在〉に割り当てられていた難攻不落の最高位に据えることによる――は問題ではないのである。また、こうした勝ち負けを連想させる言葉で考えるのは魅力的かもしれないが、〈空間〉と〈時間〉に対する〈場所〉の勝利が問われているのでさえない。そうではなくて、重要なのは、場所のもつ意義が再び主張されたとき、古代の世界でそれが享受していたのとはまったく異なる基礎に基づいていたという点に気づくことなのである。・・・・・・

では、このことは暗に多元的基礎づけ主義をほのめかしているのだろうか。そうではない。一方で、新たに出現した場所は、場所設定がもつリゾーム的な構造や、場所が人間的ないし非人間的な背景に姿を現すたくさんのやり方を認識するように要求する。重要なのは、単なる場所の多様性ではなく、その根本的な異質性なのである。他方、場所は存在者的――およそ基礎というものがそうでなければならないように――ではなく、出来事的であり、進行中の何かであり、事物に閉じ込めることのできない何かである。いや、それは単に位置を占めることに閉じ込めることのできない何かである、と言った方がよい。場所はあらゆる場所にあり、単にここやそこにではなく、あらゆるところにある。場所の優位性は、場所があまねく局所化されているという点に、つまり、よりいっそう広大な包み込むものに絶えず含まれているという点にある。そしてこれは、場所にはただ一つの起源もただ一つの目的もないということ、つまり、この問題にははっきりしたはじまりもなければ、はっきりした終わりもないということにほかならない。場所の優位性とは、唯一無二の場所の優位性ではないし、ましてこの場所やある場所の優位性でもなく(そしてまた、何かきわめて特別な場所の優位性でさえなく)――というのは、これらの言い回しはどれも、単なる-現前-としての-場所を含意しているからである――、多くの複雑なやり方で、しかも多くの複雑な結果に向けて事物に場所を付与することのできるような、そうした一つの出来事であるということがもつ優位性である。重要なのは、異なる仕方で場所のうちにあること、別の仕方でその出来事性を経験することなのである。」(エドワード・ケーシー, 2008)

トランザクショナリズムを理解するために

人間・環境関係を捉えるトランザクショナリズムは、これまで十分に理解されてこなかった。そこで、ここではトランザクショナリズムを理解するうえで参考になるいくつかの議論をみてきました。暫定的なものですが、現時点ではトランザクショナリズムを理解するうえでは以下がポイントになると考えています。

- トランザクショナリズムは、人間と環境の関係ではなく、「間」である。

- 「間」とは場所の状態である。

- 「間」としての場所を捉えるうえでは、「ある」、「いる」を名詞化して主語として扱うのではなく、「ある」、「いる」という述語が重要である。

- それは、中動態(中動相)に典型的に現れている。

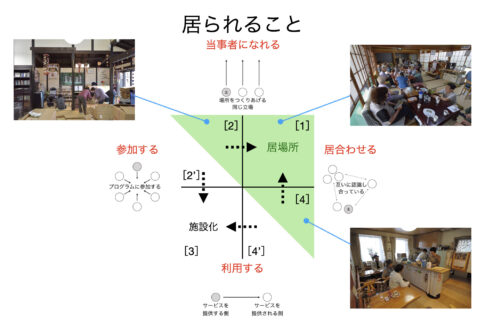

初めに居場所と施設について言及しましたが、以上のポイントをふまえれば、居場所を「居られる」場所であり、人々が「居合わせる」場所としてより深めて捉えることが[7]、居場所と施設の違い、居場所の制度化を捉えるために必要な作業だと考えています。

■注

- [1] 例えば、鈴木毅(2004)は次のように指摘している。「人間をどの様な存在と捉えてモデル化するかによって、生み出される環境の質は大きく変わる。人間をつまらないモデルで捉えると、建物や都市空間はつまらないものになる。」

- [2] 以下の環境決定論、相互作用論、トランザクショナリズムの説明は舟橋國男(2004)を参考にしている。

- [3] トランザクショナリズムの日本語訳として相互浸透論が用いられている。しかし、「相互」浸透論という日本語訳は誤解を招く恐れがあると考えている。この点については、舟橋國男(2010)も「「相互関係」「相互連関」「相互交流」等の記述は、「人間」と「環境」という二元論的把握を含意している虞があ」ると指摘している。

- [4] 金谷武洋(2019)は、日本語に主語があるとする「学校文法や日本語文法は英文法のコピーであって、述語制言語である日本語の真の姿と記述したものではない」とも指摘している。金谷武洋の議論はこちらも参照。

- [5] 厳密には、トランザクショナリズムは、主語制の言語様式という制限の中で述語制を捉えようとする試みと言える。

- [6] 主語制の英語で間を表現するのは困難かもしれないが、その中で、ルーム(room)が最も間に近いのではないかと考えている。なお、建築家のルイス・カーン(2008)はルームについて次のように指摘している。「ルームは建築の元初である。それは心の場所です。自らの広がりと構造と光をもつルームのなかで、人はそのルームの性格と精神的な霊気に応答し、そして人間が企て、つくるものはみなひとつの生命になることを認識します」。また、ルイス・カーン(2008)はフォームについて次のようにも述べている。「リアライゼイションの過程を理解することから〈フォーム〉が生じます。フォームはシェイプではありません。シェイプはデザインの事柄であって、一方、フォームは不可分な構成要素のリアライゼイションです。デザインは、リアライゼイション――つまりフォーム――がわれわれに告げるものを存在することへとよび入れます。これはつぎのようにもいえるでしょう。フォームとはあるものの本性として見なされ、またデザインとはフォームを存在することへもたらすときに、光を活動させることによって、自然の法則を用いるまさにそのときの努力であると」。難解な表現だが、ここでみてきた「間」を述べたものと捉えれば、理解しやすいように思う。

- [7] 西川祐子(2001)は「居る」と「居合わせる」について次のように指摘している。「「居場所」に「私の」という所有形容詞が冠せられていなくとも、「居場所」は個人の空間を指すであろう。なぜなら「居る」という動詞がとる主語は単数であることが多く、主語が複数の場合は、動詞はむしろ「居合わせる」となる。「居合わせる」には、「ちょうどそこに居る」「たまたまそこに居る」「行き交う」など、偶然の鉢合わせという含意が強い。」(西川祐子, 2001)

■参考文献

- 金谷武洋(2019)『述語制言語の日本語と日本文化』文化科学高等研究院出版局

- ルイス・カーン(前田忠直訳)(2008)『ルイス・カーン建築論集』(改装版)鹿島出版会

- 木村敏(1972)『人と人との間:精神病理学的日本論』弘文堂

- 木村敏(1988)『あいだ』弘文堂

- 木村敏(2014)『あいだと生命:臨床哲学論文集』創元社

- エドワード・ケーシー(江川隆男・堂囿俊彦・大崎晴美・宮川弘美・井原健一郎訳)(2008)『場所の運命:哲学における隠された歴史』新曜社

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- ジェニファー・ダリル・スラック(2011)「Environment/Ecology【環境/生態学】」・トニー・ベネット ローレンス・グロスバーグ メギャン・モリス編(河野真太郎 秦邦生 大貫隆史訳『新キーワード辞典』ミネルヴァ書房

- 西川祐子(2001)「「私」の居場所/居方」・『思想』2001年6月号

- 舟橋國男(2004)「トランザクショナリズムと建築計画学」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 舟橋國男(2010)「建築学における「トランザクショナリズム」を巡る一考察」・『MERA Journal』第26号

- 柳父章(1982)『翻訳語成立事情』岩波新書

- 山本哲士(2004)「ホスピタリティ・ビジネスの哲学と資本経済」・『LIBRARY iichiko(特集:ホスピタリティ・ビジネス)』No.84 新曜社

- 山本哲士(2011)『哲学する日本:非分離/述語制/場所/非自己』文化科学高等研究院出版局

- 山本哲士(2019)『述語制の日本語論と日本思想:主語制「国語」への言語革命序説』文化科学高等研究院出版局