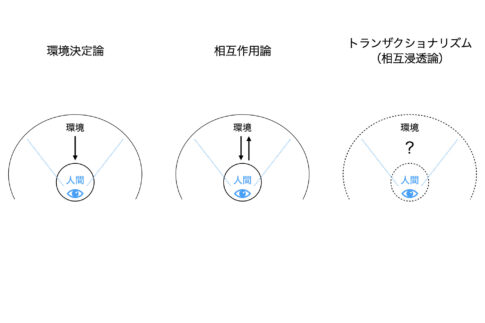

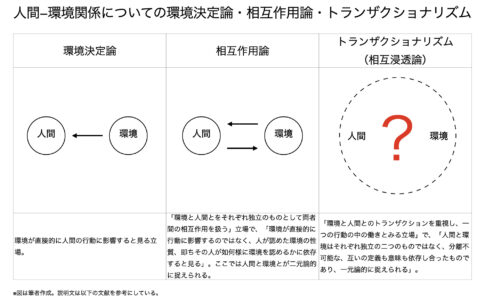

建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野では、人間と環境の関係をどう捉えるかが重要なテーマとされてきました。人間・環境関係を理解する立場としては、環境決定論、相互作用論(Intaractionalism)、トランザクショナリズム(相互浸透論/Transactionalism)の3つがあるとされています。建築学者の舟橋國男(2004)の議論を参考にすると、それぞれを次のように整理することができます。

- 環境決定論:環境が直接的に人間の行動に影響すると見る立場。しかし、「人間の能動的な創造性を尊び自由を希求する価値意識から、決定論一般に対する嫌悪は根強い」。

- 相互作用論:「環境と人間とをそれぞれ独立のものとして両者間の相互作用を扱う」立場で、「環境が直接的に行動に影響するのではなく、人が認めた環境の性質、即ちその人が如何様に環境を認めるかに依存すると見る」。ここでは人間と環境とが二元論的に捉えられる。

- トランザクショナリズム:「環境と人間とのトランザクションを重視し、一つの行動の中の働きとみる立場」で、「人間と環境はそれぞれ独立の二つのものではなく、分離不可能な、互いの定義も意味も依存し合ったものであり、一元論的に捉えられる」。

環境決定論、相互作用論、トランザクショナリズムはこのように整理できますが、環境が直接的に人間の行動に影響するとみる環境決定論、人間と環境との相互作用により(人間と環境との関数として)行動が生まれるという相互作用論に対して、トランザクショナリズムは理解しにくいものとなっています。

トランザクショナリズムの訳語として、相互浸透論という表現が用いられることもありますが、「相互」という表現は人間と環境を「独立の二つのもの」でなく「一元論的」に捉えるトランザクショナリズムの立場を十分に表現していないと感じます。

ただし、これは訳語の問題ではなく、人間・環境関係という考え方の根幹に関わることだと考えています。つまり、人間・環境関係という考え方自体が、人間と環境をまず「独立の二つのもの」と捉えるというところから始まっている。これは、主語を立てないと文を成立させることができない主語制の西欧的な言語で考察することの制約かもしれません。これに対して、述語制の日本語では、主語制の言語では人間・環境関係としか表現し得ないものを、全く違う観点から考察できる可能性がある。

トランザクショナリズムを「間」として捉えること(こちらを参照)、及び、この記事はそのためのメモです。

動的平衡

人間の身体は環境から切り離されたものとして存在しており、その身体を環境が取り囲んでいる。これは当然のことのように思いますが、これを前提として人間・環境関係を考察しようとすると、この時点で既に人間と環境を「それぞれ独立の二つのもの」と捉えてしまっていることになります。トランザクショナリズムが理解しにくいのは、ここに起因すると感じます。トランザクショナリズムの立場で人間・環境関係を捉えるためには、この前提を疑い、全く違う捉え方をする必要がある。

ここで参考になるのが、生物学者の福岡伸一(2009)による動的平衡という概念です。福岡伸一は、生化学者のルドルフ・シェーンハイマーの議論を受けて、次のように指摘しています。

「生体を構成している分子は、すべて高速で分解され、食物として摂取した分子と置き換えられている。身体のあらゆる組織や細胞の中身はこうして常に作り変えられ、更新され続けているのである。

だから、私たちの身体は分子的な実体としては、数ヶ月前の自分とはまったく別物になっている。分子は環境からやってきて、一時、淀みとしての私たちを作り出し、次の瞬間にはまた環境へと解き放たれていく。

つまり、環境は常に私たちの身体の中を通り抜けている。いや「通り抜ける」という表現も正確ではない。なぜなら、そこには分子が「通り過ぎる」べき容れ物があったわけではなく、ここで容れ物と呼んでいる私たちの身体自体も「通り過ぎつつある」分子が、一時的に形作っているにすぎないからである。

つまり、そこにあるのは、流れそのものでしかない。その流れの中で、私たちの身体は変わりつつ、かろうじて一定の状態を保っている。その流れ自体が「生きている」ということなのである。シェーンハイマーは、この生命の特異的なありように「動的な平衡」という素敵な名前をつけた。

ここで私たちは改めて「生命とは何か?」という問いに答えることができる。「生命とは動的な平衡状態にあるシステムである」という回答である。

そして、ここにはもう一つの重要な啓示がある。それは可変的でサスティナブルを特徴とする生命というシステムは、その物質的構造基盤、つまり構成分子そのものに依存しているのではなく、その流れがもたらす「効果」であるということだ。生命現象とは構造ではなく「効果」なのである。」(福岡伸一, 2009)

生命とは流れがもたらす「効果」であり、「環境は常に私たちの身体の中を通り抜けている」という表現すら正確ではない。福岡伸一の議論を受ければ、身体は環境から切り離されたものとして存在しているとは言えないことになります。

福岡伸一は、哲学者の池田善昭と、西田幾多郎の哲学をめぐる対談を行なっており(池田善昭・福岡伸一, 2020)、2人の対談はトランザクショナリズムを考える上で大きなヒントを与えてくれるように思います。以下では、2人の対談から、トランザクショナリズムを考えるためのヒントになるいくつかの視点をご紹介します。

逆限定

池田善昭は、環境と樹木、環境と生命の関係に触れて、西田幾多郎の「逆限定」という用語を紹介しています。

「池田 「逆限定」というのは、普通の考えでは、環境が樹木を限定するはずなのに、樹木のほうが逆に環境を空間の中に限定してもいるわけです。そのことが「包まれつつ包む」、すなわち西田の「逆限定」と言われます。」

「池田 「主体的に」というより、環境と生命とが互いに「逆限定」的に働き合う、つまり互いに逆に限定し(され)合っている、ということですね。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

「逆限定」による環境と生命の関係の捉え方は、「人間と環境はそれぞれ独立の二つのものではなく、分離不可能な、互いの定義も意味も依存し合ったものであり、一元論的に捉えられる」(舟橋國男, 2004)というトランザクショナリズムの立場に立った人間と環境の捉え方に非常に近いものであることがわかります。

対談では「逆限定」が、「絶対矛盾的自己同一」、「あいだ」、「場所」という西田幾多郎の用語に言い換えられています。

「池田 ・・・・・・

環境が樹木を「包みつつ」樹木に「包まれ」、樹木は、場に「包まれつつ」場を「包む」という逆限定的な関係がここには(見えないながらも)現れているのですが、「逆限定」あるいは「絶対矛盾的自己同一」とはつまり、環境と樹木の「あいだ」のことであって、そこにおいて環境と樹木とは相互に否定し合っています。」「池田 そういう意味で、「あいだ」を思考するという思考の仕方は、従来の西洋科学にも西洋哲学にもなかったんです。それが西田によって、初めてまさに自覚的になされたわけです。「逆限定」とか「絶対矛盾的自己同一」とか、そういう言葉になって表された。」

「池田 「場所」というのは、面白いことに、「あいだ」を意味する概念なんです。福岡さんが細胞膜を「あいだ」と呼んだでしょう? 膜というのは、細胞の外側と内側の「あいだ」なんですよね。

福岡 そうですね。別に実在する線や輪郭ではないんですよね。

池田 内側でもなく、外側でもない、その「あいだ」。これを西田は「絶対矛盾」と言ったわけですよね。

西田の場合は、なんの「あいだ」かというと、存在と無の「あいだ」なんです。

福岡 なるほど。

池田 従来の哲学では、「存在」と「無」しか考えてこなかった。存在と無の「あいだ」に問題があるとは誰も気がつかなかった。」「福岡 ・・・・・・。

「絶対無」というのも、「場所」と同じで、「逆限定」が起こっている空間ではない場所ということでいいでしょうか?

池田 はい。ただ、西田の「絶対無」と「場所」というのは、使い方は異なると思いますが。言っていることは同じです。どちらも、生命の成り立つ場所と言えるわけですよね。生命の成り立つ場所というのは、これまでお話ししてきましたように、絶対矛盾の自己同一であり、「逆限定」の世界です。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

池田善昭が紹介した「逆限定」について、最初、福岡伸一は「何がどう「逆」なのかが、ちょっとスッとはわからない」と話していましたが、書籍では、対談を通じて福岡伸一が「逆限定」を理解していくプロセスを辿ることができます。

「福岡 ・・・・・・。何が「逆」になっているのかが、ちょっとわかりにくいですね。「逆」と言えるためには、年輪から環境の側に働く作用といったものが説かれる必要があると思いますが、そのことがいまのお話では見えにくいと言いますか。

「包まれつつ包む」とか、「内側の内側は外側」だとか、そういう言い方が一つあって、そういうふうにして自然(ピュシス)のあり方がある、ということは理解できる気がするのですけど、それを「逆限定」と呼ぶときに、何がどう「逆」なのかが、ちょっとスッとはわからないですね。

池田 「流れる」という時間のあり方が、流れない空間のかたちに限定されるのです。

福岡 それはただの「限定」と呼んではいけないのでしょうか(笑)。「逆」なのでしょうか。

池田 はい。空間と時間の「逆」なんですね。

福岡 空間と時間が逆になっている・・・・・・。

池田 ええ。空間と時間というものが年輪において逆のあり方になっているわけです。もののあり方として、時間というのは流れる秩序で、空間は同時に存在するという秩序ですから。

福岡 流れていく時間が、同時存在の空間の中に限定されてある、ということですか。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

福岡伸一が「逆限定」を理解していくプロセスで興味深かったのは、福岡伸一は、環境と樹木の「包みつつ包まれる」という関係を、最初、「主語と目的語とを入れ替えて、受動態を能動態に置き換えただけ」だと理解していたのが、「主語は変えずに、「包みつつ包まれる」ということが言える」ことに気づいたという部分です。

「福岡 やっぱり私は、西洋的な論理、ロジックというか西洋的な文章作法にとらわれすぎていて、池田先生が言われた「包みつつ包まれる」というのは、単に主語と目的語とを入れ替えて、受動態を能動態に置き換えただけだ、というふうに最初思ってしまったわけです。

つまり、「環境が樹木を包んでいる」を「樹木が環境に包まれている」と言い換えただけなのだったら、この二つの文章は同じことを言っていて、新しいことは何も言っていないことになる。

池田 うん。

福岡 中学校で習う英文法の練習問題みたいに(笑)、能動態の文を受動態の文に言い換えているだけだったら、どこが逆なんだろう、というふうに思ってしまったんですけれども、それはそうじゃなかったんですよね。

主語は変えずに、「包みつつ包まれる」ということが言える。つまり、「環境が樹木を包んでいる」と同時に「環境が樹木に包まれている」ということが言える。環境は樹木を包みつつ、逆に樹木に包まれてもいる。こうしたことに遅まきながら気づかされて、ハッといたしました。

いわゆる「歴史的自然の形成作用」での逆限定においては、主語はそのままで、包むことと包まれることの同時性が成り立つというのが、西田の主張だったわけですよね。

池田 ええ、おっしゃる通りです。

福岡 そしてそれは、合成と分解、酸化と還元、結合と切断のように、生命科学で観察される細胞の営みにおいても、すべて相反することが同時に起きていることを表してもいたわけです。つまり、こうした生命現象において、その間主語は一貫して変わっていないのです。

ですから、生命というのは、能動態と受動態の入れ替えが成り立つように存在しているわけではなくて、相反することが同時に行われている。そのことこそが生命のあり方であって、池田先生が考案された「包みつつ包まれる」というのは、まさにそれを包括的に言うための哲学的な概念ツールだったわけですよね。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

環境と生命の「包みつつ包まれる」という関係は能動態と受動態の関係ではないという指摘は中動態に、「環境は樹木を包みつつ、逆に樹木に包まれてもいる」という部分は主題(トピック)の議論に関わってくるように思います。

以前、トランザクショナリズムを間、中動態、場所という観点から考えたことがありますが、池田善昭と福岡伸一の対談は、これらの観点を考え直すことができます。さらにそれだけでなく、2人の対談は時間という観点からトランザクショナリズムと考える手がかりも与えてくれます。

時間・先回り

対談では、「逆限定」としての環境と生命の関係は、時間を生み出すという議論がされています。ここでいう時間は、「ピュシス」の時間。

ピュシスはロゴスに対立するもので、福岡伸一はピュシスを「切り分け、分節化し、分類される以前の、ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れ、あやういバランスの上にかろうじて成り立つ動的なものとしての自然」、それに対して、ロゴスを「自然を切り分け、分節化し、分類し、そこに仮説やモデルやメカニズムを打ち立てようとする言葉の力、もしくは論理の力」と整理しています(池田善昭 福岡伸一, 2020)。

それでは、「逆限定」が時間を生み出すとはどういうことか。

福岡伸一は、細胞においては合成と分解が同時に起こっていることについて、これを「エントロピー増大の法則に抵抗するために生命は絶えず「先回り」して自らを分解している」と説明しています。池田善昭によれば、「西田が「逆対応」「逆限定」と言っているのは、まさに福岡先生の「先回り」のこと」(池田善昭・福岡伸一, 2020)ということになります。そして、対談ではこの「先回り」によって生命は時間を生み出しているという議論がなされます。そして、「生命がリズムを作っている」のは「絶えず追い越しては追い越される、追い越しては追い越される・・・・・・という循環を作らないと、時間が生まれない」からだと。

「福岡 ・・・・・・

「先回りする」ということは、時間を追い越すことによって時間を作って、そしてちょっとだけエントロピー増大の法則よりも先んじて、あえて壊して作るということを行うことによって、エントロピー増大の法則によって(生命が死に向かって)どんどん坂をくだっているのを絶えず少しずつ登り返しながら、でも全体としては、ずるずるとその坂を下がっていく、というのが生命だと思うんですね。

池田 はい、その通りだと思います。

福岡 その登り返すときにちょっとだけ生み出されるものが、多分、(本当の/実在の)時間なんですよね。」「福岡 ええ。その瞬間にちょっとだけ先回りすることができるんです。そして先回りしたときに初めて時間ができる(生み出される)と思うんですよね。

池田 そうです。先回りすることができるというのは、時間が未来からも流れてきているからです。

福岡 そのときの時間というのは、まさに「あいだ」にあるんだと思います。先回りすることによって「あいだ」ができるというか「かせいでいるもの」と言ってもいいのですが。」「福岡 では、なぜ生命がリズムを作っているかというと、それは絶えず追い越しては追い越される、追い越しては追い越される・・・・・・という循環を作らないと、時間が生まれないからだと思うんですよね。

池田 うん。

福岡 で、それを繰り返しているのが「動的平衡」という作用・仕組みですので、まさに動的平衡の観点から見ると、「物理的な時間」というものは本当は存在しないと言えるとも思うんです。

むしろ、生命がその営みを通して、ある種の脈動として時間を生み出している。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

エントロピー増大の法則に抵抗するための分解という「先回り」によって、生命は時間を生み出している。

時間に関して、対談では次のように興味深い指摘もなされていました。福岡伸一による「近代科学、特に生物学のこれまでの歩みとは、まさに時間が消されてきた歴史と言ってもよいと思います」という指摘です。細胞に細胞膜や細胞核、ミトコンドリア、ゴルジ体があることがわかったのは、「言わばパソコン画面を一時停止させて止めるようにして」、「時間を止めて細胞を見ている」から。これによって、「個々の器官が非常に高い解像度で見える」わけですが、その反面、これは「言わば細胞を殺して見ている」ことになる。

「福岡 しかし、絶え間なく動いているものを見続けながら記述するというのは人間には難しい。不得手というより不可能です。だから本来は流れているものを常に止めることによって、時間を空間の中にフリーズさせて、ある一断面としてだけそれらを見てきた。そうすることによって、それぞれの器官について非常に解像度の高いくっきりとした像が見えて、個々の「存在者」に名前をつけることもできたのです。そうやって科学は進んできたわけですよね。

池田 まさにそうですね。「フリーズ」とはうまい言い方ですね。

福岡 でも、実はそこに流れているなめらかな時間こそが、生命にとっては非常に大事なファクターとなっていることは疑い得ないわけですが、従来の科学においては、この流れとしての時間というものが重視されたことはありませんでした。そこでは生命現象を、止まった時間、空間化された時間の中で、言わば「パラパラ漫画」のようにしてしか見てこなかったわけですよね。」「福岡 ・・・・・・

そうやって近代科学は、時間を止め、時間を消したうえで細胞を観察してきました。

しかし、注意しなければならないことは、あくまでもこうした方法で見えるようになった細胞というのは、もうすでに死んでいるということなんです。完全な抜け殻になっている。そこに生命はないわけですが、科学者たちは、止まって(死んで)いるものをなんとか思考の中でつなげて、生命というものを(曲げて)考えようとしてきたわけです。

そういう意味で、近代科学が見落としたというか隠蔽してきたものの一つが「時間」であったということですよね。

池田 その通りです。だから、先ほどの「ゼノンのパラドックス」も解くことができないわけなんですよね(笑)。近代科学はすべてを「パラパラ漫画」で見ているんです。

福岡 そうです、そうです。「パラパラ漫画」で見るというのはロゴス的立場に基づく〈ものの見方〉であって、不連続かつ連続した「ピュシス」の時間をとらえる見方をこれまでの人間(科学や哲学)は持ってこられなかったわけですよね。」(池田善昭・福岡伸一, 2020)

この議論を読んで、建築計画学で用いられる代表的な調査手法である行動観察調査のことを思い浮かべました。

建築計画学では、人々が空間をどのように利用しているかを把握するために行動観察調査という手法が用いられます。代表的な行動観察調査は、ある時間において、空間にいる人々の人数、性別、年代、姿勢、行為内容などを観察し、これらの情報を平面図にマッピング。この作業を一定の時間間隔ごとに繰り返していく。こうして作成した複数枚のマッピングから、どのような人々が、どこで、何をしながら空間を利用しているのかを読み取っていくというものですが、これは、対談で指摘されているように時間を止めて「パラパラ漫画」のようにして人間と環境との関係を捉えられていることになります。

時間を止めて細胞を観察することで、多くのことが明らかになったと同じように、行動観察調査によって明らかになることも多い。それゆえ、建築計画学が用いる代表的な調査手法になっているわけですが、これによって抜け落ちてしまうものもある。

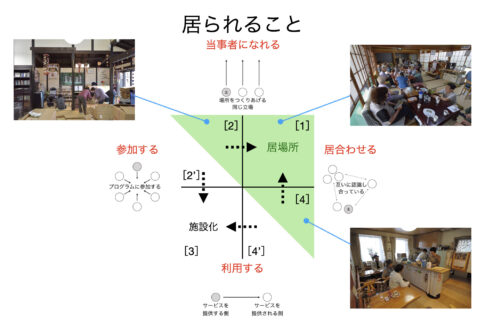

例えば、人が場所に居ることもその1つ。行動観察調査では、居ることを物理的な位置に置き換えて捉えてしまうことになります。物理的な位置としてではなく、居ることそのものを捉えること。その際には「先回り」という観点が重要になる。

エントロピー増大の法則に抵抗するための分解という「先回り」によって、生命は時間を生み出している。この指摘を人間と環境の関係にあてはめて、人間と環境の関係における「先回り」とは何かを考えることは、トランザクショナリズム理解するために重要な観点になるように思います。

この記事を書いた後、人類学者のティム・インゴルドが、生きることを次のように表現しているのを見かけました。

「生きることとは、どのように生きるかを決めることであり、つまりどの瞬間にもいくつもの異なる方向へと枝を伸ばす潜在的な力をもっているのだが、どの方向も、他よりもふつうでも自然でもない。歩くことで道ができていくように、前を行く人たちの足跡を追いつつ、それを壊すようにして歩みながら、私たちは生き方を絶えず即興的につくり出していかねばならない。しかし私たちは、独りでではなくて、他の人たちとともに、そうする。縄の撚り糸のように、いくつもの生が絡まり合い、重なり合う。いくつもの生は、伸びては結ばれる交互のサイクルをともに繰り返しながら、互いに応じ合う。撚り糸は、けっして永遠に続くようなことはない。なくなってしまうものもあれば、新たに加わるものもある。かくして、人間の生とは社会的なものである。それは、どのように生きるのかを理解することについての、けっして終わることのない、集合的なプロセスなのである。それゆえ、どのような生き方も、生きていく中でつくり上げるものなのだということになる。道が、まだ見ぬゴールにどうやってたどり着くかの答えではないように、生き方は、生についての問題に対する答えなのではない。そうではなく、人間の生とは、その問題に対する一つのアプローチなのである。」(ティム・インゴルド, 2020)

生きることは、「どの瞬間にもいくつもの異なる方向へと枝を伸ばす潜在的な力をもって」おり、「生き方を絶えず即興的につくり出していかねばならない」。つまり、「どのような生き方も、生きていく中でつくり上げるもの」ということになる。

これは、人が場所に居ることを考えるための参考になるように思いました。人がある場所に居るとは、どの瞬間にも異なるあり方で居ることができる潜在的な力をもつもので、その潜在的な異なるあり方から、居ることが即効的につくり出されている。居るとは、居る中でつくり上げるものとも言える。こう考えると、居るとはエントロピー増大の法則に抵抗するからこそ実現されていると捉えることもできます。細胞の場合は「先回り」による分解によりエントロピー増大の法則に抵抗している。それでは、居ることにおいてはどのような「先回り」がなされているのか。こうした観点からも、居ることについて、トランザクショナリズムについて考えてみたいと思います。

参考文献

- 池田善昭 福岡伸一(2020)『福岡伸一、西田哲学を読む:生命をめぐる思索の旅』小学館新書

- ティム・インゴルド(奥野克巳・宮崎幸子訳)(2020)『人類学とは何か』亜紀書房

- 福岡伸一(2009)『動的平衡』木楽舎

- 舟橋國男(2004)「トランザクショナリズムと建築計画学」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

(更新:2021年7月6日)