施設でない場所における制作としての研究(場所を考える-65)

2025年度の日本建築学会大会で、研究協議会「地域課題と対話し、暮らしと関係を再創造するコミュニティ拠点の最前線国際比較」が開催されました。この研究協議会の資料集に「施設でない場所における制作としての研究」という文章を寄...

居場所

居場所2025年度の日本建築学会大会で、研究協議会「地域課題と対話し、暮らしと関係を再創造するコミュニティ拠点の最前線国際比較」が開催されました。この研究協議会の資料集に「施設でない場所における制作としての研究」という文章を寄...

大船渡市末崎町

大船渡市末崎町2025年度の日本建築学会大会で、研究懇談会「災害常時代のコミュニティ居住:脱「仮設」を見据えて」が開催されました。この研究懇談会の資料集に、「コミュニティとしての仮設住宅:岩手県大船渡市の山岸団地における居住経験から」...

居場所

居場所世界の外との接点 哲学者の鷲田清一(1998)は、古い都会にあってニュータウンにないものとして、「大木と、宗教施設と、いかがわしい場所」の3つをあげています。3つに共通するのは「この世界の〈外〉に通じる入口や裂け目」だと...

居場所

居場所居場所における理念 2000年頃からコミュニティカフェ、地域の茶の間、宅老所など従来の施設(制度:Institution)ではない場所が同時多発的に開かれるようになってきました。 筆者らは、このような場所を居場所(まちの...

居場所

居場所2022年9月26日(月)、新潟市東区にある「実家の茶の間・紫竹」を訪問させていただきました。 「実家の茶の間・紫竹」は空き家を活用して2014年10月18日に開かれた場所で、間もなくオープンから8年を迎えます*1)。河...

研究

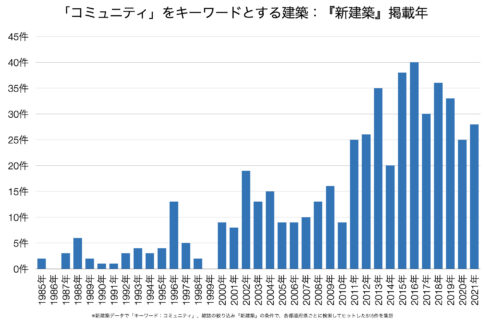

研究ある建築が説明されるとき、「地域のコミュニティの場の創出を目指した施設」、「日常からコミュニティの拠点となるように配慮」、「緩やかなコミュニティの形成を図る」、「休日はコミュニティスペースとして使用することが想定」、「元...

世界のニュータウン

世界のニュータウンシンガポールでは、国民の約8割がHDB(Housing and Development Board:住宅開発庁)が開発する住宅に住んでいます。HDBの団地を歩いていて気づくのは、住棟の1階部分が壁のないオープンスペースに...

ひがしまち街角広場

ひがしまち街角広場2021年9月10日、2021年度日本建築学会大会(東海)において、福祉起点型共生コミュニティと新しい地域拠点計画のあり方検討特別調査委員会の主催により研究協議会「福祉からはじまる地域共生コミュニティの場の可能性」が開催...

まち・暮らし

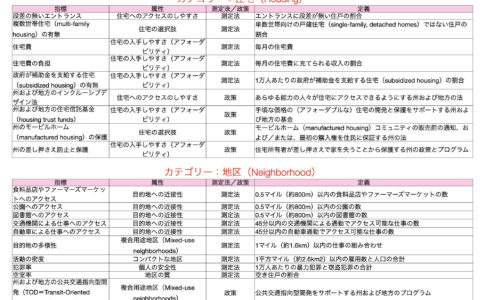

まち・暮らし米国ハーバード大学住宅研究共同センター(JCHS=Joint Center for Housing Studies)とAARPが*1)、『アメリカで最も住みやすい地区にアクセスできる高齢者は?:AARP居住性指標の分析』...

海外

海外近年、日本でも各地にコワーキング・スペース(Co-Working Space)が開かれています。 コワーキング・スペースはサンフランシスコで生まれたとされていますが、そのサンフランシスコのコワーキングスペースは、今回の新...