ソーシャル・ディスタンス(社会距離)(場所を考える-05)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は飛沫感染するとされています。感染防止のため2メートル(6フィート)の対人距離をとることが呼びかけられており、このことが行政による情報を含めて、社会距離を意味するソーシャル・デ...

まち・暮らし

まち・暮らし新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は飛沫感染するとされています。感染防止のため2メートル(6フィート)の対人距離をとることが呼びかけられており、このことが行政による情報を含めて、社会距離を意味するソーシャル・デ...

居場所ハウス

居場所ハウス大船渡市末崎町の「居場所ハウス」のことを紹介させていただく機会がありました。テーマは多世代の関わりについて。 「居場所ハウス」の運営に携わる人や来訪者の中心は高齢者です。運営時間が10時〜16時(木曜定休)のため、平日は...

居場所ハウス

居場所ハウス2020年6月13日、「居場所ハウス」はオープンから7周年を迎えました。 これまで末崎町内、国内、そして、国外から多くの方々からご支援・ご協力をいただきました。これまでにご支援・ご協力くださった皆様に感謝申し上げます。 ...

まち・暮らし

まち・暮らしアメリカの社会学者、レイ・オルデンバーグは「第一の家、第二の職場」に続く「第三の場所」としてサードプレイスという概念を提示しています。 サードプレイスとは「家庭と仕事の領域を超えた個々人の、定期的で自発的でインフォーマル...

まち・暮らし

まち・暮らし2020年4月16日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により、全国に緊急事態宣言が出されました。 業種によっては休業が要請されたり、不可欠でない外出を控えることが要請されたり、外出する場合も「三密」...

居場所

居場所2000年頃からコミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側などの居場所が各地に開かています。近年の高齢社会の進展に伴い、居場所には介護予防の機能を担うことが期待されるようになり、居場所をモデルとする通いの場も開かれて...

居場所

居場所昨年、同じ大学研究室を出身された先生方と一緒に執筆した書籍『足立孝先生生誕百周年記念論文集:人間・環境系からみる建築計画研究』(デザインエッグ社 2019年)に、「居場所と施設:非施設としての居場所の可能性」(以下、「居...

居場所

居場所日本では2000年頃から居場所をキーワードとする場所(まちの居場所)が同時多発的に開かれてきました。 地域住民が気軽に集まれる場所が欲しい、地域で働きたい、地域で子育てしたい、何歳になっても地域で住み続けたいなど、居場所...

居場所

居場所哲学者の鷲田清一氏は『濃霧の中の方向感覚』(晶文社, 2019)の中で、次のようにな指摘をされています。 「それは、わたしたちが何かを変えようと思うなら、そういう改革について議論する場そのものが、それをすでに部分的には実...

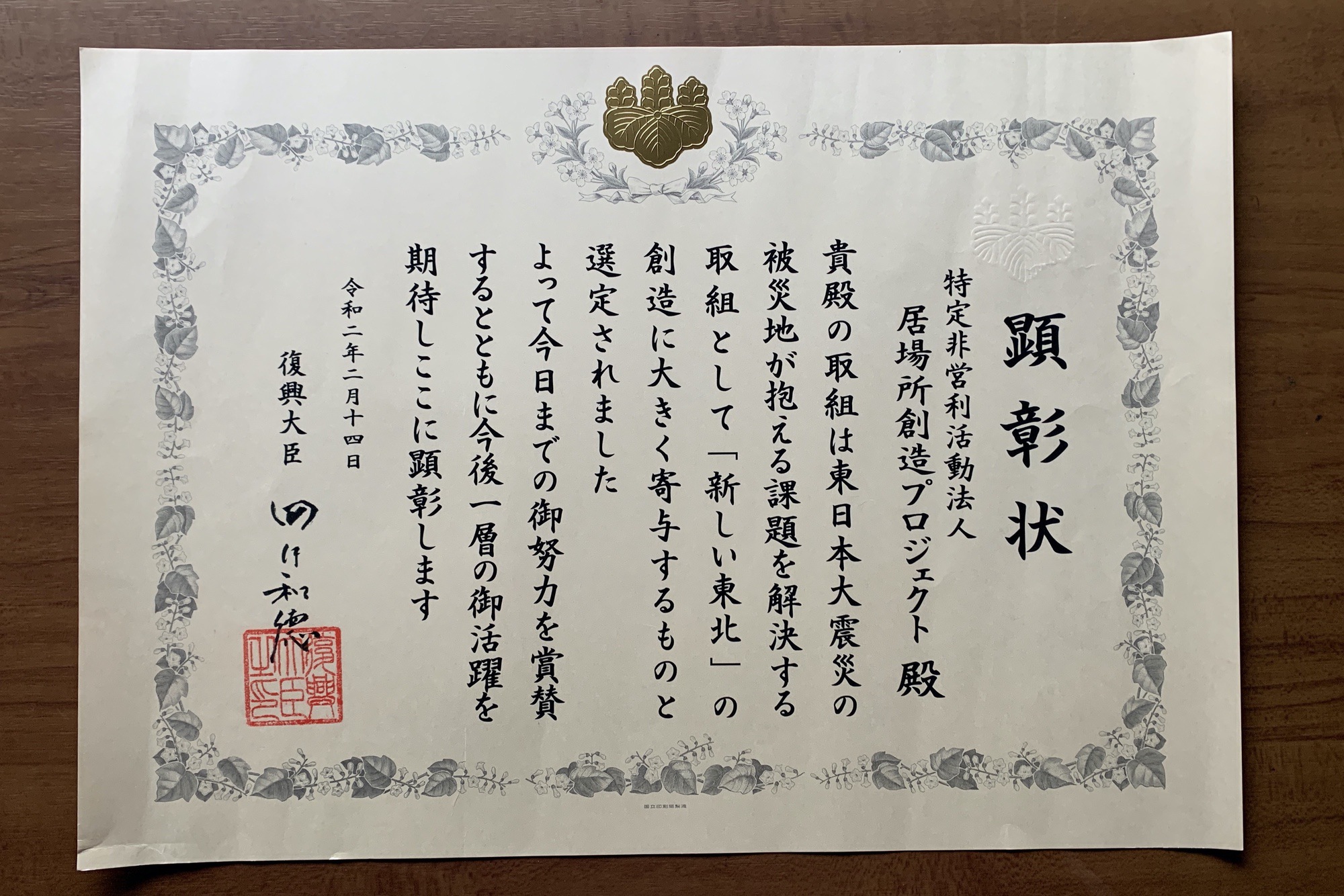

居場所ハウス

居場所ハウス岩手県大船渡市の「居場所ハウス」が「令和元年度『新しい東北』復興・創生顕彰」を受賞しました。 「『新しい東北』復興・創生顕彰」は以下のような趣旨で創設されています。 「復興庁では、震災復興を契機として、原状復帰にとどまら...