2000年頃からコミュニティカフェ、地域の茶の間、サロン、宅老所などが従来の施設ではない場所が同時多発的に開かれてきました。筆者らは、このような場所を居場所(まちの居場所)と呼んで注目してきました(日本建築学会, 2010, 2019)。子ども食堂が多数開かれるなど、今でも居場所は増えつつありますが、それと同時に、宅老所が制度化された小規模多機能型居宅介護(小規模多機能ホーム)、コミュニティカフェ、地域の茶の間などをモデルにした通いの場というように、居場所が施設のモデルにされたり、取り込まれたりする動きも見られるようになってきました。

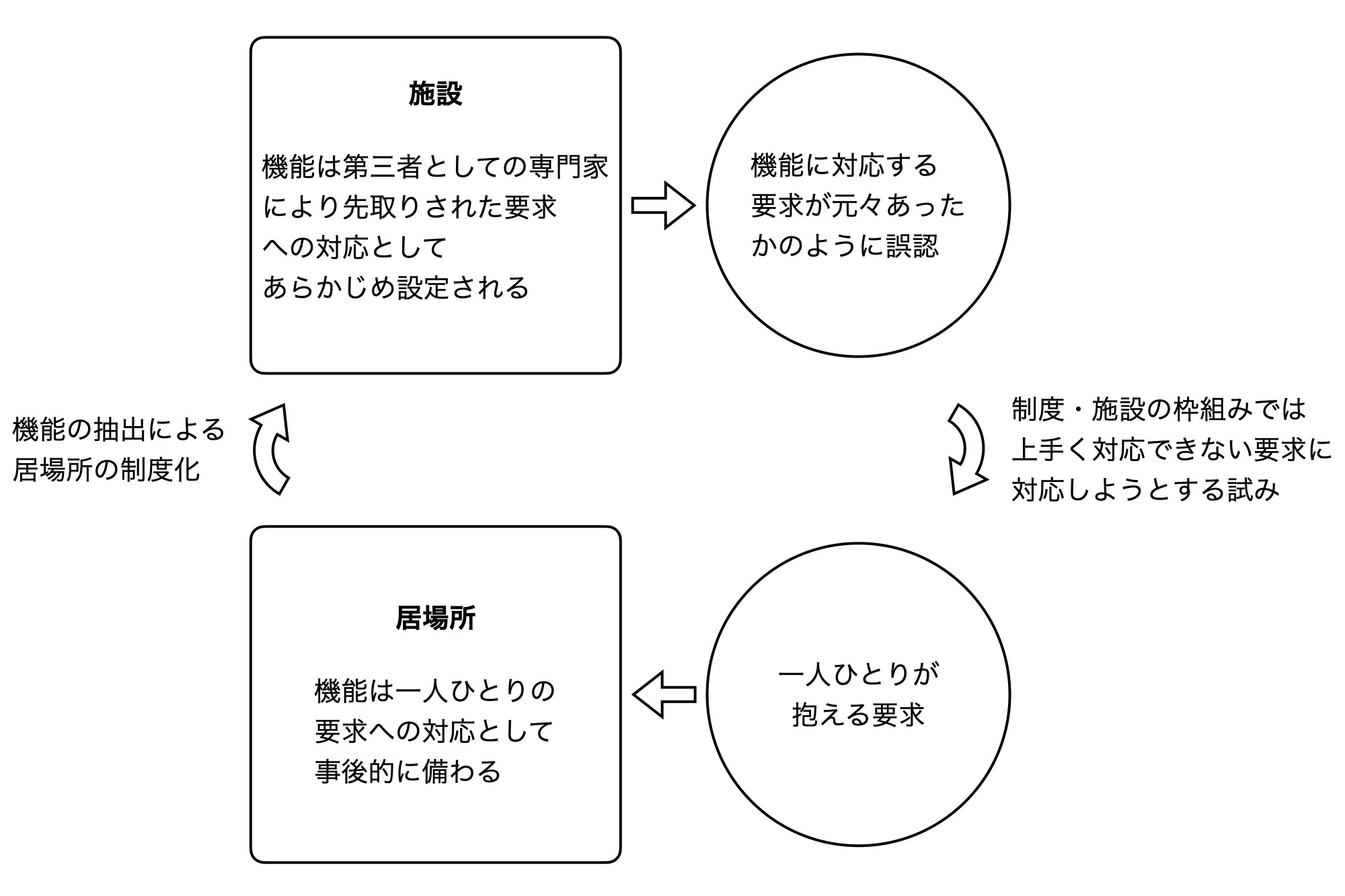

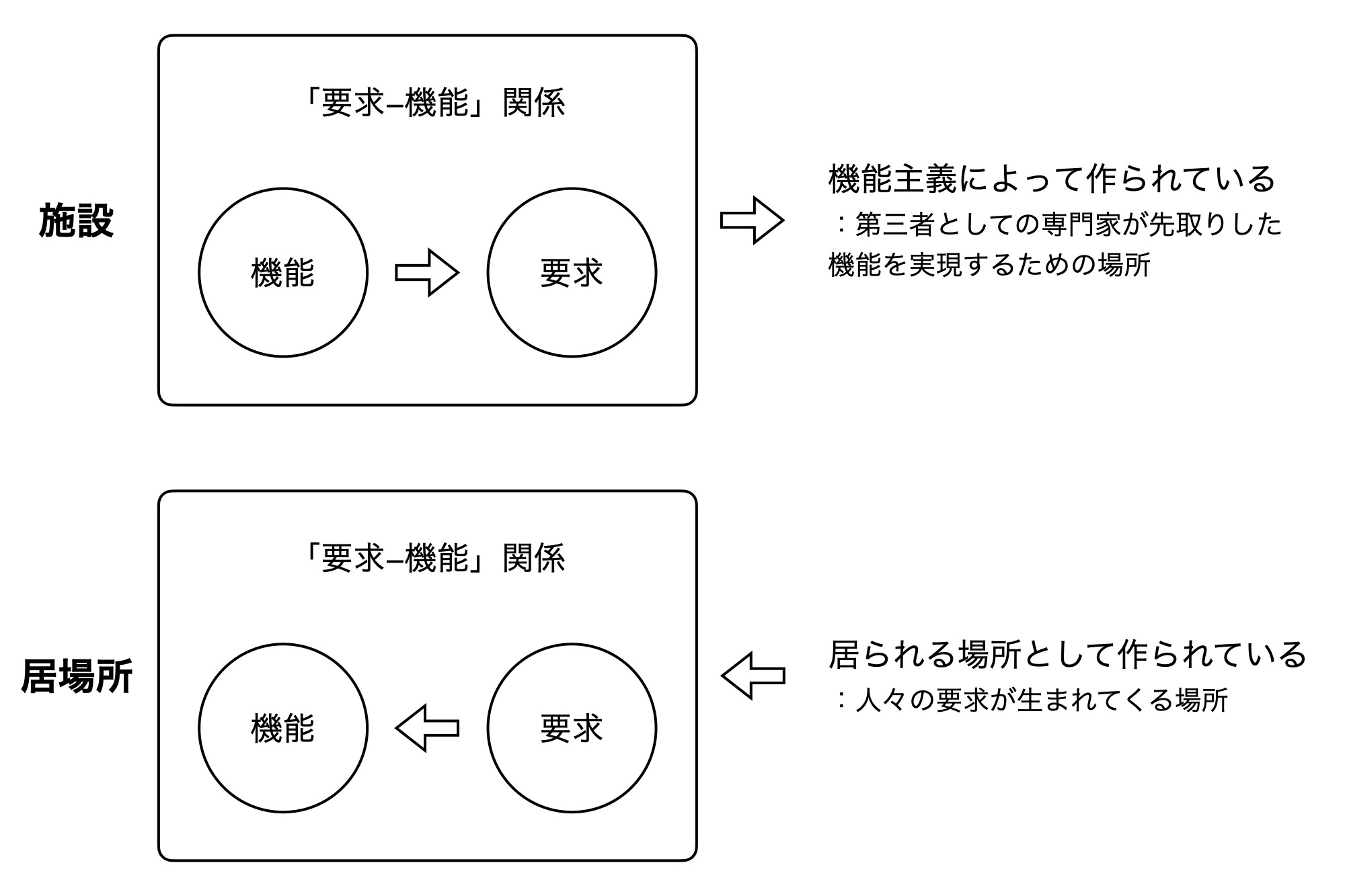

元々、施設ではない場所として開かれた居場所が、制度化されたり、施設のモデルにされたりする動きをどのように理解すればよいのか? そもそも、居場所と施設との違いは何なのか? このことについては、人々の要求と機能の関係に注目して、居場所と施設の違いを次のように捉えています。施設では、第三者としての専門家が要求を先取りし、先取りした要求に対応するための機能があらかじめ設定される、つまり機能が要求に先行する。それに対して、居場所では、機能は生じてくる要求への対応として備わってくる。

このように、施設と居場所とでは要求と機能の関係が反転している。そして、要求と機能の関係を反転させることで、施設ではない居場所を制度化したり、施設のモデルにしたりすることが可能になる(田中康裕, 2021)。

居場所では、機能は生じてくる要求への対応として備わってくる。それでは、居場所ではどのようにして要求への対応がなされているのか。以下では、居場所を運営する主(あるじ)*1)の発言に注目し、このことを考察したいと思います。

主(あるじ)による要求への対応

最初に注目するのは、東京都江戸川区に開かれた「親と子の談話室・とぽす」*2)。Sさん夫妻により1987年に開かれてから、思春期の子ども、不登校の子ども、心の病を抱える人、中高年の女性など様々な人々にとっての居場所として30年以上運営され続けてきた場所です。

「親と子の談話室・とぽす」のSさんが、見張られ感がなくゆっくりしてられるけれど、困った時には傍にいてくれると話すように、「親と子の談話室・とぽす」では一人でも孤立することなく居られる場所にすることが目指されてきました。

「たとえば家族なんてそうでしょ。何かあった時に、『ヘルプ』って言った時にはぱっと飛び出せるっていうか。だけどもいつもいつも『大丈夫、大丈夫、大丈夫?』って聞いてたら、それこそあれよね。お互いにそれぞれが自分のところに座ってて、誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれるっていう、そういう空間って必要だなぁと思ってね。」

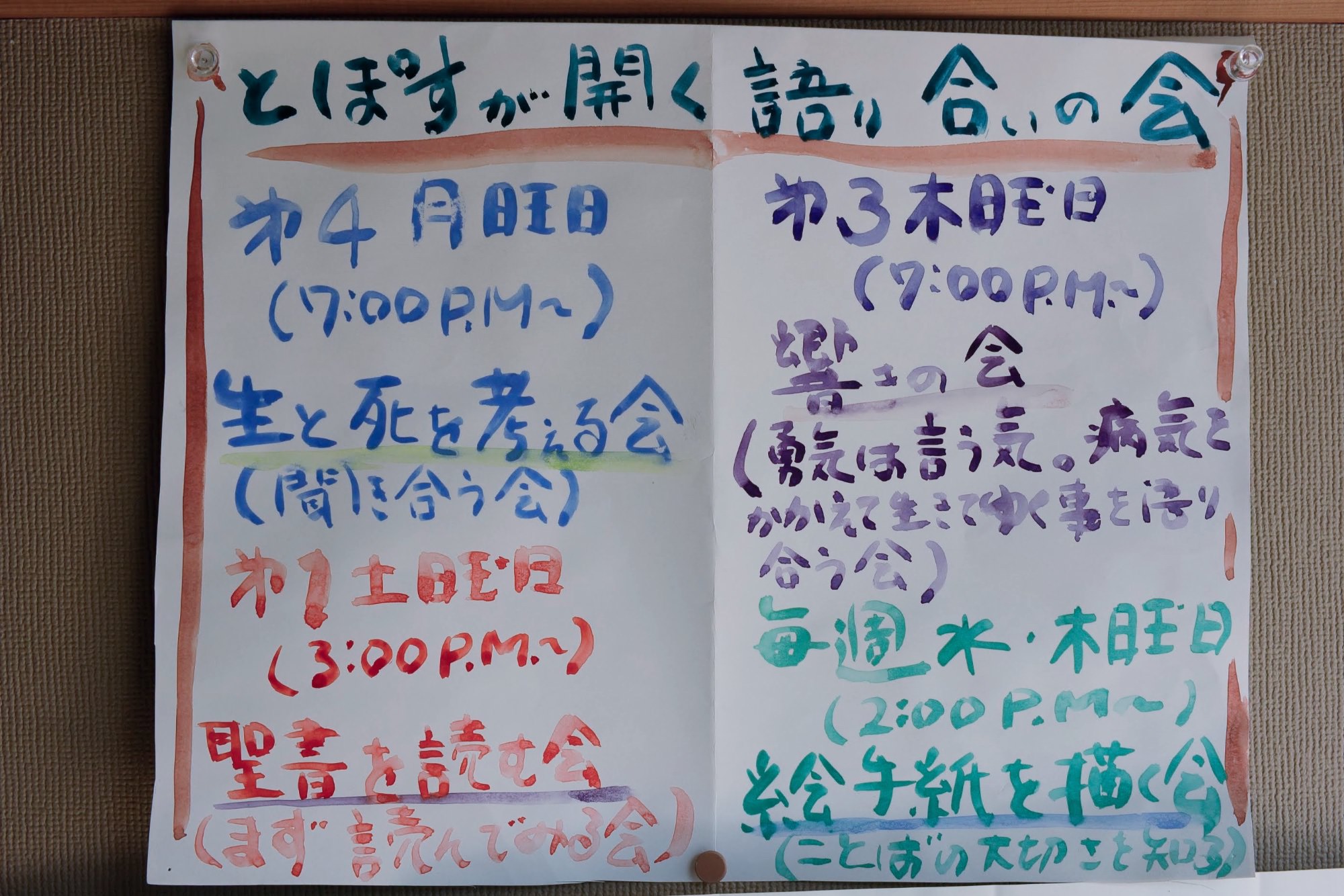

「親と子の談話室・とぽす」は喫茶店*3)として運営されていますが、絵手紙教室、「生と死を考える会」、「とぽすとその仲間展」、「とぽす響きの会」など様々なプログラムが立ち上げられてきたという特徴もあります。

いずれのプログラムも、来訪者の要求に対応して立ち上げられたもの。例えば、「精神の病をもつ人たちとのコミュニケーションを通じて、その病を理解し、その病に苦しむ人を支え、自らも支えられて共に生きること」*4)を目的とする「とぽす響きの会」は、「親と子の談話室・とぽす」に心の病を抱える人々が訪れるようになったことがきっかけで始められたプログラム。Sさんは、心の病を抱える人々に「どんなふうな支えられ方が気持ちいいの?」と聞いたところ、「一緒に温泉に行きたい」、「一緒に話をしてもらいたい」、「僕の話を親身になって聞いてくれる人がいればいい」などの返事があったということです。

「私はみんなに聞いたのよ、ここに来てる心の病気の人たちに。『どんなふうな支えられ方が気持ちいいの?』とか聞いたの。そしたら、『一緒に温泉に行きたい』とかね、『一緒に話をしてもらいたい』とかね、『僕の話を親身になって聞いてくれる人がいればいい』とかね。『それって、誰でも人ならやることじゃない?』、『そういう人が周りにいないの?』って聞いたの。そしたら、病気じゃない人の中にはいないんだって。『ああそうか、病気じゃない人とそういうことがしたいんだな』って。」

「そのときにみんなと話したことで、私たちが何気なくやってることが、精神の患者さんたちにはすごい高いハードルなんだなと思ったの。だから、そういう病気を体験してない人を私が意図的に集めてね、『来てよ、来てよ、来てよ』って声をあげてここに集まって、精神の患者さんたちの気持ちを、最初は聞いてあげてよねっていう会から始まった。」

居場所においては、機能は生じてくる要求への対応として備わってくると述べましたが、このことが「とぽす響きの会」が立ち上げられた経緯に現れています。

ただし、Sさんが次のようにも話しています。

「年ごとにやりたいことは増えていった。それはここに来るお客様たちが、私に気づきを与えるのね。『こんなこともやってみたらどうだろう』みたいに来る方を通して。だから『響きの会』はそうですね。それから『生と死を考える会』もそうだし、『絵手紙の会』もそうなんですよ。」

「『響きの会』も、『絵手紙教室』も、『花の絵展』も、『とぽす仲間展』も何も構想はなかったんです。出会ったお客様から、『こんなことが、こういうのがあったらいいな』っていう。何て言うかヒントではないんだね、『私がやりたい』っていう、その人の出会いによって『やりたい』っていう気持ちが湧いて、一人で企画してやってるのね。」

Sさんの言葉によれば、「親と子の談話室・とぽす」のプログラムは、来訪者が提案したプログラムをそのままのかたちで始めるものではなく、来訪者の要求に触れて「『やりたい』っていう気持ち」が喚起されたSさんが「一人で企画して」立ちあげてきたもの。

そうすると、居場所における要求への対応とは、必ずしも来訪者の要求をそのままのかたちで受け入れるものでないということになります。

このような視点から居場所を振り返ると、居場所ではそれぞれのルールが決められていることが思い起こされます*5)。

新潟市の最初の「地域包括ケア推進モデルハウス」として、2014年に開かれた「実家の茶の間・紫竹」では*6)、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」(河田珪子, 2016)を実現するために、プログラムは一切行われていません。「実家の茶の間・紫竹」のKさんは次のように話しています。

「お年寄りが生きてきた生活の歴史とか、みんな違うじゃないですか。得意なことも、環境も。だから画一的なことをすればするほど、サークルになっていくんですね。それが好きな人しか集まらない。何もしなければ、誰でも来れるわけでしょ。だからサービスの利用者は1人もいない、いるのは『実家の茶の間』っていう場の利用者だけ。で、場は自分たちが、自分たちで作る。それをそっと手助けしていく。」

「ここね、ない物はないんですよ。麻雀も囲碁も将棋もミシンもアイロンもね、織機から2台もあるでしょ。ない物はないんですよ、一つもないんです。オセロから何から全部あるから。やりたいか、やりたくないかは、決めるのは自分なんですね。」

「今日だって油揚げは何枚食べたいか、お麩を何個欲しいかなんて本人が決めることでしょ。それを良かれと思って取ってあげると、『自分は手助け受けてるから、言っちゃいけない』につながっていくんですね。それがだんだん『されるままに大人しくなってれば、あそこに居られる』に変わっていって、『あれがいくつ欲しい、これはいらない』っていう意思表示ができない場をつくっていくと、一人ひとりの表情がどんどん受け身の表情に変わってくるんですね。」

ただし注意が必要なのは、プログラムを行わないことで、自動的に「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」が実現されるのではないこと。このような場所を実現するために、「実家の茶の間・紫竹」では数多くのことが配慮されています。いずれも、Kさんらが30年にわたる活動を落として作り上げてきた「居心地のいい場づくりのための作法」(河田珪子, 2016)。例えば、茶の間のよく見える位置に「その場にいない人の話はしない(ほめる事も含めて)」、「プライバシーを訊き出さない」、「どなたが来られても『あの人だれ!!』という目をしない」という約束事を掲示したり、「こっち、こっち」と手招きして仲間同士で固まったり仲間同士で電話で待ち合わせをして集まったりしないようにすることなど、多くの配慮がなされています。

ただし、ルールが決められているとは、「実家の茶の間・紫竹」では、プライバシーを聞き出したい、仲間同士で待ち合わせをしたいという要求を抱えている来訪者がいたとしても、その来訪者の要求がそのまま受け入れられるわけではないことでもあります。

居場所では、必ずしも来訪者の要求がそのままのかたちで受け入れるとは限らない。そうだとすれば、主(あるじ)の要求への対応は、要求を先取りする第三者としての専門家と何が違うのか。主(あるじ)もやはり、来訪者の要求を先取りしているのではないかという新たな疑問が湧いてきます。

一人ひとりの小さな願い

この疑問を考える上で、精神分析学・現象学者である村上靖彦(2021a)の『ケアとは何か:看護・福祉で大事なこと』から多くのことを気づかされました。

村上靖彦は、在宅のALS患者を専門に介護するヘルパー(ケアラー)の語りを紹介した後、次のように述べています。

「体が動かなくなり、呼吸器を外せなくなってきていても、好きなバンドに対する思いは残っていた。そのバンドのライブのチケットを取るという行為は、自分自身の維持につながり、生を肯定するきっかけとなる。・・・・・・

ところで、ここでの願いは患者が自発的に発したものではなく、ヘルパーによって先取りされる形で登場しているということに注意したい。もちろん恣意的な選択ではなく、もはや自分ではインターネットを見ることができない患者にとって、元気だったら参加したいと切望するライブなのは間違いない。どのバンドが好きなのかヘルパーが察知できるのは、まだ体が動いたころからの長い時間をかけた対話の蓄積があるからだ。」(村上靖彦, 2021a)

「バンドのライブのチケットを取るという行為」は、「患者が自発的に発したものではなく、ヘルパーによって先取りされる形で登場している」という指摘は、次の2つの意味で、居場所の主(あるじ)による来訪者の要求*7)への対応を考える手がかりを与えてくれます。

1つは、「大きな願い」ではなく〈小さな願い〉であること。

村上靖彦は「ライブに行きたい」という願いは「『社会の役に立ちたい』『○○になりたい』という社会的な属性めぐる『大きな願い』」ではなく、「生活に限定した〈小さな願い〉」だと指摘しています。そして、「〈小さな願い〉とは、直接的に本人の快適さに関わるもの」だからこそ、「他者との比較や他者からの評価抜きで、その人をダイレクトに肯定しうる」。

「終末期ではなくても、衰えが進んでゆく日常生活のなかで、さまざまな〈小さな願い〉が在宅ケアの現場では現れる。ライブに行きたいというような、入院していたら叶わないような願いもそこにふくまれる。それらは『社会の役に立ちたい』『○○になりたい』という社会的な属性めぐる『大きな願い』ではない。そうではなく、生活に限定した〈小さな願い〉だ。〈小さな願い〉とは、直接的に本人の快適さに関わるものだ。そのため、他者との比較や他者からの評価抜きで、その人をダイレクトに肯定しうる。外からあてはめられるラベリングの『~らしさ』による肯定ではない、こうした直接的な肯定の効用は無視できない。」(村上靖彦, 2021a)

「親と子の談話室・とぽす」で心の病を抱えた人々がSさんに話したのは、「一緒に温泉に行きたい」、「一緒に話をしてもらいたい」、「僕の話を親身になって聞いてくれる人がいればいい」ということでした。「実家の茶の間・紫竹」では麻雀、囲碁、将棋、ミシン、アイロン、機織、オセロを「やりたいか、やりたくないか」、「油揚げは何枚食べたいか、お麩を何個欲しいか」は自分で決めることとされていました。これらは、村上靖彦のいう〈小さな願い〉だと言うことができます。

もう1つは、一人ひとりとの関係であること。

「バンドのライブのチケットを取るという行為」が「ヘルパーによって先取りされる形で登場している」のは、ヘルパーと患者による「体が動いたころからの長い時間をかけた対話の蓄積がある」から。村上靖彦は、このヘルパーが「『先回りしていく』ではなく『先回りしてくる』」と表現していることを紹介し、「ここで行われているケアは、未来と過去を行き来しながら現在を生み出す実践なのだ」と指摘しています。

「〈願いの地平〉の現実化をめぐる患者とケアラーのやり取りは、独特の時系列で進んでいく。当事者が望む未来のシミュレーションは、過去に行ってきたケアの蓄積に裏打ちされており、その意味で過去の参照でもある。つまり、ここで行われているケアは、未来と過去を行き来しながら現在を生み出す実践なのだ。」(村上靖彦, 2021a)

ここまで、居場所の主(あるじ)が対応するものを「来訪者」の要求と表現してきましたが、主(あるじ)が対応するのは来訪者という抽象的な存在ではなく、あくまでも一人ひとりの要求であることがわかります。

「親と子の談話室・とぽす」において、Sさんが「どんなふうな支えられ方が気持ちいいの?」と尋ねた相手は、「親と子の談話室・とぽす」に来ていた一人ひとり*8)。「実家の茶の間・紫竹」でも、「生きてきた生活の歴史」が「みんな違う」一人ひとりが大切にされており、用意されている麻雀、囲碁、将棋、ミシン、アイロン、機織、オセロを「やりたいか、やりたくないか」を「決めるのは自分」、「油揚げは何枚食べたいか、お麩を何個欲しいか」を決めるのは「本人」だということです。

「親と子の談話室・とぽす」、「実家の茶の間・紫竹」に限らず、居場所の主(あるじ)に話を伺っていると、しばしば、○○さんについての/○○さんとの具体的なエピソードが語られることがあります。このことも主(あるじ)が相手を、例えば子ども、高齢者、障がいの有無などの属性ではなく、○○さんという個人として向き合っていることの現れ*9)。このような主(あるじ)の対応は、第三者としての専門家が属性に焦点をあてた高齢者という抽象的な存在を想定し、介護予防という要求を先取りして、それを実現するための機能(体操など)を設定する振る舞いとは異なっている*10)。

主(あるじ)が一人ひとりに向き合っていることは、同時に、「親と子の談話室・とぽす」や「実家の茶の間・紫竹」を訪れる人々にとって主(あるじ)は同じ場所にともに居る顔の見える存在であることを意味します。このことは、居場所を訪れる一人ひとりが主(あるじ)のことを代表、理事長、店長などの肩書きで呼ばずに、Sさん、Kさんなどのように個人名で呼んでいることにも現れています。

主(あるじ)による要求への対応とは、一人ひとりの〈小さな願い〉への対応であり、それは「その人をダイレクトに肯定」することにつながる。この場合、主(あるじ)の対応が一人ひとりの〈小さな願い〉を先取りしているかのように見えるのは、それが「未来と過去を行き来しながら現在を生み出す実践」だからであり、主(あるじ)が一方的に何かを押し付けているのとは異なっている。ただし、村上靖彦が次のように指摘するように、これは「独りよがりなパターナリズム」につながる可能性がある。

「願いを生み出すケアは、ときとして独りよがりなパターナリズムにつながりやすい。それゆえに、声かけをして本人の声に耳を傾けることの重要性が際立ってくるのだ。」(村上靖彦, 2021a)

それゆえ、「親と子の談話室・とぽす」のSさんによる「どんなふうな支えられ方が気持ちいいの?」という声かけが重要になる。「実家の茶の間・紫竹」では当番の役割として、「目配り、気配り、気遣いが当番全員の最も大切な役割」(河田珪子, 2016)があげられていますが、Kさんは次のように話しています。

「一人ぼっちでぽつんとしてね、所在なく居るかどうか。あるいは、一人ぼっちを楽しんでるかどうかっていうのをまず見てますね。いつもそれは見てます。それから、先ほどのようにお手洗い行きたい時に、あれだけ重度になると、誰に声かけていいかわかんないですよね。だから声かけやすい顔をしてること。どんなに忙しいように見えても、声かけてもらえる顔してること。それは気をつけてるかな。」

どんなに忙しくても、声をかけてもらいやすい顔をして他者と居合わせている*11)こと。これによって、一人ひとりが〈小さな願い〉を伝えやすい状況を作ることが配慮されているということです。

要求の行き先であり基礎としての居られること

居場所において主(あるじ)が行おうとしていることは、一人ひとりの〈小さな願い〉に対応することですが、さらに、一人でも孤立することなく居られる場所を実現するためでもあります。

「親と子の談話室・とぽす」では、見張られ感がなくゆっくりしてられるけれど、困った時には傍にいてくれる場所、「実家の茶の間・紫竹」では「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」というように、表現は異なりますが一人でも孤立することなく居られる場所が目指されています。主(あるじ)による対応は、「バンドのライブのチケットを取るという行為」のように相手に直接対応することだけでなく、一人でも孤立することなく居られる場所を実現するというかたちで、要求に対応することが目指されている。言い換えれば、主(あるじ)は一人ひとりの要求を、居られるというかたちにずらして対応している*12)。これもまた、主(あるじ)による要求の先取りではないのか。

ここで改めて居場所と施設に注目したいと思います。居場所と施設の違いを要求と機能の関係の反転として捉える時、それぞれの場所はどのように作られると捉えることができるのか。

施設では、第三者としての専門家によって機能はあらかじめ設定されるため、その機能を実現するための場所として作られる。機能主義、つまり、機能を適切に空間に割り当てるという方法によって作られると言えます。

これに対して、居場所では、生じてくる人々の要求への対応として事後的に機能が備わる。だとすれば、居場所は人々の要求が生まれてくるようなかたちで作られていることになります。このことを筆者はこれまで、居場所は人々が居られる場所として作られているからだと考えてきましたが*13)、人々が居られる場所を実現することが、なぜ人々の要求が現れてくることにつながるのかを十分に考え切れていませんでした。村上靖彦(2021a)の議論は、この部分の考察を進める手がかりも与えてくれます。

村上靖彦は、次のように「『〈小さな願い〉を叶える』という日々のケアが、その積み重ねのなかで『自分の本来の居場所を見つける』ことへとつながる」、「〈居る〉という感覚は願いの最終的な行き先でもあり、一つひとつの願いの基礎でもある」と指摘しています。

「本章を通して考えてきた〈小さな願い〉は、最終的にはその人が落ち着ける場所、すなわち『本来の位置』へと向かう願いに至る。」

「願いを伝えることによって、自分自身の位置を再定位することにつながる。自自分が一番望んでいることは何か、どのような環境がもっとも落ち着けるのか、見出すことも伝えることも難しい。言葉を奪われていることも少なくない。だからこそ、ケアラーがその媒介者として機能する。『〈小さな願い〉を叶える』という日々のケアが、その積み重ねのなかで『自分の本来の居場所を見つける』ことへとつながる。『自分の本来の居場所』とは、自分の存在を肯定できるかどうかという、根源的な問いとも共鳴するテーゼだ。」

「前章では『自分が落ち着ける居場所』の重要性について考察したが、このように〈居る〉という感覚は願いの最終的な行き先でもあり、一つひとつの願いの基礎でもある。」(村上靖彦, 2021a)

主(あるじ)は、一人でも孤立することなく居られる場所を実現することによって、要求に対応しようとしている。なぜ、居られることを実現することが、要求への対応となるのか。村上靖彦によれば、「〈小さな願い〉は、最終的にはその人が落ち着ける場所、・・・・・・へと向かう願いに至る」、「〈居る〉という感覚は願いの最終的な行き先」へと至るものであるから。そして同時に、「〈居る〉という感覚」は「一つひとつの願いの基礎でもある」。主(あるじ)による一人ひとりの要求への対応とは、まさに「〈居る〉という感覚」をもたらそうとするものだと考えることができます*14)。

ここで重要なのが、主(あるじ)による一人ひとりの〈小さな願い〉への対応という「未来と過去を行き来しながら現在を生み出す実践」が、居場所という連続性をもった場所においてなされていること。居場所は、場所として存在していますが、場所として存在していること自体が時間的な連続性において存在しているということを現している*15)。

村上靖彦の議論から気づかされたのは、要求に対応する場面を切り出すのではなく、要求への対応を居場所という時間の流れとして捉える視点です。

「親と子の談話室・とぽす」を訪れた心の病を抱える人々が、「一緒に温泉に行きたい」、「一緒に話をしてもらいたい」、「僕の話を親身になって聞いてくれる人がいればいい」という〈小さな願い〉をSさんに話すことができたのは、「親と子の談話室・とぽす」が既に心の病を抱える人々にとって居られる場所になっているから。「実家の茶の間・紫竹」で麻雀、囲碁、将棋、ミシン、アイロン、機織、オセロを「やりたいか、やりたくないか」、「油揚げは何枚食べたいか、お麩を何個欲しいか」という〈小さな願い〉を自分で行うことができるのは、「実家の茶の間・紫竹」が既にそこを訪れる人々にとって居られる場所になっているから。要求への対応という場面は、居場所という時間の流れから切り離すことはできない。

村上靖彦は「願いとケアは垂直に折り重なる時間が源となる」(村上靖彦, 2021a)と表現しています。

先に、人々が居られる場所を実現することが、なぜ人々の要求が現れてくることにつながるのかと書きました。しかし、ここまでの議論を受ければ、人々が居られる場所だからこそ、人々の要求を生み出すのだということになります。なぜなら、居られるとは「垂直に折り重なる時間」を源とするもので、それは「願いの最終的な行き先でもあり、一つひとつの願いの基礎でもある」から。

それゆえ、人々が居場所に居られること自体が、理念の具体例となり、理念の中身をより豊かなものにし(下新庄さくら園)、また、他の人を迎え入れる(実家の茶の間・紫竹)ことを可能にするのだと考えています。

■注

- 1)主(あるじ)とは、明確な理念と自らの責任において場所をしつらえ、人々に関わっていく存在。そして、状況に応じて人々の関係を媒介し、既存の制度や施設に縛られることなく柔軟に人々の要求に対応していく存在である(田中康裕, 2021)。

- 2)「親と子の談話室・とぽす」の詳細は田中康裕(2021)を参照。

- 3)「親と子の談話室・とぽす」がオープンした当時は校則が厳しく、子ども同士で喫茶店に行くことが禁止されていた。こうした状況で、「親と子の談話室・とぽす」が子どもだけでも入れる図書コーナー付きの喫茶店として開かれたのは、子どもを含めて誰もが入れる場所にするためである。Sさんは次のように話している。「児童館とかね、子どもの城とか、子どもの遊び場とか、フリースペースっていう言葉は一切。・・・・・・、何か入ってくるのに制限されてるっていう気持ちがあるでしょ。喫茶店って言えば誰でも入れるかなって、子ども以外は。だから、子どもも入れる喫茶店っていうふうにしたんです。」

- 4)Sさんが定期的に発行している『とぽす通信』の「『とぽす響きの会』第60回記念号」(2002年)より。

- 5)居場所はルールのない自由な場所と捉えられることがある。例えば、筆者も出版に携わった日本建築学会(2019)では「『まちの居場所』のアイディアガイド」の1つとして「ルールで縛らない」ことがあげられている。もちろん、居場所では「ルールで縛らない」ことが大切にされているが、ここで見るように、ルールが定められていることは無視できないと考えている。

- 6)「実家の茶の間・紫竹」の詳細は河田珪子(2016)、田中康裕(2021)など参照。

- 7)村上靖彦は、次のように〈小さな願い〉を「『欲望』と言い換えてもいいかもしれない」と述べている。「『人ってみんなそうじゃん』と考えること、つまり生活のロジックは、医療のロジックとは違って患者自身の〈小さな願い〉を基準とする。ここでは『欲望』と言い換えてもいいかもしれない」(村上靖彦, 2021a)。

- 8)「親と子の談話室・とぽす」では、オープン当初から「年齢、性別、国籍、所属、障害の有無、宗教、文化等、人とのつきあいの中で感じる『壁』を意識的に取り払い、より良いお付き合いの場所」(『とぽす通信』の「『とぽすとその仲間展』第18回記念号」(2011年)より)にすることが大切にされており、Sさんはこれを「新しいコミュニケーション」と表現している。

- 9)人々を例えば子ども、高齢者、障がいの有無などの属性を通して抽象的な存在と捉える専門家を、ここでは「第三者としての専門家」と表現している。「第三者としての」という表現を用いているのは、全ての専門家が目の前にいる相手を抽象的な存在と捉えるわけではないからである。

- 10)この点に関して、村上靖彦は「ケアが肯定するのは、匿名の厚生を最大化するための健康政策ではなく、名前を持ったそれぞれの人の個別の欲望だ」と指摘している(村上靖彦, 2021a)。

- 11)この状況においては、話をするなど直接的なコミュニケーションは行われていないが、かと言ってそれぞれが全く無関係に過ごしているのでははなく、Kさんは一人ひとりを、逆に、一人ひとりはKさんを認識している。これは、建築学者の鈴木毅(2004)のいう「居合わせる」という居方、つまり、「別に直接会話をするわけではないが、場所と時間を共有し、お互いどの様な人が居るかを認識しあっている状況」である。

- 12)要求をずらすことはこちらの記事を参照。居場所における居られることが、要求がずらされることで実現しているとすれば、居られるとは完全に能動的な行為とも、完全に受動的な行為とも言えないことになる。このような行為は中動態(相)として捉えることができる。中動態についてはこちらの記事や、こちらの記事の注3)を参照。

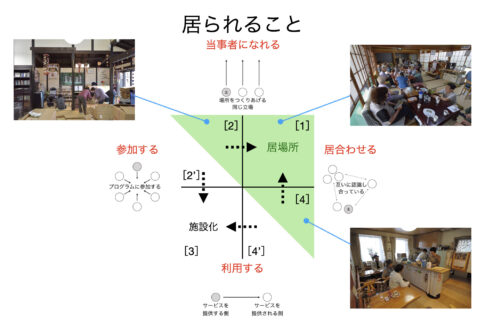

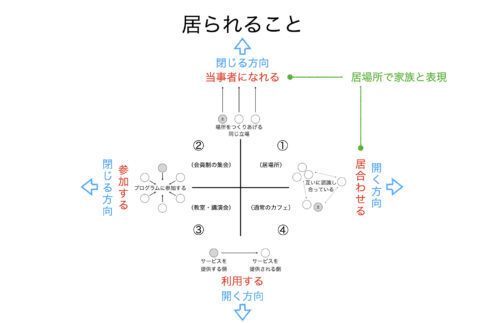

- 13)筆者は居られることを、①サービスの利用者ではなく、場所を作りあげる当事者になれる、②プログラムに参加するのではなく、居合わせる、という2つの側面で捉えている。詳細はこちらの記事を参照。

- 14)村上靖彦は別の書籍で「ある」と「居る」を区別して、「『ある』は事実の確認だが、『居る』は絶えず肯定されないと『居る』ことにならない」(村上靖彦, 2021b)と指摘する。

- 15)村上靖彦は別の書籍で、居場所には「参加する人自身が居続けられるという本人の感性における内的な連続性」、「同じ住所にいつ行ってもそこにあるという物理的な場所の連続性」、「同じ人と会えるという対人関係の連続性」という「三種類の連続性」があることを指摘している(村上靖彦, 2021b)。

■参考文献

- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 田中康裕(2021)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』水曜社

- 日本建築学会編(2010)『まちの居場所:まちの居場所をみつける/つくる』東洋書店

- 日本建築学会編(2019)『まちの居場所:ささえる/まもる/そだてる/つなぐ』鹿島出版会

- 村上靖彦(2021a)『ケアとは何か:看護・福祉で大事なこと』中公新書

- 村上靖彦(2021b)『交わらないリズム:出会いとすれ違いの現象学』青土社

(更新:2021年11月26日)