施設、特に高齢者施設や福祉施設では利用者、あるいは、これに敬称をつけた「利用者さん」という表現が日常的に使われています。このことは、「利用者さん」をキーワードとしてウェブサイトを検索すると、社会福祉法人や介護に関するページが検索結果の上位に並ぶことに現れています。

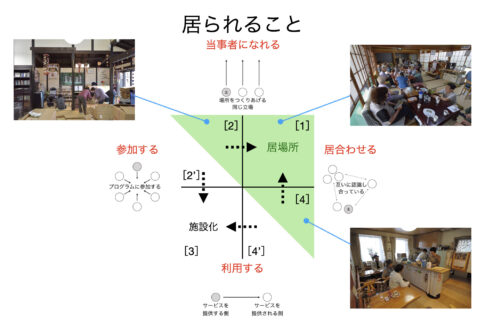

利用者というと、あらかじめ誰かが定めたサービスを利用する人、お客さんとして運営には携わらない人というニュアンスがあるため、コミュニティカフェ、地域の茶の間、まちの縁側など(以下、居場所と表記)のように、運営に携わる人とそうでない人との関係が緩やかな場所の人を利用者と呼ぶのは相応しくないのではないかと考えたことがあります。

ところが、最近、哲学者の鷲田清一氏の『つかふ:使用論ノート』(以下、鷲田清一(2021)と表記)を読み、利用することについて改めて考えていました。

「つかふ」には「使ふ」だけでなく、「仕ふ」、「遣ふ」という表記があるように、「つかふ」は「他者を「道具」や「手段」として使うこと以上の意味をもつ」。それにも関わらず、いつ頃からか「「つかふ」という語が妙に痩せ細ってきた」のではないか。この本は、このような書き出しから始まります。

利用者にはあらかじめ誰かが定めたサービスを利用する人、お客さんとして運営には携わらない人というニュアンスがあると書きましたが、利用者をこのように捉えること自体が、「つかふ」を痩せ細った貧弱なイメージでしか捉えてこなかったということかもしれません。

鷲田清一(2021)では、「つかふ」をめぐって深い議論が展開されていますが、特に印象に残っているのは次の2つです。

1つは、「なじむ」について。

鉛筆で字が書くことが当たり前のようにできるようになると、それまで一度も練習したことがなくても、黒板にチョークで字を書くことができる。砂場に足で字を書くこともできるようになる。これが可能なのは、ある「式」(スキーム)が「いったん身体のどこかに定着すれば、他のいずれの身体部位においても反復可能なものとなる」からであり、身体とは「そういう行為のさまざまな「一般式」を束ねたもの」としてある。

「こうした〈式〉もしくはスタイルは、いったん身体のどこかに定着すれば、他のいずれの身体部位においても反復可能なものとなる。そういう意味で「一般的」なものである。そういう行為のさまざまな「一般式」を束ねたものとしてわたしたちの身体はある。いや、物のひとつとしての身体は「わたしの身体」になる。身体(body)は〈物体〉(body)のひとつ——bodyとしての身体の了解はすでにそれを対象として自己から隔てたところに成り立つ——である前に、まずは〈式〉としてあるということである。

これを別の言葉でいいかえると、使うということは、道具の使用に限定されるものではないということである。道具の使用は、それを使う者と使われる物との分離を前提としている。しかしそういう分離が生まれるれる前提として、さらに別の、より根源的な使用の次元があるということである。

ある行為の特定の〈式〉の定着とその転移、それを別の言葉でいえば、習慣の獲得ということになる。習慣の獲得とは、身体の新しい用法を身につけるということだ。」(鷲田清一, 2021)

道具の使用を「ある行為の特定の〈式〉の定着とその転移」、つまり、習慣の獲得と捉えるならば、道具の使用とは、人が自らの明確なイニシアティヴにもとづいて道具を統制下に置くことでなく、「異なる構造を受け容れることで逆に自己を拡げてゆくということ」である。これが、人と物との相互浸透的な現象としての「なじむ」と指摘されています。

「「なじむ」は「馴染む」と書く。外なる何かがおのれの内に染み込んできて「馴れ」が増すということだ。つまり、違和感が減じる、消えるということ。「馴染む」は物を主語とする。何かを使いこなすうちに、使用されるその物の特性が使用する者の側に浸透してくるという現象を言い当てる表現である。」(鷲田清一, 2021)

もう1つは、「使用の過剰」について。

道具とは、ある目的のために役に立つものとして作られたもの。けれども、レヴィ=ストロースがいうブリコラージュ(器用仕事)のように、「「これ、何かに使える」「これ、いつか使えるんじゃないか」といった思いのなかで使い回す——たとえば転用し、借用する——というケース」もある。つまり、道具とは、作られた時の目的のためではない場面でも使わる。鷲田清一(2021)では、これが「使用の過剰」と呼ばれています。そして、「使用の過剰」においては、目的そのものが変更される、未知の目的が構築される。

「いうまでもなく、道具とは用いられるものである。何かを作るために、何かを動かすために、それを使って何かをなすために。そしてそのために道具はしかと役立つものでなければならない。役に立たなければ、道具が道具としてあるその存在価値はない。さてその「役に立つ」ということは、すぐに「手段として」と言い足されもするが、手段と道具とは異なる。手段は、ある目的の実現のために用いられるものである。が、すでに見たように、道具の使用はしばしば、目的そのものを変更する。つまり、使ううちに当初の目的からずれてゆくものでもあった。それはたんに手段であるより創造的なことである。そのことをわたしたちは《使用の過剰》と規定したのであった。」(鷲田清一, 2021)

「「器用仕事」の要となるのは転用と借用(見立て)であった。それは、使用の仕方をずらせることで、《目的−手段》の一義的な連鎖をみずから外すということである。別の用途に転用するというのは、つまり、《目的−手段》の関係を複義的にしてゆくということである。さらには目的が手段を規定するだけではなく、意表をつく手段の組み合わせが未知の目的を構築してゆくということである。」(鷲田清一, 2021)

「使用の過剰」によって目的そのものが変更されたり、未知の目的が構築されたりすること。これは、居場所にも見出すことができます。

ここで紹介するのは、大阪府の「ふれあいリビング」整備事業の第一号として下新庄鉄筋住宅(その後、大阪市に移管され現在は市営下新庄4丁目住宅)に開かれた「下新庄さくら園」というコミュニティカフェ。

「ふれあいリビング」というのは、「高齢者の生活圏、徒歩圏で、『普段からのふれあい』の活動があれば、高齢でも元気で、お互い元気かどうか確認できて、何かあったら助け合うこともできるのではないか」という考えから、「前もって予約して、かぎを借りて、使う時だけ開けるという使い方がどうしても多い」集会所とは異なり、「気軽に立ち寄ることができる協同生活の場」(植茶恭子・広沢真佐子, 2001)としてもうけられる場所で、2018年度末時点で、43の府営住宅で「ふれあいリビング」が開かれています(大阪府, 2019)。

「ふれあいリビング」は喫茶を中心とする場所として定着していますが、喫茶を中心とする場所として定着した背景には、第一号の「下新庄さくら園」での次のような試行錯誤がありました。

既存の集会所とは異なる「気軽に立ち寄ることができる協同生活の場」とするため、当初、大阪府「ふれあいリビング」を100円でコーヒーなどの飲物を提供する喫茶中心の場所と想定していました。

ところが、下新庄鉄筋住宅の住民を交えたオープンまでの話し合いにおいて、100円の飲物の売り上げだけでは運営費を賄うのは難しいという意見が出されます。そこで「喫茶コーナー」に加えて、「食事会や趣味のサークル活動のほか、研修や会議、展示会など多目的」に利用できる「だんらんコーナー」、「食事サービスのほか、料理教室やイベント時の料理、おかしづくり、グループでの食事づくりなど」に利用できる厨房がもうけられ、だんらんコーナーと厨房をグループで借りてもらうことによる会場使用料で運営費を賄うことが計画されました。

下新庄鉄筋住宅には集会所が2つあり、以前からカラオケや民謡などの活動が行われてきました。「下新庄さくら園」の「だんらんコーナー」と厨房の利用方法として想定されていた食事会、趣味のサークル、研修や会議などは集会所で行われていたもの。つまり、「下新庄さくら園」は毎日開いている集会所のような場所として計画されたと言えます。

ところが、実際に運営が始まると、計画していた以上に喫茶が好評だったとのこと。初代代表はこの経緯を次のように話しています。

「蓋開けてみたら、喫茶〔コーナー〕の方が満員だから全部こっち〔だんらんコーナー〕へ入り込んでしまって。・・・・・・。だから、『だんらん室』ができなくなって。」

こう話されている通り、「下新庄さくら園」では喫茶が計画以上に好評であり、「喫茶コーナー」だけでなく、「だんらんコーナー」も喫茶の場所として利用されることになりました。結果的には当初、大阪府が想定していた通りになったわけですが、「ふれあいリビング」が喫茶の中心の場所として定着したことの背景には、このような「下新庄さくら園」での経験があります。

さらに、喫茶の場所が中心になったことで、「下新庄さくら園」は初代代表が「駆け込み寺」と表現するような、困った時に助けを求めることができる場所としての役割も果たすようになりました。例えば、認知症の人の住戸でガス湯沸かし器の警報が鳴りっぱなしになっているという連絡を受け、慌てて現場に駆けつけたり、怪我をしたが車がないため病院に行けないという連絡を受け、救急車を呼んだりしたこともあったとのこと。初代代表はこれを次のように話しています。

「模索しながらやってるなかで、だんだんだんだん膨れてきて、『これもできるじゃない』、『こんなこともできたね』、『こんなこともできるじゃないか』いうのが、もうすごくこんなに広がってきた、・・・・・・、全然自分が考えてない、ここまで。」

「だんらんコーナー」と厨房をグループで借りてもらう毎日開いている集会所のような場所から、喫茶を中心とする場所として定着したこと。そして、当初は考えていなかったような「駆け込み寺」のような役割を担う場所になったこと。このように、「下新庄さくら園」では「使用の過剰」によって目的そのものが変更されたり、未知の目的が構築されたりすることが生まれている。

これは人々が「下新庄さくら園」を、このように使える、このように役に足つという目的を発見したプロセスであり、このプロセスもレヴィ=ストロースがいうブリコラージュ(器用仕事)と捉えることが可能です。

興味深いのは、「下新庄さくら園」は大阪府による「ふれあいリビング」整備事業という制度に基づいて開かれたことです。

居場所と施設の違いを要求と機能の関係の違いとして、次のように捉えてきました。居場所では、機能は生じてくる要求への対応として備わってくる。これに対して施設では、機能は要求に先行し、実現すべきものとしてあらかじめ設定される。つまり、居場所と施設とでは要求と機能の関係が反転しているのだと。

「下新庄さくら園」がオープンする時に、「だんらんコーナー」と厨房をグループで借りてもらうことが考えられたのは、要求の先取りを通した機能の設定ということになります。ところが、「下新庄さくら園」を訪れた人は、この場所を喫茶の場所として利用した。つまり、「下新庄さくら園」の利用者はあらかじめ定められたサービスを利用するだけの存在にはならなかった。

そして、「下新庄さくら園」は、そのような利用者の要求を受け止め、喫茶の場所として定着することになった。先にみたように、居場所では、機能は生じてくる要求への対応として備わってくるのだとすれば、「使用の過剰」こそが「下新庄さくら園」を、施設から居場所に変えたということになります。

喫茶の場所として定着したことは、「下新庄さくら園」が人々の要求に「なじむ」場所になったということ。そうすると、「使用の過剰」によって施設から居場所に変えられたことで、「下新庄さくら園」には人と場所との相互浸透的な現象である「なじむ」という現象が生じたと捉えることもできる。

鷲田清一(2021)では、オルガンの演奏に触れて次のように記されています。

「オルガン演奏においてはこのように、弾く者の身体、より正確には嵩ばりとしてのその身体空間とその周囲世界との相互的な「含みあい」——ここでimplicationは一方による他方の「統合」や「所有」ではなくあくまで相互蚕食的な関係であるので、「包含」ではなく「含みあい」と訳しておく——のなかに音楽が立ち上がってくる。まさに演奏者の身体とオルガンとがたがいに蚕食しあいつつ一つに縫いあわされるところに、音楽は生成するのである。そのとき、演奏者はオルガンを使う者というよりもむしろ、音楽に使われている者としてあると、そのようにすら言えそうである。ここからさらに、演奏者(オルガンの使用者)は、オルガンを弾くに先立って演奏者としてあるのではなく、まさにオルガンを弾くなかでじつはみずからもその使用者となってゆくのだと言うこともできそうだ。」(鷲田清一, 2021)

人々にとって「居られる」場所としての居場所も、「身体空間とその周囲世界との相互的な「含みあい」」として立ち上がってくると言うことができるように思います。

参考文献

- 植茶恭子, 広沢真佐子(2001)「大阪府コレクティブハウジングの取組み」・『財団ニュース』高齢者住宅財団, Vol.45, pp.105-112

- 大阪府(2019)『大阪府営住宅ストック活用事例集 2019年度版』

- 鷲田清一(2021)『つかふ:使用論ノート』小学館