まちの居場所が実現する価値を問う:伊藤穰一、ジェフ・ハウ『9プリンシプルズ』を読んで

MITメディアラボ(MIT Media Lab:米国マサチューセッツ工科大学(MIT)建築・計画スクール内に設置された研究所)の伊藤穰一氏、ジェフ・ハウ氏の著書、『9プリンシプルズ:加速する未来で勝ち残るために』(早川書...

居場所

居場所MITメディアラボ(MIT Media Lab:米国マサチューセッツ工科大学(MIT)建築・計画スクール内に設置された研究所)の伊藤穰一氏、ジェフ・ハウ氏の著書、『9プリンシプルズ:加速する未来で勝ち残るために』(早川書...

居場所

居場所先日、千里ニュータウン新千里東町の「ひがしまち街角広場」を訪問しました。近隣センターの空き店舗を活用して2001年9月にオープン。半年間の社会実験後は行政からの補助金を受けず、住民がボランティアとなり運営し続けてきた場所...

居場所

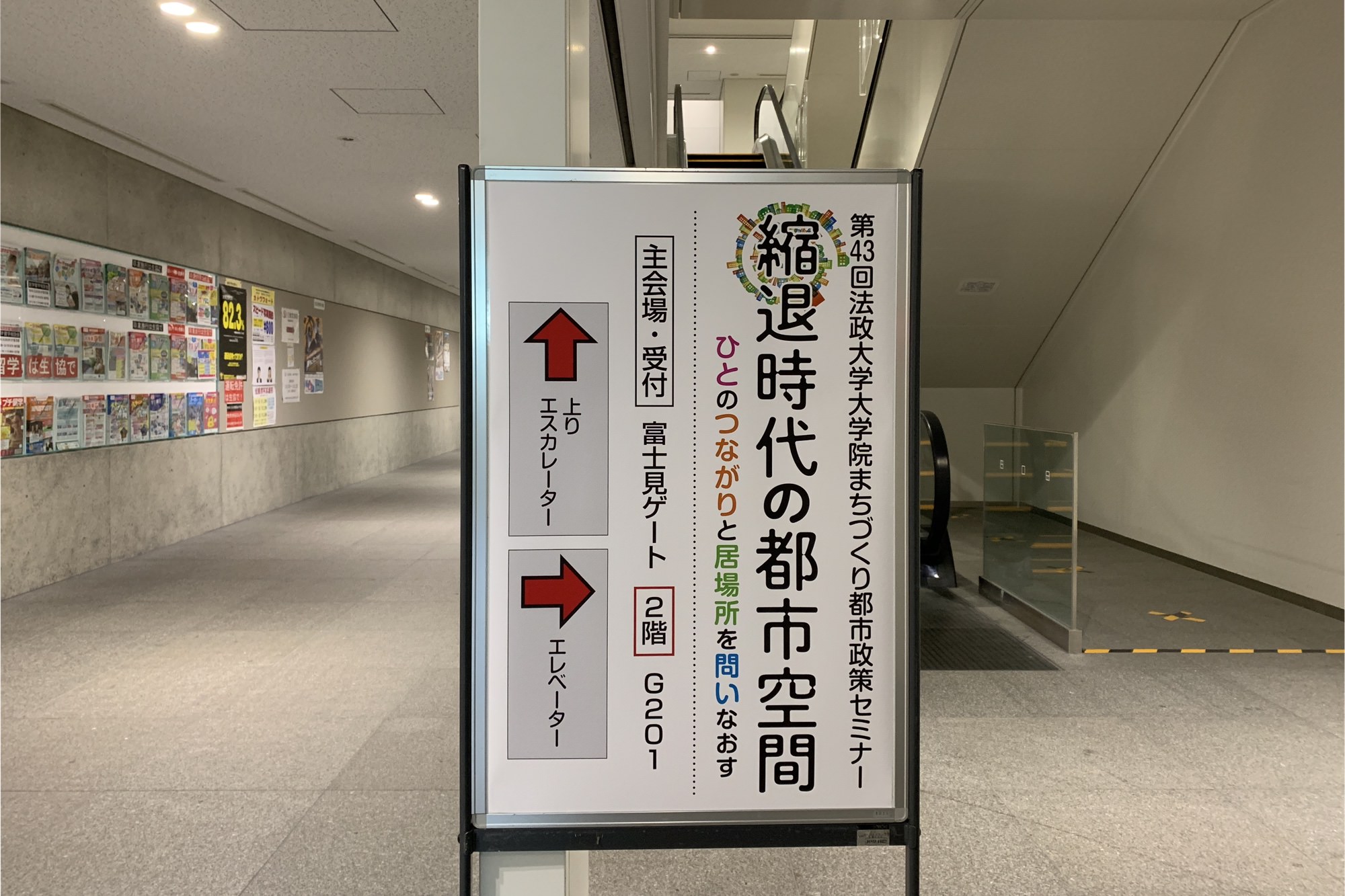

居場所2018年10月20日(土)、第43回法政大学大学院まちづくり都市政策セミナー「縮退時代の都市空間−ひとのつながりと居場所を問いなおす−」に、分科会のパネリストとして参加させていただきました。 場所:法政大学市ヶ谷キャン...

居場所

居場所「まちの居場所」は人々が緩やかに出会える場所という街にとっての基本的なインフラであること、そして、現在「まちの居場所」には多くの役割が期待され過ぎているのではないかということ。先日、ある会議で意見交換させていただき、「ま...

居場所

居場所近年、特に高齢社会への対応という観点で「まちの居場所」(コミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側など)に注目が集まっています。 「まちの居場所」が抱える課題の1つに運営資金の獲得がありますが、その際、 行政からの補...

居場所

居場所先月、フィリピンのADB(アジア開発銀行)で開かれたセミナーに参加させていただきました。世界銀行・ADBが主催し、ワシントンDCの非営利法人・Ibashoが関わる大船渡の「居場所ハウス」、フィリピンのバゴング・ブハイ(B...

居場所

居場所先日(2018年5月24日(木))、都営地下鉄新宿線・船堀駅前のタワーホール船堀で開催されていた「「親と子の談話室・とぽす」とその仲間展」(5月23〜5月26日まで開催)を訪問しました。江戸川区のコミュニティ・カフェ「親...

居場所

居場所レイ・オルデンバーグは『サードプレイス:コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』(みすず書房 2013年)において、「インフォーマルな公共生活の中核的環境」を第一の家、第二の職場に続く「サードプレイス」(第三の...

居場所

居場所2000年頃から、日本では「まちの居場所」(コミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側などと呼ばれることもある)が同時多発的に開かれています。 「まちの居場所」は、あらかじめ予定を立ててから、何らかの目的に参加する公...

居場所

居場所2000年頃から、日本ではコミュニティ・カフェ、地域の茶の間、まちの縁側などの「まちの居場所」が同時多発的に開かれています。「まちの居場所」を捉える上で重要な概念の1つに、レイ・オルデンバーグによるサードプレイスがありま...