大学・大学院では、卒業論文・修士論文(卒論・修論)の締め切りが近づく季節となりました。

東日本大震災の被災地にも、卒論・修論のために多くの大学生・大学院生が調査にやってきたと思います。以前、被災地にお住まいの方から「被災地には卒論のネタを求めてる学生がウロウロしていた」という話を聞いたことがありますが、被災地は卒論・修論、あるいは、より一般に研究対象になってきたという側面がある。

これは、「居場所ハウス」も同じ。「居場所ハウス」にも時々、卒論・修論などのために調査に来る方が時々います。

「居場所ハウス」の運営に関わって、自分自身が卒論・修論などの調査対象になることがあるというのは、貴重な経験かもしれません。

自分自身が調査をしてきた/していく立場であり、これまで調査先に迷惑や負担をかけたこともあると思います。また、卒論・修論というかたちで若い方に被災地に、「居場所ハウス」に興味を持ってもらえることはありがたいこと。そして、卒論・修論をきっかけとして、そこから新たなことが生み出される可能性もある。こうした思いから、卒論・修論などの調査に来られた方にはなるべく協力したいし、応援したいと考えています。

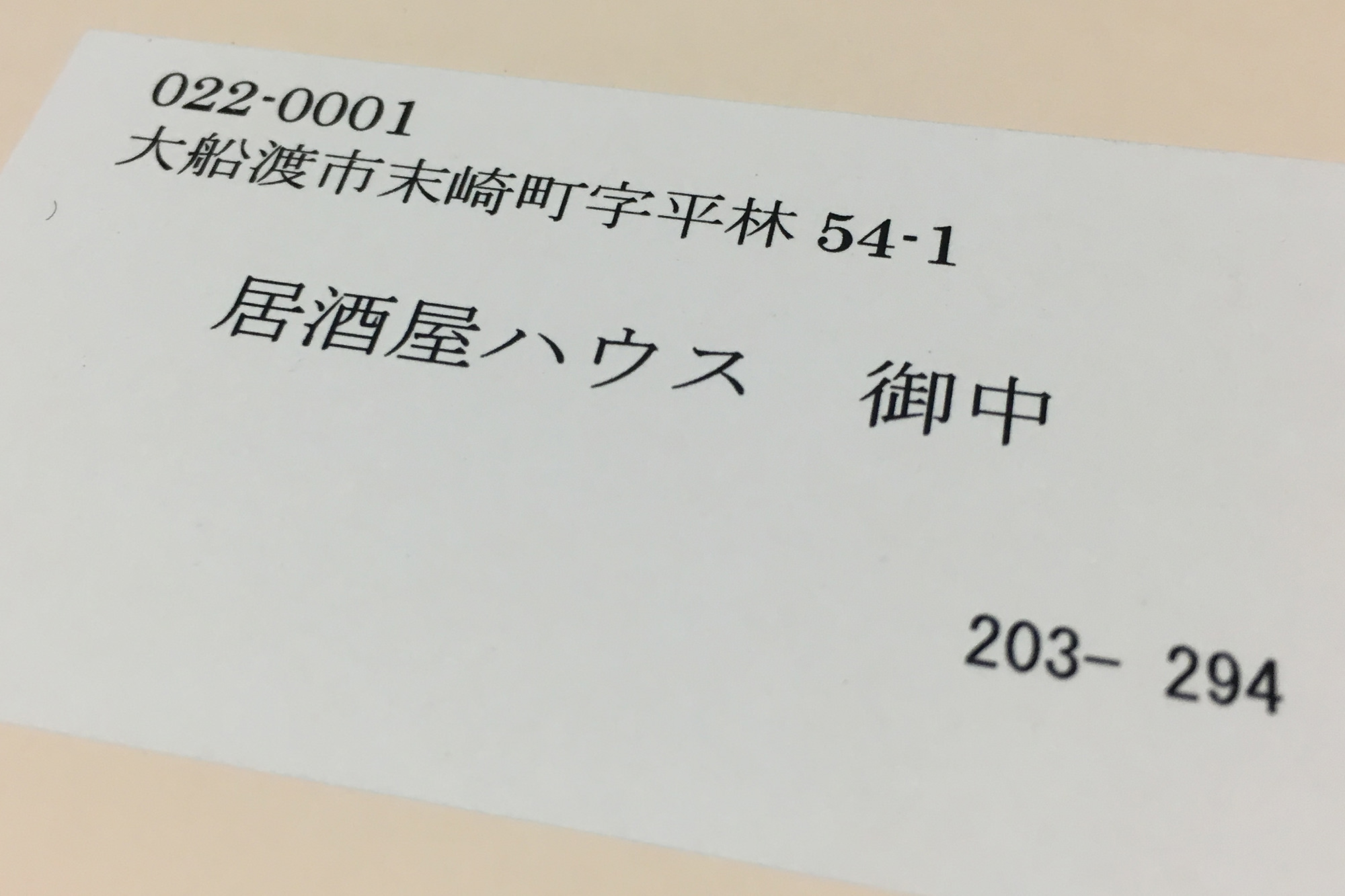

こうした個人的な思いは別としても、「居場所ハウス」の方々は、卒論・修論などの調査に来られる方に対して、基本的には暖かく迎えておられるように感じます。自分たちの活動に興味を持ってもらえたことは嬉しいことであり、「居場所ハウス」のある大船渡市末崎町は容易にアクセスでできないため遠路はるばる来てくれたことの歓迎の意味があるかもしれません。また、これが社会で若い世代を育てるということなのかもしれません。

ただし、自分自身のことを棚にあげてこのようなことを書くのは憚られますが、もし、卒論・修論が、大学の卒業・大学院の修了自体を目的として行われるのだとすれば、研究が自らの業績自体を目的として行われるのだとすれば、調査を受ける側の者としては残念なことのようにも思います。

フランス文学者・武道家など多様な顔を持つ内田樹氏は、学術論文の本質は、「「まだ見ぬ読者」を宛先にした「贈り物」」だと書いています。

調査を受けることが、調査対象となった人から、卒論・修論などの論文を執筆する人への(情報やデータなどを)「贈り物」として渡すことだとすれば、その論文がその次の「まだ見ぬ読者」への「贈り物」になる。こうした「贈り物」の連鎖が続いていけばと思います。

「学術論文はそうではありません。

誰が読むのかは、それは書いているときはまだわかりません。

いつか、どこかで、その論文を手に取ることになる「誰か」です。

みなさんが今回選んだのと同じテーマについて、何となく気になって、前からいろいろ考えていて、「もっと知りたい、もっと理解したい」と思っている「誰か」です。

論文はその「まだ見ぬ読者」を宛先にした「贈り物」です。

その読者に「ああ、私は『こういうもの』を探していたのだ。『こういうもの』を読みたかったのだ」と思って貰うように書く。

その「贈り物」性こそが学術論文の本質であると申し上げてよろしいでしょう。」

*内田樹「卒論の書き方」・『内田樹の研究室』2010年8月3日

ただ、ここに書いたのと矛盾するようですが、調査を受けるのはそれなりに負担であり、また、卒業・修了自体を目的とする調査が続けば、地域における研究への不信感は高まっていく。この不信感が広がれば、いずれ研究という行為自体が困難になるのではないかという状態になることを危惧します。

外部からやって来て、調査結果(データ)を持ち帰り、卒論・修論などの論文としてまとめていくのとは別のかたちの研究のあり方を考える必要があるのかもしれません。これは、研究結果それ自体ではなく、研究の一連のプロセスが持つ可能性を考えることではないかと思います。

アートの世界では、アーティスト・イン・レジデンス(Artist-in-Residence)という仕組みがあります。Wikipediaによると、アーティスト・イン・レジデンスとは「各種の芸術制作を行う人物を一定期間ある土地に招聘し、その土地に滞在しながらの作品制作を行わせる事業のこと」。

これと同じ仕組みとして、リサーチャー・イン・レジデンス(Researcher-in-Residence)という仕組みを考えてみたくなります。研究者がある一定期間、ある地域に住み込む。住み込むというプロセス自体が調査であり、同時に、得意なことを通して地域に貢献していく。そして、最終的には論文としてまとめていく。

残念な状況ですが、現在の大学では十分に研究のための時間が取れないという話を聞きます。だとすれば、地域を巻き込んだ研究の仕組みを可能性を描いてみることも無駄ではないと思います。

得意なことを通して地域に貢献していくという部分について、アメリカの社会学者、ウィリアム・F・ホワイト(William Foote Whyte)が次のように記していることが思い浮かびます。

「私がノートン団や他のいくつかのグループに受け容れられるようになるにつれて、私が周りにいるだけで、人びとが喜んでくれるように、できるだけ楽しく振る舞うように努めた。そして、同時に、グループに影響を与えるようになることは避けようとした。というのも、私がいてもできるだけ影響がないような状態を研究したかったからである。そこで、コーナーヴィル滞在中、私はひとつの例外を除いて、いかなる集団の役職や指導者的地位も引き受けることを避けた。一度だけ、イタリア・コミュニティ・クラブの幹事に指命されたことがあった。私の最初の気持ちとしては指命を断ろうとしたが、幹事の仕事は単に雑事——こまかい事の筆記や書状の整理——と通常は考えられているとのことだったので、思い直した。私は引き受けてみて、控えのノートをとる口実のもとに、開かれている会合の全内容を記録できることに気づいた。」

*W・F・ホワイト(奥田道大 有里典三訳)『ストリート・コーナー・ソサエティ』有斐閣 2000年

研究者は、対象になるべく影響を与えるべきではないかもしれない。けれども、研究者が得意なことを通して地域に貢献するとともに、それ自体が調査にもなるという行為はあると思います。

地域に住むということは、何らかのかたちで地域の人との関係を築くということ。それが、研究者の目を曇らせ、客観的に捉えることを不可能にする恐れは十分にありますが、リサーチャー・イン・レジデンスの意味は決して小さくないと考えています。