少し前、居場所(まちの居場所)について意見交換する機会がありました。

その際、次のような意見が出されました。「まちの居場所」は制度・施設から漏れ落ちたものをすくいあげる(制度・施設を補完する)動きとして生まれてきたものだが、これからの社会においては、制度・施設が「まちの居場所」をどうサポートするか(制度・施設が補完する)という観点から考えてみる可能性はないだろうか? という意見。これからの時代における制度や施設のあり方を問う、行政のあり方を問うという問題提起だと受け取りました。

現時点ではこの問題提起に対する答えを持ち合わせているわけではありませんが、「まちの居場所」をめぐるこの15年ほどの動きを振り返りたいと思います。

今でこそ居場所という言葉は頻繁に使われていますが、居場所がこれほど頻繁に使われるようになったのは、それほど昔のことではありません。

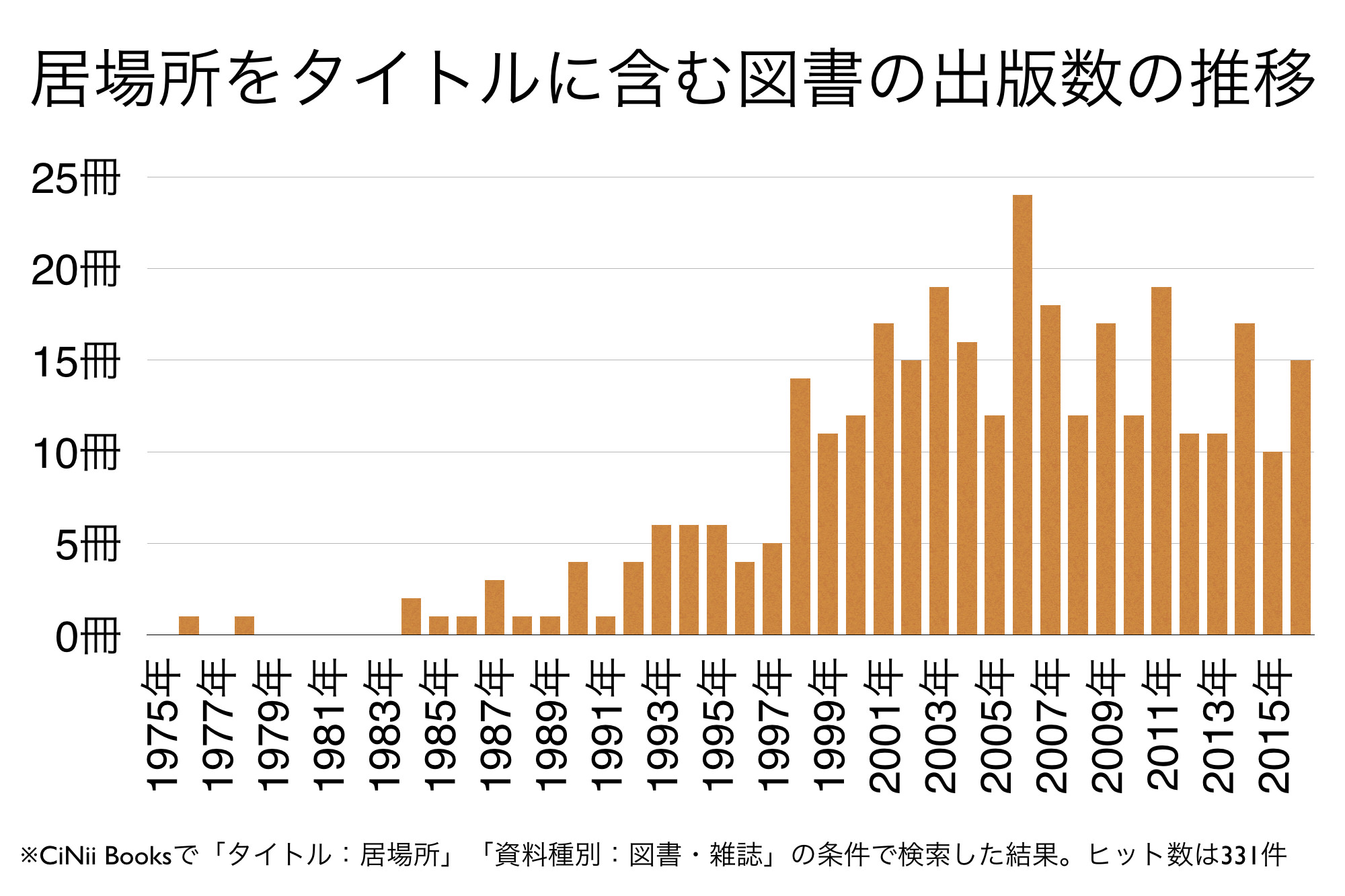

その手がかりとするために、居場所をタイトルに含む図書の出版数を調べてみました。グラフのように居場所をタイトルに含む図書の出版数は1990年代後半になって急増していることがわかります。

1990年代、居場所といえば学校に通わない/通えない子ども(不登校の子ども)とその親のための学校の外の場所であるフリースクール、フリースペースのことを意味していたと言われています。その後、2000年頃からコミュニティ・カフェ、コミュニティ・レストラン、宅老所といった多様な人々が集まれる地域の場所が開かれるようになり、近年では栄養のある/十分な食事を取れない子どもたちに食事を提供する「子ども食堂」が居場所として各地に開かれつつあります。

個人的な経験を振り返れば、「まちの居場所」に最初に出会ったのは2000年頃。当時、在籍していた大学の研究室で調査が行われていた東京都杉並区の「ゆう杉並(杉並区立児童青少年センター)」(1997年9月オープン)、千葉県佐倉市の「佐倉市ヤングプラザ」(1998年1月オープン)を訪問したのが最初。

当時、児童館というと小学生を対象とする施設が多かったのに対して、2つの場所は中高生を対象にしていること、そして、何らかの活動に参加せずとも自由に過ごせるロビー空間が重要視されていることが画期的だった。このようなことを大学の研究室で議論したのを覚えています。

「佐倉市ヤングプラザ」の様子

2003年〜2004年にかけて、現在までお付き合いをさせていただくことになる2つのコミュニティ・カフェ、東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」(1987年4月オープン)、大阪府豊中市千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」(2001年9月オープン)を初めて訪問。

「親と子の談話室・とぽす」は思春期の子ども、不登校の子ども、心の病を抱える人、中高年の女性と対象とする人々を変化させ/広げながら運営が継続。「ひがしまち街角広場」は千里ニュータウンの近隣センターの空き店舗を活用し、目的がなくてもふらっと立ち寄れるという、千里ニュータウンになかった場所を実現。

「親と子の談話室・とぽす」の様子

「ひがしまち街角広場」の様子

ここにあげた場所に共通するのは、対象者や目的が定められている制度・施設に対して、学校に行かない/行けない子どもたちにとっての場所、目的がなくてもふらっと訪れ、自由に過ごせる場所というように、制度・施設では十分に対応できないものをすくいあげる場所として、言い換えれば、制度・施設を補完するものとして開かれてきたという点です。 いつも思い浮かべるのは「ひがしまち街角広場」初代代表のAさんの次の言葉。

「ニュータウンの中には、みんなが何となくふらっと集まって喋れる、ゆっくり過ごせる場所はありませんでした。そういう場所が欲しいなと思ってたんですけど、なかなかそういう場所を確保することができなかったんです。」

千里ニュータウンのまち開きは1962年。当時の行政、専門家、研究者が総力をあげて作り上げた町。けれども、そうした町には、暮らしのもっとも基本となる「何となくふらっと集まって喋れる、ゆっくり過ごせる場所」が存在しなかった。だから、自分たちで「ひがしまち街角広場」を運営しているのだ、と。

暮らしている地域には切実な課題がある。けれども、それは従来の制度・施設では上手く対応できない領域。そこをすくいあげていくのが「まちの居場所」。これは、今でも「まちの居場所」に継承されている重要なポイントです。

こうした「まちの居場所」の動きが生まれつつある一方、制度・施設は確固とした枠組みを持って存在していると思い込んでいましたが、実はそうではなく、制度・施設の足元は揺らいでいるのかもしれない。先日の意見交換会ではこのことを感じました。

高齢社会を迎え、これからもますます高齢化率が上昇していく日本においては、社会保障費をいかに削減するかが切実な課題だとされています。

2015年に施行された「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)では、コミュニティ・カフェをモデルとした「通いの場」がサービスに盛り込まれましたが、荒っぽく表現するなら、社会保障費の削減のため、比較的元気な高齢者は、自助努力で、あるいは、地域で面倒を見あいなさいという話。自助・共助・公助という分類が示されることがあります。

もしかすると、もはや行政には大きな力がないのかもしれない。今思えば新潟市の「実家の茶の間・紫竹」(2014年10月オープン)にはこの状況が典型的に現れています。「実家の茶の間・紫竹」は新潟市が地域包括ケア推進モデルハウスの第一号として開かれた場所で、新潟市では「実家の茶の間・紫竹」の成果をふまえ、市内全区に同様の場所を開く計画。興味深いのは、「実家の茶の間・紫竹」は新潟市がKさんに依頼して開かれた場所(Kさんが新潟市に依頼したのではない)だということ。Kさんは、新潟市で1999年から「地域の茶の間・山二ツ」を、2003年〜2013年3月まで「うちの実家」という場所を開いておられた方。「実家の茶の間・紫竹」は、Kさんが新潟市から「実家の茶の間」を再現して欲しいという依頼を受けて開かれた場所。高齢社会という大きな課題に取り組むための知見を、Kさんという個人が持っており、行政は個人の知見を必要としている。制度・施設を補完するものとして開かれてきた「まちの居場所」の価値が、制度・施設の領域の縮小に伴い認められるようになりつつあることの現れではないか。

「実家の茶の間・紫竹」の様子

これに関連して、最近感じるのは「まちの居場所」に対する研究のあり方が変化しつつあるのではないかということ。15年前、10年前は、「まちの居場所」の研究としては「まちの居場所」の意味、役割、価値は何かを明らかにするものが多かったように思います。最近では、「まちの居場所」はいかに介護予防・生活支援の効果があり、社会保障費の削減に寄与するかという視点からの研究も始まりつつある。

「まちの居場所」にこれほど期待が集まっているのは喜ばしいことですが、このことは「まちの居場所」を制度・施設の下請けにすることではない。「実家の茶の間・紫竹」のKさんの、「まちの居場所」は確かに介護予防・生活支援という役割もあるけれど、それを目的として運営しているのではなく、介護予防・生活支援とはあくまでも結果としてもたらされるものという言葉は忘れてはなりません。

このことは根本的には制度・施設と、非制度・非施設とは、どのようにバランスをとるのかという課題にいきつくと考えています。

日本では、「まちの居場所」が制度・施設を補完しているように見えてしまうほどに制度・施設が暮らしを覆ってしまっている。フィリピンやネパールを訪問して気付かされるのは、そもそも制度・施設が先にあり、そこから漏れ落ちたものを「まちの居場所」が補完するという捉え方自体が、日本特有のものではないのかということ。まず暮らしがあり、その一部分が制度・施設化されているに過ぎないのではないかということ。

この意味で、「まちの居場所」が制度・施設を補完するという考え方を一旦脇に置いて、制度・施設は(非制度・非施設としての)「まちの居場所」をどう補完し得るのかという逆の観点から考えてみることも重要だと思います。

ただし、あまり制度・施設はどうするかという考えに縛られるのではなく、それぞれの「まちの居場所」が、それぞれが豊かだと考えるものを試行錯誤しながら実現することが、結果として社会は良くなるのかもしれないという思いも、頭の片隅にはあります。そうした試行錯誤をサポートできるような役割が、求められているのかもしれません。