『ゲンロン12』所収の論文、東浩紀(2021)「訂正可能性の哲学、あるいは新しい公共性について」を読みました。この論文で東浩紀は、私たちは家族を閉じられたもののと捉え、それゆえ、家族を越えた開かれた市民社会を作ろうとしてきた。ところが、公的領域と私的領域、市民社会と家族、開放性と閉鎖性の区別はそれほど明確ではないと述べています。

「家族は狭い。そして小さい。だからぼくたちは家族を超えて社会をつくる。公共をつくる。多くのひとがそう信じている。

けれども、ここまでの議論が示唆するのは、もしかしたらそんなのはすべて幻で、ぼくたち人間は、しょせんは家族をモデルにした人間関係しかつくれないのではないかという疑いである。ただ、家族のかたちが異なるだけで。」(東浩紀, 2021)

私たちは、「家族をモデルにした人間関係しかつくれない」のかもしれないとすれば、先に進むためには家族の概念を再定義する必要がある。ここから、東浩紀は「親密なものと親密ではないもの、閉ざされたものと開かれたもの、私的なものと公的なものを統一して規定するような、より上位の関係概念」として、次のように再定義しています。

「本論では『家族』という言葉を、親密で閉鎖的な共同体ではなく、その同一性(アイデンティティ)が新たな局面への具体的な対応のなかでたえず訂正され更新され、むしろそのダイナミズムによって持続する共同体一般を意味するものとして使いたいと考える。」(東浩紀, 2021)

東浩紀は、再定義された家族の概念の政治的可能性について、「保守とリベラルの対立を超え、閉ざされてもいれば開かれてもいる新しい公共性の礎となるはずだと考えている」と述べています。

東浩紀の論文を読み、居場所について考え直すことが必要だと感じました。

ここで居場所と呼んでいるのは、コミュニティカフェ、地域の茶の間、サロンなど、日本で2000年頃から同時多発的に開かれてきた従来の施設ではない場所のこと。

東浩紀が「家族をモデルにした人間関係しかつくれない」のかもしれないと指摘していたように、居場所における人間関係も家族と表現されることがあります。それゆえ、そのような居場所がいつも同じ人だけが集まる閉鎖的で排他的な場所だという見方されることもあります。

これに対して筆者は、居場所は従来の公共施設とは異なるかたちで開かれているという考察を行ったことがあります*1)。しかし、東浩紀の論文を読み、開かれているか閉じているかという軸を設定して、居場所をその片方の開かれた場所と位置づけることで、かえってIbashoの価値を捉え損ねてしまっているのではないかと考えました。

居場所は開かれるという側面もあるが、同時に、閉じているという側面もある。そして、ここに居場所で家族と表現される関係が関わっている。以下は、これを考えるためのメモとして執筆したものです*2)。

目次

居場所の名称における家と公共空間

東浩紀は「家族をモデルにした人間関係しかつくれない」のかもしれないと指摘していましたが、これは居場所の名称にも現れています。先に述べたように、居場所は従来の施設ではない場所として開かれた場所。それゆえ、その名称には、どのような(従来の施設ではない)場所にしたいかという思いが込められていると言えます。

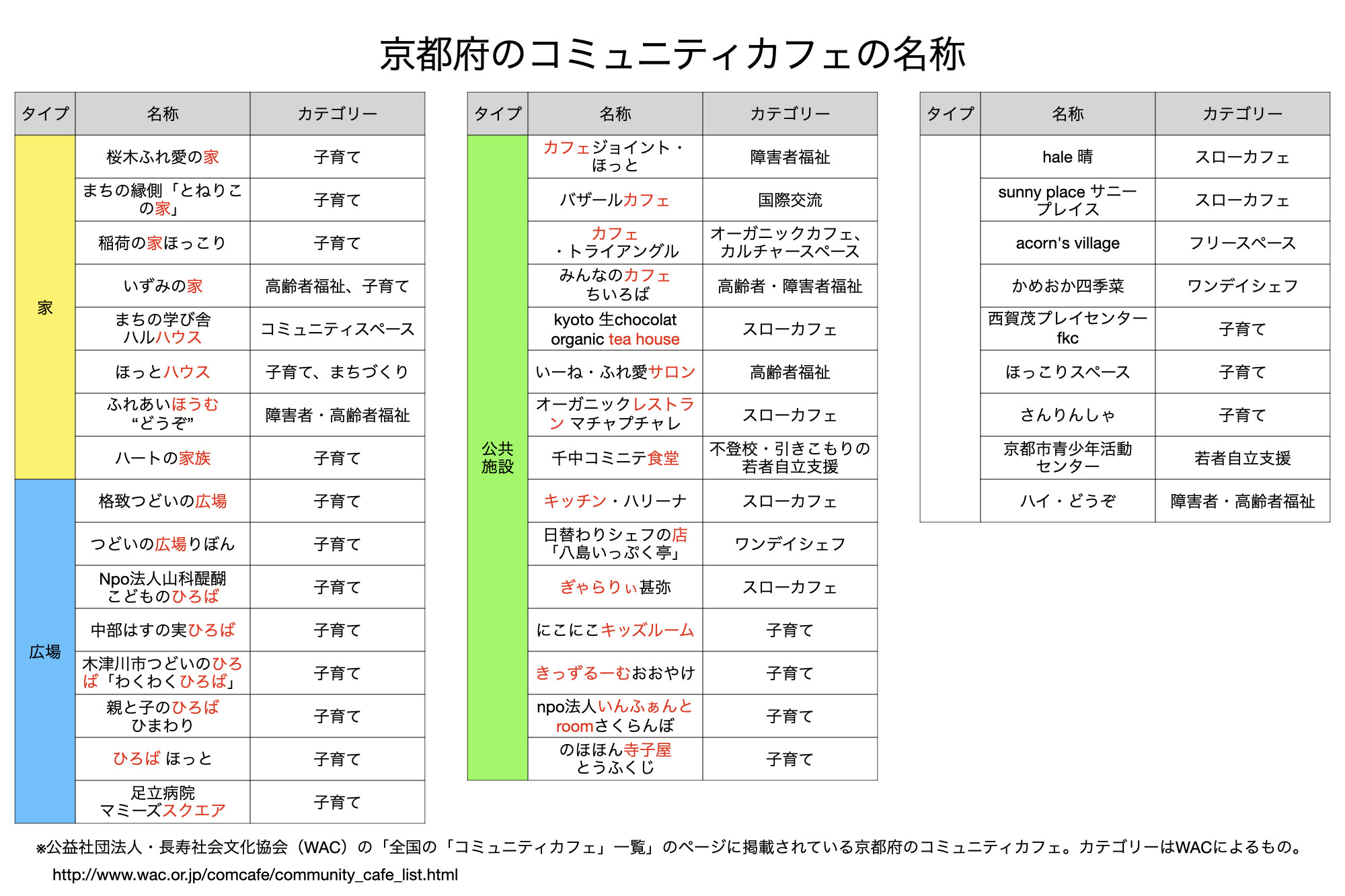

実際、居場所にはどのような名称が付けられているのか。各地に開かれた居場所の名称のつけ方は、「家」タイプと「公共空間」タイプ(屋外の「広場」/屋内の「公共施設」)に大きく2分できることに気づきます*3)。

このウェブサイトでしばしば紹介している居場所にあてはめると、岩手県大船渡市の「居場所ハウス」、新潟市の「実家の茶の間・紫竹」が「家」タイプ、大阪府豊中市の「ひがしまち街角広場」、大阪市の「下新庄さくら園」が屋外の「公共空間」(広場)タイプ、東京都江戸川区の「親と子の談話室・とぽす」が、「家」タイプと屋内の「公共空間」(公共施設)タイプになります。

公益社団法人・長寿社会文化協会(WAC)は「全国の「コミュニティカフェ」一覧」というページを作成しています。このページには、2021年11月末時点で1235ヵ所のコミュニティカフェが掲載されていますが、このうち京都府の40ヶ所のコミュニティカフェに注目すれば、8ヶ所が「家」タイプ、8ヶ所が「広場」(屋外の公共空間)タイプ、15ヵ所が「公共施設」(屋内の公共空間)タイプになります。

居場所の名称は、そこをどのような場所にしたいかという思いを込めてつけられたものですが、その名称は大きく「家」タイプと「公共空間」タイプとに大きく2分される。前者は家族(家族のための場所である家)をモデルとするもので、後者は(家族とは別の)公的領域をモデルとするもの*4)。

東浩紀が、「家族をモデルにした人間関係しかつくれない」のかもしれないと指摘していたように、やはり、居場所という従来の施設ではない新たなタイプの場所を構想する際にも、家族が大きく影響していることがわかります。

家族のような人間関係

居場所の名称の付け方に「家」タイプと「公共空間」タイプがあることを見ましたが、居場所における人間関係がダイレクトに家族と表現されることがあります。ただし、ここで見ていくように、家族と表現される人間関係には2つの意味が込められています。

緩やかな主客の関係(当事者になる)

東京都江戸川区に1987年4月に開かれた「親と子の談話室・とぽす」は、Sさん夫妻が個人で運営する喫茶店ですが、Sさんが次のように話すように、来訪者の中には、Sさんのサービスを一方的に受けるのではなく、運営に協力してくれる人がいるとのこと。Sさんはこれを家族と表現しています。

「ここ家族っていう感じかな。そうなっちゃうんだよね、みんなね。近くに勤めている方でも、昼を食べに来てくださる方はお花をもって来てくれたりね。私が絵描いてるからって、自分の家の花を届けてくれたりね。」

大阪府の「ふれあいリビング」の第一号として、2000年5月に大阪市東淀川区に開かれた「下新庄さくら園」は、住民らがボランティアで当番になり運営している場所。「下新庄さくら園」初代代表のWさんは、当番と来訪者との関係を、次のように家族と表現しています。

「「私らの中ではほんとに家族みたいな『ふれあい』になってるのは、ちょっと違うと思うの、普通の『ふれあい』とは。だから家族的な問題ね。互いに心配し合ったり、思わずかわいいって、愛おしいっていうんかな。」

(下新庄さくら園)

2001年9月に大阪府の千里ニュータウンに開かれた「ひがしまち街角広場」も住民がボランティアの当番になって運営している場所。「ひがしまち街角広場」初代代表のAさんは、当番と来訪者との関係を「フラットなバリアフリーのつきあい」と表現しています。

「普段着で生活してる。来る人も普段着で来る。その普段着同士の付き合い、フラットなバリアフリーのつきあい、それがいいんだと思うんですね。」

当番と来訪者とは「フラットなバリアフリーのつきあい」をしており、当番は飲物を提供する店員ではない。Aさんは、「ひがしまち街角広場」は営業ではなく、「家へ来た人にお茶出してる」感じだと表現しています。

「営業として大きく構えてするとなったら、もう絶対かちっとしないとダメだと、色んなことをクリアしていかないとできないと思うけど、ここは、ただ家へ来た人にお茶出してるという感がある。だから地域交流の場で、本来は、置いてあるお茶を勝手にいれて飲んでるという建て前です。」

(ひがしまち街角広場)

営業を目的とする店とは異なる「ひがしまち街角広場」は、「置いてあるお茶を勝手にいれて飲んでるという建て前」であり、そのような状態が家(家族のための場所)にきた人にお茶を出すことのようだと表現されています。

居場所では来訪者が「お花をもって来てくれたり」、当番と来訪者が「互いに心配し合ったり」するような関係、つまり、主客の役割が明確に区別されておらず、緩やかなになっている関係、言い換えれば、来訪者も居場所の運営の担い手としての当事者になっている。このような人間関係が、家族をモデルとして表現されていることがわかります。

居合わせる

緩やかな主客の関係を家族と表現することは、一般的に家族に対して抱かれるイメージに近いと思われますが、居場所ではこれとは違う関係が家族と表現されることがあります。

先に紹介した「親と子の談話室・とぽす」のSさんが、次のように話していることに注目したいと思います。Sさんが「親と子の談話室・とぽす」を訪れた人にどのように過ごして欲しいかという思いを語ったものです。

「たとえば家族なんてそうでしょ。何かあった時に、『ヘルプ』って言った時にはぱっと飛び出せるっていうか。だけどもいつもいつも『大丈夫、大丈夫、大丈夫?』って聞いてたら、それこそあれよね。お互いにそれぞれが自分のところに座ってて、誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれるっていう、そういう空間って必要だなぁと思ってね。」

(親と子の談話室・とぽす)

ここで語られている家族とは、緩やかな主客の関係ではない。誰からも見張られ感がなくゆっくりしてられるけれど、困ったことがあったと言った時には傍にいてくれるという関係は、干渉的で閉じた関係ではない。かと言って、互いに全く無関係というわけでもない。同じ場所に居合わせている人々の関係が家族と表現されていることがわかります*5)。

Sさんは自らの家族(血縁関係のある家族)について次のように記しています。

「私は『とぽす』を家族のためにつくったのではなく、自分の仕事の場としてつくりました。しかし、ひらかれた家族であったからつくれたのだと思います。・・・・・・。今に至るまで、またこれからもずっと、『とぽす』の活動に参加し、協力してくれることと思います。何もない時は、それぞればらばらに過ごしていても、誰かがヘルプサインを出すと、さっと集まる“ひらかれた心たち”。」(白根良子, 2001)

「何もない時は、それぞればらばらに過ごしていても、誰かがヘルプサインを出すと、さっと集まる“ひらかれた心たち”」。これは、Sさんが「親と子の談話室・とぽす」を、誰からも見張られ感がなくゆっくりしてられるけれど、困ったことがあったと言った時には傍にいてくれるような場所にしたいと話していることに重なっていますが、ここからわかるのはSさんはそもそも家族を閉じたものとは捉えていないということ。このことは、居場所が家族を開く試みであるということにも関わってきます。

家族を開く

「親と子の談話室・とぽす」は30年以上の運営を通して、不登校の子ども、心の病を抱える人々、中高年の女性というように多くの人々が訪れてきましたが、当初、思春期の子どものことが考えられ開かれました。

「親と子の談話室・とぽす」が開かれた当時は校則が厳しく、学校帰りに友だち同士で道端で立ち話をすることすら禁止されていた。そして、子どもたちは両親と学校の先生という自分にとって「利害関係のある大人」だけとしか接していない状況であり、Sさんは利害関係のない大人たちとのコミュニケーションを持たせたいと考えた。そのためには、子どもだけでなく大人も出入りできる場所にする必要がある。このような考えから、「子どもも入れる喫茶店」として開かれることになりました。

「今の子どもは学校の先生か自分の親かぐらいかしか関われない。忙しくて。・・・・・・。その子にとって利害関係のない大人たちとのコミュニケーションを、私は子どもたちに持たせたくて、喫茶店っていうのを作ったんです。」

「児童館とかね、子どもの城とか、子どもの遊び場とか、フリースペースっていう言葉は一切。・・・・・・、何か入ってくるのに制限されてるっていう気持ちがあるでしょ。喫茶店って言えば誰でも入れるかなって、子ども以外は。だから、子どもも入れる喫茶店っていうふうにしたんです。」

「親と子の談話室・とぽす」は思春期の子どもたちを、学校という制度・施設から開放すると同時に、家族からも開放するための場所として開かれた。けれども、家族からの開放が考えられたのは子どもだけではありません。

「大人っていうと、子どもから見たらすごく強いですよね。だから、大人が子どもの目線まで下がってこないとだめだなって。だから、ここでそういうのお互いに学ぶっていうよりも、体験すること。他人の子どもを通して、親が『あぁ子どもと接する時にはこうしたらいいか』とか、『子ども子どもと言うけれども、子どもって結構大人なんだ』とかね。そんなことを、まず大人が子どもから学んでいって、そして自分の家庭で実践していく。」

親である大人もまた家族から開放され、他の子どもを通じて、子どものことを学んでいく場所。「親と子の談話室・とぽす」の「親と子」とは、家族(血縁関係のある家族)に限定されない「大人と子ども」という意味が込められています。

このように「親と子の談話室・とぽす」は家族を開く試みとして開かれた場所ですが、そこで築かれた人間関係もまた家族と表現されるものである。なぜなら、Sさんにとっての家族とは、そもそも閉ざされたものではなく、開かれたものだったから。

新潟市の最初の「地域包括ケア推進モデルハウス」として、2014年10月に開かれた「実家の茶の間・紫竹」も、家族を開く試みの結果として生まれた場所です。

「実家の茶の間・紫竹」の運営を担うKさんらは、1991年に会員制の有償の助け合い活動「まごころヘルプ」を立ち上げました*6)。ジャーナリストの横川和夫(2004)は、次のようにKさんの言葉を紹介しています。

「老人ホームで働いていたので、介護に一生懸命になればなるほど疲れきり、ときに感情がもつれたりする家族を目の当たりにしてきたでしょ。自分ひとりで夫の両親の介護をしたら、私だってきっと“鬼嫁”になってしまう。家族という密室での介護をしないために、人の手助けが必要だと思った。」

「介護保険は本来、ひとり暮らしを支えるはずのものでしょ。家族がいようとも、夫婦でも、一人ひとりが保険料を亡くなるまで払いつづける。ということは、家族という共同体にいたとしても、保険料を払っているのは一人なんですよ。それが介護をどうするかになると、家族がいるからどうだとか、家族を中心に介護を考えるやり方は、ちょっとヘンじゃないの、という気がするんです」(横川和夫, 2004)

「家族という密室」から介護を開放するための「まごころヘルプ」では、会員が守るべきこととして特に4つが強調されています(横川和夫, 2004)。

- 「プライバシーを侵さない、プライバシーを他に洩らさない」

- 「政治、宗教、販売行為の禁止(まごころヘルプを利用して、という限定で)」

- 「茶菓の接待、物品のやりとりの禁止」

- 「医療行為の禁止」

「まごころヘルプ」でKさんらが大切にしたのは、手助けをする側(提供会員)が、手助けを受けたい人(利用会員)の家に入るにあたって適切な距離を保つこと。上にあげた「茶菓の接待、物品のやりとりの禁止」という決まりを設けることは、少しよそよそし過ぎるのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、これはお茶をどうしようか、食事をどうしようかという気遣いをさせないための配慮です。その代わりに、1時間いくらと定められた謝礼を支払うことになっている。つまり、「まごころヘルプ」では謝礼という金銭を介在させることによって、親密さ、及び、それにまつわる気遣いがなくても助け合いを実現することが考えられています。「家族という密室」から介護を開放するためには、親密さとは別の次元での関係が必要だと考えられた。Kさんは、このような人間関係を「矩(のり)を越えない距離感」を大切にする関係と表現しています。

「まごころヘルプ」は「家族という密室」から介護を開放するために始められた試みですが、Kさんが次のように記しているように、「まごころヘルプ」の事務所は「自然発生的に居場所」になっていったということです。そして、「自然発生的に居場所」になっていった「まごころヘルプ」の事務所のような場所を意図的に作ったのが「地域の茶の間」であり、これが「実家の茶の間・紫竹」につながっています。もちろん、「矩(のり)を越えない距離感」も大切なこととして継承されています。

「有償の助けあい『まごころヘルプ』の事務所が、自然発生的に居場所になり、その効果から地域づくりの方法として、平成9年に意図的に、自分の居住地にある山二ツ会館で始めました。その際に『地域の茶の間』と命名しました。」(常設型地域の茶の間「うちの実家」, 2013)

「実家の茶の間・紫竹」では、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」(河田珪子, 2016)を実現することが目指されていますが、そのためにも、「矩(のり)を越えない距離感」が大切にされています。

Kさんが話すように、人は誰でも孤独にはなりたくない。だから、孤独にならないように親密な関係にある仲間同士で固まろうとしてしまう。しかし、親密な関係にある仲間同士で固まることで、そこから排除される人が生まれてしまう*7)。それでは「究極の居心地の場」は実現されない。「究極の居心地の場」を実現するためには、親密さとは別の次元での関係が必要だということです。

これを実現するために、「実家の茶の間・紫竹」では多くの配慮がなされていますが、その1つがプログラムを一切行わないこと。なぜなら、プログラムを行うと画一的になり、サークルになると考えられたからです。

「お年寄りが生きてきた生活の歴史とか、みんな違うじゃないですか。得意なことも、環境も。だから画一的なことをすればするほど、サークルになっていくんですね。それが好きな人しか集まらない。何もしなければ、誰でも来れるわけでしょ。」

プログラムを一切行わない代わりに、「実家の茶の間・紫竹」では囲碁、将棋、麻雀、オセロ、本、縫い物、折り紙、習字、絵の具など希望された物は何でも揃えられています。訪れた人は、何をするのか/何をしないのかを自分で決めることができる。そのような場所では、1人で何もせずに過ごしていても孤独感を味わうことがないこ。なぜなら、親密な関係にある仲間同士が固まらないため、1人で何もせずに過ごすことが、仲間から排除されたことを意味しないからです。

(実家の茶の間・紫竹)

家族を開くためには親密さとは別の次元での関係が大切だということ。「実家の茶の間・紫竹」のKさんが考える「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」は、「親と子の談話室・とぽす」が実現しようとする誰からも見張られ感がなくゆっくりしてられるけれど、困ったことがあったと言った時には傍にいてくれるような場所にすることを目指していることと重なっています*8)。

居場所の内部と外部

居場所の人間関係が家族と表現される時、家族には来訪者が当事者になれるという緩やかな主客の関係という意味と、同じ場所に居合わせるという関係という意味が込められていることを見てきました。つまり、居場所で家族と表現される家族とは、決して閉じたものではない。

ところが、外部からは、居場所がいつも同じ人だけが集まる場所と見なされることもある*9)。

東浩紀(2021)が「家族の外にも家族しかなかった」と指摘していたように、内部からは開かれた関係と認識されることが、その外部からは閉じた関係だと認識されることもある。公的領域と私的領域、市民社会と家族、開放性と閉鎖性という二項対立の図式はそれだけ強固だということです。

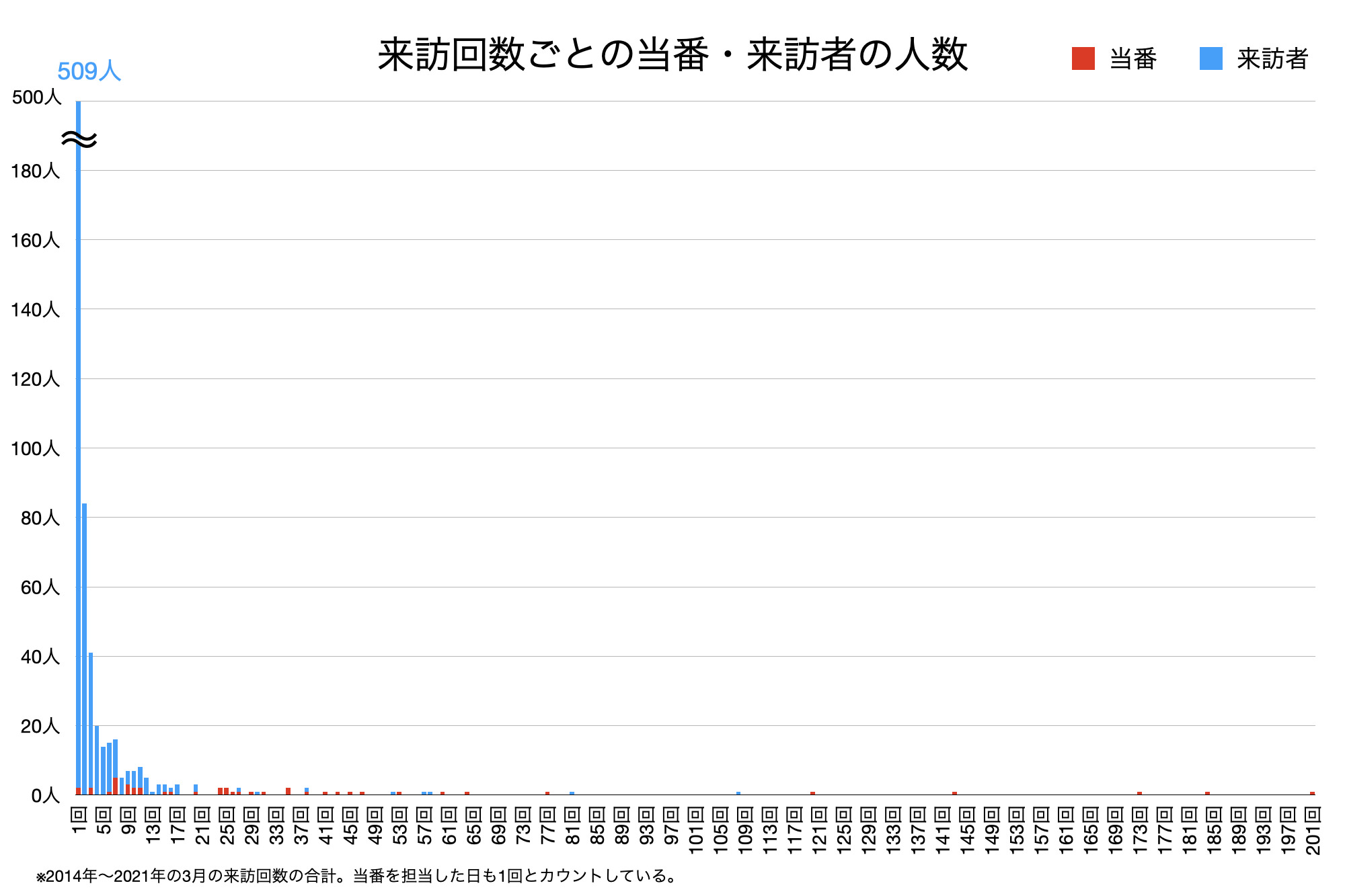

それでは、実態として、居場所にはそもそもどのような人が、どのぐらい訪れているのか。ここでは少し視点を変えて、岩手県大船渡市に2013年6月にオープンした「居場所ハウス」の来訪者の具体的なデータから、これを見たいと思います。

「居場所ハウス」で、2014年~2021年の8年間の3月の来訪者を見ると、各年の3月の来訪者数は次のようになります*10)。

- (前から延べ来訪者数/1日の平均来訪者数(来訪者のうち食堂利用者の割合)/総来訪者数を表す)*11)

- 2014年3月:645人/23.9人/287人

- 2015年3月:623人/22.3人/155人

- 2016年3月:705人/27.1人(0.45)/181人

- 2017年3月:657人/25.3人(0.41)/148人

- 2018年3月:678人/25.1人(0.43)/155人

- 2019年3月:663人/24.6人(0.48)/160人

- 2020年3月:450人/16.7人(0.56)/121人

- 2021年3月:467人/17.3人(00.59)/119人

2020年と2021年は新型コロナウイルス感染症の影響でやや減少していますが、1日の平均来訪者数は20~25人となります。この人数から、いつも同じ人だけが集まるという印象を与えている可能性はありますが、1ヶ月間に1回でも来訪した人は、新型コロナウイルス感染症が始まる前は150~200人、2014年では300人弱になっています。そして、2014年~2021年の8年間の3月に少なくとも1回は来訪した人は780人*12)。この数字を見ると、少し印象が変わるかもしれません。

780人のうち来訪回数が1回だけの人は511人と、約65%を占めています。来訪回数の少ない人が圧倒的多数を占めてことがグラフからもお分かりいただけると思います。

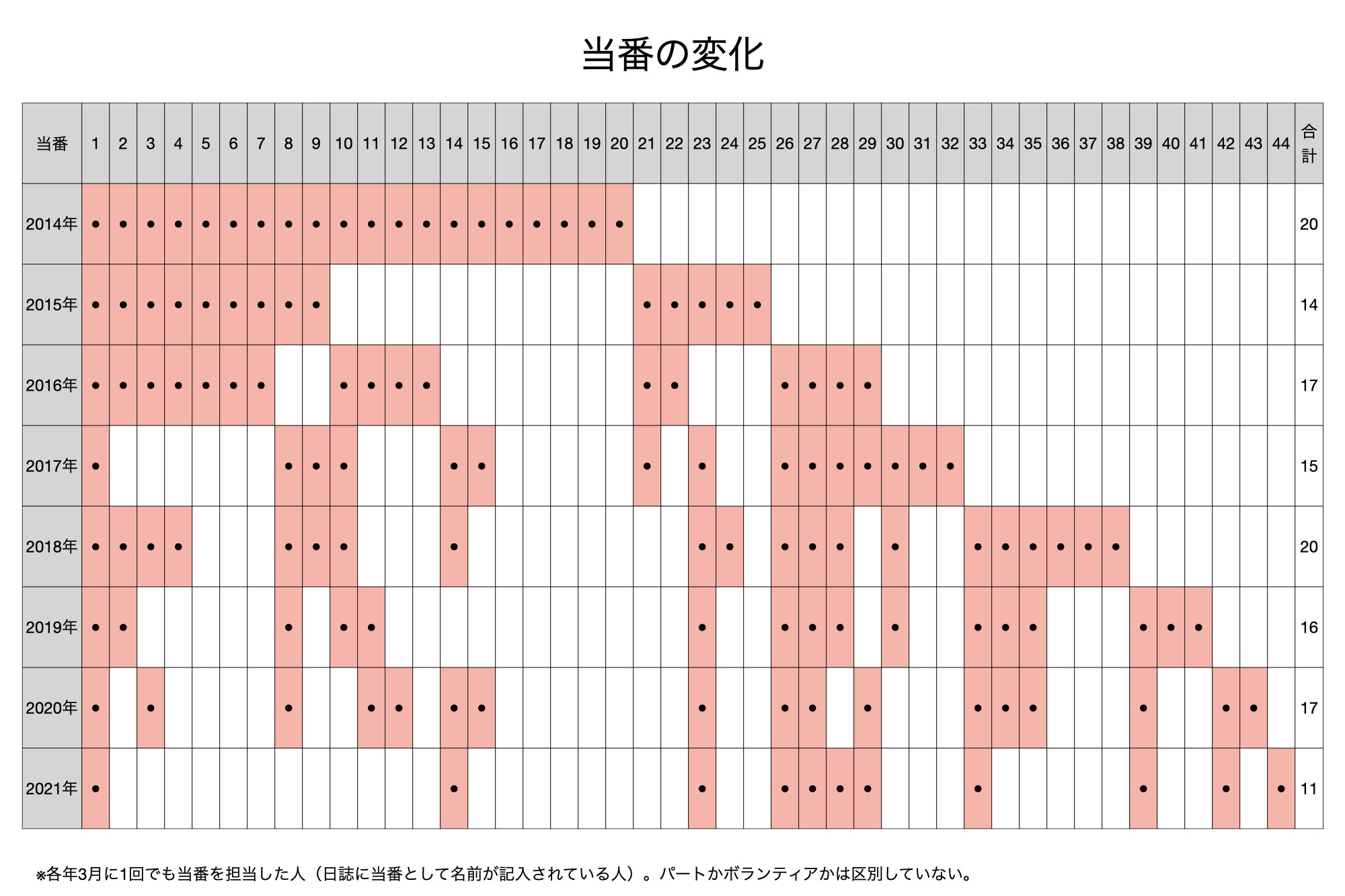

一方、780人のうち来訪回数が最も多い人は、201回来訪した当番*13)。ほぼ毎日訪れていることになります。この当番を含め100回以上(ほぼ2日に1回以上の割合で)来訪した人は6人おり、6人のうち5人が当番です。このように当番は来訪頻度が高いですが、当番にも入れ替わりがあります。

2014年~2021年の8年間の3月に少なくとも1回当番を担当した人は44人。780人の約5%が当番を経験したことになります。8年間にわたって当番を担当している人も1人いますが、オープン当初に当番を担当してその後訪れていない人、途中から当番を担当した人というように、当番にも入れ替わりがあることがわかります。

限られたデータという限界はありますが、居場所には多くの人々が出入りしている可能性があり、少なくとも、いつも同じ人「だけ」が集まる場所という捉え方は適切ではない。

「居場所ハウス」では、来訪者の約半数が食事をしていますが、食事をしに来る人の中には地域住民ではない人もいます。例えば、巡回販売している女性が毎週食事に来たり、秋から春にかけて灯油の移動販売をしている男性が毎週食事に来たりということです。この2人は地域の人ではありませんが、付近に食事をする人がないということで毎週食事に来られる。そして、毎週食事に来ることで当番や他の来訪者と顔見知りになる。

(居場所ハウス)

ここに、居場所がカフェや食堂というお店として運営されている(それゆえ、コミュニティカフェと呼ばれている)ことの意味があります。お店であるから、代金を支払えば、誰でも飲み物を飲んだり、食事をしたりして過ごすことができる。これが、居場所の間口を広げることに大きく寄与しています。

重要なのは食事に来る人との人間関係が築かれやすいのは、当番や常連の来訪者などある特定の人がいつもいるからこそ。つまり、内部の人がいるからこそ、外部の人が受け入れられる。

お店というかたちで運営されており、そこには当番や常連の人など内部の人がいつもいる。そのような場所だからこそ、外部の人との関係が築かれる。これが、東浩紀(2021)のいう「誤配」の1つのかたちだと考えることができます*14)。「誤配」とは「メッセージが届くべきひとに届かないこと、届くベきでないひとに届いてしまうこと、ずっと届かなくて想定外のタイミングで届いてしまうこと」。

「居場所ハウス」は地域のための場所として運営しています。ところが、食事に来る人は地域住民でないかもしれない。地域のことにあまり関心を持っていないかもしれない。ただ、食事をするためにやって来る。そうであるにも関わらず、食事をするために訪れることが、新たな人間関係を築くこともあり得る。東浩紀(2021)は「誤配」について次のように指摘しています。

「誤配=つなぎかえがなければ、ひとはみな、その本性にしたがって親密な世界に閉じこもり、社会は無数の閉鎖的な人間関係(クラスター)に分解してしまう。けれどもじっさいには誤配=つなぎかえがあちこちで起こっているからこそ、ぼくたちの世界は、そこそこ他者に開かれながらも、ひとつの小さなまとまりでいられるのだ。」(東浩紀, 2021))

セミパブリックな空間

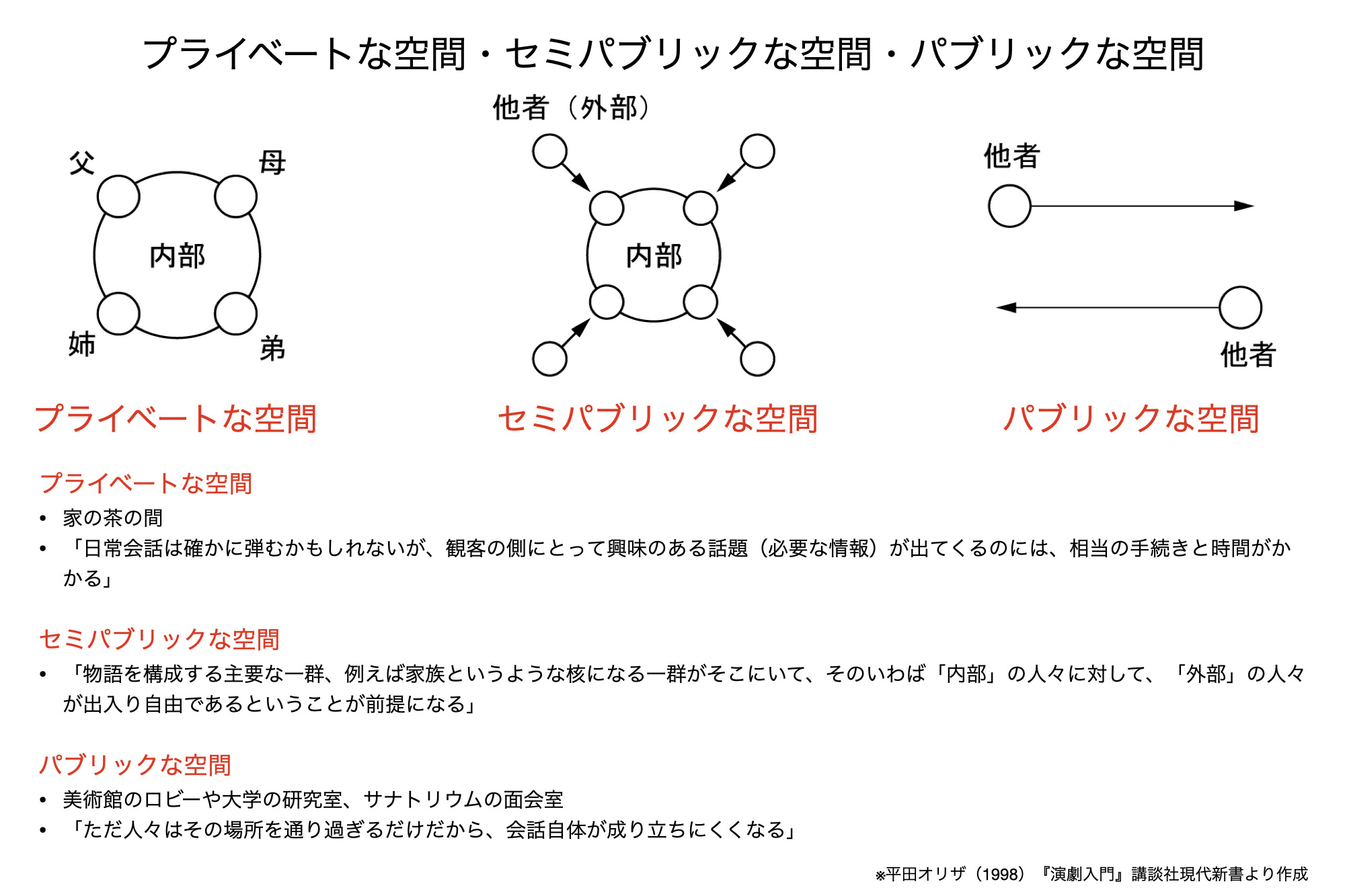

居場所では、当番や常連の来訪者など内部の人がいて、外部の人の来訪に対応している。このような場所を、劇作家の平田オリザの「セミパブリックな空間」として考察したことがあります。

平田オリザ(1998)は演劇における台詞を、次のように「対話」と「会話」の2つに分類しています。

- 対話(dialogue):「お互いに相手のことをよく知らない、未知の人物」と交わす「新たな情報交換や交流」

- 会話(conversation):「家族、職場、学校での、いわゆる『日常会話』」のように「すでに知り合っている者同士の楽しいお喋り」

平田オリザはこのように「対話」と「会話」を分類した上で、演劇を見ている人に有効な情報を伝えるためには、「外部の人間を登場させ、そこに『対話』を出現させなくてはならない」と指摘しています。なぜなら、「会話」には「他者(観客)にとって有益な情報はほとんど含まれていない」から。

「日常会話には、『自分たちが知っている情報については、わざわざ喋ることがない』という大原則がある。だから、普通の家庭の子供が、

『お父さん、いま何の仕事をしてるんだっけ?』

と聞くことはありえない。お父さんのほうも、例えば彼が銀行員でも、

『今日、銀行に変な客が来てさ』

とは言わないだろう。

『今日、店に変な客が来てさ』

で、家族間の会話では事がすんでしまうのだ。

親子四人の登場人物が茶の間で話をする。自然状態では、おそらくそこでの会話は、とりとめのないものに終始する。・・・・・・。父親の職業、母親はパートに出ているのか、姉は結婚しないのか、弟は学校でいじめられていないかなどなど、観客が知りたいと思うこと(実はそれは、劇作家が観客に伝えたいと思っている情報である)は、何一つ判らない。」「日常会話のお喋りには、他者(観客)にとって有益な情報はほとんど含まれていない。家族内の会話だけでは、お父さんの職業さえ観客に伝わらない。

演劇においては、他者=観客に、物語の進行をスムーズに伝えるためには、絶対的他者である観客に近い存在、すなわち外部の人間を登場させ、そこに『対話』を出現させなくてはならないのだ。」(平田オリザ, 1998)

平田オリザが追求している、自然なかたちで「対話」を生み出すというテーマは、居場所が目指すものでもあある。それでは、「対話」はどのような場所で生まれやすいのか。それが、「セミパブリックな空間」ということになります。

平田オリザ(1998)は空間を、家の茶の間のような「プライベートな空間」、美術館のロビーや大学の研究室、サナトリウムの面会室のような「セミパブリックな空間」、道路や広場のような「パブリックな空間」の3つに分類。「プライベートな空間」では「会話」が交わされるだけであり、「パブリックな空間」では「ただ人々はその場所を通り過ぎるだけだから、会話自体が成り立ちにくくなる」。そのため、平田オリザは自然なかたちの「対話」を生み出すためには「セミパブリックな空間」を演劇の舞台に選べばよいと述べています。「セミパブリックな空間」とは「物語を構成する主要な一群、例えば家族というような核になる一群がそこにいて、そのいわば「内部」の人々に対して、「外部」の人々が出入り自由であるということが前提になる」場所*15)。

居場所は、平田オリザのいう「セミパブリックな空間」であるがゆえに、「お互いに相手のことをよく知らない、未知の人物」と交わす「新たな情報交換や交流」としての「対話」が出現する。これが、東浩紀のいう「誤配」につながっている。

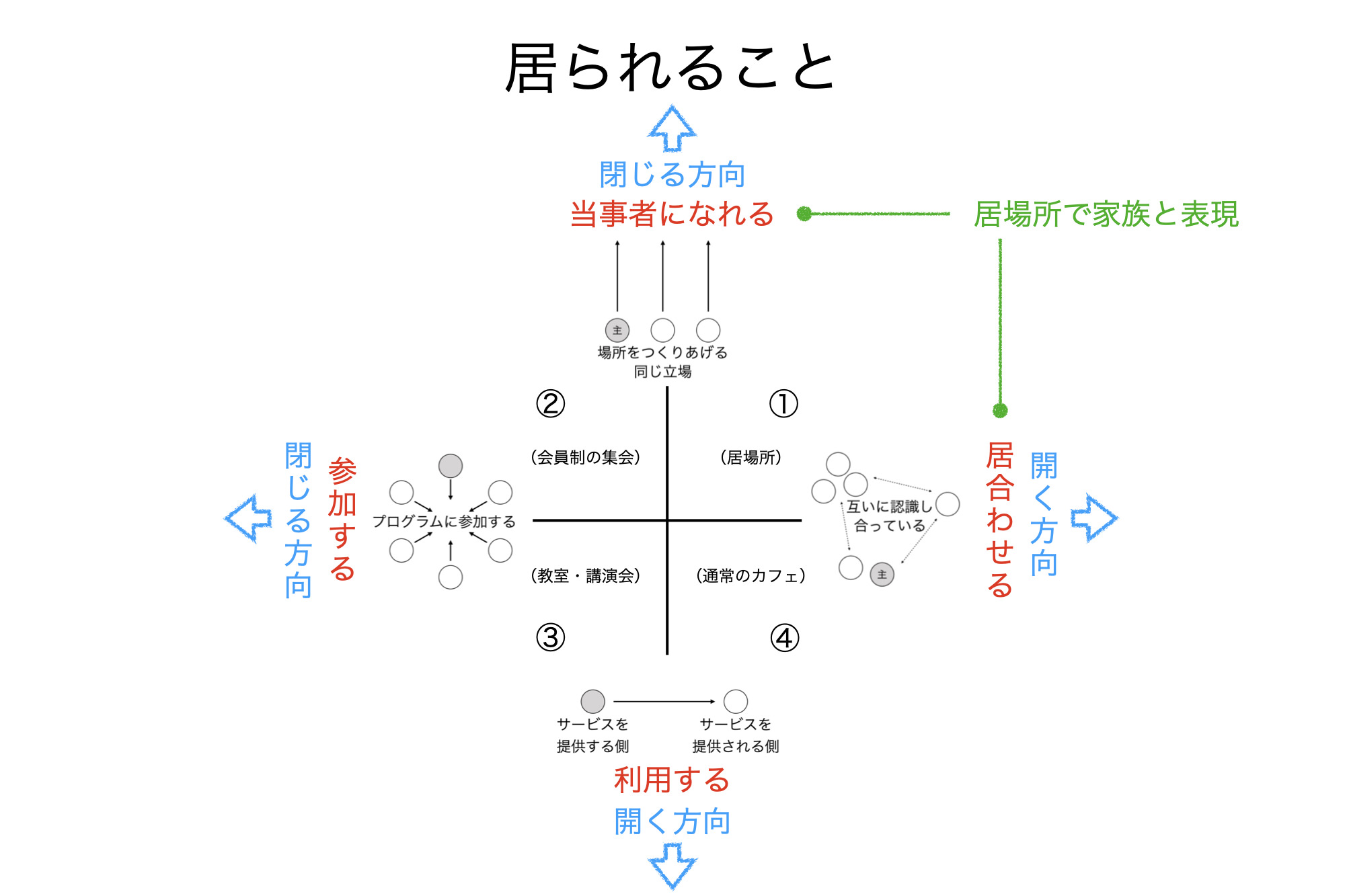

次に考えたいのは、居場所が「セミパブリックな空間」になっていることは、人々が居られることとどう関わってくるのかということ。ここに、居場所で家族と表現されるものが大きく関わっていると考えています。

閉ざされてもいれば開かれてもいる場所

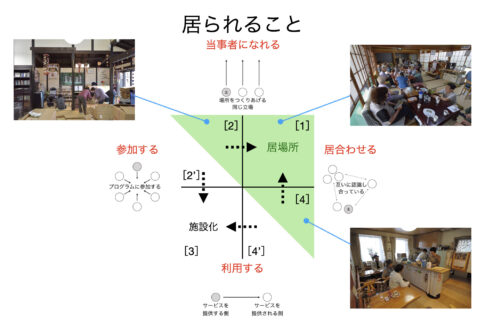

居場所は、人々にとって居られる場所になることを目指す場所と言えますが、これまで居られることを次の2つの側面から考えてきました。

- サービスの利用者ではなく、場所を作りあげる当事者になれる

- プログラムに参加するのではなく、居合わせる

居場所とは、人々が場所を作りあげる当事者になれる場所であり、人々が居合わせることができる場所。けれども、開かれているか閉じているかという軸を設定して、居場所をその片方の開かれた場所と位置づけるだけでは、この2つの側面を上手く捉えることはできません。

利用者/当事者

利用者と当事者という軸を考える場合、当事者になれることより、利用者になる方が間口が広い*16)。これは、「居場所ハウス」で当番や常連の人だけでなく、来訪頻度の低い人の方が圧倒的に多いことに現れています。お店として運営されていることで、代金を支払えば、誰でも飲み物を飲んだり、食事をしたりして過ごすことができる。つまり、サービスの利用者になれることは、居場所の間口を広げている。

ここで、居場所ではどのような関係が家族と表現されていたかを振り返りたいと思います。居場所では、来訪者が差し入れをしたり、当番と来訪者が「互いに心配し合ったり」するような関係、つまり、主客の役割が明確に区別されておらず、緩やかなものになっている関係、つまり、来訪者も居場所の運営の担い手としての当事者になっていることが家族と表現されていました。

従って、利用者と当事者という軸を考える場合、居場所で家族と表現される関係は、閉じる方向に向かうものだと考えることができます。

参加する/居合せる

参加すると居合せるという軸を考える場合、参加することより、居合せることの方が間口が広い。プログラムに参加する場所では、事前に予定を立てて訪れた人々が、ある時間帯に同じことをして過ごします。けれども、「実家の茶の間・紫竹」で配慮されていたように、プログラムを行うと画一的になり、サークルになってしまう。つまり、プログラムに参加するというかたちでの関わりは、間口を狭めると言えます。

居場所では、訪れた人が自分でやりたいこと/やりたくないことを決めて、思い思いに過ごせること、けれど、そのようにして過ごしている人々は互いに孤立しているわけではないこと。つまり、人々が居合わせることが目指されてきました。そして、このような人間関係が家族と表現されていました。

従って、従って、参加すると居合せるという軸を考える場合、居場所で家族と表現される関係は、開かれる方向に向かうものだと考えることができます。

居場所とは完全に開かれた場所だとは言えない。当事者になれるという側面では閉じる方向に、居合わせるという側面では開く方向に向かっている。そして、このいずれもが家族として表現されている。重要なのは、2つの側面は互いに排他的ではなく、2つの側面が共にあるからこそ「誤配」が生まれること。

つまり、当番や常連のような当事者が内部の人(家族と表現される)として存在しているからこそ、サービスの利用者としての外部の人への対応がなされる。ただし、サービスの利用者としての外部の人が訪れることができるのは、プログラムに参加するのではなく、思い思いに過ごす人々が居合わせることができる(家族と表現される)から。

東浩紀(2021)は家族を次のように定義していました。

「本論では『家族』という言葉を、親密で閉鎖的な共同体ではなく、その同一性(アイデンティティ)が新たな局面への具体的な対応のなかでたえず訂正され更新され、むしろそのダイナミズムによって持続する共同体一般を意味するものとして使いたいと考える。」(東浩紀, 2021)

「居場所ハウス」を例に見たように、居場所はいつも同じ人だけが集まる場所ではなかった。来訪者だけでなく、当番でさえも時間とともに変化していた。そうであっても、そこが同じ場所だと認識できるのはなぜか。

1つは、当然かもしれませんが居場所が物理的な空間として存在しているから。東浩紀(2021)は、ハンナ・アーレントが「活動的な生」(vita activa)を送るための「行い」(activities)を、労働(labor)、制作(work)、活動(action)の3つに分類していることに関して、これまでハンナ・アーレントをめぐる議論では活動(action)ばかりに注目されてきたが、ハンナ・アーレントは公共性を「開放性と持続性によって定義している」ことを指摘しています。そして、「開放性としての公共性は活動によって可能になり、持続性としての公共性は制作によって可能になる」と述べています。ここで考えている居場所を物理的な空間として成立させようとする制作(work)は、「持続性としての公共性」を実現させるもということになります。

もう1つは、居場所では理念が大切にされるから。しかし、居場所の理念は固定的なものではありません。「下新庄さくら園」を例にみたように、人々への要求への対応が、理念の具体例になることで豊かになっていくものであり、「実家の茶の間・紫竹」を例にみたように、理念が具現化された光景に居合わせてもらうことを通して、新たな人々を居場所に迎え入れるもの。居場所の理念とは、人々の変化に応じて「たえず訂正され更新され」るもの。それが、新たな具体例が生み出され、その具体例を伴うことでより豊かなものになっていくというダイナミックなものだと考えています。

■注

- 1)例えば、田中康裕ほか(2007)。

- 2)以下は東浩紀(2021)の解説が目的ではなく、居場所を新たな視点から考察することを目的としたものである。そのため、東浩紀の問題意識とずれている可能性がある。

- 3)大学院の時に所属していたゼミ(大阪大学工学研究科建築工学専攻の第3講座)で、誰が、どのような場面で言ったか記憶が定かではないが、居場所の名称の付け方は、大きく「家」タイプと「広場」タイプに分けることができるという議論を行った。

- 4)ただし、名称が「家」タイプの居場所が閉鎖的で、「公共空間」タイプの居場所が開放的というわけでない。

- 5)「居合わせる」とは「別に直接会話をするわけではないが、場所と時間を共有し、お互いどの様な人が居るかを認識しあっている状況」(鈴木毅, 2004)。社会学者アーヴィング・ゴッフマンの表現を用いて、「焦点の定まらない相互作用」ということもできる。アーヴィング・ゴッフマンは人々の相互作用を「焦点の定まらない相互作用」と「焦点の定まった相互作用」に2分している。「そのひとつは、焦点の定まらない相互作用で、それは人びとが単に同じ社会的状況に居合わせるというだけで生じるコミュニケーションの問題である。もうひとつは、焦点の定まった相互作用で、それは一群の個人がおたがいに特別の関心をはらい、特別の相互行為を持続するというコミュニケーションの問題である。この場合は、同じ状況に居合わせる他の人びとをその相互行為から除外することも可能となる」(ゴッフマン、アーヴィング, 1980)。

- 6)「まごころヘルプ」については横川和夫(2004)などを参照。

- 7)それゆえ、「実家の茶の間・紫竹」では「こっち、こっち」と声をかけて親しい人だけで集まったり、「電話で呼び合って来る」ことは禁止されている。

- 8)東京都多摩ニュータウンの「福祉亭」を運営するTさんは、「福祉亭」が実現している関係を「擬似家族」ではなく「擬似親族」と表現している。

- 9)このように見なされる背景には、人間関係だけでなく、空間の規模、建物への入りやすさをはじめとする物理的な側面もある。

- 10)ここでは、当番を担当することも、訪れることもまとめて来訪と捉えている。なお、当番は日誌に当番として名前が記入されている人である。

- 11)1人が5回訪問した場合、延べ来訪者数では5人とカウントしている。1日の平均来訪者数は延べ来訪者数を用いて算出している。なお、「居場所ハウス」が食堂をオープンしたのは2015年5月である。

- 12)この期間、ゲストブックには1009人の来訪が記入されている。このうち、性だけ、名だけが記入されている、「先生3人」、「大工さん2人」とまとめて記入されているなど個人が特定できない場合を除いた780人が、個人が特定できる780人である。

- 13)2014年~2021年の8年間の3月に少なくとも1回当番を担当した人を、ここでは当番と見なしている。

- 14)筆者が、ここで「居場所ハウス」に食事をしにくる人として、2人の例をあげることができるということ自体が、「誤配」の産物である。

- 15)平田オリザ(1998)は、演劇の舞台が「プライベートな空間」や「パブリックな空間」であっても、「外部の人間が出入り自由な背景、状況」、つまり、「セミパブリックな空間」を設定することで、「対話」を成り立たせることが容易になると指摘している。

- 16)ここでいう利用者とは、東浩紀(2021)のいう「観光客」と捉えることができる。

■参考文献

- 東浩紀(2021)「訂正可能性の哲学、あるいは新しい公共性について」・東浩紀編『ゲンロン12』ゲンロン

- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂

- ゴッフマン、アーヴィング(丸木恵祐 本名信行訳)(1980)『集まりの構造:新しい日常行動論を求めて』誠信書房

- 常設型地域の茶の間「うちの実家」(2013)『常設型地域の茶の間 うちの実家 10年の記憶 2003-2013』

- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会

- 白根良子(2001)「親と子の談話室・とぽす」・日本女子社会教育会編『おや、オヤ?親子・21世紀』日本女子社会教育会

- 田中康裕 鈴木毅 松原茂樹 奥俊信 木多道宏(2007)「コミュニティ・カフェにおける「開かれ」に関する考察:主(あるじ)の発言の分析を通して」・『日本建築学会計画系論文集』No.614 pp.113-120

- 平田オリザ(1998)『演劇入門』講談社現代新書

- 横川和夫(2004)『その手は命づな:ひとりでやらない介護、ひとりでもいい老後』太郎次郎社エディタス