人間・環境関係におけるトランザクショナリズム(相互浸透論)を考えるためのメモ③(場所を考える-43)

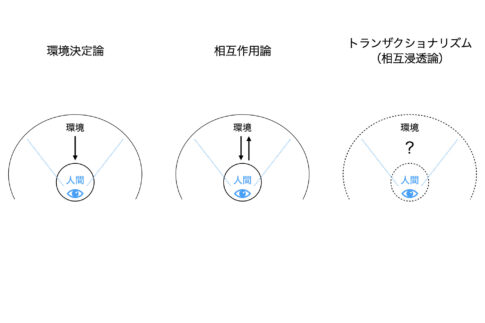

人間・環境関係を捉える3つの立場 建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野においては、人間と環境との関係をどう捉えるかが重要なテーマになってきました*1)。人間と環境の関係を捉える立場として、環境決定論、相互作用論(...

研究

研究人間・環境関係を捉える3つの立場 建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野においては、人間と環境との関係をどう捉えるかが重要なテーマになってきました*1)。人間と環境の関係を捉える立場として、環境決定論、相互作用論(...

居場所

居場所居場所における理念 2000年頃からコミュニティカフェ、地域の茶の間、宅老所など従来の施設(制度:Institution)ではない場所が同時多発的に開かれるようになってきました。 筆者らは、このような場所を居場所(まちの...

まち・暮らし

まち・暮らし居方における観察者 建築学者の鈴木毅は「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」として居方という概念を提示しています。居方が提示された背景には、「人の居る情景の豊かさを表現」するための言葉や手法がなかったとい...

まち・暮らし

まち・暮らし新しい街を訪れた時の楽しみの1つは公園、広場、市場(マーケット)、鉄道駅、街路などのパブリックな場所を訪れて、スナップ写真を撮影すること。わずかな滞在だけでその街を語ることは到底不可能ですが、これらのパブリックな場所には...

居場所

居場所田中元子氏の『マイパブリックとグランドレベル:今日からはじめるまちづくり』(以下、(田中元子, 2017)と表記)を読みました。マイパブリックとは「自分で作る公共」、「私設の公共」を意味する田中元子氏の造語。田中元子氏が...

居場所

居場所スペイン・バスク地方にあるビルバオ(Bilbao)を訪れて印象残っているのは、多様な世代の人々がバルやカフェテリアで飲食していたこと。 バルやカフェテリアは、ゆっくりテーブルに座って食事をする場所でなく、簡単に食事をすま...

居場所

居場所公民館は、一般的に趣味や文化に講座が行われる施設、趣味や文化に関わるグループが活動する施設というイメージで捉えられることが多いかもしれません。しかし、公民館はそもそもどのような経緯で生まれたのか。このことを知るため、最近...

居場所

居場所2022年9月26日(月)、新潟市東区にある「実家の茶の間・紫竹」を訪問させていただきました。 「実家の茶の間・紫竹」は空き家を活用して2014年10月18日に開かれた場所で、間もなくオープンから8年を迎えます*1)。河...

研究

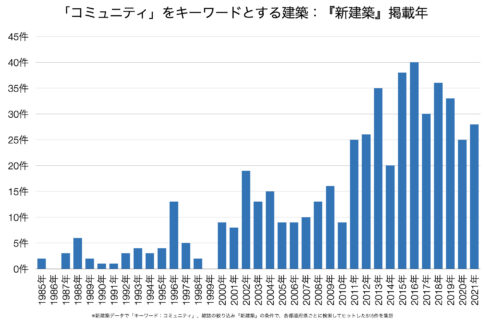

研究ある建築が説明されるとき、「地域のコミュニティの場の創出を目指した施設」、「日常からコミュニティの拠点となるように配慮」、「緩やかなコミュニティの形成を図る」、「休日はコミュニティスペースとして使用することが想定」、「元...

居場所

居場所2022年9月1日〜2日、さわやか福祉財団主催の「いきがい・助け合いサミットin東京」に参加しました。1日目には、「共生型常設型居場所をどう広げるか」をテーマとする分科会に登壇させていただきました。 ■分科会8:共生型常...