2022年9月1日〜2日、さわやか福祉財団主催の「いきがい・助け合いサミットin東京」に参加しました。1日目には、「共生型常設型居場所をどう広げるか」をテーマとする分科会に登壇させていただきました。

■分科会8:共生型常設型居場所をどう広げるか

共感をつくり出す「いつでも誰でも型」居場所を、プライバシーに踏み込まない交流の場から、誰もが「助けて」と語り合える交流の場に発展させるにはどうしたらよいかを考える。□日時:2022年9月1日(木) 15:30〜17:30

□進行役

・鶴山芳子(公さわやか福祉財団理事)

□登壇者

・河田珪子(地域の茶の間創設者)

・稲葉ゆり子(たすけあい遠州代表、高南の居場所あえるもん代表)

・浦田愛(文京区社会福祉協議会)

・田中康裕(Ibasho Japan代表、千里ニュータウン研究・情報センター事務局長)

いきがい・助け合いサミットin東京は会場とオンラインのハイブリッドで開催。新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況をふまえ、分科会は会場からの質問をお受けできず、前半で登壇者それぞれが話題提供を行い、後半で進行役・登壇者のディスカッションが行われました。

話題提供

前半の話題提供では、次のような話をさせていただきました*1)。

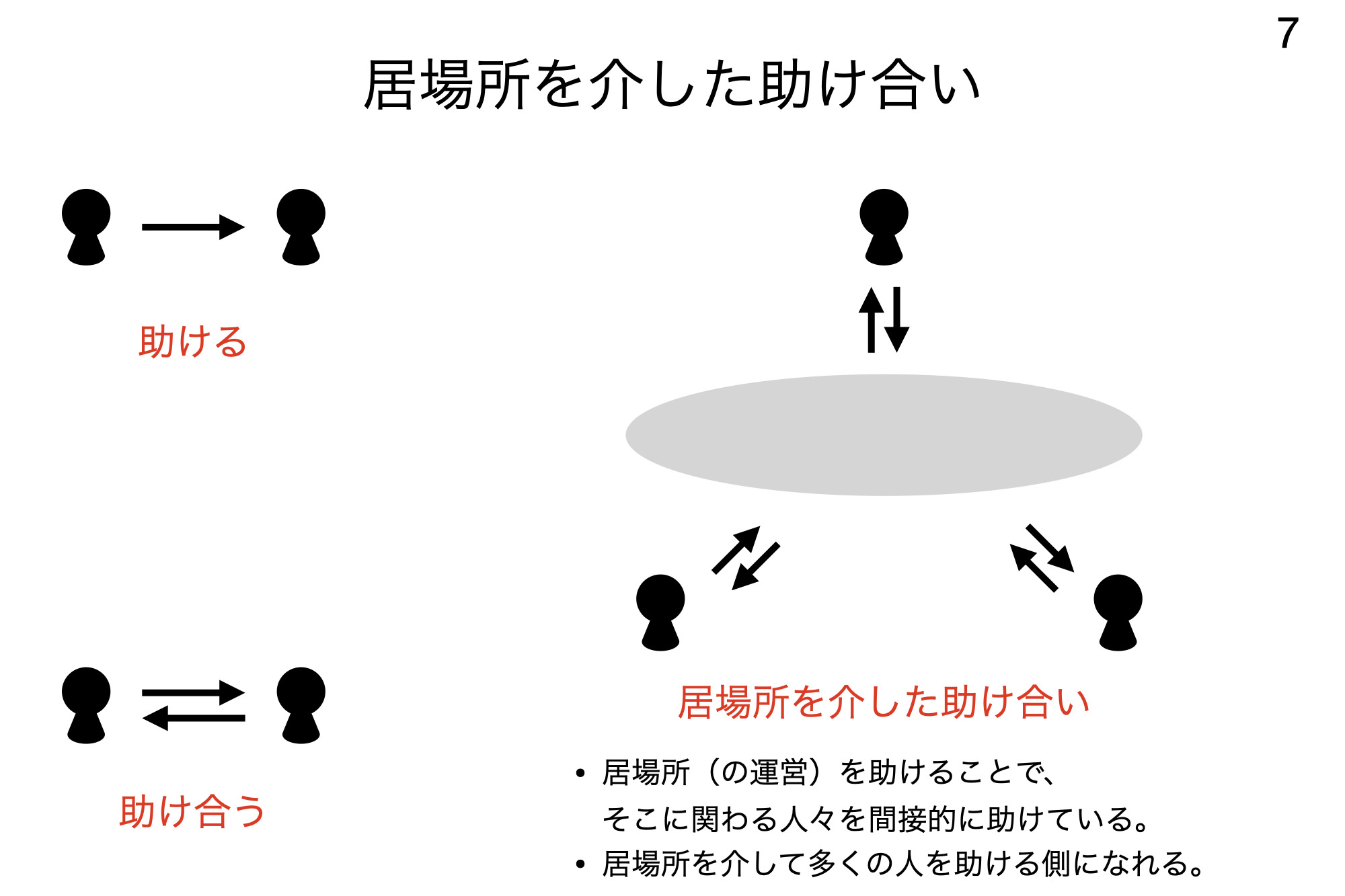

助ける場所でなく、助け合う場所

はじめに岩手県大船渡市の「居場所ハウス」の出来事をご紹介します。「居場所ハウス」の近くに1人でお住まいの90代半ばの女性がいました。この女性は自分には何もできないけれど、いつもお世話されるだけでは申し訳ないからと、定期的に小麦粉や砂糖などを持って来てくださっていました。1人暮らしで90代半ばというと、一般的には助けられる側と見なされると思いますが、「居場所ハウス」ではこの女性も助ける側になることができる。居場所とは、一方的に誰かを助けるのではなく、助け合う場所だということです。

この出来事でもう1つ見落としてならないのは、この90代半ばの女性は特定の誰かを助けているのではなく、「居場所ハウス」自体を助けることで、この場所を訪れている人を間接的に助けていることです。居場所を介して多くの人を助ける側にもなれる可能性があることも、居場所がもつ大きな力です。

多機能化する場所

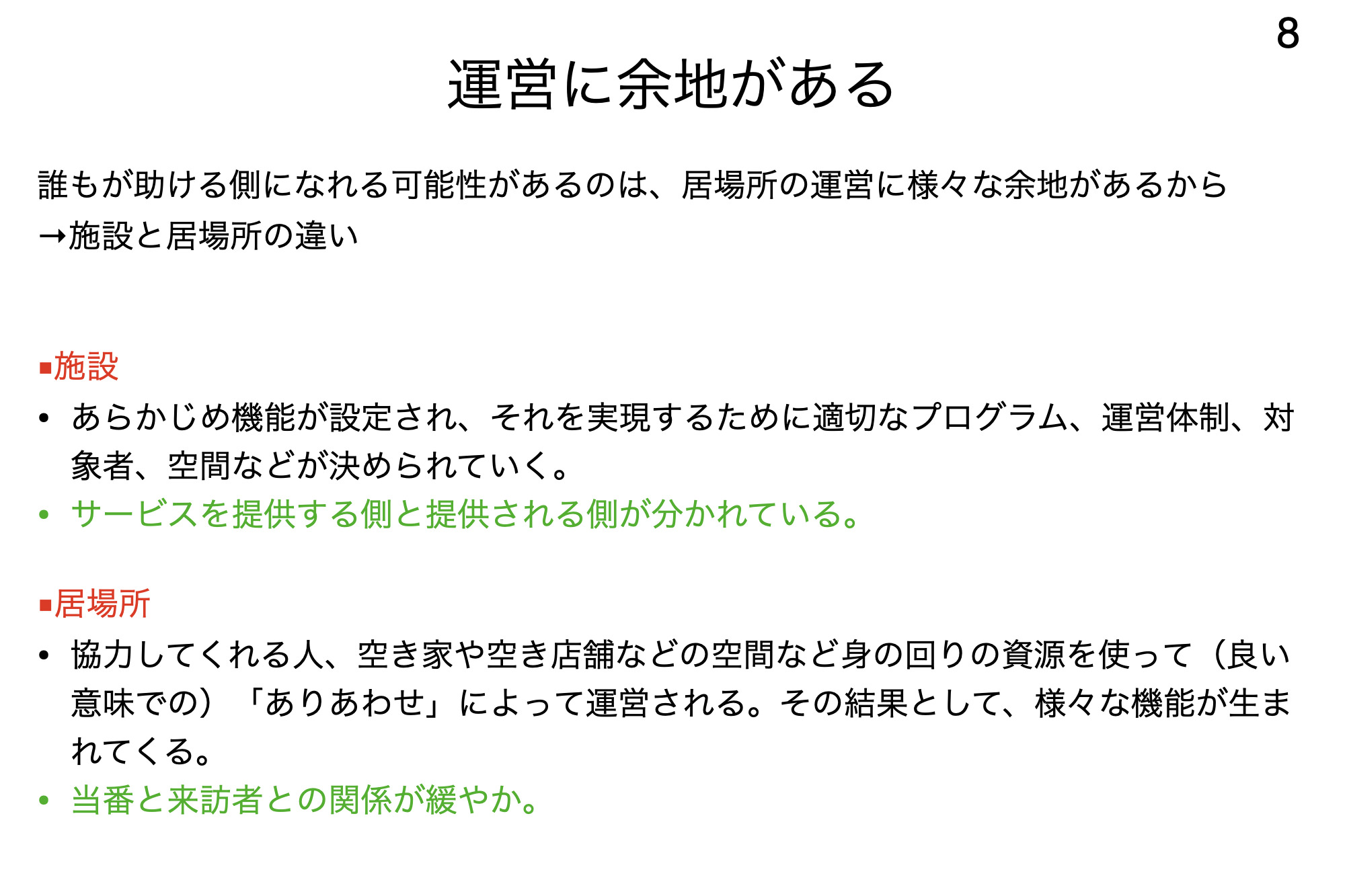

居場所において、誰もが助ける側になれる可能性があるのは、運営に様々な余地があるからです。

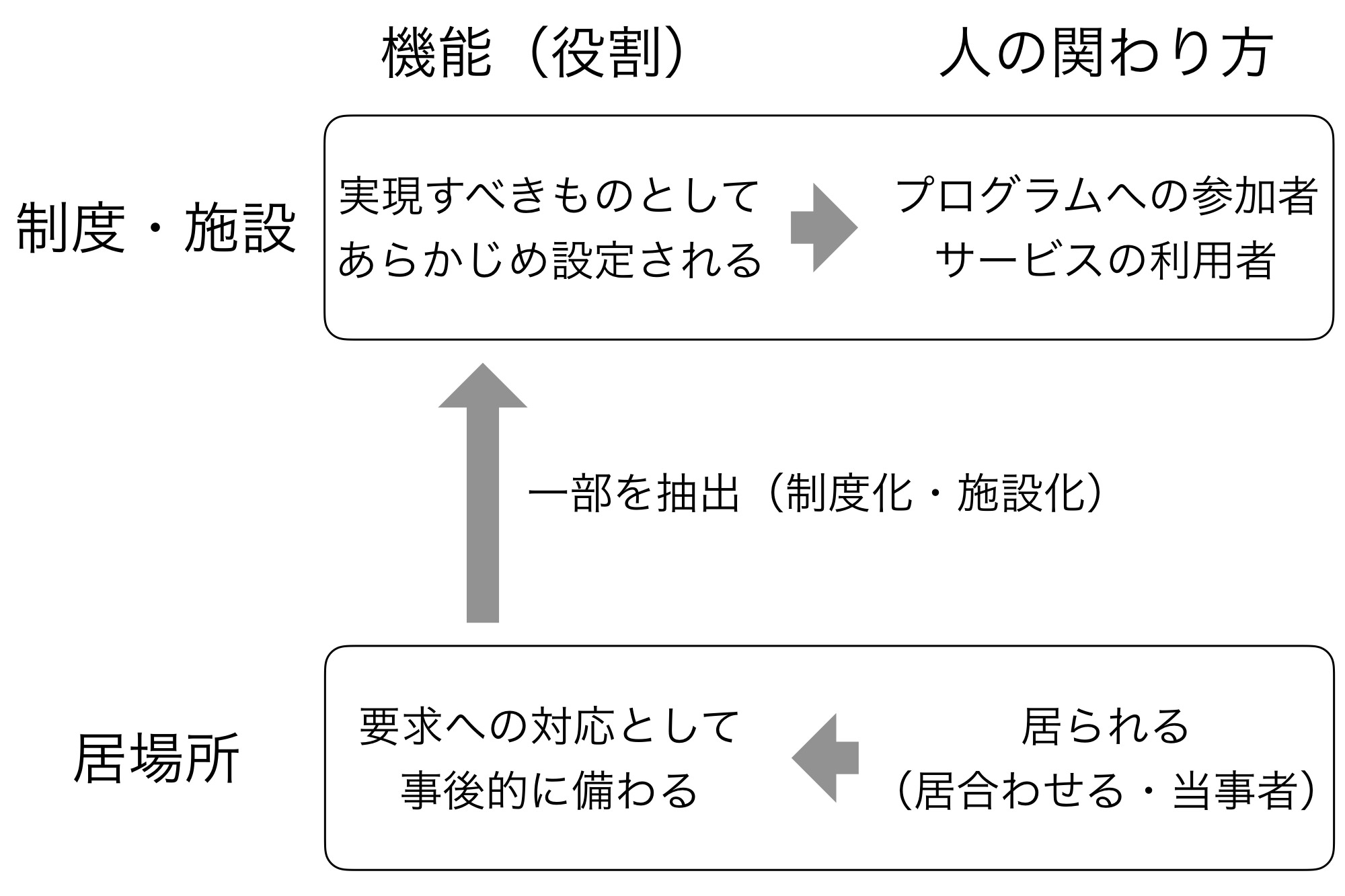

この部分が、居場所と施設の大きな違いだと考えています。施設ではあらかじめ機能が設定され、それを実現するのに適切な運営体制、プログラム、空間などが決められます。これに対して居場所では、協力してくれる人、空き家や空き店舗などの空間など身の回りの資源を使って(良い意味で)「ありあわせ」のもので運営されることが多い。施設のように明確な機能が定まっているわけではありませんが、このような運営のあり方が様々な人々が助ける側として関わったり、訪れた人々の困りごとや願いに対応することを通して新たな機能を生み出しりする余地を作り出します。居場所(常設型居場所)が多機能だというのは、徐々に多機能になっていく、多機能になっていく可能性があるという意味です。

居られる場所

各地の居場所から教わったことは、人々が居られる状況を作るために数多くの配慮がなされて運営されていることです。人々が居られる状況は2つの側面で捉えることができます。1つは、プログラムに参加するのではなく、様々な人々が居合わせることのできる場所であること。プログラムが行われる時間帯があっても、気が向いた時に訪れ、思い思いに過ごせることが基本であり、1人で孤立せずに過ごすこともできます。もう1つは、サービスの一方的な受け手ではなく、場所を作りあげる当事者になれること。はじめに紹介した90代半ばの女性が話していた通り、一方的にお世話されるだけの場所に対して居心地の悪さを感じる人もいます。

まず人々が居られる状況を作ること。そして、目の前にいる人が困っていること、願っていることに応えようとすること。これが、居場所が様々な機能を生み出す大きな原動力です。

ディスカッション

後半は、登壇者の話題提供を受けて、「助けて」と言いやすくするためには、新型コロナウイルス感染症の状況下における居場所の運営、色々な属性の人々にとっての居場所にするためには、などについてディスカッションを行いました。

分科会でのディスカッションを振り返り、改めて次のようなことを考えていました*2)。

1つ目は、「助けて」と言えることに関して、一方的に助けてもらうだけでは負担を感じてしまう場合があること。

「高南の居場所あえるもん」で、「ありがとう」から生まれたと紹介された地域通貨「あえる」、「実家の茶の間・紫竹」における「実家の手」は、助け合いのお礼に使われていますが、これらは助けてもらう際の負担を解消する仕組みになっていると捉えることができます。

話題提供でご紹介したように、「居場所ハウス」では90代半ばの女性が、いつもお世話されるだけでは申し訳ないからと、定期的に小麦粉や砂糖などの袋をリュックに背負って歩いて持って来てくださっていました。この女性に対して、重いものを運ぶのは大変だし、転んだら危ないからと「先回りして」断ることも優しさですが、持って来てくださったものを「ありがとう」と受け取ることも優しさです。そして、「ありがとう」と言ってもらえる経験を積み重ねること、あるいは、そのような状況を周りの人が見ていることが、次の助け合いを生むことにつながるのではないかと思いました。

2つ目は、色々な属性の人々にとっての居場所を、みなが同じプログラムに参加する状況と結びつけて考えないこと。そして、ある属性の人を「既成の概念」で捉えないこと。

「ひがしまち街角広場」では、近隣センターの前にある学校帰りの子どもが水を飲みに立ち寄る光景が見られます。子どもたちは水を飲んで帰るだけで、「ひがしまち街角広場」で過ごすわけではありません。しかし重要なのは、そうであるにも関わらず、子どもと「ひがしまち街角広場」で過ごしている人々(高齢者を中心とする住民)はお互いに顔見知りになるということです。分科会8では、助け合いのためには、まず顔見知りになることから始める必要があるという話が出されましたが、同じプログラムに参加せずとも顔見知りになれる可能性がある。これが、物理的な空間として居場所を開いていることの力です。

「実家の茶の間・紫竹」ではラジオ体操が行われています。夏休みなどに子どもたちがやって来た日には、ラジオ体操の時に子どもに前に出てもらって先生役をしてもらっているとのこと。子どもは、一般的には教えられる存在と捉えられますが、子どもが大人が教えるというように、ある属性の人を「既成の概念」を外して捉えることも、色々な属性の人々にとっての居場所を考える上で大切ではないかと思います。

3つ目は、居場所と助け合いの関係について。

「いきがい・助け合いサミットin東京」の全体シンポジウムで、コミュニティは、困り事の解決がきっかけになって生まれることはあるが、困り事を解決するための道具ではない、ある段階で質的な変化が生まれてコミュニティが生まれるのではないかという議論がされていました。これは、居場所と助け合いにも当てはまると思います。

居場所は、助け合いを目的として開かれることはあるが、「あらかじめ想定した」助け合いを実現するだけの道具ではない。「居場所ハウス」では、朝市で買った物を運ぶのが大変な人を見かけたら、買った物を家まで届けるという光景を見かますが、これは「あらかじめ想定した」というより、目の前の人に対応するかたちで生まれたもの。居場所は、助け合いの道具ではないが、そうであるにも関わらず、目の前の人に対応することで想定していなかったようなかたちでの助け合いが生まれる可能性がある。そうすると大切なのは、そのようにして生まれた助け合いをきちんとすくいあげ、「この居場所にはこのようなことができるのだ」というかたちで共有し、継承していくことで、より豊かな場所に育てていくことではないかと思います。

分科会でのディスカッションを振り返ると、居場所は、「先回り」、「既成の概念」、「あらかじめ想定した」というようなもの、哲学者の鷲田清一のいう「プロという接頭辞に示されるような前のめりの姿勢」*3)とは相性が悪い。この部分が、居場所と制度(施設)の関係を考える上で重要なポイントになるように思います。

■注

- 1)以下の内容は、『いきがい・助け合いサミットin東京 助け合い大全’22 パネル編』さわやか福祉財団 2022年8月に寄稿した文章。

- 2)以下の内容は、当日のディスカッションでの発言を加筆したもの。

- 3)鷲田清一『死なないでいる理由』小学館 2002年