特技を活かすことだけではない居場所への関わりのかたち(場所を考える-27)

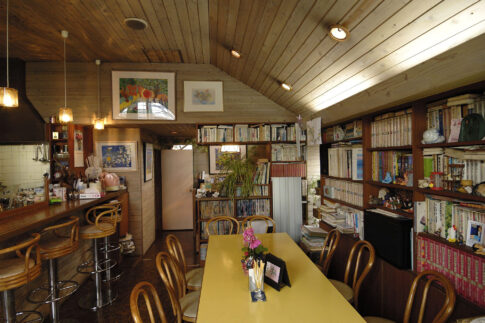

2021年12月12日(日)、府中市市民活動センター・プラッツ主催の「第三の居場所:地域のたまり場・コミュニティカフェを知ろう」という講座で、「まちの居場所の紡ぎ方」と題して、大阪府千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場...

居場所

居場所2021年12月12日(日)、府中市市民活動センター・プラッツ主催の「第三の居場所:地域のたまり場・コミュニティカフェを知ろう」という講座で、「まちの居場所の紡ぎ方」と題して、大阪府千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場...

居場所

居場所『ゲンロン12』所収の論文、東浩紀(2021)「訂正可能性の哲学、あるいは新しい公共性について」を読みました。この論文で東浩紀は、私たちは家族を閉じられたもののと捉え、それゆえ、家族を越えた開かれた市民社会を作ろうとして...

居場所

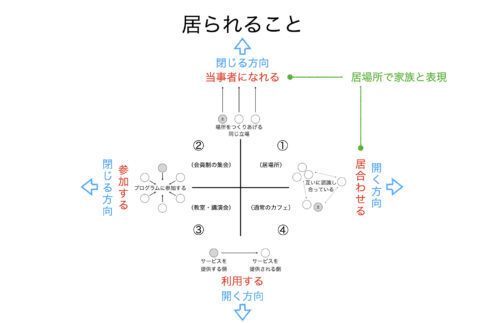

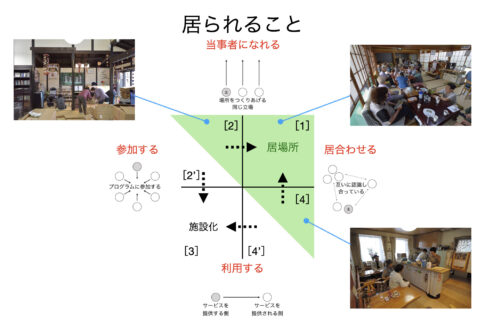

居場所2000年頃からコミュニティカフェ、地域の茶の間、サロン、宅老所などが従来の施設ではない場所が同時多発的に開かれてきました。筆者らは、このような場所を居場所(まちの居場所)と呼んで注目してきました(日本建築学会, 201...

居場所

居場所居場所は、既存の施設では対応できない要求に対応するために同時多発的に開かれてきた場所です。人々の要求と機能の関係に注目すると、施設では、機能は要求に先行し、実現すべきものとしてあらかじめ設定れる。それに対して、居場所では...

居場所

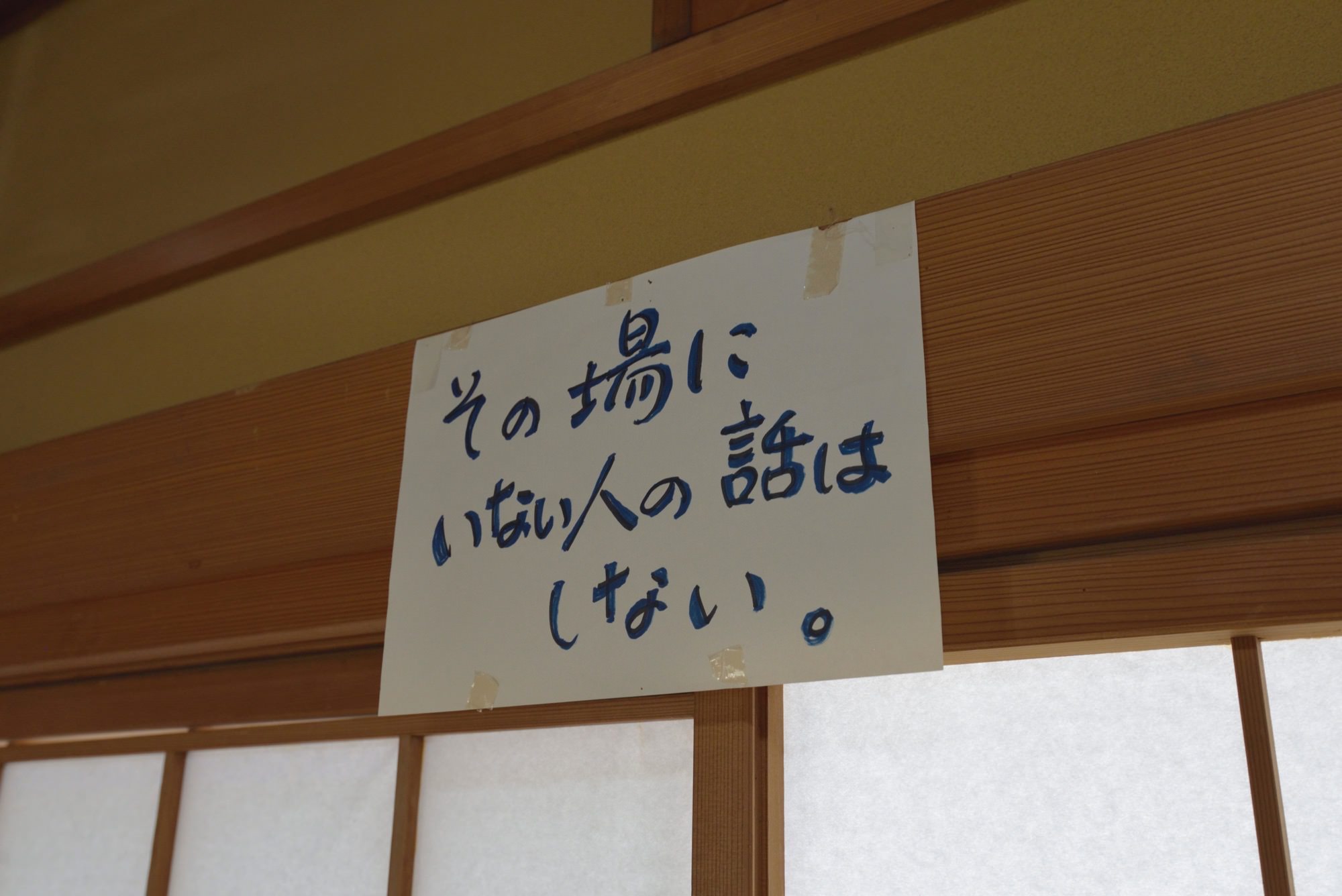

居場所コミュニティカフェ、地域の茶の間などの居場所の特徴の1つとして、当番と来訪者との関係が緩やかであることをあげることができます。 居場所では、その日の運営を担当する当番があらかじめ決められている。当番には、鍵の開閉をしたり...

居場所

居場所2000年頃から宅老所、コミュニティカフェ、地域の茶の間などが同時多発的に開かれるようになってきました。従来の制度・施設の枠組みでは十分に対応できない要求に対応するために開かれた場所で、これらの場所では居場所がキーワード...

居場所

居場所縁食と子ども食堂 「ひとりぼっちで食べること」を意味する孤食に対して、共食、つまり、「広義には、共同体の構成員で同じテーブルを囲んで食事すること」が対置されることがあります。こうした状況に対して、農業史と環境史を専門とす...

海外

海外新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、レストランやカフェでの食事の仕方が大きく変わりました。これによって、都市や街にどのような変化がもたらされたのか。その1つとして、道路を屋外ダイニングの場所にすることをあ...

海外

海外新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、レストランやカフェでの食事の仕方が大きく変わりました。店内ではテーブルの距離を離す、テーブルやカウンターにパーティションを設置する、入店可能な人数を制限する、大人数での...

研究

研究建築計画学、環境行動論、環境心理学などの分野では、人間と環境の関係をどう捉えるかが重要なテーマとされてきました。人間・環境関係を理解する立場としては、環境決定論、相互作用論(Intaractionalism)、トランザク...