「居場所ハウス」をはじめ、近年各地に開かれている居場所(コミュニティ・カフェ)とは、人々が自然に集まり、何らかの関わりが生まれる場所を、意図的にどうやって生み出すかをテーマにする場所だと捉えることができます。

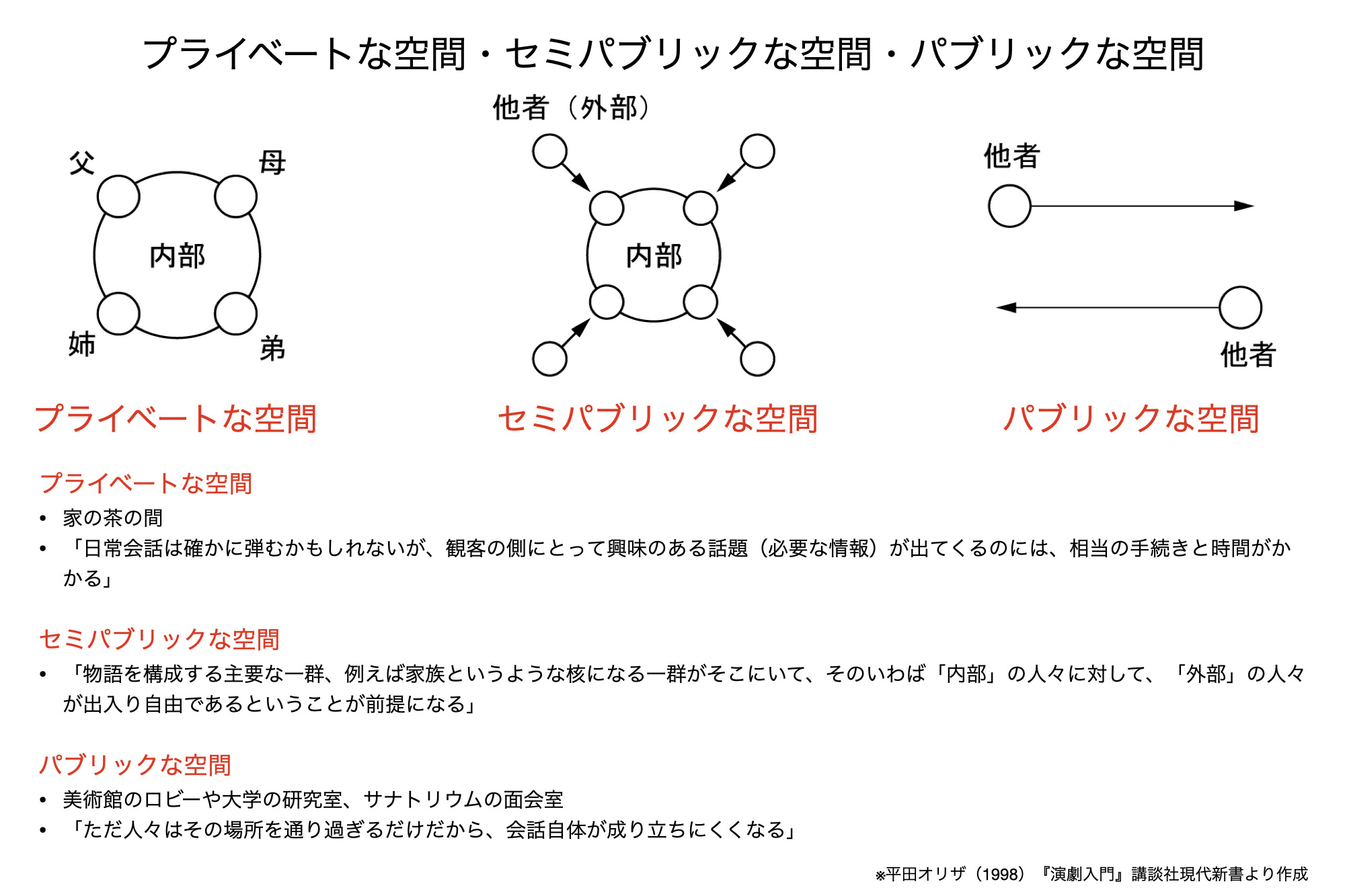

これを考える時、いつも思い浮かべるのが劇作家・平田オリザ(1998)の「セミパブリックな空間」という考え方。平田オリザは演劇における台詞を、次のように「対話」と「会話」の2つに分類しています。

- 対話(dialogue):「お互いに相手のことをよく知らない、未知の人物」と交わす「新たな情報交換や交流」

- 会話(conversation):「家族、職場、学校での、いわゆる『日常会話』」のように「すでに知り合っている者同士の楽しいお喋り」

平田オリザは、このように「対話」と「会話」を分類した上で、演劇を見ている人に有効な情報を伝えるためには「対話」を用いる必要があると述べています。なぜなら、「会話」には「他者(観客)にとって有益な情報はほとんど含まれていない」から。

「日常会話には、『自分たちが知っている情報については、わざわざ喋ることがない』という大原則がある。だから、普通の家庭の子供が、

『お父さん、いま何の仕事をしてるんだっけ?』

と聞くことはありえない。お父さんのほうも、例えば彼が銀行員でも、

『今日、銀行に変な客が来てさ』

とは言わないだろう。

『今日、店に変な客が来てさ』

で、家族間の会話では事がすんでしまうのだ。

親子四人の登場人物が茶の間で話をする。自然状態では、おそらくそこでの会話は、とりとめのないものに終始する。ご近所のうわさ話や、プロ野球やJリーグの話、あるいは弟の学校の先生の評判など、まぁ当たり障りのないものになるだろう。父親の職業、母親はパートに出ているのか、姉は結婚しないのか、弟は学校でいじめられていないかなどなど、観客が知りたいと思うこと(実はそれは、劇作家が観客に伝えたいと思っている情報である)は、何一つ判らない。」「日常会話のお喋りには、他者(観客)にとって有益な情報はほとんど含まれていない。家族内の会話だけでは、お父さんの職業さえ観客に伝わらない。

演劇においては、他者=観客に、物語の進行をスムーズに伝えるためには、絶対的他者である観客に近い存在、すなわち外部の人間を登場させ、そこに『対話』を出現させなくてはならないのだ。」(平田オリザ, 1998)

それでは、「対話」はどのような場所で生まれやすいのか。それが、「セミパブリックな空間」ということになります。

平田オリザは空間を、家の茶の間のような「プライベートな空間」、美術館のロビーや大学の研究室、サナトリウムの面会室のような「セミパブリックな空間」、道路や広場のような「パブリックな空間」の3つに分類。「プライベートな空間」では「会話」が交わされるだけであり、反対に、「パブリックな空間」では「ただ人々はその場所を通り過ぎるだけだから、会話自体が成り立ちにくくなる」。そのため、平田オリザは自然なかたちの「対話」を生み出すためには「セミパブリックな空間」を演劇の舞台に選べばよいと述べています。「セミパブリックな空間」とは「物語を構成する主要な一群、例えば家族というような核になる一群がそこにいて、そのいわば「内部」の人々に対して、「外部」の人々が出入り自由であるということが前提になる」と説明される場所です*1)。

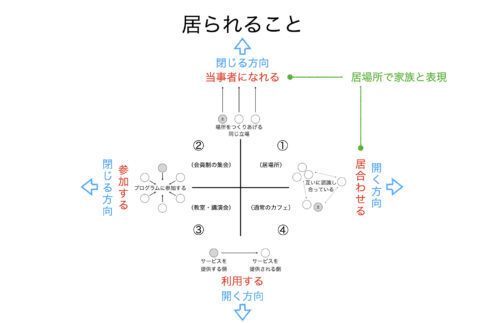

居場所とは、人々が自然に集まり、何らかの関わりが生まれる場所を、意図的にどうやって生み出すかをテーマにする場所。そして、「パブリックな空間」では「ただ人々はその場所を通り過ぎるだけだから、会話自体が成り立ちにくくなる」のだとすれば、居場所も「パブリックな空間」ではなく、「「内部」の人々に対して、「外部」の人々が出入り自由である」ような「セミパブリックな空間」である必要があるのではないか。

ワシントンDCの非営利組織・Ibashoが掲げる8つの理念のうち、最初にあげられているのが「高齢者が知恵と経験を活かすこと」。「居場所ハウス」が目指すのは、高齢者が何歳になっても、自分にできる役割を担える場所です。このような場所を実現するために、サービスをする側/される側という関係を固定化させないようにすることが考えられました。

サービスをする側/される側という関係を固定化させないために、「居場所ハウス」ではカウンター内に誰もが自由に入れるような平面計画がなされています(カウンターが入口に対して面しておらず、90度回転させて配置されている)。運営体制は、地域の人々がボランティアで運営することが想定されました。

こうした計画をふまえ「居場所ハウス」の運営がスタートしましたが、現在、「居場所ハウス」は週の半分をパートスタッフによって運営しています。当初はボランティアで運営していましたが、毎日ボランティアで運営するだけの十分な人数が集まらなかったためパートで運営することとしました。

カウンターについて、オープン当初には冷蔵庫はパートが管理するのか、誰でも自由に開け閉めして使っていいのかが議論になったことがあります。

また、少し前に次のような話を聞きました。「居場所ハウス」のカウンターに置かれている物の変化を見ると、オープン当初に比べて運営者側の物が目立つようになった。これは、サービスをする側/される側という関係が固定化しつつあることの現れであり、当初目指していた姿からはズレているのではないかと。運営者側の物が目立ってきたのはキッチン脇に勝手口が設置された時期に重なっているという指摘。この時期、3人のパートスタッフでの運営を始めたことから、パートスタッフが自分たちが物を整理したことが大きな要因だと思われます。

随分前になりますが、別の方からは、イベント時にはスタッフの女性がお揃いの白い帽子をかぶっているが、「居場所ハウス」のような場所では、お揃いの帽子をかぶってスタッフと来訪者とを区別しなくていいかもしれない、という意見もありました。

サービスをする側/される側という関係を固定化しないためには、これらの意見は無視できないと思います。

「居場所ハウス」を毎日ボランティアで運営できなかった要因は様々ありますが、ここで平田オリザの「セミパブリックな空間」の議論を思い返したいと思います。

みながボランティアとして対等な立場であるというのは「パブリックな空間」であり、ここには「セミパブリックな空間」に不可欠な「内部」の人々と「外部」の人々との区別がないことも大きな要因になっていたかもしれません。みなが対等な立場でというのは理想かもしれませんが、運営に責任をもつ「内部」の人々なしには居場所は運営できない。そして、現在の「居場所ハウス」のにおいては、パートスタッフがこの役割を担っている*2)。

「セミパブリックな空間」を実現するためには、「「外部」の人々が出入り自由である」という側面にも注目する必要がありますが、居場所をめぐるこれまでの議論は「出入り自由である」ことだけに注目されて、「内部」の人々がどう居られるかにあまり注目されてこなかったかもしれません。

話は逸れますが、毎日ボランティアで運営されている場所として千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」があります。「ひがしまち街角広場」はボランティアと来訪者が一緒になって話をしている光景が見られるなど、サービスをする側/される側の関係が緩やか。

「ひがしまち街角広場」の様子を見ていると、カウンター内に入るのはボランティアだけであることに気づきます。ボランティアでない人は、カウンター内には立ち入りらない。この意味で、ボランティアと来訪者とは決して対等な立場とは言えない。カウンターの中のボランティアが「「内部」の人々」となり「セミパブリックな空間」を実現していると捉えることができると言えそうです。

誰もが自由に出入りできるように配置されたカウンターであるにも関わらず、サービスをする側/される側の関係の固定化が指摘される「居場所ハウス」。ボランティアだけしかカウンターに出入りしないにも関わらず、サービスをする側/される側の関係の緩やかさが15年間も維持され続けている「ひがしまち街角広場」。

2つの場所を考えると、人々の対等な関係を築くという目的を、誰もが自由に出入りできるカウンター配置にするというように、目的をそのまま空間に落とし込むことの妥当性については議論の余地がありそうです。「居場所ハウス」では、場所を運営するための「セミパブリックな空間」という仕掛けが欠けていたのではないか。オープン直後の2013年7月から9月までの2ヶ月間パートスタッフをしていた女性は、「居場所ハウス」にはパートスタッフの領域がないと話されていたことも思い返されます。

それから年月が経過し、「居場所ハウス」では2015年5月8日から屋外に建設したキッチンを使って食堂の運営をスタートさせました。食堂を運営している11時半〜13時半の時間帯、パートスタッフは屋外のキッチンで調理をする時間が多くなります。パートスタッフが屋外のキッチンにいる時間帯には、来訪者が自分でお茶をいれたり、「居場所ハウス」内のカウンターで食べ終えた食器を洗ったりする光景を時々見かけるようになりました。

屋外に建設されたキッチンには、基本的にはスタッフしか出入りしません。これが「ひがしまち街角広場」のボランティアしか出入りしないカウンターと同じ機能を担うことによって、「居場所ハウス」が「セミパブリックな空間」としての性格を備えてきた、という視点から捉える可能性がありそうです。

繰り返しになりますが、「居場所ハウス」が目指すのは、高齢者が何歳になっても、自分にできる役割を担える場所。しかし高齢者と一口に言っても70歳の人、80歳の人、90歳の人と年齢は様々、体力も様々。みなが全く同じ役割を担うというのは現実的ではありません。だから、「自分にできる」役割であることが大切なのだと思います。比較的若い人が調理をしている間に、年上の人がお茶をいれたり、食器を洗ったりする。

これを当初目指した姿からのズレと見なすか、当初目指した理念のささやかな表れと見なすか。それは、どの立場から「居場所ハウス」を見るかによるのかもしれません。

■注

- 1)平田オリザ(1998)は、演劇の舞台が「プライベートな空間」や「パブリックな空間」であっても、「外部の人間が出入り自由な背景、状況」、つまり、「セミパブリックな空間」を設定することで、「対話」を成り立たせることが容易になると指摘している。

- *2)「居場所ハウス」の運営体制でこれが正解というものは存在せず、その時々で可能な体制で運営するしかない。そのため、毎日ボランティアで運営する日がやってくる可能性は否定できない。

■参考文献

- 平田オリザ(1998)『演劇入門』講談社現代新書

(更新:2021年11月24日)